學習進階視域下初中物理課堂教學探究

蔣蕊 趙寧

摘 要:基于不同版本物理教科書浮力一章內容的設計,進行比較分析,結合課標得到本章節的邏輯思維進階模式.教師依據學習進階理論進行復習課的設計,根據學生思維的進階發展能力開展復習課教學,培養學生物理學科核心素養,逐步提升學生創新意識、理論分析和推理論證能力.

關鍵詞:學習進階;創新;物理核心素養;思維

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:B 文章編號:1008-4134(2021)18-0015-04

基金項目:寧夏第五屆基礎教育教學課題“初中物理教學中創新型教具自制的實踐研究”(項目編號:JXKT-WL-05-006).

作者簡介:蔣蕊(1998-),女,甘肅涇川人,碩士研究生,研究方向:中學物理教學;

趙寧(1986-),男,寧夏銀川人,碩士,中學一級教師,研究方向:中學物理教學.

2004年,史密斯(Carol Smith)等學者針對美國教育現狀提出學習進階,最初應用在美國.隨著學習進階理論在國外迅速發展和廣泛應用,我國教育研究者開始關注該教學策略,由于學習進階的教學理念與我國教育改革理念相吻合,21世紀學習進階理論開始逐漸被引用到我國,眾多學者開始研究并將進階學習應用到物理課堂教學之中.眾所周知,物理知識的學習必須循序漸進,如果缺乏統籌的規劃和設計,就會使學生學習出現斷層和知識碎片化的現象.這與學習進階的理念不謀而合,所以利用學習進階理論進行統籌設計,將學習進階理論與實際的物理教學相結合,在連貫的學習過程中不斷落實物理學科核心素養,可以幫助學生逐漸深入地理解物理知識,加深對物理知識的思考,有利于發展學生的思維,培養學生的探究能力和創新能力.本文在對不同版本的教材進行分析的基礎上,結合課標對“浮力”課程內容進行設計,探究學習進階理論對于教學實踐的具體應用.

1 不同版本教材對比分析

教科書是教師教學的主要依據,也是學生學習知識的主要工具.教科書的內容編排間接影響教學質量.不同版本教材在編制時的關注點和邏輯順序有所不同.本文以初中物理八年級下冊浮力章節為例,結合《義務教育物理課程標準(2011年版)》中課程內容的要求(見表1)對人教版、北師大版、教科版等多個版本教材中的學習進階設計進行了比較和分析,并對教材內容的編排是否有效促進學生的進階學習進行多維度對比.

基于不同版本教材內容對比分析發現,各版本在浮力章節內容編排思路符合知識由淺入深、由易到難的邏輯,符合學生的心理特征、年齡特點及認知水平.在浮力部分的學習進階順序為:浮力的概念、浮力大小和方向、探究浮力大小與哪些因素有關、得到阿基米德原理、物體的浮與沉、浮力在生產生活中的應用.各教材對浮力這一章節的思維進階基本一致,都遵從以上的思維邏輯順序.教師在教學過程中應該將物理知識情境化,通過學生分析問題、解決問題時表現出來,也通過分析問題、解決問題促進其自身發展,由傳統的低階思維向高階思維轉化(見表2).

2 基于學習進階的教學模型設計(見表3)

在初中階段的浮力相關知識中,浮力的概念是基礎,阿基米德原理和物體的浮沉條件是解題關鍵,考題多以浮力結合密度等相關的知識考查學生對知識的掌握程度.在教學時,教師應以浮力的概念為出發點,以浮力的規律為聚焦點,以受力分析和幾何關系等幾個要點為突破點,逐個擊破浮力這一章的難點.所謂突破點也就是學習進階的節點,在學生的思維發展過程中,教師應引導學生突破這幾個關鍵的節點,進而提高學生理解、運用浮力知識的能力.

3 基于學習進階的復習課設計

筆者基于學習進階理論設計了“浮力”復習課.在進階過程中,教師在復習課中引導學生聚焦科學思維和邏輯,促進學生物理學科核心素養的發展;讓學生基于觀察和實驗提出物理問題、對實驗過程和結論進行交流評估;讓學生掌握科學的物理觀念并在正確理解物理規律的基礎之上解決生活中的實際問題;通過趣味實驗解釋生活中的現象,逐步讓學生形成探索自然的內在動力、持之以恒的科學態度.

3.1 創設情景,激發興趣,讓學生感受浮力的奧妙

問題:如何不觸碰樹葉,也能讓樹葉沉到水里呢?

方法:在進行實驗驗證時,有學生提出,可以用一個口徑比樹葉大的玻璃杯,杯口向下將葉子按壓下去.有的同學立刻提出相反的意見:在操作的過程中,水會全部灌進杯中,葉子會漂浮到杯子的底部,是不可能將葉子沉到水底的.

驗證:在不觸碰葉子的前提下,用杯子罩著樹葉用力向下按,發現樹葉慢慢被按到水底.為了得到普遍規律,將樹葉換成一個不規則的能夠漂浮在水上的物體,比如家中常見的塑料玩具、瓶蓋等.

質疑:在進行實驗驗證的過程中,學生發現了幾個有趣的現象.

(1)將杯口向下按壓時需要很大的力量.

(2)水平移動杯子,塑料玩具會隨著杯子移動.

(3)塑料玩具的上表面是干燥的,沒有沾上水滴.

為驗證在樹葉沉底的狀態下,樹葉的表面沒有沾上水是因為有空氣的存在,學生自制實驗器材,用家里常用的瓶蓋模擬樹葉,在瓶蓋上方放置淀粉(淀粉遇水則成為粘稠狀)進行實驗.

實驗過程如圖1、圖2、圖3、圖4所示.

圖1模擬樹葉漂浮在水上,圖2中瓶蓋完全沉底,在放大的圖3中可見淀粉仍處于干燥狀態,可知淀粉上方有空氣的存在.圖4中向上移動玻璃杯,瓶蓋隨之移動.

交流分享:玻璃杯罩在水面上,當用力向下壓玻璃杯時,玻璃杯中空氣對瓶蓋的壓力和手作用在玻璃杯上向下的力的合力大于瓶蓋受到的浮力,因此水上漂浮的物體被壓到水底.

3.2 自主探究,總結規律,體驗身邊的浮力

趣味小實驗:為什么變質的雞蛋會漂浮?

有些學生留意到正常雞蛋在投入燒杯水中之后會沉底,變質的雞蛋卻會漂浮.學生用手輕微搖晃雞蛋,發現浮出水面的部分是空心的,而新鮮沉底的雞蛋是實心的.學生分組實驗,探究原因,測定雞蛋的密度.

實驗器材:彈簧測力計,水,溢水杯,小桶,變質的雞蛋,針,質量可忽略不計的網兜.

實驗步驟:

(1)首先用彈簧測力計懸掛網兜及變質的雞蛋靜止在空氣中,讀出測力計的示數F.

(2)用彈簧測力計測出空小桶的重力為F1.

(3)將變質的雞蛋浸在裝滿水的溢水杯中,用針將雞蛋慢慢浸入到溢水杯中,直到雞蛋完全浸沒,用小桶接溢水杯溢出的水。用彈簧測力計測出此時小桶和水的總重力為F2.此時計算得到雞蛋的體積等于排開水的體積.

(4)通過計算得到變質雞蛋的密度.

交流分享:學生查閱相關資料得知,雞蛋中75%都是水分,可以通過氣孔蒸發.隨著放置時間變長,水分的蒸發,雞蛋的密度就會減小,就會出現空心的感覺.所以不新鮮的雞蛋就會懸浮在水中或漂浮在水面.這個簡單的趣味實驗可以激發學生探究的欲望,讓學生從生活走向物理,從物理走向社會.

3.3 自制模型,理論分析,培養學生探索自然的內在動力

在學生的前認知中,物理規律是抽象而且深奧的.教師需要設置實驗,通過動手實驗和定量的分析幫助學生發現前概念的誤區并且改正.

在這個階段,筆者選擇制作“蛟龍號”潛水艇的浮力實驗.教師為學生提供實驗器材,讓學生小組合作動手制作“蛟龍號”潛水艇,探究潛水艇的浮沉條件.

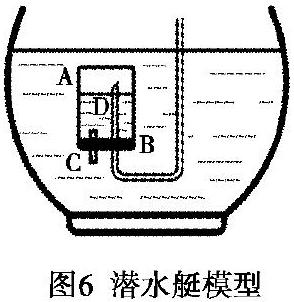

第一小組自制的潛水艇模型如圖6所示,A是容積為V的玻璃廣口瓶,B是軟木塞,C是排水管,D是進氣管,這套裝置放置在圓柱形盛水容器中.當向瓶中吹氣或者吸氣的時候,潛水艇模型可以運動到液面下任意深度處.水的密度為ρ水.其中軟木塞B,細管C、D的體積和重力以及瓶中的空氣重力都可以忽略不計.

教師針對學生所做潛水艇模型提出問題.

問題1:同學們是如何實現潛水艇模型上浮或下沉的?

學生回答:若通過細管D向瓶中通入空氣,就可以實現潛水艇模型的上浮;吸出瓶中的空氣,潛水艇模型就可以下沉.

問題2:其他小組的同學來解釋潛水艇模型的原理.

學生思考原因,并用浮力的知識解釋現象:向廣口瓶中吹入空氣之后,瓶中水向外排出,根據浮沉條件可知,此時浮力大于重力,潛水艇模型上浮.合理的情境創設可以激發學生的好奇心,用物理知識解釋生活中的各種現象.同學們還可以通過查閱資料進一步了解蛟龍號的浮沉控制,使學生在學習課本知識的同時了解祖國海事方面的前沿科技,激發學生的愛國主義情感.

在學生經歷了對浮力的感性認識到理性認知過程,糾正了前概念,掌握浮力基本規律之后,進行發散性思維進階,培養學生建構模型、科學推理、科學論證、質疑創新等能力.

3.4 思維進階,舉一反三,從特殊到一般建構模型

學習進階的過程不應該只局限于局部學科知識,應該貫穿于學生的終身學習中.在初中階段通過實驗探究影響浮力大小的因素有兩個,液體的密度和物體排開液體的體積.其研究對象為規則的特殊模型,比如正方體、長方體、圓柱體物體.它們的體積都滿足棱柱體積計算方法,即:V=Sh.對于一般的不規則物體,它排開液體的體積如何計算呢?在高中階段我們會學習到微積分,在大學學習了流體力學的知識后,會應用微積分來證明阿基米德原理.從特殊到一般培養學生的高階思維.

根據流體力學部分知識可知,流體作用于接觸表面壓力的合力即物體所受的浮力.

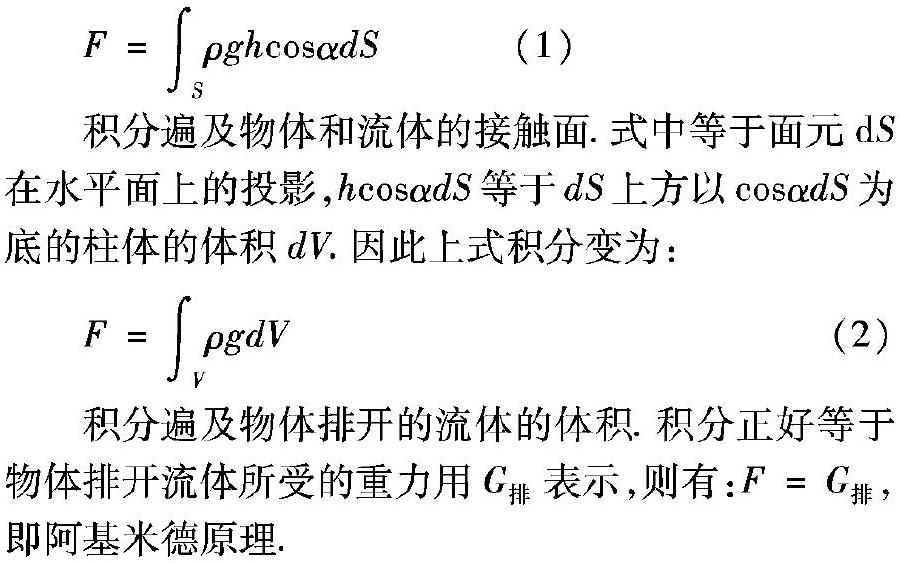

如圖7所示,物體表面面元dS受到的力等于ρghdS,其中ρ為流體的密度.所有作用于面元上的力沿豎直方向分力之和即浮力,故浮力等于:

積分遍及物體和流體的接觸面.式中等于面元dS在水平面上的投影,hcosαdS等于dS上方以cosαdS為底的柱體的體積dV.因此上式積分變為:

積分遍及物體排開的流體的體積.積分正好等于物體排開流體所受的重力用G排表示,則有:F=G排,即阿基米德原理.

4 教學評估與反饋

在復習課的設計中,首先通過精心創設的情景,讓學生感受浮力的奧妙,激發學生學習物理的興趣.接著通過學生自主測定雞蛋密度的實驗,將所學的物理規律應用到生活中,再用自制“蛟龍號”潛水艇,從改變潛水艇重力大小的角度分析潛水艇浮沉條件,在動手實驗的過程中,學生的能力得到進一步的提升.依托趣味實驗,學生通過小組合作、討論找到規律、得出結論,從而多角度培養學生科學推理與科學論證的能力,在實驗過程中逐層實現學習的進階.從特殊到一般,最后運用流體力學、微積分的知識證明阿基米德原理,進而提升學生的思維能力,思維得到發散,力求達到學習進階的更高層級.

根據初中生的特點,在課中設置了不同的情景,充分調動學生學習積極性,分階段實現進階學習,讓學生充分理解所學知識,達到用知識去解決生活中實際問題的目的,并能將所學知識遷移創新,最終達到提高學生的物理學科核心素養,培養學生創新能力的效果.

參考文獻:

[1]何季軍.讓科學思維在課堂落地生根——蘇科版教材“浮力”一課的觀后感[J].物理教學,2019,41(12):44-47.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[3]楊曉,毛秀榮.從“離身”到“具身”:學生思維進階的特征與路徑[J].當代教育與文化,2020,12(06):24-29.

[4]郭玉英,姚建欣.基于核心素養學習進階的科學教學設計[J].課程·教材·教法,2016,36(11):64-69.

[5]陳銘,侯恕.定性與定量結合培養學生科學思維—以浮力為例[J].中學物理,2019,37(14):39-41.

[6]漆安慎,杜嬋英.力學(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2005.

(收稿日期:2021-05-25)