2021年高考理綜甲、乙卷天體運動試題評析與啟示

許冬保 朱文惠

摘 要:2021年高考全國理綜甲、乙卷分別對天體運動進行了考查.甲卷在展示我國航天技術成就的同時,要求估算“天問一號”遠火點距離;乙卷在介紹2020年諾貝爾物理學獎項的同時,要求估算銀河系中黑洞的質量.兩題在方法立意及學科素養的要求上驚人相似.同為單項選擇題,均考查生活實踐情境,并對開普勒定律進行考查.在建構模型、推理論證等關鍵能力及學科核心素養方面的考查層級基本相同.研究試題,知微見著,給教學的啟示有:走出考綱,走進課程標準;建構模型,發展科學思維;推理論證,提高推演能力.

關鍵詞:高考理綜;試題評析;模型建構;推理論證

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:B 文章編號:1008-4134(2021)17-0044-03

作者簡介:許冬保(1963-),男,江西九江人,本科,中學高級教師,中學特級教師,研究方向:物理考試命題及其評價;

朱文惠(1965-),男,江西贛州人,本科,中學高級教師,研究方向:中學數學教育.

2021年高考全國理綜甲、乙卷中分別出現了天體運動試題.兩道試題情境、設問不同,但立意與學科素養的要求驚人相似.兩道試題均為單項選擇題,均以生活實踐情境(科技發展前沿)呈現,均對開普勒第三定律進行考查,建構模型、推理論證等關鍵能力及學科核心素養方面的考查層級基本相同.研究試題,知微見著,2021年天體運動試題帶給我們哪些方面的教學啟示呢?

1 全國甲卷試題分析

1.1 試題呈現

全國高考理科綜合甲卷第18題,原題如下:

2021年2月,執行我國火星探測任務的“天問一號”探測器在成功實施三次近火制動后,進入運行周期約為1.8×105s的橢圓形停泊軌道,軌道與火星表面的最近距離約為2.8×105m.已知火星半徑約為3.4×106m,火星表面處自由落體的加速度大小約為3.7m/s2,則“天問一號”的停泊軌道與火星表面的最遠距離約為

A.6×105m B.6×106m

C.6×107m D.6×108m

1.2 試題分析

不計火星自轉,在火星表面自由落體的物體,有 GMmR2=mg.

對于橢圓形停泊軌道,半長軸a為

式中,R=3.4×106m,d1=2.8×105m,d2為軌道與火星表面的最遠距離.

對于繞火星做圓周運動的探測器而言,由萬有引力定律及牛頓運動定律,有

由開普勒第三定律知,對于橢圓軌道,圓周半徑r等于橢圓軌道半長軸a.聯立解得

1.3 試題評價

試題以我國“天問一號”火星探測器成功發射為依托,主要考查“科學思維”學科素養中的模型建構、科學推理、科學論證等要素.試題涉及萬有引力定律、牛頓運動定律、開普勒第三定律及圓周運動等內容,要求考生具有一定的理解能力、推理論證能力、模型建構能力以及數學運算能力.

1.4 試題背景

在世界航天史上,“天問一號”不僅在火星上首次留下中國人的印跡,而且首次成功實現了通過一次任務完成火星環繞、著陸和巡視三大目標,充分展現了中國航天人的智慧,標志著我國在行星探測領域跨入世界先進行列.

“天問一號”的成功發射,標志著我國航天事業在自主創新、跨越發展中所取得的重大成就.在航天發展史上,“天問一號”任務實現了6個首次.即首次實現地火轉移軌道探測器發射;首次實現行星際飛行;首次實現地外行星軟著陸;首次實現地外行星表面巡視探測;首次實現4億公里距離的測控通信;首次獲取第一手的火星科學數據[1].

2 全國乙卷試題分析

2.1 試題呈現

全國高考理科綜合乙卷第5題,原題如下:

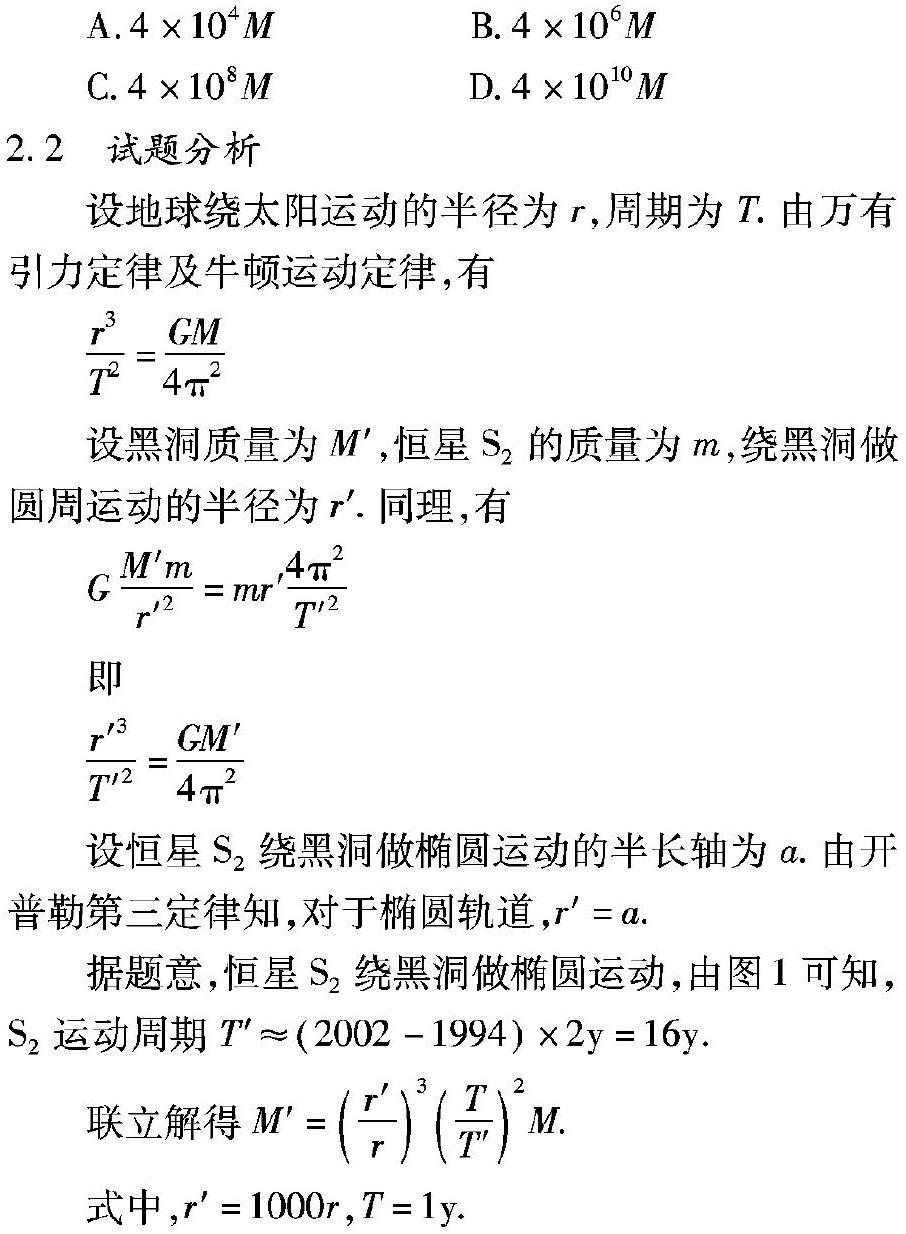

科學家對銀河系中心附近的恒星S2進行了多年的持續觀測,給出1994年到2002年間S2的位置如圖1所示.科學家認為S2的運動軌跡是半長軸約為1000AU(太陽到地球的距離為1AU)的橢圓,銀河系中心可能存在超大質量黑洞.這項研究工作獲得了2020年諾貝爾物理學獎.若認為S2所受的作用力主要為該大質量黑洞的引力,設太陽的質量為M,可以推測出該黑洞質量約為

A.4×104M B.4×106M

C.4×108M D.4×1010M

2.2 試題分析

設地球繞太陽運動的半徑為r,周期為T.由萬有引力定律及牛頓運動定律,有

設黑洞質量為M′,恒星S2的質量為m,繞黑洞做圓周運動的半徑為r′.同理,有

設恒星S2繞黑洞做橢圓運動的半長軸為a.由開普勒第三定律知,對于橢圓軌道,r′=a.

據題意,恒星S2繞黑洞做橢圓運動,由圖1可知,S2運動周期T′≈2002-1994×2y=16y.

2.3 試題評價

本題是一道聯系實際的情境化選擇題,主要考查考生“科學思維”學科素養中的模型建構、科學推理、科學論證等要素.試題涉及引力定律、牛頓運動定律、開普勒第三定律、圓周運動等知識.要求考生能夠運用所學概念和規律分析解決實際問題.

試題以2020年諾貝爾物理學獎項為依托,信息新穎、情境別致.要求能通過簡化的天體運動模型求得黑洞的質量.試題所給數據真實,符合實際情況.試題以恒星S2繞黑洞運動的時間標度呈現觀測信息,基于極坐標下,極角的變化獲得周期.該題對考生收集信息、分析論證、模型建構等方面的能力進行有效的考查.

2.4 試題背景

2020年諾貝爾物理學獎頒發給了三位獲獎者.英國物理學家羅杰·彭羅斯證明黑洞是廣義相對論的直接產物;德國科學家賴因哈德·根策爾和美國科學家安德烈婭·蓋茲則發現,在銀河系的中心,有一個看不見的、質量極大的天體控制著周邊恒星的軌道,該天體的唯一解釋就是一個超大質量黑洞.

在近30年的觀測中,根策爾和蓋茲的團隊不斷完善觀測技術,追蹤觀測區域內眾多恒星中一批最亮恒星的運動軌跡.其中一顆恒星在不到16年的時間內完成了圍繞星系中心的完整運行,科學家們得以繪制出它的完整軌道.兩個研究團隊在數十年如一日的觀測后得出一致結論:銀河系中心存在一個質量非常大且看不見的天體,在不超過太陽系的空間中聚集了約400萬個太陽的質量,使周邊恒星急速旋轉.這個看不見的天體,即黑洞[2].

3 教學啟示

兩道試題均以最新國內、外科技發展的成果為載體,考查天體運動的基本規律,試題所給數據真實,最后結果均為估算,是近年高考天體運動試題中比較精彩的試題,給我們今后的物理教學帶來重要的啟示.

3.1 走出考綱 走進課程標準

2021年高考全國理綜甲、乙卷天體運動試題,均涉及開普勒第三定律的應用.然而,在2019年以前的考試大綱中,開普勒第三定律未列入考查內容.多年來高考命題堅守不超越考綱的原則,開普勒第三定律從未在全國高考試卷中出現.而今年該知識點的出現,表明今后的高考命題不再囿于傳統意義下的考試大綱的約束.事實上教育部考試中心自2019年之后不再頒布考試大綱,顯然命題設計與此是相匹配的.

物理課程標準在選修1模塊中,基于“物理學與人類認識”主題下的內容要求中明確指出:“了解古希臘的宇宙觀與中國古代的宇宙觀.了解哥白尼日心說對宇宙觀的沖擊.了解開普勒定律對牛頓發現萬有引力定律的重要作用[3].”可見,開普勒定律是課程標準規定的學習內容.

綜上,開普勒定律的考查,意味著傳統考綱約束下的命題已成為過去,以后的高考命題將以課程標準中規定的內容為考查范圍.因此,走進課程標準,基于核心素養統領下的課程改革、教學改革已成定勢.

3.2 建構模型 發展科學思維

科學思維是基于經驗事實建構物理模型的抽象概括過程.在物理學中,建構模型是一種重要的科學思維方法.模型建構作為一種認識手段和思維方式,是學生根據研究問題和情境,在對客觀事物進行抽象概括的基礎上構建易于研究的、能反映事物本質特征和共同屬性的理想模型、理想過程、理想實驗和物理概念的過程.建構模型有助于幫助學生抓住事物的關鍵要素,加深對概念、過程和系統的理解,形成系統思維[4].

天體運動中的模型主要有,天體的自轉模型、行星(或衛星)模型、同步衛星模型以及多星模型等.在教學中要讓學生體會建構物理模型的思維方法,理解物理模型的適用條件,能通過建構物理模型來研究實際問題,在教學中,引導學生經歷物理概念的建構過程和物理規律的形成過程,是發展科學思維的重要途徑.

甲卷考查了不計自轉條件下,行星表面重力與引力的關系模型及“天問一號”在停泊軌道上運動的模型;乙卷考查了恒星S2繞黑洞運動及地球繞太陽運動的模型.此外,在建構相關運動模型的過程中,必須明確天體的質點模型.可以說,自然科學的發展是相關模型不斷建構、批判、修正、重構的過程;而物理問題的分析就是建構模型、應用模型的過程.在教學中模型建構表現在能夠分析模型所涉及的各個要素及其結構,使用模型解釋物理現象和過程,闡明物理概念和原理,在真實的情境中具有構建模型的意識和能力等[4].因此,新課程理念下,建構模型的教學理應受到關注和重視.

3.3 推理論證 提高推演能力

物理課程標準指出:科學思維包括模型建構、科學推理、科學論證、質疑創新等要素,科學思維包含的要素是構建物理科考試關鍵能力的重要基礎.在高考評價體系中,將科學思維中的科學推理、科學論證合并為“推理論證能力[5]”.

科學推理不僅包括邏輯上的歸納推理、演繹推理及類比推理,而且包括分析與綜合、抽象與概括、比較與分類等思維方式,還包括控制變量及組合推理、概率推理、相關推理、因果推理等推理形式.科學論證要求考生具有使用科學證據的意識和能力,能運用證據對研究的問題進行描述、解釋和預測[4].

甲卷中半長軸的計算及萬有引力定律、牛頓運動定律、開普勒第三定律及圓周運動等知識的綜合應用,推理得出“天問一號”的停泊軌道與火星表面的最遠距離,由于結果為1位有效數字,因此,通過推理論證、近似估算即可獲得答案;乙卷中恒星S2繞黑洞運動周期是關鍵證據,要求考生具有強烈的證據意識,通過觀察從題給的圖示中獲取答案,所考查的知識點與甲卷基本相同.考生的文字推理及數據計算能力普遍較低,這是不爭的事實.兩道試題均要求考生具有一定的推理論證與數學推演的能力.同時,數學運算能力與信心在考生答題中同樣重要.教學中針對學生的薄弱環節,應當重視和加強文字推演及數據運算能力的提高.

參考文獻:

[1]趙藝涵.“天問一號”探測器成功完成首次火星探測任務[J].中國設備工程,2021(05):3.

[2]蔡榮根,曹利明,李理,楊潤秋.時空奇點和黑洞——2020年諾貝爾物理學獎解讀[J].物理,2021(01):11-18.

[3]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[4]廖伯琴.普通高中物理課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

[5]程力,李勇.基于高考評價體系的物理科考試內容改革實施路徑[J].中國考試,2019(12):38-44.

(收稿日期:2021-06-19)