環保公示語英譯之生態性對比分析

宋平 金志茄

〔摘要〕針對環保公示語英譯的生態性,以和諧生態場所觀為指導思想、生態話語分析為理論框架,對其生態屬性表征方式的異同進行對比分析,揭示語言對環境保護的影響,從而為環保公示語翻譯提供建議。研究發現,保護植被類環保話語的英譯主要通過心理過程凸顯人們對環境保護的積極情感;保護環境和資源類環保話語的英譯主要通過關系過程表達人們對環境保護的同化認知;防治污染類的環保公示語英譯主要通過動作過程側重人類對環境保護的趨向意動。建議環保公示語翻譯應根據不同的保護對象,采用不同的過程類型表征方式凸顯其生態性,并多使用非人類參與者作為譯文的出發點,多用擬人修辭手法凸顯其生命屬性,以激發人類的環保意識。

〔關鍵詞〕環保公示語英譯;和諧生態場所觀;生態話語分析;及物性系統

〔中圖分類號〕 H315.9〔文獻標志碼〕 A〔文章編號〕1008?2689(2021)06?0599?07

在生態文明“五位一體”戰略背景下,生態文明建設成為新時期中國特色社會主義事業的重要內容。環境保護作為生態文明建設的攻堅方向,對于推進生態文明建設,堅持人與自然和諧共生,共同構建人與自然生命共同體具有重要意義。因此,語言學界應響應國家號召,擔負起環境保護語言研究的社會責任。

環保公示語是有關環境保護的話語,是人與自然關系的語言表征。作為公示語的一個重要組成部分,環保公示語是約束人類的道德行為規范,協調人類與自然的關系,讓人類與自然和諧相處的話語媒介,與環境保護和生態的可持續發展有著緊密聯系。環保公示語不僅具有環保宣傳功能,還是一種道德的升華,一種主動自律承諾,一種高感性服務[1],具有傳播環境保護、提升生態意識的重要功能[2]。截至目前,相關環保公示語英譯的研究并不多見,現有研究主要集中在以下三個視角:一是翻譯視角,從翻譯理論、翻譯原則、翻譯策略、翻譯方法對公示語誤譯展開研究,如張群星等[3]基于文本類型理論,陳麗等[4]把目的論作為指導思想,康健[5]運用前瞻式翻譯理論,分別為環保公示語英譯提出相關策略和原則。二是語用視角,如袁周敏、陳仁新[6] 運用言語行為理論,呂萬英、陳石磊[7]從語用等效角度,分別微觀或宏觀地探討了環保公示語英譯的語用特點、語用功能及語用策略。三是文化視角,陳小慰[8]明確指出,公示語翻譯有助于培養受眾態度情感及制定環保措施。羅選民、米亞寧[9]主張讓公示語翻譯成為一種文化記憶。胡曉瓊、陳月紅[10] 以護草公示語英譯為例,主張用忠實迻譯和詩性翻譯原則來更好地傳播中國文化和智慧。該視角體現了公示語英譯研究已從誤譯向更深層次的維度轉變。此外,周文娟[2]用生態話語分析方法演示了漢語環保公示語的生態分析路徑,指出環保公示語是人類認識自然、社會以及人類自身的生態事件,為環保公示語的研究提供了生態視角。因此,環保公示語的英譯也應準確傳達人與自然天人合一的生態關系。然而已有文獻鮮有從生態語言學視角展開討論,無法探析環保公示語英譯的生態屬性,對公示語研究的生態視角明顯缺乏。其次,目前環保公示語英譯的研究內容多為誤譯研究,對不同類別環保公示語英譯的對比研究并不多見。

鑒于此,本研究將通過實地考察和網絡搜集的方法,以147條環保公示語英譯為研究對象,以生態話語分析為理論框架,對不同類別環保公示語英譯的生態性進行解讀,分析對比環保公示語英譯的生態屬性表征方式,探索語言與環境保護的相互關系和作用,揭示語言對環境保護、人與自然和諧共存關系的影響,最終為環保公示語翻譯提供相關建議。

一、理論框架

(一) 生態哲學思想

生態哲學觀是一種對話語生態屬性進行判定的指導思想,對人們的日常行為有一定的指導作用[11?12]。通過生態話語分析來研究人與自然的關系,需要生態哲學觀的指導[13?14]。隨著新觀點、新發現的不斷產生,人們的生態哲學觀會發生一定的變化[15]13-14,每個分析者有不同的生態哲學觀[15]11[13]。已有典型的中國語境下的生態哲學觀,例如,“以人為本”的和諧生態哲學觀[16],注重人與自然關系的和諧生態場所觀[17],具有普適性的“多元和諧,交互共生”生態哲學觀[18?19]。環保公示語是保護環境、協調人與自然和諧相處的語言表征,故本研究采用“和諧生態場所觀”來判定環保公示語英譯的生態屬性,以促進生態環境保護。

和諧生態場所觀[17]明確指出,在整個生態系統中,人是其中一份子,與非人類生命體、物理環境同時并存。在人類與自然之間,并非是利用與被利用的關系,而是一種合一關系。這種合一性是中國傳統哲學思想的重要組成部分,主張人類要與自然萬物和諧相處,體現在認知層面即是和諧生態場所觀,表現在人類對賴以生存的自然產生對的情感聯結、認知體驗和意動行為三個方面。積極情感是指在情感、態度上人類對自然產生熱愛之情,持有高尚的情操,將自己視為整體生態的一份子, 自覺踐行生態保護行為。同化認知是指在思想意識層面人們能正確認識到人類與自然的合一性,主動構建人與自然和諧共生的認知,從而指導生態保護行為。趨向意動是指在行為上號召人們用實際行動保護人類賴以生存的自然。生態保護型話語體現的是和諧生態場所觀,有助于提升人們的生態意識,進而引導生態行為。生態模糊型話語,反映的是生態模糊型場所觀,在人與自然之間,一直持有中立、零認知,以及重建的態度。生態破壞型話語體現生態破環型場所觀,會引發人們對自然的憎恨情感、認知的異化和態度的遠離。從生態保護型話語到生態模糊型話語再到生態破環型話語三者之間形成一個“連續統”[20]。環保公示語屬于生態保護型話語,但是同一類型的生態話語也會因為具體的語言表征形式產出具有差異性的生態意義[2]。和諧生態場所觀可以幫助我們對比分析環保公示語英譯的生態意義,生態意義凸顯的環保公示語英譯能夠促進人們自覺地維護人與自然生態系統的良性發展。

本研究以和諧生態場所觀作為評估依據,對環保公示語英譯進行生態話語分析,結合和諧生態場所觀的三個方面即人類對自然的積極情感、同化認知和趨向意動,突出環保公示語英譯的語言生態表征可取之處,同時指出不足,從而為中國語境下的環保公示語英譯提供建議。

(二) 生態話語分析

生態話語分析是從生態視角做話語分析,旨在探索語言與生態的相互關系和相互作用,積極推進能夠促進生態可持續發展的話語實踐,其理論基礎是系統功能語言學[15]34[21]166[22?23]。Halliday 認為語言作用于人類對生態系統的認知并引導人們的行動[24]179。于是,所謂人類對生態系統的認知,實際是對自然的積極情感、同化認知、趨向意動。通過語言層面表現出來,主要包括以下幾個方面,分別為及物性系統、語氣系統、情態系統、評價資源、主位系統等[25]58。本文主要聚焦于及物性系統。生態話語的及物性分析有兩種方式:一種是直接將系統功能語言學的及物性系統應用于生態話語分析,如趙蕊華、黃國文[26?27],苗興偉、雷蕾[28],袁穎[29],周文娟[2]。另一種是在生態視角下延伸和細化及物性系統中的過程意義與參與者角色類型,針對生態話語分析而提出的及物性分析模式,如何偉、魏榕[14]提出適合國際生態話語的及物性分析模式。何偉、張瑞杰[17] 針對人與自然之間的關系,創建了生態話語分析模式,該分析模式采取的及物性系統基于何偉等描寫的英語及物性系統[30]。這一及物性系統吸收并融合了 Halliday[31]、Martin[32]等人的相關研究成果,完善了及物性系統網絡,細化了語義配置結構,加強了及物性分析的可操作性。因此,本研究主要采用何偉、張瑞杰[17]的生態話語分析模式對生態話語進行分析。首先,對及物性過程意義生態延伸,以深入挖掘語言中蘊含的生態信息。其次,細化及物性系統參與者角色,將其生態屬性充分表現出來,從而更直觀地反映小句生態價值。在該框架下,分析者能夠有效、直觀地呈現出話語所表達的生態意義。

因此,本研究將采用生態話語分析模式[17],以和諧生態場所觀為哲學思想,對環保公示語英譯的生態性進行對比分析,主要關注過程類型和參與者角色兩個部分,以深入挖掘語言中蘊含的生態信息。本研究主要回答以下問題:(1)環保公示語英譯如何表征其生態屬性?(2)不同類別環保公示語英譯的生態屬性有何異同?(3)這些生態性差異如何影響受眾的環保意識和環保行為?

二、環保公示語英譯的對比分析

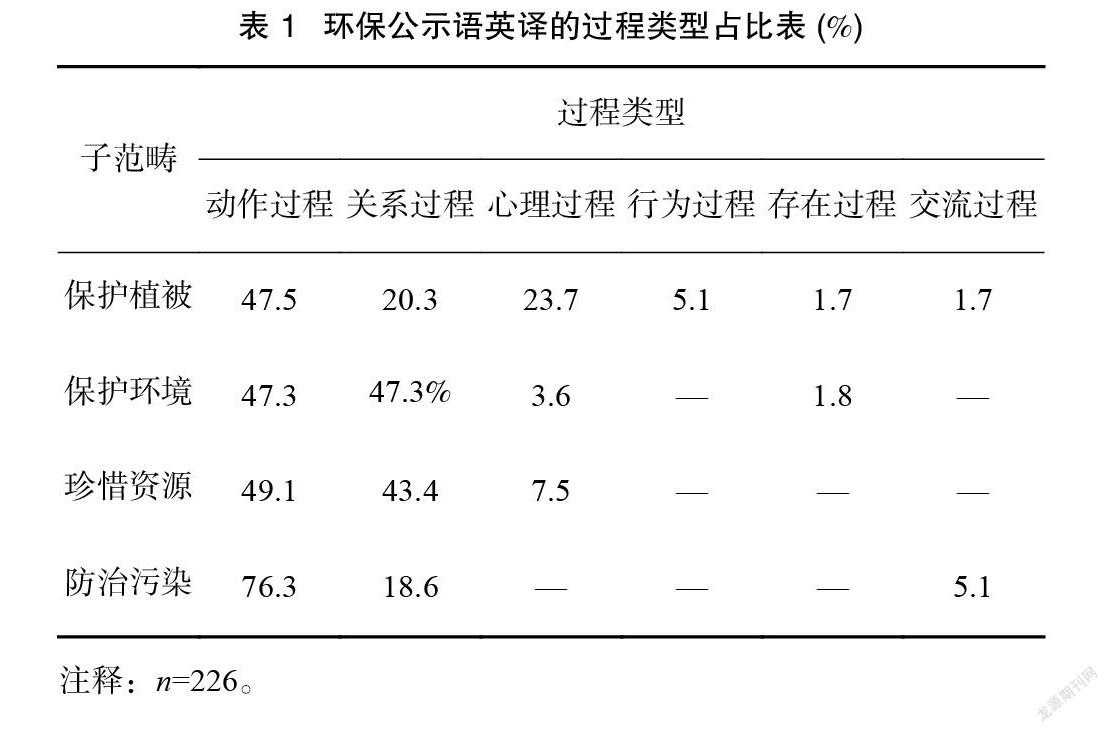

本研究中的環保公示語英譯是通過實地考察和網絡搜集的方法得來,利用“微軟必應”搜索引擎進行了廣泛、反復的環境保護公示語(宣傳語)的互聯網網站搜索。“微軟必應”是微軟公司2009年5月28日正式推出,旨在與谷歌搜索引擎進行競爭甚至取而代之的搜索服務。這一服務支持與谷歌引擎一樣的關鍵詞組合及其模糊搜索的高級語法,成為窮盡性搜索的代名詞。以“英漢環保公示語”“環境保護公示語雙語版”“環保公示語英譯”為關鍵詞,經過人工搜索,發現目前并沒有與環境環保方面相關的統一開放可獲取的數據庫資源。因此,本研究只能對零散的公開的網頁資料進行匯總整理。經過一系列網站網頁的對比、閱讀、分析,經人工審核去掉有語法、拼寫等錯誤的英譯,最終獲得有效環保公示語英譯累計147條,涉及“保護植被(35條)、保護環境(38條)、珍惜資源(35條)、防治污染(39條)”4個子范疇。本文對上述語料進行了生態話語分析,對過程類型和參與者角色屬性進行了標注和統計。環保公示語4個子范疇英譯的過程總數226個,其中動作過程125個,關系過程72個,心理過程20個,行為過程3個,存在過程2個,交流過程4個。各過程類型占比最大的三種過程依次為動作過程、關系過程和心理過程。具體過程類型數目及占比情況,詳見表1。

由表1可見,在4個子范疇中,各類環保公示語占比最大的均為動作過程,可見其英譯均以動作過程為主。其中,保護植被類的心理過程比例明顯多于其他三類子范疇。保護環境類和珍惜資源類這兩個子范疇中的關系過程比例明顯大于其他兩類子范疇。防治污染類環保公示語中的動作過程明顯高于其他三類子范疇。在環保公示語4個子范疇英譯中,各過程組間和組內占比的不同可以說明不同類別環保公示語英譯在體現和諧場所觀方式上的差異。

(一) 過程類型生態屬性的凸顯表征方式

1. 積極情感與心理過程

積極情感是一種人類在情感、態度上熱愛自然,并對自然產生情感共鳴的心理現象,有助于提升敬畏自然、善待自然的生態意識,進而激發人類保護自然的生態行為。生態話語若要強調人與自然的合一性,則需要凸顯人類對自然的積極情感[25]。因此,體現人類內心活動的心理過程是過程系統中最為典型的表征方式。心理過程在植被類環保公示語英譯中占比最多。在保護植被類環保公式語中,漢語通常以含蓄委婉、合轍押韻的形式表述此類環保公示語,如“愛護花草,足下留情”“小草微微笑,請您繞一繞”等,其目的都是不要踐踏草坪,保護花草樹木等植被。其英譯也有很多種,那么到底哪個英譯生態屬性更凸顯,更能喚起人們發自內心去保護植被的生態意識呢?我們對植被類環保公示語英譯來做一下生態性對比分析。以下面三個譯文為例:

(1)([Ag]) Keep [Pro] off [PrEx] the grass [Af].

(2) Life [Ca] is [Pro] so short [At]. Please don't hurt it.

(3) I [Em] love [Pro] flowers [Ph].I [Em] love [Pro] grass [Ph].

例(1)為動作過程,是英譯過程類型中占比最大的,通過發布命令的方式警告人類遠離草坪,表達直接,話語顯得生硬,雖然遵循著簡潔的翻譯原則,但并沒有讓受眾對花草產生積極情感,培養受眾熱愛自然的情懷,只是通過強制受眾的行為來達到保護草坪的目的。換句話說,如果受眾自身缺乏對自然的熱愛,很難產生保護花草的生態意識。如前所述,環保公示語屬于有益性話語,但其生態屬性也具有差異性,是一個連續統。假設這個生態屬性連續統起始數字為“+1”,以五個刻度為一個級階,例(1)的生態屬性為+1。例(2)前半句是關系過程,通過表明生命本身短暫的屬性,告誡人們不要做出有傷害花草的行為。與例(1)相比,“生命短暫”屬性是不要踐踏草坪的原因,告訴受眾花草生命的本質關系,在花草有限的生命里,應該被珍惜,而不是被傷害,讓受眾產生同理心。例(2)的生態屬性為+5。例(3)由兩個心理過程構成,通過描述人類內心世界的活動,表達了人類對自然生態的態度。“love”凸顯了人對自然的積極情感,人類與自然情感聯結的炙熱,從情感層面觸動受眾,以此喚起受眾對花草樹木的喜愛和呵護之情,從而激發受眾保護花草的生態行為。對于花草的保護是出于人類自身對自然的熱愛,而不是被迫聽從命令,保護環境由被動變為自覺行動,此舉與我國古代先哲孟子的“仁民愛物”相一致,主張既要仁愛百姓,又要愛惜自然萬物,將仁愛思想推行至自然萬物,蘊含著中華文明海納百川的無限張力,體現了中國傳統哲學中的生態智慧,凸顯了“天人合一”,即人與自然的合一關系。例(3)的生態屬性為+10。

因此,在保護植被類環保公示語英譯的過程類型中,心理過程是過程系統中最為典型的表征方式,其語言表征的生態屬性最凸顯,體現人與自然的合一性。然而,此類過程在總體翻譯過程中占比較少。

2. 同化認知與關系過程

人類需要對自然持有同化的認知,即在認知層面上認同人類與自然是相互依存、相互聯系的關系,而非索取與被索取、利用與被利用的二元對立關系,那么這種認知會引導受眾自覺踐行生態保護行為,并抵制生態破壞行為。在保護環境和保護資源這兩類環保公示語英譯的過程系統中,關系過程最能直接表達人類對保護環境的理解和看法,反映人類與環境、資源之間的邏輯關系,是最為典型的生態屬性表征方式。比如:

(4) Environment [Tk] is [Pro] life [Vl].

(5) We [Posr] won't have [Pro] a society [Posd]if we [Ag] destroy [Pro] environment [Af].

(6) Water [Tk] is [Pro] drivingforceof all nature [Vl].

(7) The best gift you can give to coming genera- tion [Vl] is [Pro] water [Tk].

(8) The earth [Ca] is [Pro] not [PrEx] a natural reassure [At].

(9) Saving energy [Tk] is [Pro] everyone' s re- sponsibility [Vl].

上述例子均是關系過程,目的是通過揭示人類與自然合一性的本質關系,激發受眾保護環境、保護自然、保護資源的生態保護行為。例(4)與例(5)分別是識別類關系過程和擁有類關系過程(前半句),都表達了人類與環境的邏輯關系。例(4) 說明環境等同于生命,環境對于人類相當于生命對于人類的重要關系,環境是人類社會賴以生存的土壤,保護環境,善待環境,十分重要。例(5)闡明環境與人類所在社會是生死同舟的命運共同體關系,如果破壞環境,人類也將失去賴以生存的社會。我們要珍視人與自然萬物的相互依存、相互依偎,更深地體會人作為生態系統一份子的共同感。以上關系過程蘊含了人類要懂得感恩、關懷生命、善待環境的生態信息,均凸顯了人類與環境相互依存的生態屬性。例(6)與例(7)通過識別類關系過程表達了水是包括人類在內自然界萬物的生命源泉,是人類賴以生存和發展的不可缺少的重要資源,充分體現了我國“統籌人與自然和諧發展,在推動經濟發展的同時,不斷改善當代人和子孫后代的生存空間”的社會主義生態文明思想。這兩則譯文蘊含了人類要敬畏自然、節約用水、珍惜資源,追求人與自然可持續發展的生態信息,凸顯了人與自然資源和諧共生的生態屬性。例(8)與例(9)通過歸屬類關系過程和識別類關系過程說明地球、資源與人類生存息息相關的親密關系。例(8)表明地球上的資源并不是取之不盡、用之不竭的,反映了中國傳統文化中儒家思想所提倡的節制之德,“取之有度”“用之有節”,珍惜資源,慎用資源,減少對自然界的索取。例(9)警醒人類應盡地球居民的責任和義務盡全力保護資源,始終遵循“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,確保榮辱與共、互利共贏的發展格局,讓生態環保思想成為社會生活中的主流文化。這兩則譯文蘊含了“天、地、人”是一個不可分割的整體的天人合一的生態信息,凸顯了人類、自然與社會共榮發展的生態屬性。

在保護環境和保護資源這兩類環保公示語英譯的過程類型中,關系過程從思想意識層面使受眾正確認識到人類與環境、自然、資源等的合一性關系,并激發受眾主動構建人與自然和諧共生的認知,強化尊重自然、順應自然、保護自然的生態意識,從而使得受眾自發保護環境、保護自然、保護資源。

3. 趨向意動與動作過程

趨向意動是指人類對環境保護的意圖及行為,在語言層面典型的表征方式為動作過程,即通過語言中的具體動詞號召人們用實際行動抵制生態破壞行為,以達到保護環境、維持生態平衡的目的。在防治污染類的環保公示語英譯中,趨向意動方面的語言表征較為凸顯。比如:

(10)([Ag]) Pick [Pro] up [PrEx] a piece of pa- per [Af] and ([Ag]) create [Pro] a beautiful world [Cre].

(11)([Ag]) Don't trash [Pro] our future [Cre].

(12) If you [Ag] pollute [Pro] air [Af] today it [Ag] will pollute [Pro] your lungs [Af]tomorrow.

(13) ([Ag]) Leave [Pro] Pollution [Af], ([Ag]) save [Pro] the nation [Af].

例(10)與例(11)是描述防治垃圾的雙參與者角色動作過程小句,包含一個一般施事動作過程和兩個帶創造物施事動作過程,闡明拒絕垃圾才能創造美麗世界、創造美好未來的深層意義,體現了“建設美麗中國”“實現人與自然和諧共生”的意志和愿景。動作過程彰顯了人類與垃圾治理斗爭到底決心,處理得當直接關系到人類文明乃至全球生態系統的健康。這兩則譯文表達出鮮明的生態保護立場,凸顯了人類對自然保護的生態行為和新時期中國特色社會主義生態文明建設的突出地位。例(12)與例(13)是描述防治污染問題的環保公示語,分別由兩個雙參與者角色動作過程小句構成。例(12)說明空氣污染嚴重地威脅著人類健康,人們必須要高度重視并采取實際行動來抵制,持續打好藍天碧水凈土保衛戰,讓生態文明理念更加深入人心。例(13)描述污染問題威脅到國家存亡,體現了“深入打好污染防治攻堅戰”的責任感和緊迫感。這兩則譯文的深層意義表達了環境污染與人類健康和國家發展息息相關,環境污染會給生態系統造成直接的破壞和影響,妥善地解決環境污染,走持續發展道路,創建社會主義生態文明刻不容緩,只有付諸行動才能保護造成生態系統危機,號召人類的環保行為,生態屬性凸顯。

垃圾與污染均是對環境保護有害的物質和行為,是我們要堅決抵制的。趨向意動是人類與自然和諧關系的物化體現,防治污染類的環保公示語英譯用動作過程直接號召人類通過自身的生產活動不斷改善環境,使人與自然更加和諧,從而呼吁大眾用實際行動為環境保護盡力。

(二) 參與者角色生態屬性的凸顯表征方式

參與者角色是小句過程的重要組成部分,是判斷話語生態價值的重要依據。為了突出參與者在整體生態系統中的屬性,更直觀地反映譯文的生態價值,依據何偉、張瑞杰的生態話語分析模式[17],按照個體參與者、群體參與者、人外生命體參與者、物理性場所參與者和社會性場所參與者進一步將參與者角色進行了細化類。其中,個體參與者和群體參與者同屬于人類生命體,人外生命體參與者、物理性場所參與者和社會性場所參與者同屬非人類參與者。非人類參與者包括人外生命體參與者(如花,草,樹木等),物理性場所參與者(如水,空氣,地球等)和社會性場所參與者(家園、綠色生態、美好未來等)。本文統計了環保公示語英譯中的參與者角色1,出現頻次總數為220個,人類生命體參與者占128個,非人類參與者占92個。

參與者角色1作為環保公示語英譯的出發點,體現了譯文所關注的焦點,也是吸引受眾注意力的關鍵詞。根據上述統計發現人類參與者在環保公示語英譯的參與者角色1中占的比例大于非人類參與者,可以看出譯文更多的是以人類參與者出發,受眾最關注的還是人類自身,體現的是人類中心主義觀點,不利于生態的良性發展。而從非人類參與者出發的譯文,說明受眾最應該關注的是環境,而不是人類自身,體現的是非人類中心主義的觀點,這對于生態的良性發展具有重要意義。相關譯文例子如下:

(14) If you [Desr] want [Pro] grass to be good [Ph], please ([Ag]) don' tdance [Pro] on [PrEx] the grass [Af].

(15) The grass [Em] fears [Pro] to [PrEx1] meet the bottoms of your feet [Ph].

(16) We [Posr] won' thave [Pro] asociety [Posd] if we destroy environment.

(17) Water [Tk] is [Pro] driving force of all nature [Vl].

(18) Nature [Tk] is [Pro] our best friend [Vl].

例(14)(前半句)和例(15)同屬于心理過程,但是因參與者角色不同,譯文的生態屬性也有所差異。例(14)是從人類生命體“你”出發體現了人類意愿占首位的人類中心主義,表述對花草的保護首先取決于人類的喜怒哀樂。人類中心主義不利于環境保護,更不利于構建人與自然和諧共生的關系。例(15)是從人外生命體參與者“小草”為譯文的出發點,體現了譯文關注的焦點是環境而不是人類自身,將“小草”視為與人類具有同等的地位,體現的是非人類中心主義的觀點,這種表征更具有生態保護性[18]。例(16)與例(17)從過程類型來看都是關系過程,但參與者角色不同,譯文的生態屬性也有所差異。例(16)以“我們”人類中心主義視角談破壞環境對人類造成的影響,這種保護環境的目的是以免影響人類自身利益。例(17)從物理性場所參與者“水”出發,將自然資源看作是人類賴以生存的重要部分,強調了人與自然的和諧關系。因此,通過對比發現同一過程類型的環保公示語英譯,以非人類參與者角色作為譯文的出發點,其譯文的生態價值更強,更具生態保護性。

除此之外,同以非人類參與者作為譯文出發點,把物化人的擬人修辭手法在環保公示語英譯中的使用更容易讓受眾對環境保護產生情感共鳴,增強人與自然的情感聯結,使環保話語更具感染力。如例(15)和例(18),非人類參與者角色“小草”和“自然”被賦予了人的生命和情感,生動形象地表達出保護對象的人性和人情及其和人類的親密關系,讓受眾心生憐憫之情,關愛自然、善待環境,呵護生命,體現人類與自然的合一性。

三、結語

本文以和諧生態場所觀為哲學指導思想,采用生態話語分析模式對環保公示語英譯的生態性進行了對比分析,發現從生態話語分析的過程類型來看,環保公示語英譯的生態屬性存在差異。保護植被類環保話語的英譯,心理過程的表征方式凸顯其生態性,激發人類對保護對象的積極情感,從而自覺踐行生態保護行為。保護環境和保護資源類環保話語的英譯,關系過程的表征方式使得人們在思想層面上加強了人類對保護對象的正確認識,激發受眾主動構建人與自然和諧共生的認知,從而使得受眾自發保護環境、保護資源。防治污染類的環保公示語英譯,動作過程的表征方式凸顯了人類對保護環境的趨向意動,直接號召人類通過自身的生產活動不斷改善環境,堅決抵制迫害環境的行為。

從參與者角色來看,以非人類參與者作為出發點的環保公示語譯文更具生態保護性,更能體現非人類中心主義。將保護對象視為與人類具有同等的地位,體現出人與自然的合一性。而且擬人等修辭手法更容易讓受眾對環境保護產生情感共鳴,與環境保護相依而生、相連而存,是凸顯生態屬性的有效表達方式。

鑒于此,本文建議在環保公示語英譯過程中,應根據不同的保護對象,采用不同的過程類型表征方式凸顯其生態性。植被類多采用心理過程進行英譯,環境、資源類多采用關系過程,污染類多采用動作過程。譯文應從非人類中心主義出發,多采取非人類參與者作為譯文的出發點,并多使用擬人修辭手法凸顯其生態屬性,以激發人類的環保意識,踐行生態保護行為,促進生態環境保護。

〔參考文獻〕

[1 ]戴宗發,呂和發.公示語漢英翻譯研究?以2012年奧運會主辦城市倫敦為例[J].中國翻譯,2005(6):38-42.

[2]周文娟.漢語環保公示語的生態分析[J].外國語言文學,2018,35(5):519-534.

[3 ]張群星,顧紅,丁曉蔚.漢語生態環保公示語的文本類型及英譯[J].大連海事大學學報),2011,10(3):104-107.

[4]陳麗,胡東平.目的論指導下的環保類公示語漢英翻譯[J].樂山師范學院學報,2013,28(8):40-45.

[5 ]康健.前瞻式翻譯視角下的環保類公示語英譯研究[J].太原師范學院學報(社會科學版),2017, 16(1):93-96.

[6 ]袁周敏,陳新仁.環保類告示語的語用研究[J].外語學刊,2010(1):76-80.

[7 ]呂萬英,陳石磊.公示語漢英翻譯中的語用等效分析[J].西南石油大學學報(社會科學版),2013,15(4):109-114.

[8 ]陳小慰.公示語翻譯的社會價值與譯者的修辭意識[J].中國翻譯,2018,39(1):68-73.

[9 ]羅選民,米亞寧.文化自覺與公示語翻譯[J].外語電化教學,2019(4):4-11.

[10]胡曉瓊,陳月紅.中國智慧的忠實迻譯?以生態公示語“護草篇”為例[J].西安外國語大學學報,2020,28(4):92-96.

[11]何偉,魏榕, STIBBE A.生態語言學的超學科發展?阿倫·斯提布教授訪談錄[J].外語研究,2018,35(2):22-26,112.

[12]雷蕾,苗興偉.生態話語分析中的生態哲學觀研究[J].外語學刊,2020(3): 120-123.

[13]黃國文,陳旸.生態哲學與話語的生態分析[J].外國語文,2016,32(6):55-61.

[14]何偉,魏榕.國際生態話語之及物性分析模式構建[J].現代外語,2017,40(5):597-607, 729.

[15] STIBBE A. Ecolinguistics: Language, Ecology and theStories We Live by [M]. London: Routledge, 2015.

[16]黃國文.論生態話語和行為分析的假定和原則[J].外語教學與研究,2017,49(6):880-889, 960.

[17]何偉,張瑞杰.生態話語分析模式構建[J].中國外語,2017,14(5):56-64.

[18]何偉,魏榕.多元和諧, 交互共生?國際生態話語分析之生態哲學觀建構[J].外語學刊,2018(6):28-33.

[19]何偉,劉佳歡.多元和諧, 交互共生:生態哲學觀的建構與發展[J].山東外語教學,2020,41(1): 12-24.

[20]黃國文,陳旸.生態話語分類的不確定性[J].北京第二外國語學院學報,2018,40(1):3-14.

[21] STIBBEA. Positivediscourseanalysis: Rethinkinghuman ecological relationships [C]// Fill A F & PENZ H (eds.). TheRoutledgeHandbookof Ecolinguistics.London: Routledge, 2018:165-178.

[22]黃國文,趙蕊華.生態話語分析的緣起、目標、原則與方法[J].現代外語,2017,40(5):585-596, 729.

[23]何偉,魏榕.話語分析范式與生態話語分析的理論基礎[J].當代修辭學,2018(5):63-72.

[24] HALLIDAY M A K. New ways of meaning: A challengeto applied linguistics[J]. Journal ofApplied Linguistics, 1990(6):7-36.

[25]何偉,耿芳.英漢環境保護公益廣告話語之生態性對比分析[J].外語電化教學,2018(4):57-63.

[26]趙蕊華,黃國文.和諧話語分析框架及其應用[J].外語教學與研究,2021,53(1):42-53, 159-160.

[27]趙蕊華,黃國文.漢語生態和諧化構建的系統功能語言學分析[J].外語研究,2019,36(4):44-49, 108.

[28]苗興偉,雷蕾.基于系統功能語言學的生態話語分析[J].山東外語教學,2019,40(1): 13-22.

[29]袁穎.媒體報道的生態取向: BBC中國霧霾新聞標題的生態話語分析[J].北京科技大學學報(社會科學版),2018,34(4):33-41.

[30]何偉, 張瑞杰, 淡曉紅, 等.英語功能語義分析[M].北京:外語教學與研究出版社, 2017.

[31] HALLIDAYMAK. AnIntroductiontoFunctionalGrammar [M]. London: Arnold, 1985.

[32] MARTIN J R, MATTGUESSEB C M I M & PAINTERC. Developing Functional Grammar [M]. Beijing: The Commercial Press, 2010.

A Contrastive Ecological Discourse Analysis of English Translations of Chinese Public Signs on Environmental Protection

SONG Ping, JIN Zhi-ru

(School of Foreign Languages, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China)

Abstract :With Harmonious Ecological Sense of Place as a guiding principle, ecological discourse analysis as a theoretical framework, the contrastive ecological attributes of English translations of Chinese public signs on en- vironmental protection are analyzed, thus offering suggestions for translations of environmental signs. The res- ults show that there are differences in the ways of ecological meaning representation in the English translations of environmental public signs in different subcategories. The vegetation type relies mainly on Mental Processes to symbolize their ecological meaning. The protection of environment and resources mainly expresses ecological meaning through relational process. The control of garbage and pollution type mainly highlights the ecological attributes through the action process. Suggestion of the translation of public signs on environmental protection is made.

Key words:English translations of Chinese public signs on environmental protection;harmonious ecologicalsense of place;ecological discourse analysis;transitivity