祭孔活動中的文化記憶與身份認同*

王冰鑫

(河北師范大學 文學院,河北 石家莊 050000)

在傳統文化日漸復興的當今社會,孔子作為頗具影響力的人物正以亦舊亦新的狀態活躍在各類傳統文化活動中,這些活動以祭孔最多。已有的對祭孔活動的研究大多從服飾、禮制、樂舞方面分析,關于文化記憶的分析研究相對較少,楊莉在《當代文廟祭孔儀式的文化認同研究》[1]中對此有所提及,王闖在其論文《孔子的媒介記憶傳播及其當代價值研究》[2]中將孔子的文化作用融于相關文化記憶之中,以此說明孔子記憶成為中國文化記憶的重要部分。本文在梳理祭孔活動形式演變的基礎上,結合揚·阿斯曼的文化記憶理論,來分析民族身份認同由政治到文化的轉變,以及祭孔活動的當下處境和文化意義。

1 祭孔中的集體記憶[注]在金壽福與黃曉晨所譯的揚·阿斯曼《文化記憶:早期高級文化中的文字、回憶和政治身份》一書中,第一章第二小節的標題為“集體回憶的形式——交往記憶和文化記憶”,在具體的內容中有將“集體回憶”譯為“集體記憶”的情況,在本文中筆者統一使用“集體記憶”。——從家祭到公祭

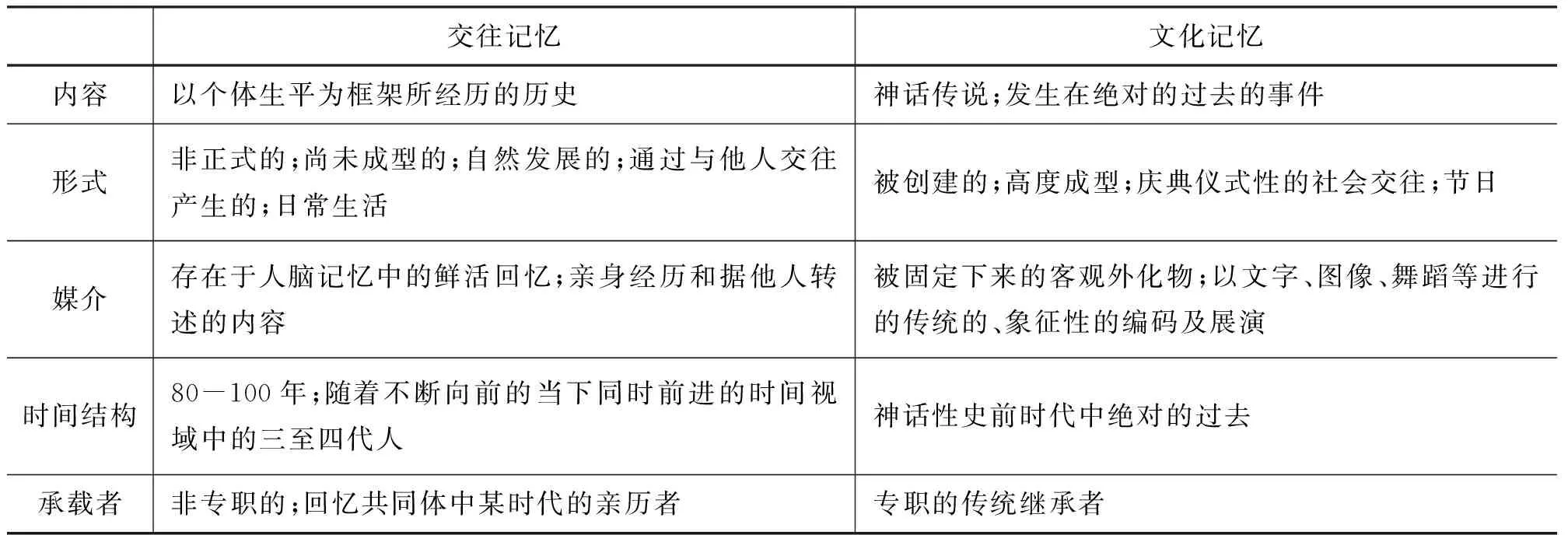

當我們在談論“回憶”的時候,其實是在與“過去”建立聯系,而一個民族的集體記憶其實就是這個民族的文化記憶[注]此處仍是指廣義的“文化記憶”,即文化現象中的文化記憶。。揚·阿斯曼在其文化記憶理論中將集體記憶又細分為兩種表現形式——交往記憶與文化記憶,這兩種形式之間的不同如表1所示。

表1 交往記憶與文化記憶之間的不同[3]51

在揚·阿斯曼看來,人類最早的文化記憶發端于死亡所造成的斷裂,因為死亡中斷了人的生命,能否和如何讓死者的記憶在生者當中存續下去便成為相關群體要面對的問題。人類早期的文化活動和成就無不與此密切相關。一個人死后能否在后人的記憶中留存,一方面需要死者本人生前做過值得后人回憶的事情,另一方面也需要后人以集體的力量通過各種手段與遺忘做不懈的斗爭。

在交往記憶與文化記憶的研究框架中,“悼念亡者”是處于這兩種社會記憶之間的一種現象。作為一種社會生活常見的行為,它屬于“社會交往”的范疇;而部分悼念活動中又存在專職的機構、儀式、文書等,從這一點來看,它又是具有“文化性”的。誠然,在中國傳統文化中,人們對“死”的重視程度不亞于“生”,人們往往對死后的世界有更為豐富的想象,一個人的去世并不只是簡單的作為獨立個人的生命的終結,人作為社會集體中的一員,個人生命與他所接觸到的人們同樣有聯系,由此發展出了豐富的“死亡文化”,其中祭祀是悼念亡者常見的一種形式。自孔子逝世以來,對他的悼念從最初的孔門家祭到如今固定儀式的祭孔活動,期間的幾度變化也體現了民族的集體記憶。

祭孔活動初為“家祭”,是孔門后人對孔子的祭祀。家族祭祀相比國家公祭而言,更多可看作是交往記憶在發揮作用。族人會對孔子生平進行回憶,

在最親近的一代人中,他們關于孔子的記憶是最為鮮活真實的,后代所接受的關于孔子的記憶則是經過轉述的,而這種相關的記憶與感受需要回憶共同體中的親歷者來進行傳承,這種憑借交往來傳承的回憶受多種因素的限制,例如記憶的時間以及時代發展的影響等。

公祭活動最早出現于孔子逝世后的第二年,魯哀公將孔子故居辟為壽堂以祭祀孔子。由于孔子在中國歷史上影響巨大,因此盡管經歷了改朝換代的歷史變遷,祭祀孔子的活動仍流傳至今。漢高祖劉邦以“太牢”祭祀孔子,開歷代帝王祭孔之先河,漢武帝獨尊儒術后各地爭建孔廟;其后,隨著孔子被封為“文宣王”,祭祀孔子的活動開始升格,宋、元、明、清時期的祭孔活動愈加隆重盛大。

祭孔大典在孔廟舉行,經過多朝變遷之后逐漸有了一套完整的流程,是一種集文、樂、歌、舞、禮于一體的綜合性藝術表演形式。這種被創建的高度成型的儀式典禮正是文化記憶的具體體現,它的傳承媒介也正如以表1所示,是被固定下來的客觀外化物。

祭孔活動在近代經歷了以下變動:

民國政府將獻爵改為獻花圈,古典祭服改為長袍馬褂,跪拜改為鞠躬禮;文革時期祭孔活動停止;1986年,祭孔大典在“孔子故里游”開幕式上重現;2004年祭孔大典由家祭改為公祭;2016年9月9日,全球祭孔聯盟在山東濟南宣告成立,世界多國儒學文化機構加入該聯盟,聯盟成立后的首次活動于9月28日孔子誕辰舉行,全球多個祭孔地舉辦祭孔活動,聯盟不僅選取部分代表地點將活動以網絡直播形式對外展現,同時邀請專家對祭孔活動的歷史演變、禮儀規范、歷史典故等進行解說。

現行的祭孔大典包括開城儀式、開廟儀式、啟戶儀式、敬獻花籃、樂舞告祭、恭讀祭文、行鞠躬禮等程序,服飾按明代樣式,展現了“千古禮樂歸東魯、萬古衣冠拜素王”的盛況。

2 祭孔中的身份認同——從政治到文化

悼念亡者是一種典型的“對集體起到促成作用”的記憶形式。一個集體在回憶中建立了與亡者的聯系,從而確認自己的認同。記住某些名字這一義務的背后隱藏著的是一種對社會政治意義上的認同的承認[3]58-59。在共同的回憶過程中,相關的人確認“這是我們”或者意識到“這不是我們”。回憶它不是為了口和耳的愉悅,而是為了把當下與過去對接起來,借助過去照亮現在,因為它們能夠提供所有成員都能接受并珍視的標志、價值和準則。

祭孔活動體現的不僅僅是對儒家傳統文化以及其中蘊含的孔子提及的“禮”等思想的認同,同時通過祭孔活動還可以增強民族凝聚力,加強對外文化交流。

一直以來,學界也有將儒家稱為“儒教”的說法,類似的還有“孔教”。其實儒家學派并不是實際意義上的一門宗教派別,但是的確帶有宗教的性質。孔子的后人以及儒家學派的門生必須要按照儒家準則來規范約束自己,將其切實踐行于生活之中,至今仍然如此。

從揚·阿斯曼有關悼念亡者的敘述來看,對亡者的回憶可以被分為回溯性的和前瞻性的。我們在歷史長河中追溯得越久遠,群體將自己和亡者的聯系就越重要[3]57。例如在談及孔祥林時,我們會說到他是孔子75代孫,這是因為通過回憶,孔祥林與他的先祖孔子建立了聯系。從回溯性的角度看,悼念亡者的重點是“虔誠”,以及使亡者被他人永遠銘記于心的方式,這一點與前瞻性略有相似。從前瞻性角度看,人們在悼念亡者時,注重的是“功績”“名望”,以及獲取不朽聲譽的方式和形式。在祭孔活動中,人們以一種規范化的禮儀程序來舉辦釋奠禮,這其中就包含了虔誠的心理,同時在祭文中也回憶了孔子的生平功績,以前瞻性來看,雖然祭孔活動中并不明顯存在著像古埃及人為自己修建紀念碑式墳墓的互惠心理——即自己虔誠地對待先人,也期待后人虔誠地對待自己,但是在當今的文化語境中,祭孔仍舊是要將儒家文化和孔子學說等優秀傳統文化弘揚和傳承下去。即便存在互惠心理,也并不是想要后人同樣以如此的規模和形式來悼念自己(因為任誰都難說自己的成就達到了孔子的高度),而是希望以一種虔誠的和更有影響力的悼念,實現文化的傳承。紀錄片《孔子》中兩位具有外國血統的孔子后人提到,不僅自己的中文名字是按照《論語》中的句子所起的,自己從小接受的家庭教育也是要謹記自己是孔子的后人,行為舉止都要按照儒家要求的準則來規范自己,這同樣是在交往記憶中尋求一種與先人孔子建立聯系的身份認同。

從前文所述祭孔活動的發展情況來看,文化記憶在其中占比越來越大。文化記憶具有特定的載體、固定的形態和豐富的象征意義,其中最為重要的內容涉及一個民族、國家等的創始神話和奠基史,它們對相關機構或群體的延續起到定型和規范的作用。因此需要專人維護。這些訓練有素的人以公眾喜聞樂見的形式把有關過去的記憶現時化。文化記憶不可能與歷史現實完全吻合,它不是自行生成的,而是目標極為明確的記憶政策努力干預的結果,因此這種文化記憶帶有明確的政治和意識形態色彩。

集體記憶內容的最初建構過程也是對某段歷史進行挑選和濃縮的過程,在這一過程中,被選定能夠存留下來的是具有重要意義的特殊人物或者特殊事件。就祭孔活動而言,它不是為了復原歷史,因此它在發展過程中必然有能夠與時俱進的元素,而其中蘊含的身份認同逐漸由政治意義轉向了文化意義。以漢代為例,漢代儒學大發展,對孔子的祭祀也體現了對儒家思想的推崇,這正是將一國看作“大家”的體現,同時也是官方對儒家提倡的“仁、孝、和”等思想的推崇。然而漢代直至帝制終結后,尊孔卻并沒有停止,仍被用來作為政治上統攝人心的工具,有意者會借助仍舊強大的尊孔文化力量在時局動蕩之時達到自己的政治目的。民國初年時推行新型鞠躬禮,但袁世凱等在祭孔時卻仍舊實行跪拜禮,另外還頻繁發布尊孔令,以期恢復舊制,這樣的祭孔實際上是借帝制中的祭孔舊例來表達自己的政治意圖。實際上,祭孔越是在政治舞臺上被當作有心人的“工具”,它就越遠離原本的祭祀意義,勢必與時代潮流違背而不得善終。祭孔應當發揮其原本具有的文化意義,而不是在動蕩時局中被迫成為政治附庸。

作為中國文化的象征,祭孔不僅是一個傳承傳統的固有儀式,更是文化交流融合的一種方式。除去曲阜每年的盛大祭孔釋奠禮之外,世界各地也開展了祭孔活動,具體的操作流程、儀式等也結合了當地的風俗習慣,同時還加入了時代的元素,從而使得這一古老的傳統在現代社會并不顯得突兀,反而更具民族和地域文化風采。媒介的多樣化彰顯了祭孔儀式的文化意義。人們通過網絡可以更加清楚直觀地了解中國何以被稱為禮儀之邦,而“禮”又是如何被實際運用的。因此,祭孔活動實際上已經從個人的身份認同以及政治方面的身份認同逐漸轉向民族的文化認同,這種轉變也可以增強國民的民族自豪感,提升民族凝聚力。

3 祭孔活動的當下處境——從循舊到出新

祭孔活動經由歲月的傳承,如今已成為每年固定的儀式,盡管在不同地區其細節有所不同,但是整體的流程與必要的規范是統一的。祭孔活動不僅在中國受到重視,在韓國、日本、新加坡等國家也同樣受到重視,例如韓國的祭孔儀式頗為盛大莊重,并且仍舊沿用古禮,沿襲周代的雅樂規范。

然而每年的祭孔活動之后,社會對祭孔儀式也總是褒貶不一。有人認為一年一度的大型釋奠禮不僅是對孔子的紀念,同時也是對傳統文化的有效傳承;也有人認為形式過于古舊,在如今仍用如此復雜繁瑣的儀式來對孔子進行紀念,與時代不太合拍。那么在現代社會,釋奠禮的意義究竟何在?

孔子的成就及其影響毋庸置疑,爭議主要針對祭孔活動的形式與內容。釋奠禮中一般都采用了傳統的禮樂與服飾,不過近代以來也逐漸融入更符合當下社會的元素,例如不僅有跪拜禮和傳統服飾,同樣也有現代裝束與鞠躬致意。作為一種儀式,祭孔本就承擔著厚重的歷史意義,如果執意將傳統元素一概拋棄也會有失莊重。《左傳》中提到:“國之大事,在祀與戎。”《禮記》中也提到:“禮有五經,莫重于祭。”而孔子本人更是對祭祀禮儀十分重視。因此,作為禮儀之邦的中華民族也必然不能在釋奠禮上完全拋棄傳統內容。

既要循舊,也要出新,只是簡單的因循守舊勢必無法順應時代發展。除去已有的現代服飾以及鞠躬拱手禮儀的加入以外,祭孔活動還可以通過其他形式來與時代發展共同進步。首先對釋奠禮的調整應當符合文化記憶的邏輯。如盡管仍然存在關于孔子誕辰具體日期的爭議,但是總體確定為每年的9月28日;在祭祀環節中應有一定規范,可以讓參與者及觀看者能夠有文化心理的認同。1913年曾有這樣兩幅祭孔畫面:一幅是3月1日一群留辮白發老者在孔廟行三跪九叩之禮,另一幅是9月28日教育部總長命部員前往國子監行跪拜禮,到場的三四十人有跪有拜,草草了事。如此祭孔,或迂腐凄涼或滑稽可笑,實屬不當。其次,祭孔活動的進行也應當符合文化美學和社會教育學的原則[4]59-68。祭孔活動不僅關涉孔門族人,它已經成為國人對傳統文化的一種認同儀式。除去官方的釋奠禮之外,民間也有自發組織的祭孔活動。文化的傳承應從青少年開始培養,而傳統的禮儀教化是在潛移默化中對青少年一代起到教育作用,所以在祭孔活動中要考慮到青少年,讓他們參與其中,并把握與時代的契合點,如運用多種媒介讓更多的青少年可以在網絡上觀看釋奠禮的全部過程。另外這樣就更容易把對孔子的追念以及對傳統文化的學習傳承轉為交往記憶的一部分。

4 結束語

祭孔活動源遠流長,從傳統祭祀到現代祭祀再到兩者兼而有之,后人對孔子的回憶也越來越豐富,與此同時,大眾對孔子的回憶與悼念也會更多體現在日常交往的社會行為中。

集體記憶是民族的共同回憶,在祭孔活動之外,還有很多紀念孔子的方式,例如孔子的紀念碑、雕像、畫像、文本記錄,以及逐漸進入課堂的國學經典課程,還有各處孔廟、部分地區相關博物館的文物展覽,甚至有關孔子的舞臺劇和影視作品,也都在表達著國人對至圣先師的敬仰與紀念。人們對孔子的文化記憶有多種形式可以繼承,孔子代表的儒家學派思想也不斷滲透在人們的日常生活中,潛移默化地規范著人們的行為。通過交往記憶,人們能夠在日常活動中默默學習千百年流傳下來的修身養性之美德;通過文化記憶,人們得以通過文本與祭孔活動建立與千百年前禮樂制度的聯系,感受中華文化的博大精深。由此,才能更加真切領悟蘊含在祭孔這一特殊儀式中的深刻內涵,才能鑄造更為完善且有意義的民族文化記憶。