復雜地質條件下壩肩抗滑穩定計算及處理設計

符昌勝,汪 羅,馬富強

(貴州省水利水電勘測設計研究院有限公司,貴陽 550002)

1 工程概況

五嘎沖水庫工程位于貴州省普安縣境內,水庫總庫容9 912×104m3,正常蓄水位1 337 m,工程規模為中型,工程等別為Ⅲ等。水庫樞紐區包括碾壓砼拱壩、壩頂溢洪道、泄洪沖沙底孔、發電及灌溉取水建筑物和電站廠房。碾壓混凝土雙曲拱壩最大壩高108 m,按2級建筑物設計。壩頂長186.43 m,壩頂寬6~6.6 m。拱冠梁底厚26 m,厚高比0.24,為中厚拱壩。

2 壩址地質條件和地質參數

壩址河道狹窄,兩岸陡峭,總體呈U形型深切河谷,河道走向總體呈S形,大壩下游河道約170 m向右轉彎形成右岸山脊地形,左岸山體雄厚,邊坡陡立高差約300 m。壩肩持力層出露地層主要為三迭系中統關嶺組中厚層灰巖。巖層緩傾下游偏左岸,傾向53°,傾角7°~8°。

壩高范圍內兩岸出露兩層軟弱夾層:①軟弱層2位于T2g2-1地層與T2g2-2地層分界處,處于壩高中部位置,厚0.8 m左右,成分為薄層泥灰巖、泥質白云巖及鈣質泥巖。②泥化夾層(NJ1)處于壩高的中下部,為層間泥化夾層,厚25~27 cm,局部達30 cm,沿層面延伸,成分為黃色、黃褐色黏土夾碎石。

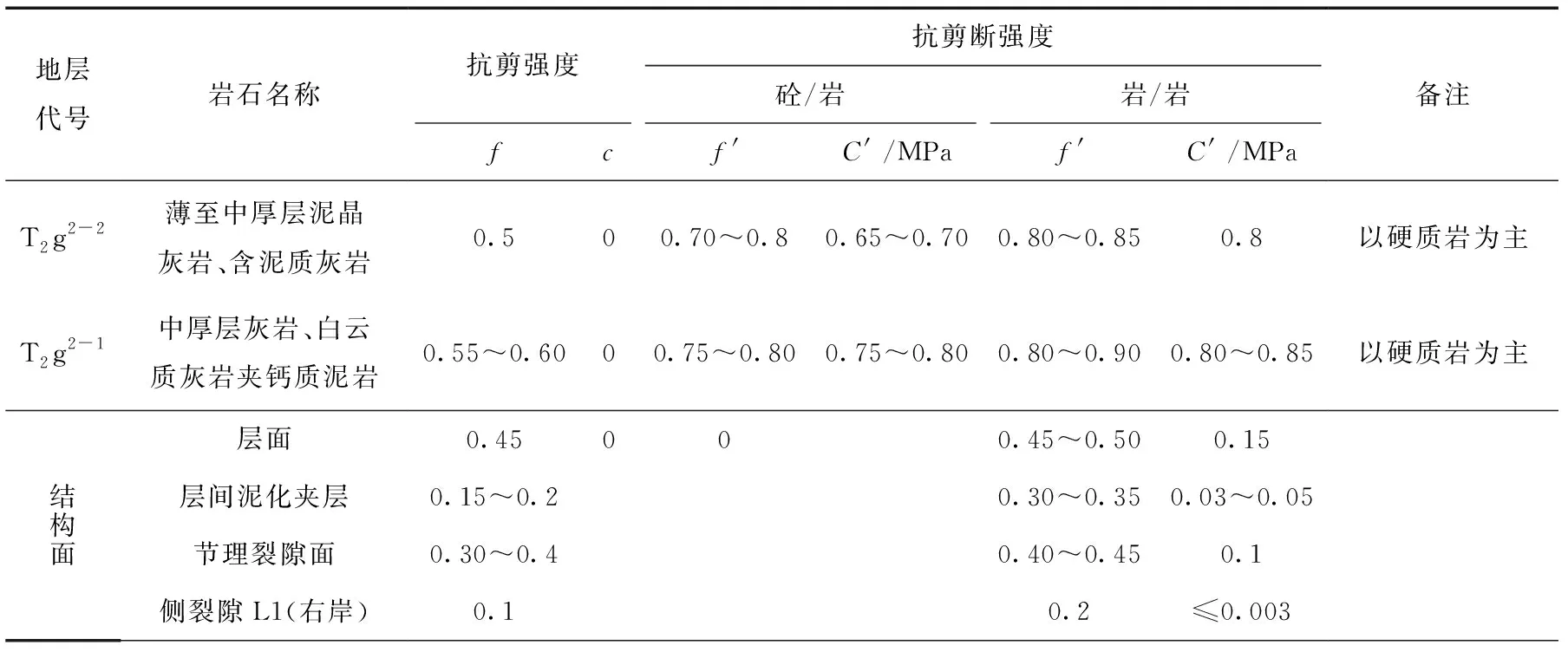

山體平行發育幾組卸荷裂隙,裂隙走向與河道走向夾角35°~40°,其中L1裂隙對大壩穩定影響大。L1為一小型逆斷層,破碎帶寬約5~15 cm,斷距約25 cm,走向N60°E,與拱壩端面近平行,距離右岸壩頂約22 m,傾向SE或直立(傾角85°~90°),可見溶蝕現象,延展性較好。L1裂隙在壩頂高程以上表現為多條裂隙組成的裂隙帶,向下切割逐步收攏為一道裂隙,同時裂隙本身存在一定的傾角,而且在垂向上也呈波浪狀扭曲。壩址物理力學指標建議值見表1。

表1 壩址物理力學指標建議值

3 計算方法及結論[1-2]

3.1 抗滑穩定計算模式選取

右壩肩山體受巖層產狀、連通好的L1、L2裂隙和6組節理裂隙切割,形成如圖1所示的抗滑巖體獨立體。右岸裂隙產狀與壩肩位置關系見圖1。

圖1 右岸裂隙產狀與壩肩位置關系圖

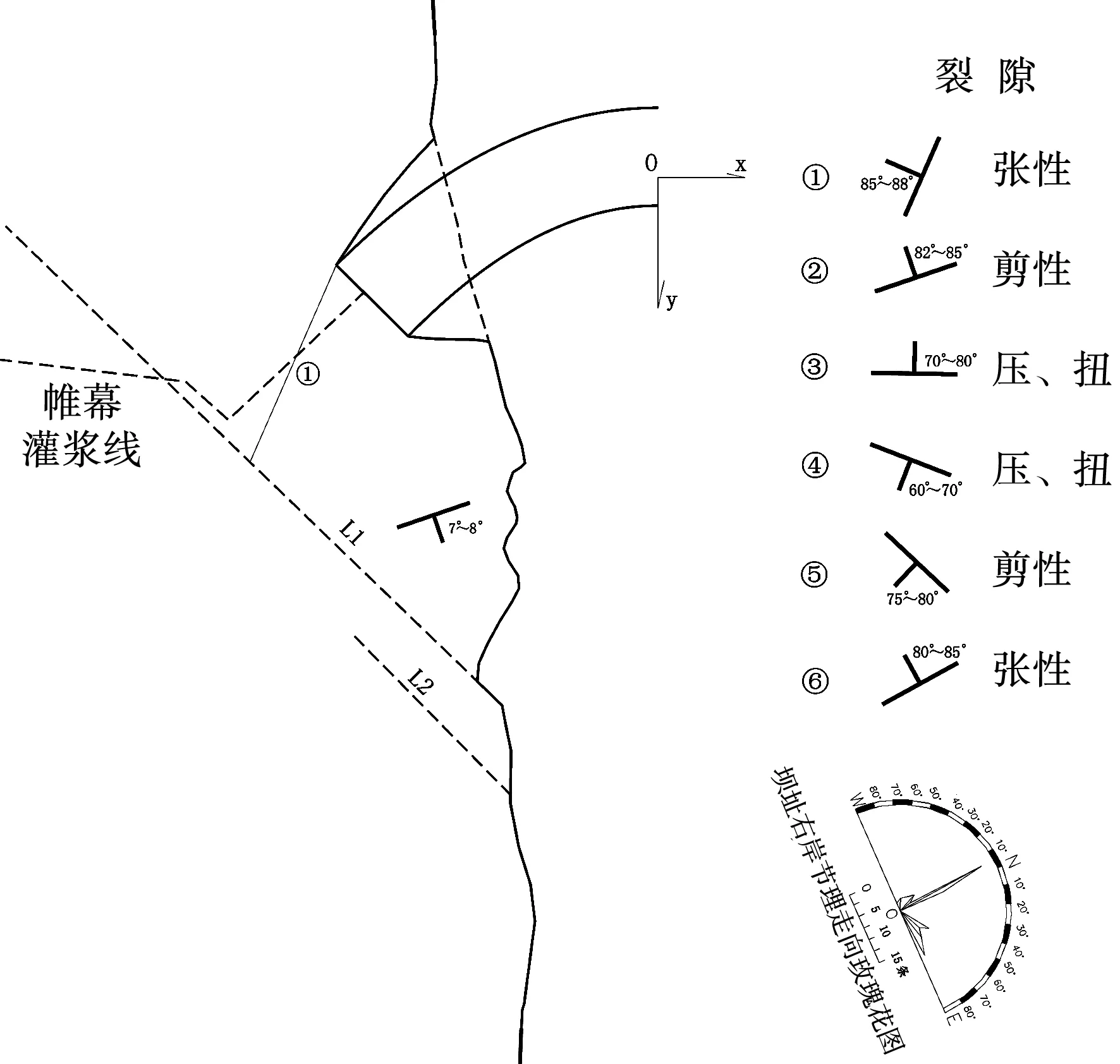

右壩肩拱端不利地質結構面陡立的有:貫通的L1裂隙、巖體發育的裂隙①,緩傾的有位于壩高中間的軟弱層2和中下部的泥化夾層(NJ1)。根據《拱壩壩肩巖體穩定分析》空間穩定分析的分段等Kc值法中“在壩肩巖體中有底部水平結構面及兩個鉛直結構面呈折面滑移的空間穩定分析”,采用等Kc法折線側滑面進行剛體極限平衡分析計算。結合裂隙玫瑰圖分析,裂隙②發育明顯,可作為兩個滑移塊體之間的錯動面,因此形成了由裂隙①和裂隙②切割形成的上游滑移塊Ⅰ、由裂隙②和L1切割形成的下游滑移塊Ⅱ。等Kc滑動模式計算示意圖見圖2。

圖2 等Kc滑動模式計算示意圖

此外,根據初設勘察,右岸山體發育有多條平行卸荷裂隙,L1下游不遠即有L2裂隙,因此假設下游繼續發育規模較小的平行裂隙,上述滑動模式中裂隙①與L1交點按不利滑動面對平行裂隙進行切割。平行卸荷裂隙與裂隙①組合形成的臺階擬合面,與L1夾角按5°~20°取值,壩肩至L1的裂隙①為上游滑面。

3.2 計算假設和計算公式

3.2.1 基本假定

1) 滑移體視為剛體,不考慮其中各部分間的相對位移。

2) 只考慮滑移體上力的平衡,不考慮力矩的平衡,認為后者可由力的分布自行調整滿足,因此在拱端作用的力系中也不考慮彎矩的影響。

3) 忽略拱壩內力重分布的影響,認為拱端作用在巖體上的力系為定值。

4) 達到極限平衡狀態時,滑裂面上的剪力方向將與滑移的方向平行,指向相反,數值達到極限值。

3.2.2 計算公式

壩肩穩定分析采用“剛體極限平衡法”,荷載組合與拱壩應力計算組合一致。1、2級拱壩及高拱壩采用式(1)進行計算:

(1)

式中:K為抗滑穩定安全系數;N為垂直于滑裂面的作用力;T為沿滑裂面的作用力;A為計算滑裂面的面積;f1為抗剪斷摩擦系數;c1為抗剪斷凝聚力。

f1和c1值應按相應于材料的峰值強度(小值平均值)采用。對脆性破壞的材料,采用比例極限;對塑性或脆塑性破壞的材料,采用屈服強度;對已經剪切錯斷過的材料,采用殘余強度。

3.3 荷載計算

拱端力系:采用ADASO程序計算得出的相應各層拱圈在不同荷載組合下的拱端推力作為拱端力系。

抗滑巖體上游面水壓力P2:滲透壓力折減系數取0.35。根據地質建議,裂隙①連通率約為40%,裂隙走向與拱肩推力、剪力合力方向基本一致,蓄水后合力不會導致裂隙連通率有大的變化,同時設計對壩肩進行固結灌漿,并對拱肩明顯的裂隙進行專門的追蹤鉆孔灌漿處理。綜合考慮,上游面水壓力根據裂隙貫通計算,并總體乘以0.5的折減系數。

滑塊Ⅰ底面揚壓力U2:就整個抗滑巖體底部揚壓力分部而言,上游近壩一側局部位于帷幕上游,水頭較高,但壩后即為臨空面,上游L1一側受帷幕和排水幕控制,水頭較低。同時結合滲流場分析,綜合考慮揚壓力僅作用于滑塊Ⅰ,滑塊Ⅱ不考慮揚壓力,滑塊Ⅰ揚壓力水頭為0.35倍水頭差,水頭不漸變。

滑塊Ⅰ巖體自重W2:巖體自重采用各高程平切面積計算,計算公式采用臺體體積公式,巖體容重取2.7 t/m3。平切面積含強風化巖體,層面抗滑計算時不考慮強風化巖體。

滑塊Ⅱ側面水壓力P3:采用各高程平切面計算側滑面水壓力,側滑面上游端水頭為相應高程與水位高差的0.35倍,下游端為零。

滑塊Ⅱ底面揚壓力U3:結合滲流場分析,綜合考慮揚壓力僅作用于滑塊Ⅰ,U3=0。

滑塊Ⅱ巖體自重W3:巖體自重采用各高程平切面積計算,計算公式采用臺體體積公式,巖體容重取2.7 t/m3。平切面積含強風化巖體,層面抗滑計算時不考慮強風化巖體。

兩滑塊之間推力Q及推力角φ:兩滑塊之間推力為試算值,輸入Q值使得滑塊Ⅰ抗滑穩定滿足規范要求。推力角φ為錯動面上正應力和剪應力的合力角,φ取值需滿足兩個條件:Q力沿合力角分解后與其他荷載共同作用使得裂隙①面無拉應力;錯動面可提供的抗剪斷力除Q力沿錯動面形成的剪力大于抗滑安全系數(錯動面抗剪斷面積取實際面積扣除強風化后取80%)。

荷載分解:底滑面巖層傾下游偏左岸,傾角7.5°。滑塊Ⅰ計算時,考慮拱端豎向力W1和巖體自重W2沿層面向下游切向分力,分力分解方向同P1,巖層傾角按垂直裂隙①面的視傾角計算。滑塊Ⅱ計算時,考慮拱端豎向力W3沿層面向下游切向分力,巖層傾角按沿L1走向的視傾角計算。

3.4 雙側滑面壩肩穩定計算

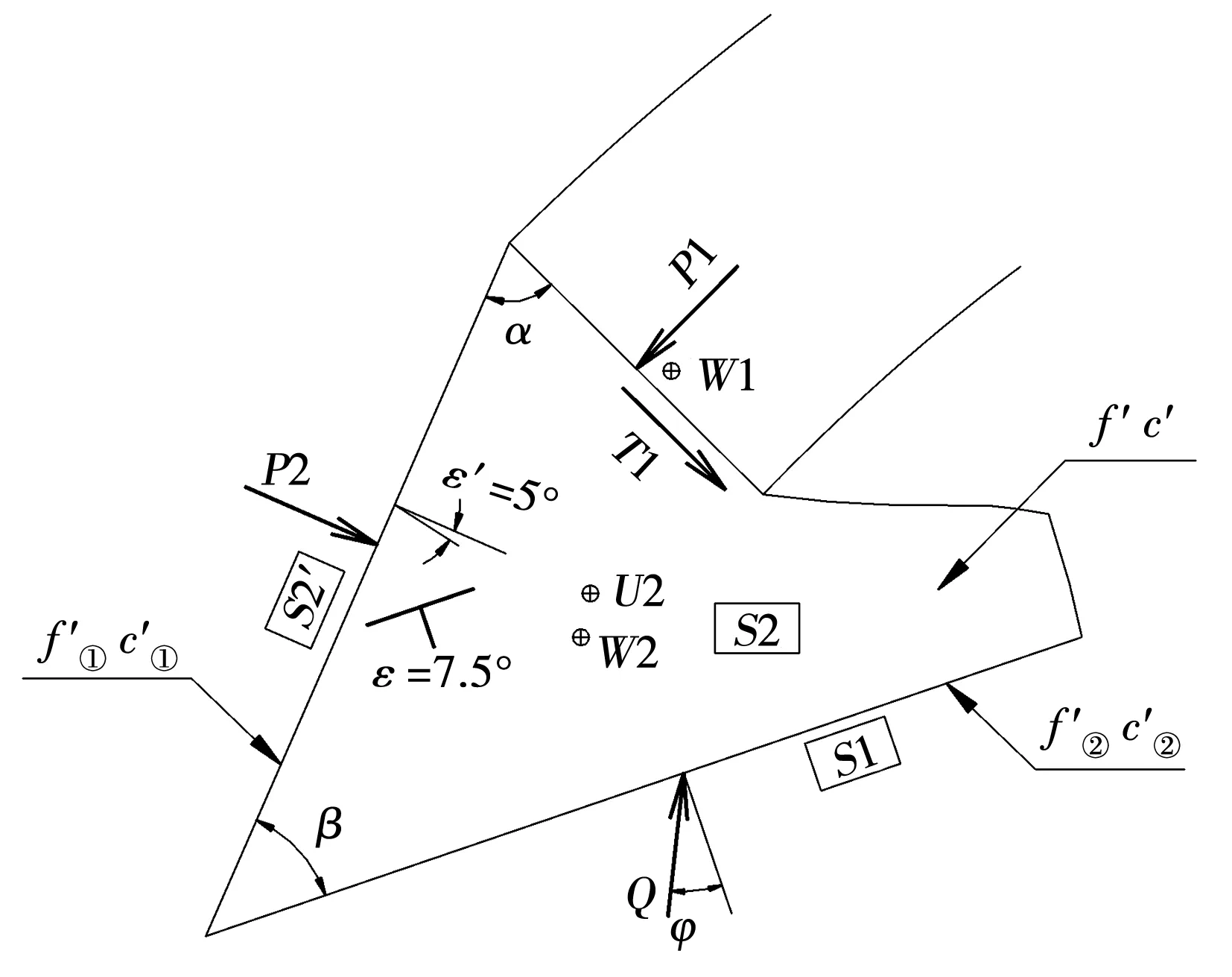

對滑塊Ⅰ進行抗滑穩定計算,計算簡圖見圖3。

注:ε:為巖層真傾角;ε′:巖層視傾角;S1:錯動面面積;S2:底面面積;S2′:側面面積。圖3 滑塊Ⅰ計算簡圖

對于滑塊Ⅰ安全系數采用式(2)進行計算:

(2)

同時對錯動面采用式(3)進行抗剪強度復核:

(3)

式中:f②′、c②′為裂隙②面裂隙與巖體抗剪斷參數的加權值;f′、c′為巖層層面與處理措施抗剪斷參數的加權值;S1考慮扣除強風化層,乘以面積系數0.8。

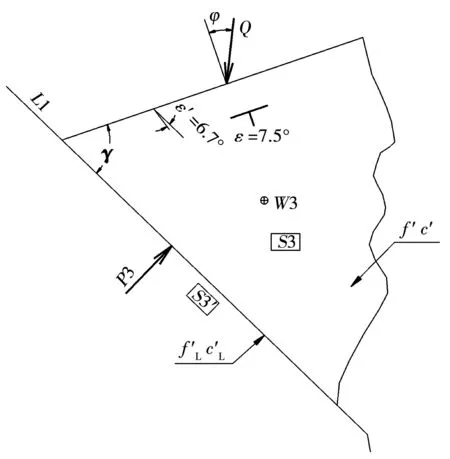

對滑塊Ⅱ進行抗滑穩定計算,計算簡圖見圖4。

對于滑塊Ⅱ采用式(4)進行安全系數:

注:ε:巖層真傾角;ε′:巖層視傾角;S3:底面面積;S3′:側面面積。圖4 滑塊Ⅱ計算簡圖

(4)

計算時,輸入Q值和φ值試算,使得滑塊Ⅰ抗滑安全系數和錯動面抗剪斷滿足規范要求。將Q值和φ值列入滑塊Ⅱ計算抗滑安全系數,若不滿足規范要求,則計算需補充的抗滑力。

3.5 計算結果

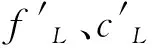

L1面未處理,底滑面采用層面參數,不同工況穩定計算需補充抗滑力見表2。

表2 不同工況穩定計算需補充抗滑力表

由表2可見,死水位水荷載小、校核洪水工況規范要求安全系數低,因此壩肩抗滑不利工況為正常蓄水位,尤其是溫升工況。

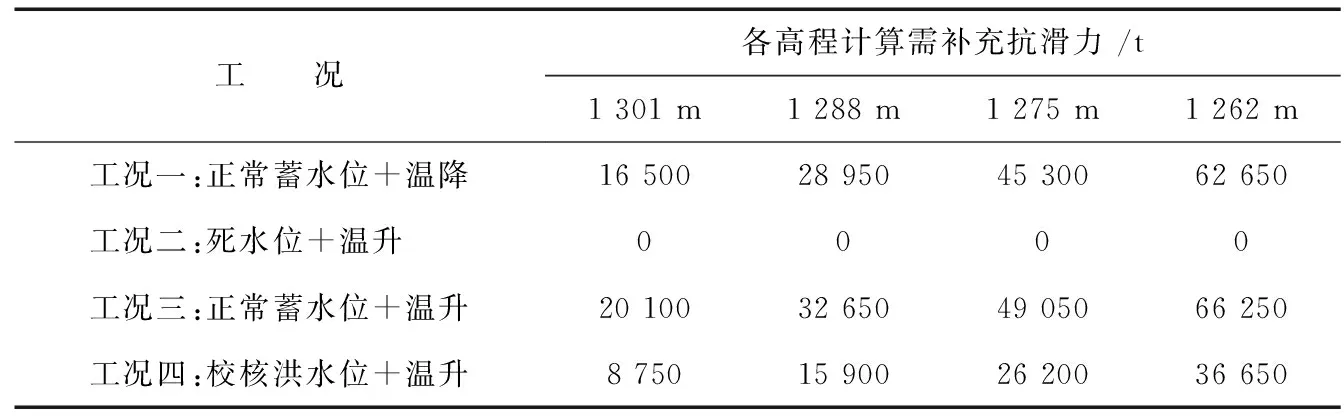

L1面處理后,底滑面采用層面參數,工況一、工況三穩定計算需補充抗滑力見表3。

表3 工況一、工況三穩定計算需補充抗滑力表(一)

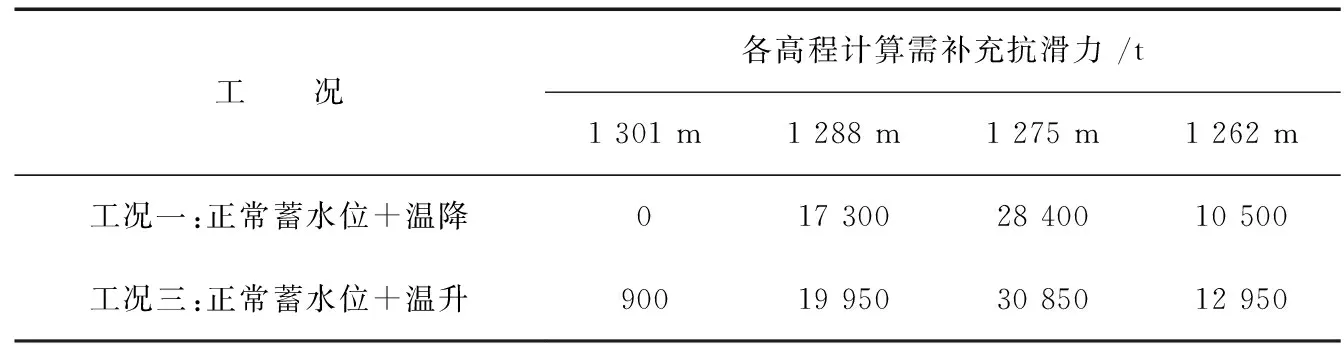

L1面處理后,1 288和1 275 m高程采用軟弱層參數,其余采用層面參數,工況一、工況三穩定計算需補充抗滑力見表4。

表4 工況一、工況三穩定計算需補充抗滑力表(二)

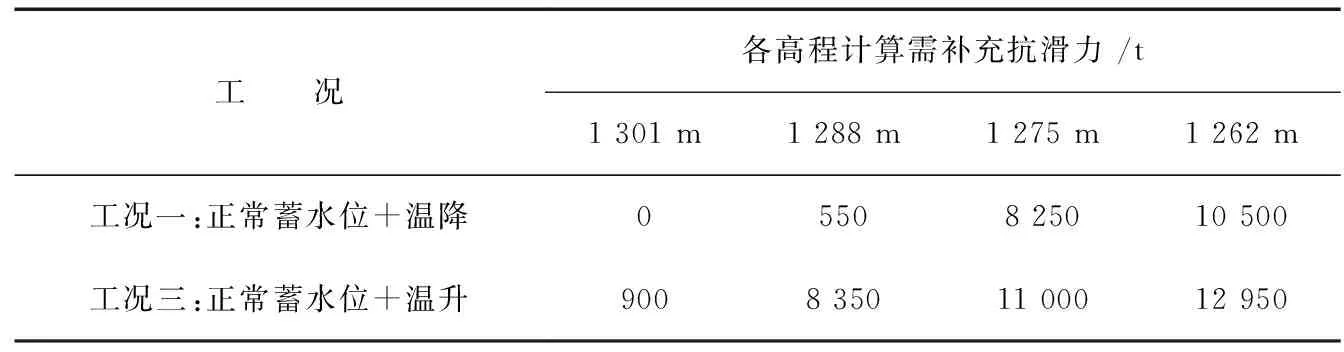

L1面處理后,1 288和1 275 m高程采用抗剪平洞處理后加權參數,其余采用層面參數,工況一、工況三穩定計算需補充抗滑力見表5。

表5 工況一、工況三穩定計算需補充抗滑力表(三)

通過計算可見,右岸壩肩整體穩定需通過L1處理和預應力錨索提供6.63×104t抗滑力,其中L1處理提供5.33×104t抗滑力,預應力錨索提供1.3×104t抗滑力。對于軟弱夾層,1 275 m高程需通過抗剪平洞提供2.47×104t抗滑力,1 288 m高程需通過抗剪平洞提供1.93×104t抗滑力。

4 加固處理措施[3-4]

4.1 L1裂隙處理

L1處理對拱壩右壩肩抗滑穩定安全至關重要,同時也是壩肩壓縮變形控制的基礎。設計考慮對L1裂隙面進行置換處理,處理措施有兩個:①采用豎井+平洞沿裂隙面開挖,然后采用鋼筋混凝土充填開挖斷面,并對開挖斷面附近巖體進行固結灌漿;②以豎井和平洞作為施工通道,對豎井、平洞周邊裂隙進行高壓水沖洗,并采用C30一級配自密實混凝土回填。

4.2 緩傾軟弱層處理

根據抗滑穩定計算,需對軟弱層處理,設計采用抗剪平洞進行面積置換。抗剪平洞寬4 m,高4.5 m,為城門洞型,沿軟弱層出露追蹤開挖,使得軟弱層位于洞身高度一半位置,平面布置結合前期勘探平洞進行布置,平洞開挖均位于弱風化巖體內。平洞開挖完成后,需對洞周巖體進行固結灌漿。

4.3 壩肩預應力錨索設計

結合右岸山體地形、地質和施工條件,錨索布置自下而上取3層分布。上層錨索布置高程1 320和1 318 m,共布置25束;中層錨索布置高程1 300、1 298和1 296 m,共布置45束;下層錨索布置高程1 281、1 279和1 277 m,共布置60束。

4.4 壩肩山體排水設計

根據抗滑穩定計算分析,壩肩山體滲水對穩定影響較大,因此需對右岸抗滑山體采取系統截水和排水措施。主要有:①兩層帷幕灌漿平洞進行壩肩帷幕灌漿,同時下層灌漿平洞下游側設排水幕;②利用勘探平硐穿過L1部分作為排水洞,對L1靠山一側進行排水;③抗滑巖體臨河一側設置排水孔;④兩層施工平洞臨近L1部分不襯砌,作為平行L1的其他裂隙排水通道;⑤對抗滑山體頂部地表進行截水覆蓋,地表裂隙進行封堵。

4.5 下游山體護腳處理

壩肩右岸山體巖層傾下游偏左岸,地形陡峭,局部有倒懸,卸荷裂隙發育,巖體完整性較差。護腳采用C25鋼筋混凝土護腳,沿消力池護坦右側向下游布置,長64 m。

5 結 語

五嘎沖拱壩右壩肩地質條件復雜,受其中L1裂隙、軟弱層2和NJ1的影響,壩肩穩定計算成果不滿足規范要求。設計采用L1裂隙和軟弱層置換、預應力錨索和護腳加固、減少山體滲水等綜合措施進行處理,保證了大壩的抗滑安全,也能為同類工程提供借鑒與參考。