喉罩全麻聯合腹橫神經阻滯用于小兒腹腔鏡疝氣手術的麻醉效果與安全性分析

何依紅,楊慶耿,劉煌,周玉靜

惠州市第一婦幼保健院麻醉科,廣東惠州 516001

小兒疝氣指的是腹股溝處的鞘狀突出關閉不全,致使鞘狀突內進入腹腔的內容物,疝氣形成,患兒會有便秘、腹痛、腹脹等表現,在小兒外科屬常見病癥的一種,會對患兒的生長和發育產生影響,重者可引發死亡[1]。 臨床現階段主要以腹腔鏡手術對該癥展開治療, 因其療效顯著,創傷小,且術后恢復快等特點,但因多種因素作用,如患兒躁動、生理特殊的結構等,要求手術麻醉具備較強的要求。 既往氣管插管全麻極易損傷呼吸道,且蘇醒時間較長,術后極易出現各類并發癥,因而麻醉效果不甚理想[2]。 聯合LMA、腹橫神經阻滯展開麻醉可將上述不足有效彌補,發揮麻醉鎮痛、肌松完全、誘導快、蘇醒快等作用,應用價值較高[3]。 為明確該聯合麻醉實際的價值, 該文將其給予該院2018 年11 月—2019 年11 月間行腹腔鏡手術的疝氣患兒50 例,分析其應用效果,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

在該院就診的疝氣患兒中隨機選取50 例,以麻醉方法不同均衡分為兩組,每組25 例,其中對照組男16例,女 9 例;年齡 1~6 歲,平均(2.84±1.16)歲;體質量 6~20 kg,平均(13.11±3.15)kg。 觀察組男 17 例,女 8 例;年齡 1~7 歲,平均(2.32±1.13)歲;體質量 6~20 kg,平均(13.87±3.34)kg。 組間一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。 該院倫理委員會審核批準了該次研究。50 例入選患兒家屬均知曉該次研究,同意加入,并簽署了同意書。

納入標準:50 例入選患兒均與診斷疝氣相關標準符合并確診;具備完整、真實的病歷;與手術指征符合者[4]。

排除標準:藥物過敏者;氣管梗阻者;惡性腫瘤者;張口障礙者;精神疾病者;心肝腎存在嚴重不全者;患遺傳性或先天性疾病者[5]。

1.2 方法

50 例患兒均接受腹腔鏡下的疝囊高位結扎術,手術開始前8 h 需禁食。

將全麻誘導氣管插管后靜吸復合麻醉給予對照組,首先完成靜脈通道的創建,取0.3 μg/kg 舒芬太尼[國藥準字 H20054171,規格:1 mL:50 μg(以舒芬太尼計)],0.15 mg/kg 苯磺順阿曲庫銨 (國藥準字H20060927,規格:5 mg/瓶),2.5 mg/kg 丙泊酚 (國藥準字 H20123138,規格:20 mL∶0.2 g),開始誘導麻醉,將氣管插管置入,與麻醉機連接開始機械通氣治療, 取2.0%~3.0%七氟烷(國藥準字 H20173007,規格:250 mL),持續性吸入。

觀察組麻醉時選擇聯合LMA 通氣、 腹橫神經阻滯,保持左側臥位,將常規消毒鋪巾完成后,取6 號注射針頭,垂直進針骶裂孔中心,在抵達骶管腔后,需反復回抽, 待確認無血液和腦脊液后, 取1 mL/kg、0.2%羅哌卡因(進口藥品注冊證號H20140763,規格:100 mg/10 mL),七氟烷持續性吸入直至麻醉效果達到后,將喉罩置入,并連接麻醉機開始機械通氣相關治療。

1.3 觀察指標

①對比組間總有效率。 術后,患兒無疼痛感,生命體征平穩,即為顯效;患兒疼痛較為輕微,生命體征波動較為輕微,即為有效;患兒疼痛較為明顯,生命體征波動較為明顯,即為無效[6]。 總有效率=顯效率+有效率。

②觀察并記錄組間不同時間段患者血氧飽和度(SpO2)、平均動脈壓(MAP)、心率(HR)水平。

③記錄并對比組間術后鎮痛評分(CHIPPS)評分及蘇醒時間,以嬰幼兒術后鎮痛(CHIPPS)評分評價術后鎮痛的效果,主要從5 個方面展開,包括躁動不安、下肢姿勢、軀干姿勢、面部表情、哭聲,每項最低分0 分,最高分2 分,10 分滿分,無疼痛即為0 分,劇烈疼痛即為 10 分[7-8]。

④記錄并對比組間發生并發癥的情況包括喉痙攣、咽部水腫、低SpO2、聲嘶、惡心等。

1.4 統計方法

采用SPSS 23.0 統計學軟件處理數據,計量資料以()表示,組間差異比較采用t檢驗;計數資料以頻數和百分率(%)表示,組間差異比較采用 χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組麻醉效果對比

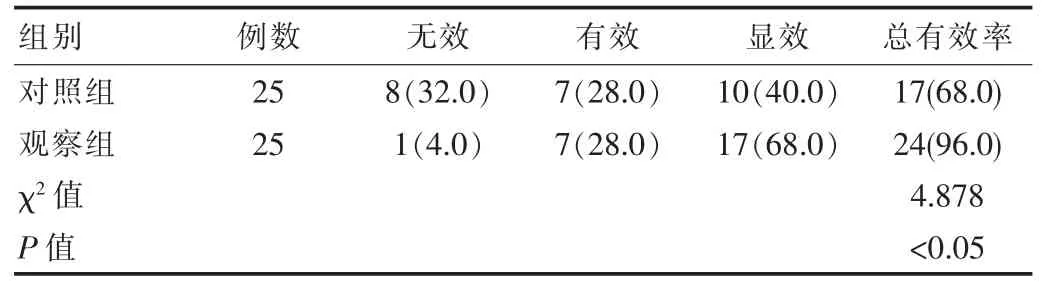

組間麻醉效果對比,觀察組較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),見表 1。

表1 兩組患兒麻醉效果對比[n(%)]

2.2 兩組 SpO2、 MAP、HR 對比

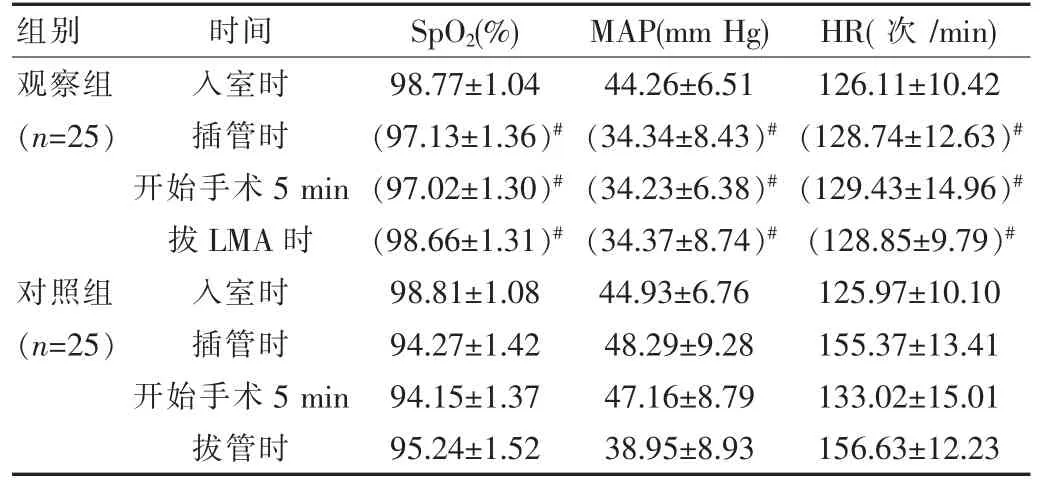

麻醉后不同時間段, 觀察組SpO2較對照組高,MAP、HR 值較對照組低,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患兒不同時間段 SpO2、 MAP、HR 對比()

表2 兩組患兒不同時間段 SpO2、 MAP、HR 對比()

注:#與同時段對照組對比,P<0.05

組別 時間SpO2(%)MAP(mm Hg) HR( 次/min)觀察組(n=25)對照組(n=25)入室時插管時開始手術5 min拔LMA 時入室時插管時開始手術5 min拔管時98.77±1.04(97.13±1.36)#(97.02±1.30)#(98.66±1.31)#98.81±1.08 94.27±1.42 94.15±1.37 95.24±1.52 44.26±6.51(34.34±8.43)#(34.23±6.38)#(34.37±8.74)#44.93±6.76 48.29±9.28 47.16±8.79 38.95±8.93 126.11±10.42(128.74±12.63)#(129.43±14.96)#(128.85±9.79)#125.97±10.10 155.37±13.41 133.02±15.01 156.63±12.23

2.3 兩組CHIPPS 評分、蘇醒時間對比

組間術后 1 h、2 h、3 hCHIPPS 評分、 蘇醒時間對比,觀察組均較對照組佳,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患兒鎮痛評分、蘇醒時間對比()

表3 兩組患兒鎮痛評分、蘇醒時間對比()

組別 術后1 h 鎮痛(分)術后2 h 鎮痛(分)術后3 h 鎮痛(分)蘇醒時間(min)觀察組(n=25)對照組(n=25)t 值P 值0.52±0.25 0.73±0.19 3.344<0.05 0.67±0.26 0.88±0.21 3.142<0.05 0.94±0.49 1.31±0.32 3.161<0.05 8.4±3.9 12.4±4.9 3.194<0.05

2.4 兩組術后并發癥對比

組間術后發生并發癥發生率對比, 觀察組較對照組低,差異有統計學意義(P<0.05),見表 4。

表4 兩組患兒術后并發癥分析[n(%)]

3 討論

在兒科,疝氣屬常見病癥的一種,存在較高的發病率,患兒中男性較女性多。 該癥會有營養吸收不良、腹痛、腹脹等表現,有效的治療若延誤,極易出現各類并發癥,如腸壞死、疝氣嵌頓等,重者可引發死亡。 因腹腔鏡手術各方面的優勢,如微創、痛感輕、出血少等[9-11]。臨床常以腹腔鏡下的疝囊高危結扎術對小兒疝氣展開治療,但因患兒呼吸較為特殊的結構、年齡較小,術后極易出現躁動等情況,且術后需較長的時間方可蘇醒,手術操作的難度加大,要求麻醉具備較高的可控性,麻醉應準確掌握藥物劑量、麻醉深度等[12-14]。

小兒耐受麻醉的能力較差,因而麻醉風險較大,提高小兒麻醉安全性為臨床麻醉首要的任務, 在小兒麻醉中極易出現各類并發癥,程度各異,小兒麻醉期間引發麻醉并發癥主要的原因在于呼吸系統因素, 因小兒喉腔的面積相對較小,咽部黏膜存在輕度的水腫,極易出現喉梗阻嚴重癥狀,在將麻醉以外其他因素排除后,與麻醉因素相關性較為直接的是氣管內麻醉后引發的喉梗阻,氣管內麻醉完成后,拔管后即刻,小兒極易出現吸氣性的呼吸困難,程度不等,降低SPO2值,此刻檢查喉鏡可見黏膜水腫,咽部充血,部分情況下,懸雍垂黏膜也可見水腫明顯,患兒蘇醒時因淺麻醉下,導管機械性刺激咽部,或粗糙的拔管動作,極易出現支氣管痙攣和喉痙攣。

LMA 屬麻醉新型用具的一種, 介于面罩和氣管插管間, 可使患兒氣道呼吸得以維持, 其存在簡單的操作,成功置入的概率較高,可有效預防損傷氣管黏膜和咽喉,其影響血流動力學的程度較小,可引發較弱的免疫應激反應[15]。喉腔是指以喉壁圍成,借助喉軟骨、纖維膜、韌帶連接,屬管形腔的一種,其構成包括喉黏膜、喉肌,十分敏感,一旦遭受外來刺激可引發水腫,加大拔管后發生通氣困難的程度,同時使心血管刺激加大,增加了麻醉的使用劑量,術后患者蘇醒的時間延長,對患兒預后的恢復十分不利[16]。而LMA 通氣可與氣管、聲帶不發生接觸,蘇醒時,患兒的配合度與氣管插管傳統方式相比明顯更高,該手段僅需較小的麻醉劑量,引發的不良反應較少,存在較高的安全性[17]。 小兒具備穩定的骶管解剖結構, 較少的變異情況, 成功穿刺的概率較高,極易擴散,可使兒茶酚胺釋放顯著降低,可阻滯交感-腎上腺髓質傳出的沖動,手術免疫的應激反應可有效減輕,術中操作可引發較輕的牽拉反應,肌松、鎮痛可發揮良好的效果,便于手術的開展,因此得到兒科手術廣泛的應用。

該次結果可見,組間麻醉效果對比,觀察組較對照組高, 麻醉后不同時間點, 觀察組MAP、HR 較對照組低, 而SpO2較對照組高, 術后不同時間段CHIPPS 評分、 蘇醒時間均優于對照組, 且發生并發癥的概率對比,觀察組(4.0%)也較對照組(32.0%)低,表明聯合LMA 全麻、腹橫神經阻滯取得了顯著的效果。

根據汪保玲等[18]研究顯示,其文中小兒疝氣行腹腔鏡手術選擇聯合LMA 全麻、 腹橫神經阻滯后實施麻醉,其發生并發癥的概率達6.25%,與該文數據基本相符,證實該文的可靠性。

綜上所述, 小兒疝氣患兒治療選擇腹腔鏡手術時行LMA 全麻、腹橫神經阻滯麻醉,療效確切,可使穩定患兒的呼吸循環,縮短蘇醒的時間,藥物劑量較小,鎮痛作用較高,且存在較高的安全性。