注水開發油藏穩油控水技術研究

摘要:受地質體認識不清、油水關系復雜以及儲層非均質性嚴重等因素影響,L區塊存在注采系統完善程度低、水淹嚴重以及剩余油分布復雜等問題,為此展穩油控水技術研究,在地質體重新認識基礎上,明確剩余油分布規律,指導注采系統優化調整,取得較好效果。

主題詞:注水開發 穩油控水 技術研究

1.概況

L區塊油藏類型為層狀邊底水巖性—構造油氣藏,主要開發目的層為下第三系東營組三段,儲層呈現中孔、中高滲特征,平均孔隙度為22.2%,滲透率為225×10-3μm2,采用注水開發,油井150口,注水井45口,日注水量2400噸,日產液2584噸,日產油225噸,綜合含水91.3%,采出程度24.2%,可采儲量采出程度91.5%。

2.開發中存在的問題

經過多年注水開發,L區塊已進入“雙高”階段,綜合含水90%以上油井130口,井數占比86.7%,穩油控水難度大,開發中存在問題主要有三方面:

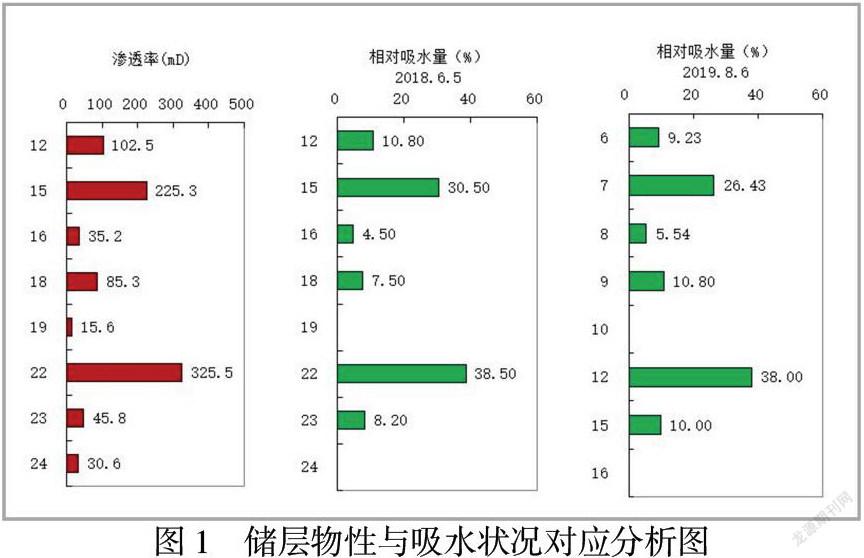

一是注采系統完善程度低,水驅油效果差,主要原因為地質特征復雜,次級斷層發育,區塊破碎,平面上難以形成規則面積注采井網,縱向上儲層連通關系認識不清,砂體尖滅現象嚴重,注采對應關系識別難度大,且局部區域存在有注無采、有采無注現象。二是注入水方向強,水竄現象嚴重。平面上注入水沿儲層物性和連通性好的水下分流河道水竄,而處于水下分流河道間、河口壩等微相上油井注水受效狀況差;縱向上儲層非均質性強,各小層吸水嚴重不均(圖1),高滲層強吸水,對應層位油井水竄嚴重。三是在注入水水竄、邊底水侵入共同作用下,地下油水關系復雜,剩余油分布規律認識不清。

3.治理對策研究

3.1深化地質特征研究,重新認識地質體

開展地層對比,進一步細分砂巖組

以錄測井資料為基礎,結合生產動態特征分析,在標志層指導下,根據沉積旋回性及巖性特征,按照“點-線-面”順序開展井間地層對比及小層劃分,將東營組三段劃分為4個砂巖組16個小層,明確各砂巖組及小層分層數據、缺失層位、斷點位置等,為構造精細解釋奠定基礎。

(2)井震結合,落實構造形態

綜合運用VSP測井、人工合成地震記錄等資料,指導三維地震層位標定,落實主力砂巖組地震反射特征,通過拾取、對比及跟蹤同向軸變化(交叉、疊合等)情況,落實斷層位置,再與分層中斷點數據相匹配,最終確定斷層發育狀況,實現構造精細解釋。

(3)追蹤地震屬性變化,落實砂體展步特征

一般來說,振幅屬性強,砂體厚度大,反之則弱,以此為原則,分析地震振幅屬性變化情況,能清楚落實砂體展步特征,明確砂體尖滅線位置,為開發調整及井位部署奠定基礎。

3.2 剖析地下流體運移規律,刻畫剩余油分布狀況

(1)邊底水侵入分析

在地質體落實基礎上,根據油井生產情況,結合水侵方向性、時間性以及射孔井段位置等,分析邊水侵入位置以及底水錐進高度,確定剩余油分布狀況。

(2)注入水波及狀況

根據注水井組動態反應特征,結合動態監測資料分析,開展注水開發效果評價,分析水線波及范圍,明確注采井間剩余油“甜點”區。

(3)剩余油分布特征

通過上述分析,平面上剩余油分布主要在注采井網欠完善區、局部構造高點處、非力主沉積微相區以及斷層或砂體尖滅線附近,縱向剩余油主要集中在低滲透弱吸水層、厚層段頂部及底水錐間帶附近。

3.3注采系統優化調整,提高水驅油效率

(1)重構注采井網,提高水驅儲量控制程度

依據重新地質認識取得成果,立足原有井網,優化注采井別,提高水驅控制儲量,實施油井轉注10口,老井側鉆8井次,完善注采井網,日增注水量300方,新增水驅控制儲量80萬噸;實施調補層12井次,完善注采對應關系,新增見效油井16口,累增油0.88萬噸。

(2)建立細分注水標準,指導注水井段調整

以吸水厚度比例達到90%為標準,建立細分注水標準,即注水層段內小層數小于6個、層段厚度小于12m、滲透率變異系數小于0.5,指導細分注水12井次,控制強吸水層20個,新增吸水層30個,增加水驅動用儲量20.5萬噸,新增10口見效井,累增油0.55萬噸。

(3)優化注水方式,控制含水上升速度

根據剩余油分布規律,對注水方式進行優化調整,一是對構造低部位油井轉注,抑制底水錐進速度;二是采用周期注水和異步注采方式,控制水竄井組含水上升速度;三是開展測井解釋二次評價,新增油層和差油層40個,射孔補層28個,完善注采對應關系,調整平面水線波及狀況,提高水驅油效率。

4.總體效果

在上述技術對策指導下,L區塊注水開發效果得到改善,日產油量由調整前245噸上升至356噸,年含水上升率控制在0.5%以內,新增水驅控制儲量80萬噸,新增水驅動用儲量45萬噸,利用甲型水驅特征曲線及童氏圖版預測水驅采收率32.0%,高出標定采收率5.5%,2020年區塊綜合遞減率、自然遞減率分別為8.8%、12.3%,達到近年來最低水平,穩油控水效果顯著,低油價下實現降本增效目的。

5.結論

(1)L區塊存在注采系統欠完善、水竄嚴重以及剩余油分布規律認識不清等問題。

(2)開展穩油控水技術研究,即在地質體重新認識基礎上,明確剩余油分布規律,指導注采系統優化調整,取得較好效果。

(3)本文在注水開發后期穩油控水方面取得成果及認識,可為其它油藏提供借鑒經驗。

參考文獻:

[1]張偉杰,蘇海.寨子河油田長8儲層注水開發效果分析[J].石化技術.2017(07).

[2]張伽茵.曙51塊優化層系注水開發效果研究[J].化工管理.2017(31).

作者簡介:

張潤奎,男,1971年7月出生于山東蓬萊,漢族,工程師,2004年畢業于大慶石油學院,現于金海采油廠采油作業三區從事作業區管理工作。