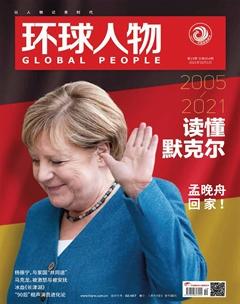

默克爾的性格密碼

崔雋

講述安格拉·默克爾的故事并不是一件容易的事。

她像一座沉靜的雕塑,很少談論自己,很少剖析內心。人們經常看到的是審慎、冷靜、克制、理性至上,這些是她執掌德國16年里所呈現的特質。但塑造和雕琢她的又是那么復雜的過程:東德的生活經驗、物理學家的邏輯訓練、牧師女兒的共情柔韌、德意志民族的保守血液……最終共冶一爐,自成一格。

在公共生活和私人世界之間,默克爾劃了一條明晰的界線。從她在上世紀90年代初入政壇起,人們就感到好奇和困惑:真實的默克爾到底是什么樣子?如今,30多年過去了,告別的時刻即將來臨,關注過默克爾的不少學者、記者、普通人產生了某種相似的感受:政治家總是有多張面孔,但默克爾所展現的這一面,也許是一種忠于做自己的結果,也許比想象中更真實。

“沉默,對我來說是很美的東西”

“merkeln”,是德國人為默克爾發明的一個動詞,意思是,什么也不說,什么也不做,什么態度也不發表,以此來概括默克爾的政治風格和為人性情。在中國,有人將此譯作“默言默行”。

“默言默行”傳遞出一種穩定的信號,這是二戰結束以來許多德國人一直渴望的東西。她的金棕色短發沒怎么變過。她的衣著總是彩色正裝配黑色西褲。她的雙手五指常常相對,在身前擺出一個“默克爾菱形”。她經常獨自一人在柏林的超市購物,每個假期也都會去意大利南蒂羅爾同一個地方遠足。

她崇尚沉默的美德:“沉默,對我來說是很美的東西。”“在我們的社會,大家太不愿意保持沉默。”默克爾曾在電視節目中這樣說:“作為一個社會,我們太過喧嘩了。”

漸漸地,民眾與總理形成了一種默契,施政可以少說話。2006年,時任社民黨主席普拉策克曾在一份研究報告中告訴默克爾,德國民眾并不喜歡聽取對于政策的過多論證,從此她很少談論類似的細節,也不輕易做出承諾。2013年,她和當時的主要競爭對手、德國前財長施泰因布呂克進行電視辯論時,只用一句話告訴選民為什么選她:“你們了解我。”簡潔得不能更簡潔。

連生氣也是沉默的。總理府的人清楚,當默克爾安靜下來,就危險了。若她越來越安靜,就意味著她快要爆炸,而表達怒氣的方式是冷淡。一次會議中,默克爾對一些數字和事實不甚了解,于是詢問一名官員,官員不著邊際的回答讓默克爾很不滿意。“真是一番了不起的評論。”默克爾發出了嘲笑。會議結束后,她冷靜地“安撫”一臉死灰的對方:“你回答得沒錯,只是對我毫無幫助。”

默克爾經常獨自一人在柏林的超市購物。

基民盟競選海報上的“默克爾菱形”。

公開演講和抒情是默克爾的弱項,她發表講話時氣氛總是沉悶的。她警惕那些滔滔不絕的天才演說家。當還是美國參議員的奧巴馬訪問柏林并熱情洋溢地發表演講時,她告訴幕僚:“我想看看他能否付諸行動。”

她當然不是機器人。她喜歡瓦格納,會和丈夫紹爾進入熄燈的歌劇廳悄悄坐下,欣賞悲愴的旋律。她是德國足球隊更衣室的常客,在看臺上她可以高舉雙臂激動大吼。她對幽默的要求很高,是冷幽默高手,也曾因為戳到笑點的小事而開懷大笑……但類似的細節不會出現在當時的報道里,她的規矩是不公開、不記錄,向大眾保持緘默。

在個人世界里,遇到重要轉折點,作出重大的決定,默克爾通常也是不聲不響。比如1989年11月9日,柏林墻開放那一天。那一年默克爾35歲,是一位生活在東柏林的物理學家。她看到了新聞,但沒有立即跟隨狂喜的人潮擁向柏林墻,而是平靜地去了桑拿房,這是她每周四的慣例。洗完桑拿,她步行前往離自己最近的檢查站,決定去西柏林看看。她隨著人群隨意游蕩,在一戶人家喝了幾杯啤酒,然后就回家了,理由是第二天還要上班。

后來,很多人嘲笑了默克爾在那一晚的表現,批評她缺乏熱情。但默克爾式的熱情從不會如此表面。一個月后,這位年輕的東德女性直接走進了“民主覺醒”黨的辦公室,坐在那里開始打字,不久就成為該黨的新聞發言人,開啟了她的第二人生。

從科學家到政治人,默克爾的表現如同換了一份普通的工作。至今沒有人知道她是如何反復考量、如何做出決定的。而這樣安靜、謹慎的思考和決策方式,是默克爾從小在東德學到的東西。《法蘭克福匯報》的記者卡爾·費爾德邁耶曾說:“民主德國(東德)以一種強大的方式塑造了默克爾,這是在聯邦德國(西德)長大的任何人都無法想象的。”

穿牛仔褲的東德女孩

默克爾的父親霍斯特·卡斯訥是一名基督教牧師,1954年,在默克爾出生的幾周后,他遵從漢堡大主教的安排,帶著家人搬到了缺少牧師的柏林北部勃蘭登堡州的滕普林小城。默克爾就在那里長大。

“我有一個美好的童年。”默克爾曾經解釋過一點,“西方常常忽視的是,民主德國的生活也不全是政治。”

這個結論在她很小的時候就得出了,她的頭腦里裝著一把標尺,用來觀察和比較。“每年表姊妹和姨媽來到東德時,我總是利用這種機會比較西部的孩子是否比東部的孩子更幸福。他們有的東西可能我沒有,但我們有大片的森林和湖泊。我經常對自己說:你不是也挺好的嗎。”默克爾曾在采訪中說。