妙取筌蹄棄,高宜百萬層

顏廷奎 顏歌

一

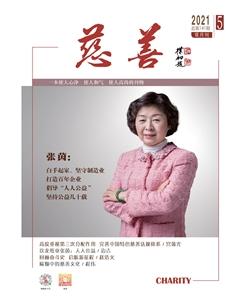

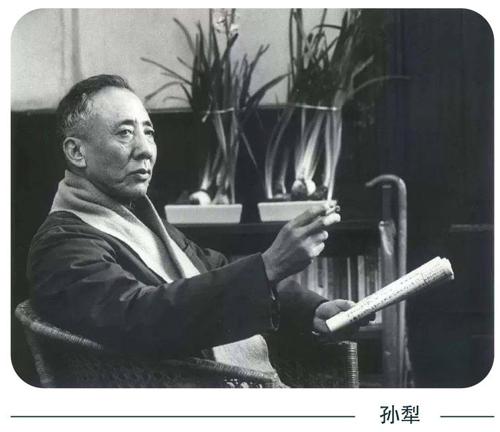

有幸與孫犁先生同城三十余年,偶有往來,都是我去看他,可謂有忘年之誼,屬君子之交。初識孫犁,在1971年。那時我在連隊代職,給《天津日報》寄過一首詩,由此與孫犁相識。當時孫犁已被打入另冊,老眼昏花地正襟危坐于書案前,看自投稿和寫退稿信。我走進編輯部,眼前這位老人,白皙、清秀、文質彬彬,果然如《荷花淀》中人。我忘記了是否向他行了軍禮,但一個年輕軍人作者與一位解放區老作家一見如故的握手卻是令人不能忘懷的。1985年年底,我轉業到百花文藝出版社任詩歌編輯。轉年初始,我和詩人張雪杉一起去看望孫犁,告訴他我的工作的變動。他聽了很高興,說了許多鼓勵的話。臨別,他由衷地希望我做編輯的同時,也不要扔了詩歌寫作。我則向他提出索字的要求,他答應了。

很快,一幀條幅寄至我的案頭,上書:廷奎同志雅正“妙取筌蹄棄,高宜百萬層 一九八六年元月 孫犁”。

條幅上這兩句古詩,我不熟悉,也不知它的出處。后來,我把我的孤陋寡聞寫進一篇散文。過了三十年,2016年,我的老同學,哈爾濱師大鄒進先教授讀了我的文字,告訴我:這兩句古詩,出自杜甫《寄劉峽州伯華使君四十韻》,是老杜晚年所作五古長韻之一。

二

這首五古長韻,杜詩的選本是沒有的。看來孫犁讀的是杜詩的全集。1990年,他在《我的集部書》一文中,介紹自己的藏書,記載如下:

有杜工部集,河北先正遺書本。另有《杜詩鏡銓》,四川木刻本,及傅正谷所贈中華書局排印本。又有杜工部草堂詩箋,叢書集成本。

他在此文的后邊,解釋說:“其實,這些年,我很少讀詩詞。說不喜歡詩詞,是假的,但比青年時期,是差一些了……有時翻翻杜詩,也看不下去。”可見,在“文革”后的80、90年代,孫犁讀詩詞雖然不多,但杜詩還是常在手邊放著,隨便翻翻,就把杜甫的晚年詩作翻出來了。

杜甫《寄劉峽州伯華使君四十韻》,作于公元767年(大歷二年)秋天。時杜甫輾轉于夔州一帶,“萬里悲秋常作客,百年多病獨登臺”,應是其晚年凄涼漂泊心境的寫照。《寄劉峽州伯華使君四十韻》一詩,是他作客峽州,離開后寫給地主的答謝詩。老杜在這首詩里,談的不僅僅是與劉峽州的世誼友情(杜甫的祖父杜審言與劉伯華祖父劉允濟,同在武則天朝為官),大約有五分之一篇幅是關于詩歌創作的切身體會和詩學主張,其文學理論色彩、思辨色彩充斥字里行間。我查閱了很多資料才略知其一二。試引八句如下:

雕刻誰初料,纖毫欲自矜。

神融躡飛動,戰勝洗侵凌。

妙取筌蹄棄,高宜百萬層。

白頭遺恨在,青竹幾人登。

這八句詩,道出了杜甫一生詩歌創作的甘苦之言,肺腑之語。老杜說,寫作中,雕刻之細微,常在纖毫之間,連自己也感到驚訝。詩歌的創作過程,是一個用志不分、聚精會神的過程,靈感來了,不覺神思飛動、心游萬仞,一切雜念被排除、一切紛擾被驅走,甚至,連作詩之規則、技巧等等都摒除于頭腦之外了。“妙取筌蹄棄,高宜百萬層”,是他多年追求的詩學理想。這兩句詩,前句講“妙取”,即不落窠臼,不事雕琢,“該有定法而無定法,無定法而有定法”;后句講格調、蘊含,即言志抒懷,旨意高遠。用現在的話說,前句講藝術性,后句講思想性。二者的統一才是好作品。杜甫一生所作1400余首詩,大多實踐了自己的詩學主張。宋代黃庭堅稱贊他:“子美詩妙處乃在無意為文,夫無意而意已至”“不煩繩削而自合”“平淡而山高水深”。這樣的評價,杜甫是當之無愧的。然而,他卻還是自謙:“白頭遺恨在,青竹幾人登”。他認為藝術無止境,自己白頭猶憾,須繼續努力,才能青史留名。

孫犁在1400余首杜詩中,獨選《寄劉峽州伯華使君四十韻》中的“妙取筌蹄棄,高宜百萬層”兩句以贈我,我揣測他自有他的道理。1986年,“文革”剛剛結束不久,“文革”的詩風他記憶猶新。標語口號,豪言壯語,雷同的語言,雷同的思想,充斥于報章雜志。孫犁對此很反感,他崇尚詩的平實自然,有自己的個性,有真實的感情。杜甫的“妙取筌蹄棄,高宜百萬層”,與他的詩學理想相一致。所以,他拿來贈我,是希望我從“文革”的詩風中解放出來,寫出自己的有個性的詩。他在《關于詩》一文中,告誡青年作者:“不合理的,言不由衷的,沒有現實根據的夸張,只能使詩格降低。我們的詩,不能老是寫得那么空泛,表面。要有些含蓄,有些意象,有些意境。”這些話,是“妙取筌蹄棄,高宜百萬層”的當代表述。他贈我條幅的時候,我曾給他寫信,問詩句的含義及出處。他沒有回信,意思是讓我自己去找,去解釋,去琢磨。他曾在一篇文章中說:“古籍能不譯,最好不譯;欲讀古書者,最好硬著頭皮去讀原文,不借助當前白話譯本。”他給我這兩句詩,或許,什么也沒想,只是很隨意地贈我一幅字而已。他說他有個習慣:習字時,常常“把喜愛的段子,寫在條幅上,算作讀書筆記,很是有趣。”他把讀書筆記寫成條幅給我,用黃庭堅贊美老杜的話說,是“夫無意而意已至”,孫犁先生的用意我已領會了。

三

孫犁是詩人嗎?這個問題很難回答。但是,你在讀了他的全部作品之后,你就會說,孫犁是詩人。因為他不但有作品,而且有理論。

據天津孫犁研究學者滕云先生統計,孫犁的詩歌作品三十年代(1938—1939)四首;四十年代六首;五十年代四首;六十年代八首;七十年代九首;八十年代二十首;九十年代一首。共五十二首(騰云先生統計誤為五十三首)。另外,他1972年寫成的詩劇《蓮花淀》似應為單部著作。這樣看來,孫犁的詩歌作品應為:五十一首詩,兩部詩集,一部詩劇。

孫犁的詩論文章(包括評論)有《談詩的語言》《編輯筆記·關于創作·詩》《關于詩》《馬雅可夫斯基》《紅楊樹和曼晴的詩》《曼晴詩選序》《商展思的詩》等多篇。

對于一般的作者來說,有如此業績、如此成果,能不稱為詩人嗎?但對于孫犁,就很難叫出口。孫犁素以小說、散文名世,他的《荷花淀》《風云初記》《鐵木前傳》名噪一時。如果說,他的小說、散文是山峰,那么,他的詩歌恰似山麓。人們往往只見峰巒,不諳山根。其實,山峰山麓是一個整體,不可分割。我從研讀孫犁的全部作品中,略知其詩歌之成就,雖然數量不多,但其質量,并不亞于小說、散文之高度。對于孫犁來說,詩為文之骨,文為詩之皮。二者是互為依傍纏繞的。我曾寫過一首詩:《他也是詩人》。我在詩里說:

他的小說里有詩/他的散文里有詩/他的所有文字里都有詩/詩是一枚杏核兒/含在他心里

但當他的筆端/真的流出詩行時/卻像田里拱出一行行麥苗/初讀甚是平淡無奇

非得經冬歷夏/在心田里成熟之后/才能咀嚼出/太陽的芬芳

我那時只是靈感一來,寫下這些話。現在,我通讀了《孫犁文集》之后,更加堅信我的判斷,我的感覺。或者說,我說孫犁是詩人,依據更充分,底氣更足了。我們說孫犁的小說、散文里有詩,是因為那些質樸平淡的文字,有一股靈氣,一份真誠,一則妙語,一幅圖畫。“平淡而山高水深”這句話,給予孫犁,也不算溢美之詞。

“妙取筌蹄棄,高宜百萬層。”孫犁以此作為自己的詩觀和詩學追求,大而言之,也作為自己的文學觀。他在所有文體的創作中都努力貫徹之、實踐之,而在他的詩歌創作中,尤其如此。

四

孫犁的文學創作,始于抗日戰爭的1938年。在冀中,他寫了一些文藝理論方面的文章,可惜俱已佚失。只有《冀中抗戰學院校歌》,作為歌詞留存至今。當時,集中抗戰學院院長楊秀峰叫他寫詞,另個人譜曲。可見,25歲的孫犁已小有詩名。1939年,他從冀中調到阜平晉察冀通訊社工作,得以與陳輝、倉夷、葉燁、商展思等一批才華橫溢的青年詩人為伍。“這些人雖然也寫小說、劇本、通訊,但經常寫的是詩,幾乎每一個人都寫詩,是詩的工作者。”或許是受了他們的影響,孫犁在1939年,寫了三首小敘事詩:《兒童團長》(168行),《梨花灣的故事》(260行),《白洋淀之曲》(380行)。一年之中,居然有800多行詩問世,這對于專門從事詩歌寫作的詩人來說,也是不容易的。何況,他還寫了短篇小說《一天的工作》,通訊寫作教材《論通訊員及通訊寫作諸問題》。阜平山區,窮鄉僻壤,生活條件極差。在這種環境里,孫犁詩如泉涌,可見其興趣之大,熱情之高。正如他在《白洋淀之曲》后記中所說:“我在抗日戰爭時期,寫詩的興趣比較大,那時行軍走在路上,時常涌現一些詩句,在那些年月,詩的句子經常反映到頭腦中來,一點也不奇怪。休息了,掏出小本子,放在膝蓋上,詩的句子短,抄寫方便,很快就記下來了。風里雨里能寫,黎明黃昏也能寫,那些年容易出詩人。”孫犁的詩名比小說、散文名早。

但是他終于沒有在詩歌的征途上堅持下來。為什么呢?他認為,“詩是很難寫好的”“詩應該有一種力量,號召的力量,感動的力量,啟發的力量,或是陶冶的力量。”而《白洋淀之曲》那幾首詩,“也只能說是分行的散文,詩形式的記事,它是缺乏上面提到的那四種力量的。”

這自然是自謙。在我看來,這幾首詩,確實是記事、記人、記發生于當時當地,作者最熟悉的白洋淀軍民與日寇殊死斗爭的故事的。作者“寓虛于實,憑實生虛”,把本來是很好的小說、新聞報道的素材,用詩的形式寫出來,發表在晉察冀的報刊上。這樣,既完成了記者的報道任務,又過足了寫詩的癮。它的不足,在于過程冗長了些,描述多了些,但幾個人物都寫得鮮活,倒是為后來《荷花淀》的誕生,奠定了基石。

例如,《白洋淀之曲》中水生這個人物,結局是犧牲了,菱姑拿起了他的槍。而在《荷花淀》里,水生已經成為貫穿小說始終的英雄。而菱姑,卻只是作為水生的“女人”出現。總之,小說里的人物、情節、細節,景物,我們都能在詩中找到影子。我認為,如果把《荷花淀》比喻成一朵花,那么,他前期的詩歌就是浸在水中的根。人們贊美花的嬌艷,而對于污泥里潔白的根有所忽略,雖有情可原,卻是不應該的。詩,是孫犁文學創作的先驅。他在中學畢業后,于北平謀生期間,被人奪了飯碗,要離開這個大城市的時候,“感到肚子有些餓,就寫了一首詩,投寄《大公報》的《小公園》副刊……后被采用,給了五毛錢”稿費。此詩為孫犁最早發表于公開報刊的文字之一,他的小說、散文則在其后。他的抗戰文學創作,詩歌亦在前列。1939年阜平的三首詩,他自己說,“是璞不是玉”——“他們都是時代倉促的記錄,有些近于原始資料。有所聞見,有所感觸,立刻就表現出來,是璞不是玉。”1944年,孫犁到了延安,在魯藝“文學系,名義是研究生,先分在北山陰土窯洞,與公木為鄰,后遷居東山一小窯,與魯藜、邵子南為鄰。”在新的環境里,生活相對安定了,時間充裕了,他可以沉下心來,精雕細刻了。于是,才有了《荷花淀》的誕生。

十月懷胎,一朝分娩。不過,《荷花淀》的母體是詩,所以,這篇小說誰看了都說像一首詩。而孫犁,在小說創作上,追求的最高境界,大概也是如此。他在讀了鐵凝的小說《哦,香雪》后,說:“這篇小說,從頭到尾都是詩,它是一瀉千里的,始終一致的。這是一首純凈的詩,即是清泉。它所經過的地方,也都是純凈的境界。”他對鐵凝《哦,香雪》的贊譽,我覺得還給《荷花淀》也很合適。

五

孫犁的詩歌創作,應該說伴隨他的一生。從30年代末到50年代初,以抗日戰爭與解放戰爭為背景,他寫了《白洋淀之曲》《民兵參戰平漢線》(鼓詞)、《翻身十二唱》《大小麥粒》《小站紅旗歌》等十幾首敘事詩,計1700多行。這可以看作他的詩歌創作的第一個高潮。從1980到1986年這七八年間,他寫了十七首詩,1991年,由百花文藝出版社以《孫犁新詩選》結集出版。這可以看作他的詩歌創作的第二個高潮。他的主要詩歌作品,都是在這兩個高潮中誕生的。

那么,在這兩個高潮以外的歲月里,他的詩思、詩興難道就枯竭了嗎?否。他在“文革”中的1972年,為應付“四人幫”在天津的代理人布置的任務,創作了詩劇《蓮花淀》,結果因為不符合要求而被廢棄。等到二十年后,編《孫犁文集》時,才得以重見天日。1958年,孫犁在青島養病期間,在海邊看見一中年人,此人為博身邊女友一笑,用槍射殺了一只海鷗。“這給我留下了深刻的印象,回到房子里,無可奈何地寫了幾句詩,也終于沒有完成。”他要表達心中的憤慨,首先便想到了詩。可見,他那時盡管小說創作正勁,連續發表了《風云初記》和《鐵木前傳》,但血管里仍然涌動著詩人的激情。二十二年后,經過“文革”風雨的孫犁,以海鷗自喻,作《海鷗》詩,大概就是發端于此吧。1982年冬,因為接連鬧病,“又別無所事,只好寫點東西,特別好寫詩。”孫犁的詩心難改,于此可見一斑。但同時受到打擊。這打擊不是來自評論家,而是來自他歷來尊為兄長的讀者,讓他“心情沉重,無地自容”。

這是怎么一回事呢?原來,這年秋天,孫犁在《羊城晚報》上發表了一首詩,題名《印象》。不久,他收到一封讀者來信,說:“(你)為了撈取稿費,隨心所欲地粗制濫造。不止浪費編輯、校對的精神,更不應該的是浪費千千萬萬讀者的時間。”這樣的措辭,如果不是來自無知者,便是來自對孫犁心懷大恨的人。此人以為一支箭就可以將孫犁射倒,然而,老先生有自知之明,調侃地說:“其實不再寫詩,改寫散文也行,又于心不甘,硬往詩壇上擠。我的目標是:雖然當不成詩人,弄到一個‘詩人里行走的頭銜,也就心滿意足了。”看來,孫犁在創作上孜孜以求,在名分、地位上,沒有奢望。

沒有奢望,反而更加進入寫詩的奮發狀態。1982至1986年,孫犁又相繼寫了《靈魂的拯救》《希望》等八首詩,約1200余行,是百花版《孫犁新詩選》的半部書稿。《海邊》,是《孫犁新詩選》最末的一首。這首詩分兩部分,前半部分寫于1976年年底,后半部分寫于1986年7月,時間相隔十年。此詩似有走完人生旅途,回首來路的況味。“茫茫的大海/將是這次航行的歸宿”。

1976年12月,剛剛逃離厄運的孫犁,得以坐在海邊,安靜地思索自己一生的坎坷、失意和彷徨。十年之后的1986年,雖遇佳境,他仍不免痛定思痛。“河流向我催促、大海向我呼叫/天色已晚/我無暇多去思考/跳上我的小皮筏/沖進大海的波濤”。

這里的大海已不是生命的終結之地,而是能包容一切的宏闊場所,既是生命安息的天堂,又是生命馳騁的疆場。孫犁此時已七十三歲高齡,疾病纏身,他還能乘風破浪嗎?他也要學孔夫子“乘槎浮于海”嗎?“長恨此身非我有,何時忘卻營營?”蘇東坡被貶黃州,慨嘆身不由己,不免萌生去意:“小舟從此去,江海度余生。”孫犁難道要像蘇東坡那樣,逃離塵世,“縱一葦之所如,凌萬頃之茫然”嗎?

是,又不是。蘇軾平生功業,黃州、惠州、澹州;孫犁雖不滿文壇現狀,很想離得遠些,但還是未能抽身事外。他以最后一本散文集《曲終集》,告別寫作生涯。這期間,雖無詩作,買書仍未忘《唐才子傳校注》。在《曲終集·后記》中,開頭便引錢起詩:“曲終人不見,江上數青峰》,足見其詩心常青。

此外,我們在孫犁的散文里,也經常能見到詩的蹤影。他在《憶郭小川》一文的結尾,綴有一首三十余行寫給郭小川的詩。在《大星隕落——悼念茅盾同志》一文的后邊,是200多行評價茅盾的四言詩。《烈士陵園》這篇散文,以詩開頭,以詩結尾。他說:“本來要寫一首詩,來獻給陵園的。激動了的情感忍受不了韻腳的限制和束縛,還是改寫散文吧。”可見,詩之于孫犁,是不可須臾離開的,即使是在寫作其他文體的時候。

一生與詩為伴,還不能弄個“詩人里行走”嗎?

六

孫犁贈與我的條幅“妙取筌蹄棄,高宜百萬層”,我把它裱好,掛在書案旁,作為我的座右銘。今天,我沿著這兩句詩的指引,走進杜甫,走進孫犁,不由得對二位大師倍生敬意。理由有三:一是,杜甫為詩一生,在世時是寂寞的,他在《南征》詩中悲嘆:“百年歌自苦,未見有知音。”其聲名日隆,則是宋代的事。而孫犁,他的詩很少有人提及,很少入選全國的詩歌版本。《印象》一詩,居然遭到指斥。二是,杜甫的詩學見解,在《寄劉峽州伯華使君四十韻》詩中,闡述得相當深刻,是經驗之談,是現實主義創作方法的藝術揭示,但歷代詩家和文論家很少論及,各種文論選本也沒有它的位置。如果不是孫犁先生贈字與我,我將永遠無法獲得它的啟示。三是,杜甫一生憂國憂民,但只做了不到三年的小官。孫犁呢,革命幾十年,只有《天津日報》副刊部副科長是其明確的職務。兩個人在詩壇、仕途的際遇何其相似!杜甫做官不成,便一詩到底,終成大家。孫犁詩文并進,詩名為文名所掩,幸好還能刊行于世。“人不知而不慍”,此二人是真君子。

孫犁接受杜甫的詩觀,在詩歌創作上也受到他的影響。杜甫“以文為詩”,開創性地用散文的章法、筆法寫詩,融敘述與議論于一體。凡他人用散文來寫的,他都可以用詩的形式來寫。孫犁則更進一步,把報道、小說的題材也拓展為詩的領地了。他前期的敘事詩都寫得很長,原因就在這里。這些詩,以戰爭題材為主,歌頌了晉察冀軍民的勇敢、智慧和忘我的戰斗精神,其時代性、思想性無與倫比,但語言的提煉、詩意的熔鑄都稍顯稚嫩。他后期的詩作,即《孫犁新詩選》的十七首詩,就成熟多了。那首曾被人嘲諷、讓作者萌生退意的《印象》詩,其實是一首難得的上乘之作。我曾誦讀數遍,愈讀愈覺其“平淡而山高水深”。

一個少女/在山頂的小村莊/在將近中午的時候/坦然地睡著了

孫犁在這首詩里,充滿了對自己親歷的那個艱苦卓絕的時代的懷念。懷念什么呢?懷念的是一個人,一個人的思想、情操和追求。

這是戰士的睡眠/既沒有歡樂/也沒有痛苦/那時的夢里/不會有名利/不會有高官厚祿/高樓大廈/高檔商品

這就是說,他的懷念其實是對一個時代的懷念,也是對現實中某些丑惡現象的憤慨。然而他不露聲色,在贊揚中暗度陳倉。抒憤而不著一個憤字,極盡平淡安恬之妙。全詩呈現一種總體象征,語言簡潔而曉暢,寓意深刻而淳厚。那個寫信給孫犁的人,你應該感到臉紅。

孫犁在《關于詩》一文中,曾引杜甫《白絲行》句:“美人細意熨帖平,裁縫滅盡針線跡。”說的是詩要經過多次修改,才能成功。這里不僅是指字句上文辭上的修刪潤飾,還要把那些刻意雕鑿的痕跡去掉,把針線的痕跡滅掉,以自然之態,參造化之妙。孫犁后期的詩作,深得杜甫詩觀與作品的真諦,而達到爐火純青的高度。

孫犁這個時期的詩,仍未改敘事紀實的風格,只是已不再客觀地記錄,而是更多地加入主觀的思考。他在《讀柳蔭詩作記》一文中說:“詩貴有我,我也是這樣主張的。這個我,必須聯系人民,聯系時代。”有感而發,袒露心跡,真誠率真,暗含哲思,成為他暮年詩作相當鮮明的特色。《希望——七十自壽》這首詩,樸實、坦誠。“七十年/如果不是我不斷撣掃/就是落到身上的灰塵/也能把我埋葬”“但是我終于沒有死/這并不是因為我勇敢/而是因為我懦弱/魯迅說/死是需要勇氣的”。有誰能夠如此地解剖自己?只有孫犁。《天使》這首詩,凄美,感傷。“我曾經在愛情上失敗多次/及至晚年/也難說得到過真正的愛情/我是這個戰場上的一員逃兵/身后是一片風聲鶴唳”“男人在愛情上的失敗/常常失敗在愛情的本身/而女人在愛情上的失敗/常常失敗在愛情的背景”。用流著鮮血的心,寫下如此的愛情的格言警句,只有孫犁。《老樹》則完全是一首自喻詩。在愛情上,它歷經苦難,終于“不再自作多情/它要聚精會神/一如既往/有始有終/完成自己平凡的生命”。

“庾信生平最蕭瑟,暮年詩賦動江關。”晚年孫犁的詩,已經完全擺脫了早年為革命歌唱、為抗戰吶喊的束縛,尤其是經過“文革”,他更是對標語口號式的詩深惡痛絕,而又對人們看不懂的李金發式的現代派,退避三舍。他只好從自己的生命歷程中汲取詩情。但他沒有改變重記事、散文化的風格。他把自己的遭際、感悟,化作詩化的口語,不設機關,不置障礙,讓人們一看就明白,再讀品滋味,讀后猶有余香。這也正與“妙取筌蹄棄,高宜百萬層”不謀而合。