重看中國畫的“師徒相承”

□ 黃 松

隨著社會生活的巨大變革,中國書畫及其“師承”關系亦發生了巨大變化。體制內美術學院教育體系的建立,使傳統“師徒相承”的教育模式逐漸邊緣化。然而,在文化復興的大背景下,近幾年師徒相承的美術教育正重新呈現出活力。

在古代,家傳、交友構成難以超越的“師承”關系。古代畫論中對中國畫的“師承”關系多有記載,如唐代張彥遠《歷代名畫記》中說:“若不知師承傳授,則未可議乎畫。”在傳統“師承”模式中,家族相傳“子承父業”的模式孕育了諸如晉代王羲之、王獻之,唐代李思訓、李昭道等藝術家。尤其在古代“藝不外傳”的規范下,通過父輩口傳心授將一些外人很難理解的畫理、畫法常識傳授給家庭內部成員。

除“家族相承”的模式外,“師徒相授”更是傳統中國畫教育中傳承思想和藝術技巧的重要模式。學習的內容并非限于繪畫技法,更包含品位、修養、境界、人品等精神文化內涵。明代唐志契《繪事微言》云:“凡畫入門,必須名家指點……昔關仝從荊浩而仝勝之,李龍眠集顧、陸、張、吳而自辟戶庭,巨然師董源,子瞻師與可,衡山師石田,道復師衡山。”從文化傳承的角度來說,傳統師承關系的延續有其必然性,主要體現在對技藝與思想的繼承方面。

然而,“師承”并非只是跟著師父畫。以沈周、文征明的師承關系為例,包括唐寅、祝允明、都穆及后繼者,構筑起明代吳門一個博大的“朋友圈”。世交、姻親、朋友、門徒關系,構成一張錯綜復雜而龐大的“師承”和“朋友”網絡。他們近師師輩,上溯宋元,自成一格。

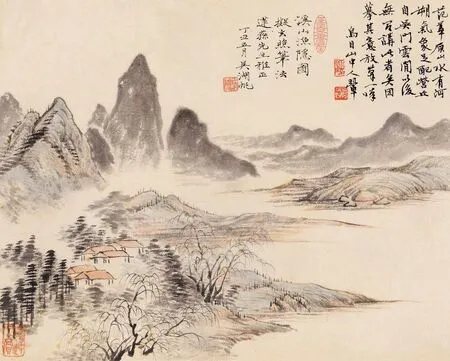

《溪山漁隱圖》吳湖帆

至民國,名師未必出高徒,“明師”才能指方向。20世紀初,西學東漸,現代美術學院的雛形逐漸形成,徐悲鴻、劉海粟等人將西方美術教育學院體系引入中國,但中國傳統“師承”方興未艾。張大千的“大風堂”、吳湖帆的“梅景書屋”、馮超然的“嵩山草堂”,主要采取“師徒-自學”的模式。

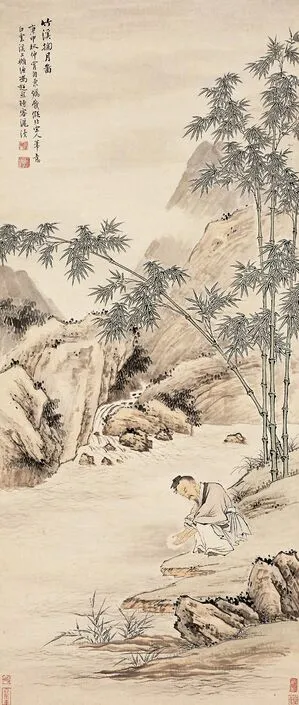

不開課徒稿,直接給學生看古代真跡并有針對性、因材施教地借給學生作品帶回家臨摹,是“梅景書屋”的授業方式。看古畫、鑒古畫,以此提升學生的繪畫技藝和眼界,這些古代流傳下來的“師承”方式在“梅景書屋”得到延續。比起“梅景書屋”吳湖帆、“大風堂”張大千,“嵩山草堂”馮超然的名頭似乎遠不如前兩位,但其弟子陸儼少卻被廣為知曉。對于學生與老師齊名,或者超過老師的情況,上海大學美術學院教授徐建融歸結為“名師”與“明師”的區別。而陸儼少在中國美術學院任教期間,更是培養了陳家泠、谷文達等不同藝術面貌的學生。

五四運動之后,中國畫教育日漸受西方學院教育影響。整個20世紀主導中國畫教育的已經不再是師徒相承,而是學校教育,且基本上由西畫家主持引領。盡管20世紀50年代后,學院教育主要以蘇派素描的繪畫方法“改造中國畫”。但傳統并未遠去,中國畫教育呈現出多元的形式,學生也表現出更開放的面貌。師徒式教學和美院教育以多種模式構建出的多元“師承”關系,在“師師父”“師古人”“師自然”中交錯著多種可能性。

當下,中國畫教育的現狀則是學院西化、傳承斷代。21世紀以來,美術學院日漸成為中國畫教育的主流。從事中國畫創作的人多以畢業學校判斷“師承”關系,使私人教學呈現出邊緣化趨勢。

盡管如今的中國畫教學更為寬泛,但在西方學術傳統的影響下,書法、美術史、鑒定等曾為中國畫創作服務的內容成為獨立學科。這也造成中國畫專業的學生普遍缺乏鑒賞力,甚至造成對傳統中國畫傳承斷代的后果,成為如今中國畫教育不可回避和亟須解決的問題。正如郎紹君先生所言:“毫無疑問,師徒-自學模式不能取代學校教育,但學校教育應吸取師徒-自學模式的長處以改進自己。如推行兼有師徒制因素的工作室制、導師制等。對中國畫教育來說,這也許具有戰略性的意義。”

《竹溪掬月圖》馮超然