早孕期超聲規范化結構篩查在胎兒四肢畸形診斷中的應用分析

謝麗麗

四肢畸形是臨床常見的胎兒先天畸形之一,其發病率在0.2%左右,隨著近年來產前檢查技術的發展,超聲技術被廣泛運用到了胎兒畸形的臨床診斷中,它能夠多切面的觀察到胎兒的具體情況,且圖像清晰,具備無創、可重復性強的優勢[1]。有關研究表明,孕早期超聲規范化結構篩查的效果優于孕中期篩查,其原因在于:孕中期篩查不僅漏診率較高,且孕中期引產會增加引產風險,對孕婦的身心健康與生命安全造成較大的威脅。因此,臨床提倡早期對孕婦進行超聲規范化結構篩查胎兒四肢畸形,以便盡早采取積極有效的處理措施降低孕周過大引產對孕婦造成的損傷[2]。有關研究表明,在孕9~11 周時胎兒長骨初級骨化中心出現,采用超聲檢查能夠準確分辨出其手足形態與羊水的適應情況。目前,大部分孕婦及家屬在得知胎兒存在畸形后采取引產處理,因此,孕早期超聲規范化結構篩查判斷胎兒畸形的嚴重情況,可以為臨床治療與引產處理提供有力的參考依據[3]。基于此,本文對比和分析了早孕期超聲規范化結構篩查在胎兒四肢畸形診斷中的應用價值,現研究報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 以2019 年1 月~2020 年1 月在本院產檢的8000例孕婦作為研究對象,均為單胎妊娠,孕婦平均年齡(26.00±4.44)歲,平均孕周(12.06±0.44)周。

1.2 方法 所有孕婦均予以早孕期超聲規范化結構篩查,并對孕早期檢測正常孕婦在孕中期再次進行超聲規范化結構篩查,篩查內容為:結構篩查以及頸部透明帶測量,取仰臥位對孕婦進行腹部超聲檢查,探頭頻率調為3.5 Hz,檢查胎兒的頭部、面部、脊柱、胸部、腹部、心臟、四肢及胎盤,并測量胎兒頭臂長,正常值為45~84 mm,同時測量胎兒頸項部透明層厚,取最大值,正常范圍為<2.5 mm。

1.3 觀察指標 ①分析總結孕早期超聲檢測結果;②分析總結孕早期正常孕婦的孕中期超聲檢測結果。

2 結果

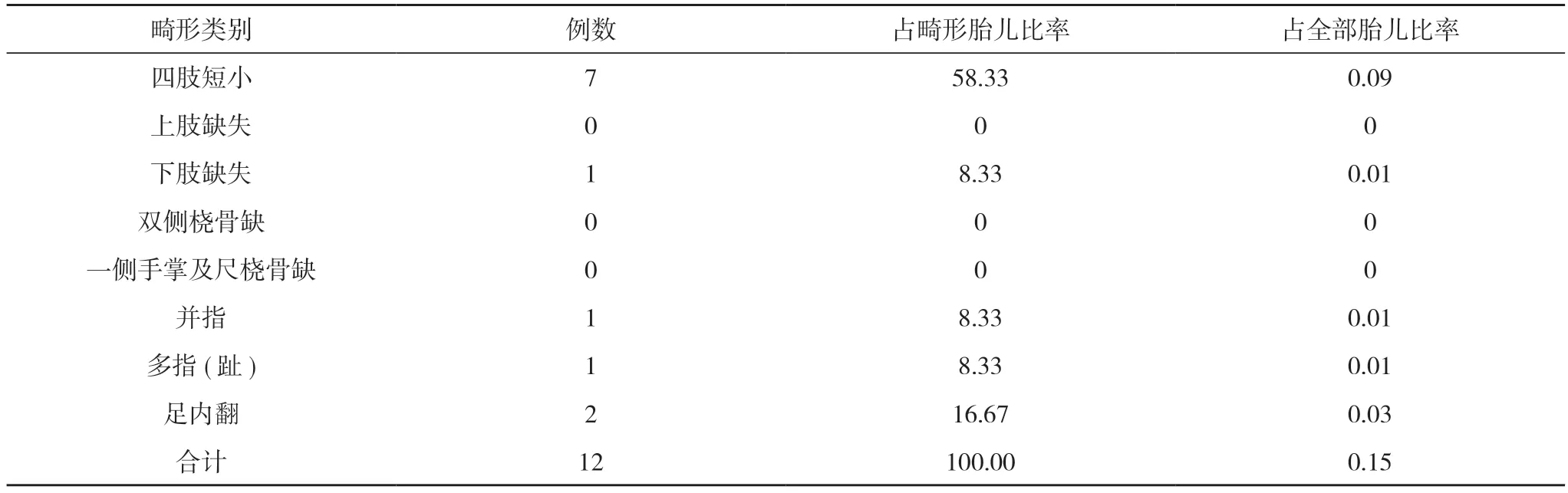

2.1 孕早期超聲檢測結果 8000例孕婦孕早期超聲檢測出:四肢短小7例,占畸形胎兒的58.33%,占全部胎兒的0.09%;下肢缺失1例,占畸形胎兒的8.33%,占全部胎兒的0.01%;并指1例,占畸形胎兒的8.33%,占全部胎兒的0.01%;多指(趾)1例,占畸形胎兒的8.33%,占全部胎兒的0.01%;足內翻2例,占畸形胎兒的16.66%,占全部胎兒的0.02%;共計畸形12例,占全部胎兒的0.15%。見表1。

表1 8000例孕婦的孕早期超聲檢測結果(n,%)

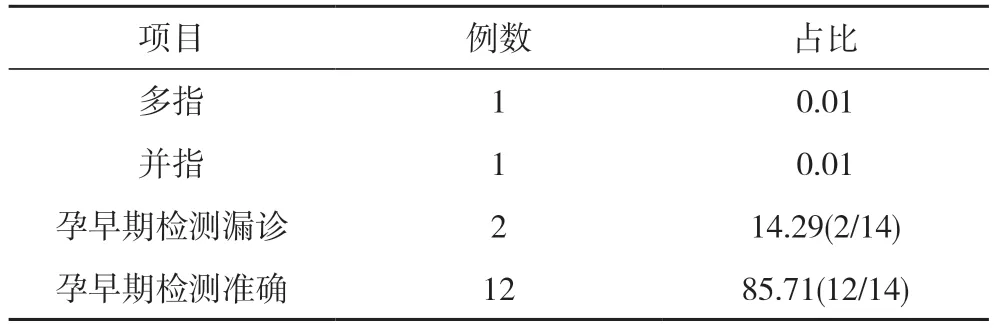

2.2 孕早期正常孕婦的孕中期超聲檢測結果 7988例孕早期檢測正常孕婦在孕中期檢測出:多指1例,占比為0.01%;并指1例,占比為0.01%;提示孕早期檢測漏診2例,漏診率為14.29%(2/14),孕早期檢測準確率為85.71%(12/14)。見表2。

表2 7988例孕早期正常孕婦的孕中期超聲檢測結果(n,%)

3 討論

目前,臨床上對于胎兒四肢畸形的原因未有明確定位,大多數研究認為,基因突變、染色體發育異常、宮腔感染等因素是導致患兒四肢畸形發病率增加的主要因素[4]。因此,為了有效降低畸形胎兒的出生率,避免四肢畸形對胎兒健康造成負面影響,在產前檢查中應用早孕期超聲規范化結構篩查具備十分重要的意義[5]。有學者認為超聲檢測四肢畸形準確率高達97.00%,且超聲檢測胎兒四肢畸形中橈骨缺如、股骨不等長以及下肢缺失的準確性均能達到90%以上[6]。本文研究結果顯示,8000例孕婦孕早期超聲檢測出:四肢短小7例,占畸形胎兒的58.33%,占全部胎兒的0.09%;下肢缺失1例,占畸形胎兒的8.33%,占全部胎兒的0.01%;并指1例,占畸形胎兒的8.33%,占全部胎兒的0.01%;多指(趾)1例,占畸形胎兒的8.33%,占全部胎兒的0.01%;足內翻2例,占畸形胎兒的16.66%,占全部胎兒的0.02%;共計畸形12例,占全部胎兒的0.15%。7988例孕早期檢測正常孕婦在孕中期檢測出:多指1例,占比為0.01%;并指1例,占比為0.01%;提示孕早期檢測漏診2例,漏診率為14.29%(2/14),孕早期檢測準確率為85.71%(12/14)。由此可以看出,孕婦孕早期應用超聲結構篩查法能夠呈現明顯的聲像圖特征,但由于不同孕齡、體質量指數(BMI)、羊水量孕婦之間存在顯著差異,使得超聲篩查存在較高的漏診率[7]。此外,當胎兒手部呈半握拳狀態時,也會增加手指畸形的篩查難度。另有研究報道,遺傳因素是導致胎兒畸形的主要發病因素之一,受遺傳因素的影響,大部分畸形胎兒患有先天性神經系統疾病與心臟病,使得畸形發育的發病率大幅提升[8]。通常情況下,在孕8 周時胎兒就已生長發育出了四肢,在12 周時胎兒手指與腳趾已完成發育,13 周時對胎兒進行超聲篩查檢測是最佳的篩查檢測時機,能夠有效提高超聲檢測的科學性[9]。因此,在對孕婦進行產前檢查前,需要詳細了解其家族病史,針對此類孕婦應該增強孕早期超聲規范化結構篩查的應用,有效提高畸形胎兒的檢出率,降低新生兒畸形率,為新生兒質量提供有力的保障[10]。針對早期檢查發現的畸形胎兒,需采取科學化的處理措施,若產婦屬于雙胎妊娠,則可采取減胎術保障正常胎兒的存活,以降低不良妊娠結局發生率[11]。在孕早期超聲規范化機構篩查的實際運用中,超聲檢測技術會受到早期孕囊、多胎妊娠的影響,導致其計算方式與使用效果受到一定的局限性,導致漏診率較高[12]。目前,我國臨床研究對于胎兒畸形問題的認知較為缺乏,對導致胎兒畸形的原因缺乏科學系統的研究與分析,大部分理論研究認為先天基因圖標以及骨骼發育是導致胎兒四肢畸形基因的重要因素;還有一部分學者認為宮內感染、羊膜帶綜合征等也是導致胎兒四肢畸形的因素[13]。但在有關統計學數據處理中,上述因素所導致的胎兒四肢畸形數量占比較少,僅為2/1000。因此,在實際的臨床醫學檢測中,孕早期孕婦通常會采用超聲檢查技術對胎兒四肢畸形進行診斷與篩查,最大限度上提高對胎兒畸形追蹤的高敏感度,雖然超聲檢測在胎兒四肢殘缺,股骨畸形的檢出率較高,但超聲檢測在肢體末端檢測方面漏診率較高,其誤診率高達70.00%[14]。

本文在孕早期超聲規范化結構篩查中主要采用的是經腹彩色多普勒超聲技術,對胎兒的畸形問題進行分析,結果顯示,所檢測出的畸形胎兒類型主要包括股骨缺陷、下肢缺失以及尺橈骨缺陷等,通過超聲圖像分析可以看出,超聲檢測胎兒畸形超聲圖像存在部分典型性,檢測結果會受到胎兒體型、孕婦孕齡、羊水量、孕婦BMI 值的影響,造成超聲檢測的誤診、漏診。目前,我國相關超聲會議研究中針對超聲檢測問題作出了明確的答復,婦產科超聲學會認為,在孕11~14 周,對孕婦進行早期超聲規范化結構篩查需要對胎兒四肢是否具有完整性進行全面判斷,同時對胎兒四肢中的每一節段需要作出客觀的判斷,綜合分析胎兒四肢的長度以及有無形態結構變化等,最終形成標準化的胎兒篩查規范,以提高早期畸形胎兒的檢出率,避免因操作失誤或受其他因素影響,導致胎兒其他器官出現異常病變。目前,大部分畸形胎兒的器質性異常結構主要體現在神經系統及先天性心臟病方面,因此,孕婦及其家屬應當針對上述幾個方面加大對胎兒四肢畸形的防范力度。

綜上所述,應加大孕早期超聲規范化結構篩查,與其在四肢畸形胎兒診斷中的重視程度,促進超聲結構篩查的貫徹落實,了解胎兒的四肢發展情況,避免四肢畸形的發生,促進胎兒的健康成長。