佛母圖傳:克孜爾石窟壁畫中的摩耶夫人

任平山

(西南交通大學 建筑與設計學院,四川 成都 611756)

一、出身與婚姻

《眾許摩訶帝經》載,天指城國王“長夜思惟”,希望將來有子成為金輪王。不久王妃有孕,誕生一女,端正智慧,立名“摩耶”。摩耶身相有八乳,相師謂此女當生貴子,“紹灌頂王位”。國王后來復得一女,“端嚴福相最為其上”,初生之時光明遍照國城,立名“摩賀摩耶”。相師謂此女生男,當具三十二相,為金輪王。星賀賀努王聽聞此事,即遣釋種往彼迎女。當時鄰國別有一族率眾劫奪。星賀賀努王自謂年老,乃命凈飯太子討伐惡族。王告太子:“汝當納一女為妻,如后有子,善加保護,令嗣國位。”

據此,凈飯王即位前,親自攻伐競爭者,聘迎摩耶、摩賀摩耶二女,而以其中之一為正室。《眾許摩訶帝經》隨后講述釋迦菩薩在兜率天宮“作五種觀察”,選定摩耶作為自己降誕人間的生母:

時釋迦菩薩在兜率天宮,欲生人間,作五種觀察:一觀種姓……二觀國土……三觀時分……四觀上族……五觀母身。若是女人智慧甚深,福德無量,諸相端嚴,持戒清潔,過去諸佛同與受記,我即受生。今見具上功德,復是王種,即乃生彼。[1]938

關于摩耶夫人的身世,《佛本行集經》也有描述,謂迦毗羅城相去不遠的天臂城(提婆陀訶城)中有長者,名為善覺,大富多財。在《眾許摩訶帝經》中摩耶為天指城國王長女,而在《佛本行集經》中佛母為天臂城長者之女,且這位釋種長者共有八女,“一名為意,二名無比意,三名大意,四名無邊意,五名髻意,六名黑牛,七名瘦牛,八名摩訶波阇波提(隋言大慧,亦云梵天)”。摩訶波阇波提年最幼小,初生之日,占相師云:“此女嫁若生兒者,必當得作轉輪圣王。”凈飯王聞之,遣人往詣善覺大長者家,求娶大慧(摩訶波阇波提)。但善覺長者執意待年長諸女出嫁之后,再嫁最幼之女:

時凈飯王復更遣使語長者言:“我今不得待汝一一嫁七女訖,然后取于大慧作妃。汝八頭女,我盡皆取。”……時,凈飯王即遣使人,一時迎取八女向宮。至于宮已,即納二女,自用為妃。其二女者,第一名為意,及以第八名大慧者。自余六女分與三弟,一人與二并妻為妃。[2]676

如上所述,凈飯王原來只想迎娶摩訶波阇波提,因其尚有七個姐姐待嫁,遂將她的大姐為意一并納為王妃。以上天臂城八女未見“摩耶”之名。但《佛本行集經》接下來關于釋迦誕生的敘事中,稱釋迦生母為“摩耶”,而摩訶波阇波提大姐“為意”之名不再出現。想來《佛本行集經》匯編不同部派傳說,佛母譯名前后不一。但其所記凈飯王迎娶天臂城姊妹之事,大致與《眾許摩訶帝經》相一致。

總的來說,摩耶夫人早期事跡在佛經敘事的海量文本中很少被提及,在中古佛教藝術作品中也沒有突出表現。考古學家格倫威德爾(A · Grünwedel)對此情有獨鐘。作為1902—1903年德國第一次克孜爾石窟探險考察的領隊,他在不久后出版的考古報告(以下簡稱“考古報告”)中將克孜爾石窟第118窟(海馬洞)正壁圖像辨識為天臂城善覺長者與少女摩耶,并將第199窟(魔鬼洞A洞)中一行以女子沐浴圖像為特色的壁畫辨識為摩耶夫人與凈飯王的婚姻。

克孜爾石窟第118窟位于谷內區,主室正壁(北壁)的大型壁畫描繪二十人,場面宏大。(圖1)考古報告中描述:

圖1 克孜爾石窟第118窟正壁(格倫威德爾臨摹)

在畫面中央坐著一個近于正面的男子,無胡須,身穿國王式服裝,有頭光,頭光頂端為印度風格的尖形拱。他的左右兩側各有三行上下排列的略小的人物,圍繞著這位國王。左側與他的頭部同高的位置,是四個年輕的女子,其中三個坐得離國王最近的女子有頭光。最前邊的一個幾乎是裸體的,用右手按著整個胸部;第四個無頭光,左手上捧著一只小鳥(翠鳥)。她們前面中部坐著三個婦女,最前邊的在擊鈸,第二個在吹排簫,第三個沒有拿樂器,而是把食指放

在嘴前邊。在這行人物前面還有第三行人物,也是奏樂的年輕女子,保存下來的,有兩個人的頭部和其中靠前邊那個人的雙臂,她在吹橫笛。國王右側靠上邊一行,坐著一個有頭光的年輕男子,轉身面向國王,雙手合十。他身后與他在同一高度上,有四個熱烈交談的男子,其中的第二人頭飾上有一顆如意寶珠。在畫面中央有四個年輕婆羅門(某些部分已損壞)。畫面前部只能辨認出一個跪姿青年的上身,他正在向國王呈獻一盤子鮮花,而國王則用右手給他一個花環作為酬報。[3]178

格倫威德爾對這幅壁畫進行了線描臨摹。在他看來,圖像中央的國王就是善覺長者,坐在他旁邊的那個年輕女子是他的女兒摩耶,與國王交換禮物的婆羅門是前來為凈飯王求婚的使臣。

格倫威德爾的意見,其他研究者未予認可。宮治昭認為其說缺乏文獻上的依據,無法得到證明。他進而提出另一種可能:“或許表現的是摩耶夫人向凈飯王告知了惡夢,王讓婆羅門占夢,喚來他們并進行布施的故事。”[4]81,[5]354,400國內學界提及這幅壁畫,多稱《娛樂太子圖》。相關辨析可見于劉松柏、吳焯、姚士宏諸文,其認為壁畫反映“宮中娛樂”之一幕——宮女們娛樂釋迦太子,而太子生厭,欲離出家。[6]598-600,[7]209-215近年檜山智美又提出,壁畫可能表現頂生王在人間的宮中生活。[8]358-369筆者檢閱考古報告,注意到壁畫中央的王者沒有胡須,傾向于將中間二人推定為釋迦太子和他的姨母摩訶波阇波提。①詳見拙文《“太子增長”——克孜爾第118窟壁畫新釋》,待刊。相關討論超出本文主題,不在此處展開。

至于克孜爾石窟第199窟的《沐浴圖》中主要人物是否可以辨識為摩耶夫人,我亦頗有懷疑。格倫威德爾刊布線描臨摹圖(圖2),并作描述:

圖2 克孜爾石窟第199窟《沐浴圖》(格倫威德爾臨摹)

一個只圍著襠布、披著長飄帶的姑娘,站在一棵獨具風格的樹下,樹前面跪著兩個侍女,還有兩個姑娘舉著水罐走了過來。令人感興趣的,是姑娘們穿的那種有波浪形花紋、暗黃色皺邊的衣服,以及她們其余的服式和姿態,可以看做花瓶上所繪古典沐浴畫面近似的一種。這個畫面大概應解釋為喬達摩的母親摩耶夫人的沐浴圖。[3]230-231

作者在此參考了亨利·阿拉巴斯特(H·Alabaster)的著作《法輪》②Henry Alabaster."The Wheel of The Law:Buddhism Illustrated From Siamese Sources by The Modern Buddhist", A Life of Biddha and an Account of The Phrabat. Trübner & CO.,1871,p80.。是書1871年出版于倫敦,系依據暹羅傳說編纂之佛傳。漢譯《修行本起經》記有少女摩耶沐浴之事,可以彌補考古報告在文獻支持方面的不足:

拘利剎帝有二女,時在后園池中沐浴,菩薩舉手指言:“是吾世世所生母也,當往就生。”時有五百梵志,皆有五神通,飛過宮城,不能得度,驚而相謂:“吾等神足,石壁皆過,因何等故,今不得度?”梵志師言:“汝見此二女不?一女當生三十二相大人,一女當生三十相人。是其威神,令吾等失神足。”是時音聲,普聞天下。是時白凈王,歡喜踴躍,貪得飛行皇帝來生其家,即便求索,娉迎為妻。[9]463

根據以上文本,二女沐浴之時,五百飛行梵志無法通過。梵志師告知眾弟子:前方少女將會誕生出具備三十二好相的圣人,我等梵志無法在她們的威神前施展神通。梵志宣告之聲傳遍大地。白凈王(凈飯王)聽到,欲求轉輪王為子嗣,遂聘娶二女。

由于克孜爾石窟后來遭到嚴重的人為破壞,格倫威德爾考察并記錄下石窟較為原始的狀況,其考古報告作為第一手資料,具有不可替代的重要價值。相關圖像言人人殊,學界達成新的共識以前,必須充分考慮他的分析。

二、受胎靈夢

釋迦菩薩從兜率下入母胎,摩耶此時生出吉祥之夢。《佛本行集經》寫道:“菩薩正念從兜率下,托凈飯王第一大妃摩耶夫人右脅住已。是時大妃于睡眠中,夢見有一六牙白象,其頭朱色,七支拄地,以金裝牙,乘空而下,入于右脅。”[2]683義凈譯《根本說一切有部苾芻尼毗奈耶》說:“摩耶夫人因寢,夢見六牙白象來降腹中”[10]907,其譯《根本說一切有部毗奈耶出家事》說:“乃令獲大吉夢,見菩薩作白象形,降神母胎”[11]1020,其譯《根本說一切有部毗奈耶破僧事》所記略詳:“爾時摩耶夫人即于其夜見四種夢:一者見六牙白象來處胎中;二者見其自身飛騰虛空;三者見上高山;四者見多人眾頂禮圍繞”[12]107。

格倫威德爾在考古報告中介紹了克孜爾石窟第110窟《佛傳圖》第一幅《摩耶夫人之夢》:“這位睡覺者的幾個侍女,令人想起印度的模式……在睡覺的摩耶夫人上空,有一頭飛翔的白象,但遭到了嚴重破壞。”[3]202

這幅壁畫被德國人揭取,成為現在的柏林亞洲藝術博物館藏品(圖3)。摩耶夫人的上方,有一片殘破的白色區域,不甚清晰。對照德國人在窟內拍攝的黑白照片,這片墻皮,如考古報告所提到的,在被揭取以前已經遭受嚴重破壞。不知為何,格倫威德爾能夠看出這片殘破的白色區域所畫是一頭白象,卻未記此區域中間的人腿。人腿迄今清晰可辨,從服飾和足部判斷,是一個男性傾斜的左腿。[13]214,244

圖3 克孜爾石窟第110窟《摩耶靈夢》

“白象入胎”圖像在印度和犍陀羅早期佛教藝術中均有表現。白象出現在摩耶夫人床榻上空。在犍陀羅雕刻中,摩耶夫人時常頭朝身體左側躺下,但在巴爾胡特大塔欄楯、桑奇大塔門柱和薩爾納特雕刻中,也有頭朝身體右側躺下的情況。如李靜杰所指出的,犍陀羅雕刻有意讓白象“入于右脅”。[14]79克孜爾石窟第110窟中的摩耶夫人朝右側躺。我的理解是,這個姿態也許來自印度同類圖像,也許只是龜茲畫家習慣了佛陀右臥的壁畫圖式。克孜爾石窟壁畫“五欲娛樂”“耶舍出家”等圖像中的睡臥人物大多如此。

李靜杰注意到中原佛教美術總是以菩薩乘象的形式再現釋迦下降——菩薩騎乘于象背,這不同于印度和犍陀羅單純地表現“白象入胎”。而在克孜爾石窟第110窟的這幅壁畫中,復原的空中人物,只能是進入母胎的釋迦。這樣一來,克孜爾石窟中的入胎圖像,或可視作犍陀羅圖式和中原北方圖式的中間階段。“庫車的托胎靈夢場面造型較多地繼承了犍陀羅雕刻因素,同時出現不同于犍陀羅而接近中原北方的特征,但仍然有別于中原北方的表現。”[14]76-84

“乘象入胎”的圖像與另外一些佛經文本相合。《過去現在因果經》《太子瑞應本起經》都有“菩薩乘象”之說。[15]220《修行本起經》也說:“來就母胎……夫人驚寤,王即問曰:‘何故驚動?’夫人言:‘向于夢中,,空中飛來,彈琴鼓樂,散花燒香,來在我上,忽不復現,是以驚覺。’”[9]463,[16]14李靜杰指出,佛經關于菩薩“乘象入胎”的記述意味著在經典傳譯過程中對這一事件的理解發生了變化。[14]79我的問題是,這種變化的原因何在?

《阿毗達磨大毗婆沙論》卷第七十記:

問:“菩薩中有,其量云何?”

答:“如住本有盛年時量,三十二相莊嚴其身,八十隨好而為間飾,身真金色圓光一尋。由此菩薩住中有時,照百俱胝四大洲等,如百千日一時俱照,梵音深妙令人樂聞,如美音鳥其聲清亮,智見無礙,離諸雜染。”

問:“菩薩中有若如是者,法善現頌當云何通?如說‘白象相端嚴,具六牙四足。正知入母腹,寢如仙隱林’。”

答:“此不須通,非三藏故。文頌所說或然不然,諸文頌者言多過實。若必須通,應求彼意隨現夢相,故作是說。謂彼國中夢見此相以為吉瑞,故菩薩母夢見此事,欲令占相。諸婆羅門聞已,咸言此相甚吉。故法善現作如是說,亦不違理。菩薩已于九十一劫不墮惡趣,況最后身受此中有而入母胎?是故智者不應依彼所說文頌,而言菩薩所受中有如白象形。”[17]360-361

所謂“中有”,指生命死亡之后、再生之前的中間狀況。釋迦菩薩從兜率天消失之后,在人間降臨母胎之前,其間是何模樣?說一切有部認為應該如菩薩青年的樣子,三十二好相俱備,且光芒萬丈。至于“白象入胎”,僅僅是摩耶的夢境。夢見白象可以理解為一種祥瑞,但白象絕不是菩薩的真實形態!據此,“乘象入胎”的文本和圖像,是摩耶“白象靈夢”和菩薩以盛年狀態入胎這兩種敘事在傳播過程中產生的組合。這種組合轉成佛經文本,攪亂了原來并不復雜的問題。

《眾許摩訶帝經》對佛母夢境的描述與《根本說一切有部毗奈耶破僧事》相一致:

上文有三點需要特別注意。第一,文中摩賀摩耶(天指城王幼女)懷孕感夢,為釋迦生母,這與同一經書“今見摩耶具上功德,復是王種,即乃生彼”的描述前后矛盾,更不同于《佛本行集經》所記以天臂城長者大女為佛生母,幼女為佛養母;第二,文中明確提到菩薩下降投胎時“乘六牙白象”之態;第三,摩賀摩耶夢中只有白象,沒有乘象之菩薩。

上述第二點和第三點的抵牾,正是前述不同觀點調和方式的延續,即把“白象入胎”看作摩耶夫人的夢境,而把“乘象入胎”視為菩薩從兜率天下降到母胎的過程。

克孜爾石窟第110窟摩耶上方的白色區域是否代表白象?筆者未能親睹壁畫,無法判斷。菩薩深色胯部右上方勉強可以看出些許線條,大概是菩薩向前伸展的胳膊和披帛。白色色塊中間殘存的菩薩左腿向后傾斜,或許是跨騎象背的表現。將克孜爾石窟第14窟《大光明王騎象圖》作鏡像化處理(圖4),可見腿姿與其略似,堪作比較。但第110窟壁畫中的白色區域看起來頗干凈,若像其他同類圖像那樣,在菩薩腿下能辨識出鞍座,則必“乘象”無疑了。中川原育子給出的線描圖僅繪制了菩薩左腿[18]95,歐洲學者描繪過一張復原設想圖,較肯定地畫出了乘象菩薩的左腿和白象三角形的耳朵[19]57。若如是,則壁畫反映出龜茲藝術中與時俱進、“通俗性”的一面。

圖4 克孜爾石窟第14窟《大光明王騎象圖》(鏡像)

摩耶夫人將“白象入胎”之夢告知丈夫,凈飯王召人占卜。相師答復說,夫人將會產下一個男孩,繼位則成轉輪王,出家則必成道果。《根本說一切有部毗奈耶破僧事》寫道:

(摩耶)作是夢已,向凈飯王說如上事。時凈飯王即召相師說其夢事。相師答曰:“如我相法,王大夫人必當生男,具足三十二丈夫之相,莊嚴其身。若紹王位,當乘金輪伏四天下;若出家修道,證法王位,名聞十方,作眾生父。”[12]107

克孜爾石窟第110窟《摩耶靈夢》之后的另一幅壁畫為《摩耶占夢》(圖5)。凈飯王坐在畫面中央,摩耶夫人坐在他的右側。凈飯王左側下方有一仆從,上方是前來解夢的婆羅門。非常可惜,人物面部現在破損了,德國考察隊拍攝的照片反而清楚得多。

圖5 克孜爾石窟第110窟《摩耶占夢》(德國探險隊舊照)

三、樹下誕生

在宗教學上,世尊入胎和出胎作為“八相成道”的兩個環節意義重大。大乘佛教的“八相成道”還包含佛陀在摩耶腹中的住胎。《佛本行集經》專有一節講述摩耶懷孕期間的種種安樂和異事。她身不疲憊,不生欲火,沒有冷熱饑渴,精力充沛,且體態莊嚴,具有驅鬼祛疫、治病救人的能力。

《佛本行集經·樹下誕生品》繼而講述誕生太子之事。摩耶懷孕將滿十月,其父善覺長者將其接回家中待產。在天臂城和迦毗羅城中間有一座花園,原來是善覺長者為其妻嵐毗尼所建,故名嵐毗尼園(藍毗尼園)。春初二月八日,父親陪伴著摩耶來到園中游玩。嵐毗尼園有花樹溪池,景色宜人。園中別有一樹,名波羅叉(《根本說一切有部毗奈耶破僧事》謂“無憂樹”)。摩耶來此樹下,樹枝自然彎曲,柔軟低垂。摩耶夫人即舉右手抓住垂下的枝條。釋迦菩薩見機在胎正念,從座而起,自母右脅生出。摩耶平靜地產出太子,沒有不適,不見血污。

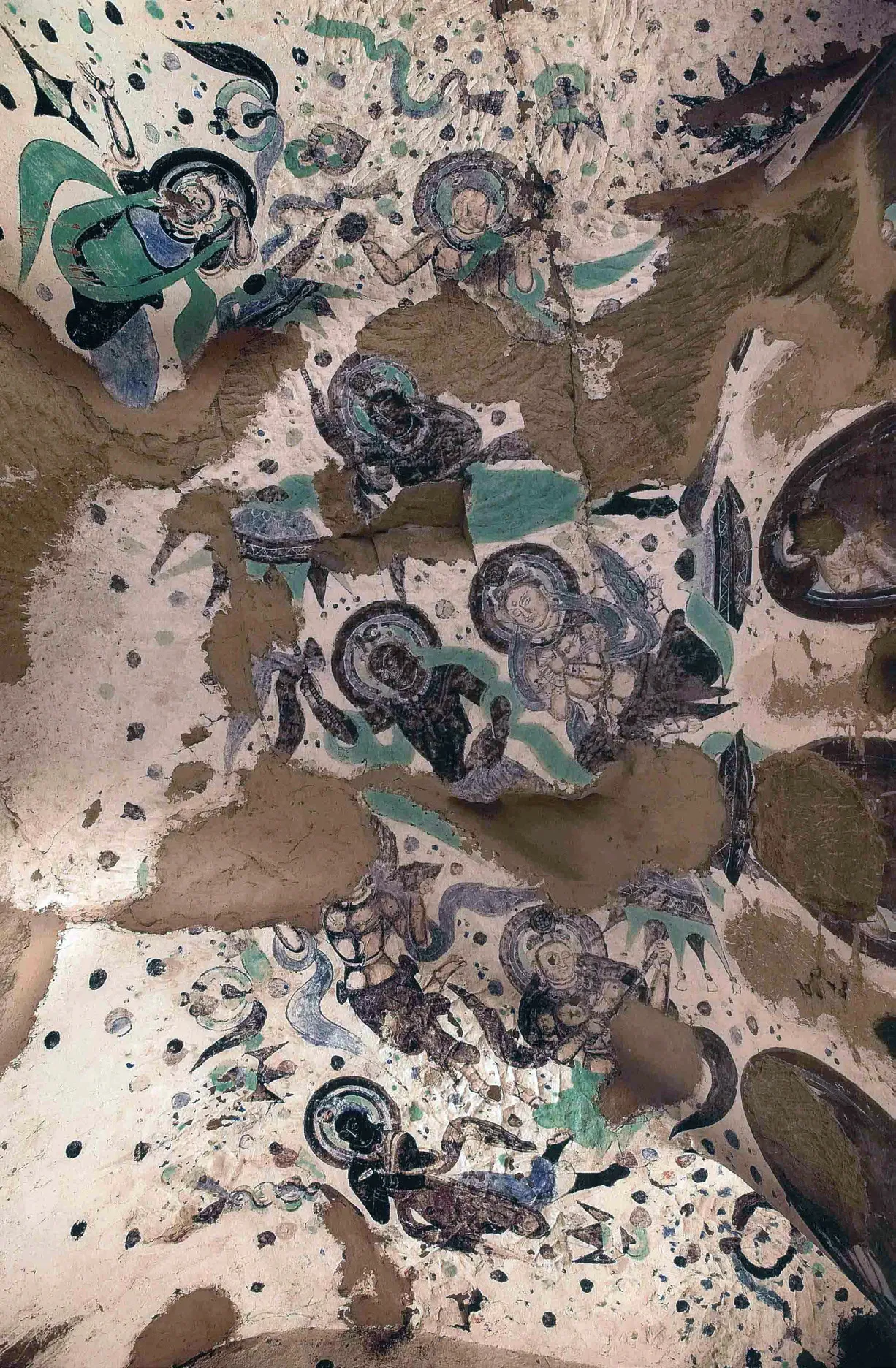

據《克孜爾石窟內容總錄》統計,“樹下誕生”見于克孜爾石窟第76窟(圖6)、第99窟(圖7)、第110窟(圖8)、第175窟(圖9)。[20]299這些圖像無一例外地在畫面中央描繪了身姿妙曼的美貌女子。她在侍女攙扶下,舉起右手,抓住上方樹枝。勒柯克將這種高舉右手、雙足交叉站立的姿態追溯到印度夜叉女抓住樹枝的動作。

圖6 克孜爾石窟第76窟《樹下誕生》

圖7 克孜爾石窟第99窟《樹下誕生》

圖9 克孜爾石窟第175窟《樹下誕生》

童子在一輪光暈的籠罩下,從摩耶張開的右腋冒出。由于龜茲壁畫常常在釋迦身上及周邊涂以金色,這個位置常被剝金人破壞。梵天站在旁邊,守護贊嘆。帝釋天在摩耶夫人的右下方胡跪,伸手接住剛剛誕生的孩子。如《佛本行集經》所載:“菩薩初從母胎出時,時天帝釋將天細妙憍尸迦衣,裹于自手,于先承接,擎菩薩身。”[2]687

“樹下誕生”圖像旁邊多繪有太子七步生蓮、雙龍浴頂等場景。第110窟壁畫中,摩耶左側有照顧幼崽的白象和白馬。《佛本行集經》云,菩薩生時即有五百馬駒、五百白象同日而生。白馬和白象是象征圣潔的動物,它們和釋迦同時誕生,既是祥瑞,也為后面的故事埋下伏筆。白象后來在迎接釋迦的路途中被提婆達多殺死,白馬后來成為太子逾城出家的坐騎。[13]214

龜茲圖像譜系中,身體裸露常常和其他標志(首飾、頭光)一起,表征女性高貴的身份。克孜爾石窟第99窟壁畫中的摩耶夫人看上去完全裸體,甚至沒有飾物遮擋下體。在她的雙腿兩側有些線條,幾乎難以察覺,說明她穿著透明而輕柔的絲裙。

第205窟、219窟(阿阇世王洞)、224窟都繪制了阿阇世王聞佛涅槃,暈厥后蘇醒之景。第205窟壁畫中,傳遞消息的大臣手持一幅佛傳四相圖(圖10),包括佛陀誕生、降魔、傳法、涅槃四事。圖中的摩耶夫人讓格倫威德爾印象深刻。德國考察隊在清理第205窟佛龕兩側回廊時,這一場景首先呈現出來,故而以“摩耶夫人洞”命名第205窟(即所謂“2區佛母窟”)以及有著同題壁畫的第224窟(即所謂“3區佛母窟”)。③第205窟、219窟、224窟圖像情況可見A·格倫威德爾《新疆古佛寺:1905—1907年考察成果》,趙崇民、巫新華譯,中國人民大學出版社,2007年,第283頁、246頁、315頁、302頁。

除了上述圖像,克孜爾石窟第193窟前廊也有一幅《樹下誕生》。格倫威德爾考古報告稱:“在這個洞窟(龍王洞)前邊還有一個橫向的拱頂窟……在拱頂半圓形墻壁上,有一幅佛陀在藍毗尼花園誕生的精美畫面。”[3]223,[21]46壁畫現已殘破,未見刊布,謹以線描補充(圖11)。

四、忉利天聞法

第110窟《樹下誕生》《七步宣言》之后,為《從園還城》,描繪摩耶和兒子從家鄉回到迦毗羅城(圖12)。格倫威德爾描述:“母親抱著嬰兒回家,由天神服侍著乘一輛兩輪車,但沒有牲口拉著,所畫的樣式與庫木吐喇洞窟中的太陽神相同。”[3]202

摩耶夫人在誕生釋迦之后的第七天命終,往生忉利天。關于摩耶命終,《佛本行集經》談及說一切有部及其他部派的不同理解:

爾時太子既以誕生,適滿七日,其太子母摩耶夫人,更不能得諸天威力,復不能得太子在胎所受快樂,以力薄故,其形羸瘦,遂便命終。

或有師言:“摩耶夫人,壽命算數,唯在七日,是故命終。雖然但往昔來常有是法,其菩薩生滿七日已,而菩薩母皆取命終。何以故?以諸菩薩幼年出家,母見是事,其心碎裂,即便命終。”

薩婆多師復作是言:“其菩薩母,見所生子,身體洪滿,端正可喜,于世少雙,既睹如是希奇之事未曾有法,歡喜踴躍,遍滿身中,以不勝故,即便命終。”[2]701

克孜爾石窟第110窟系列佛傳,在《從園還城》之后,還描繪了“參詣天祠”“阿私陀仙占相”兩個故事。[18]95-96前者為凈飯王攜子禮拜天祠,天祠神像反而頂禮嬰兒之事;后者為仙人觀看太子三十二相,預言釋迦將來在家成就轉輪王,出家學道則成如來。在一些文本中,佛母摩耶此時仍有表現。但據《眾許摩訶帝經》,阿私陀仙占相時,摩耶夫人已然離世,乳母捧出太子。非常可惜,第110窟相關壁畫殘破,細節難以辨識了。

摩耶死后,成為天人,為欲供養菩薩,在伎樂飛天的陪伴下,從虛空下至王宮,告訴凈飯王天上快樂無憂,安慰作別。釋迦成年后,降魔成道,游歷傳法,還專門上升三十三天(忉利天)為母說法。[22]191-192《增一阿含經》載:

爾時,世尊不告四部之眾,復不將侍者,如屈申臂頃,從祇桓不現,往至三十三天……

爾時,天上善法講堂有金石縱廣一由旬。爾時,世尊石上結加趺坐,遍滿石上。爾時,如來母摩耶將諸天女至世尊所,頭面禮足,在一面坐,并作是說:“違奉甚久,今來至此,實蒙大幸,渴仰思見,佛今日方來。”是時,母摩耶頭面禮足已,在一面坐……

爾時,世尊漸與彼諸天之眾說于妙論……是時,如來母即從坐起,禮如來足,還入宮中。[23]705

“三十三天說法”之事見載于《雜阿含經》《增一阿含經》等經,《根本說一切有部毗奈耶雜事》《根本說一切有部毗奈耶出家事》也有提及。《分別功德論》說,佛陀在三十三天為母摩耶說法九十日而還。明代《釋氏源流》版畫、覺苑寺佛傳壁畫及晚清補繪瞿曇寺回廊壁畫描繪這個場景,俱是華夏衣冠。筆者認為,克孜爾石窟第171窟券頂菱格中的一幅(圖13),應該是這個主題的早期圖像。圖像描繪佛陀端坐說法,一個配有頭光的女性坐在他的右側,雙手合十。佛陀下方是須彌山。須彌山下是人間,山上是諸天界。這意味著佛陀此刻坐在天上。在他背后有一棵大樹。許多情況下,龜茲菱格畫中,佛后樹冠為慣例圖式,未必皆有特指。但《根本說一切有部毗奈耶雜事》專門提起:“佛往三十三天,于玉石殿上而作安居,近圓生樹為母說法。”[24]346

五、涅槃降贊

《摩訶摩耶經》又名《佛升忉利天為母說法經》,傳為南朝齊曇景翻譯。此經共兩卷,上卷講述佛母摩耶夫人生下釋迦后不久命終,轉生忉利天上。佛陀成道后,上升忉利天為摩耶說法,即前述“三十三天說法”之事。下卷講述摩耶在忉利天做五惡夢,知佛陀在娑羅雙樹間入涅槃,遂領天女降下,垂淚悲惱。爾時世尊以大神力,令棺蓋自開。佛陀從棺中合掌而起,再次闡明佛法,寬慰母親。

《摩訶摩耶經》下卷中的佛陀“復活”有悖于佛教“涅槃”的真正含義,恍惚有點基督教的影子。契合了孝子故事所建構的文化環境,這部來歷不明的佛經在中原深入人心,乃至發展出另一部以佛母舉哀、金棺自開為核心內容的偽經《佛母經》。[25]82-89

莫高窟隋代第280窟、295窟、420窟涅槃圖中,畫工將佛母繪制在臥佛枕邊。初唐第332窟《涅槃圖》系列場景中,專有一幕描繪佛陀坐在棺蓋上為母說法。④圖見敦煌文物研究所編《中國石窟·敦煌莫高窟》(第三卷),文物出版社,1987,第90圖。這個主題在盛唐第148窟、中唐第158窟、五代第61窟壁畫中也有表現,并有融合《佛母經》的跡象。[26]31-32,[27]98,100,105

莫高窟隋代涅槃圖中的摩耶表現為臥佛頭側的坐姿女子。宮治昭認為,巴米揚石窟中也有同類圖式(未見于印度和犍陀羅)。[5]472不知是否受此影響,《中國石窟》一度將克孜爾石窟第179窟臥佛頭部下方人物釋為摩耶,認為克孜爾石窟第98窟、163窟、179窟、110窟等窟表現了摩耶夫人自忉利天降,視佛涅槃之像。[15]212,[28]212宮治昭注意到相關意見,未予確認,只說此問題留待以后解決。[5]429現在,學界已經訂正這一觀點。第98窟相關人物熏黑嚴重,《克孜爾石窟內容總錄》稱,佛頭下方繪密跡金剛。[20]124第163窟《涅槃圖》保存較好,臥佛頭側是須跋陀羅(背對觀眾的白衣人),佛腳下方是迦葉和樹神。[20]185前期研究可能將女性樹神誤識為摩耶。第179窟《涅槃圖》中,佛頭旁邊的兩個人物臉部皆有破損。將站立在佛陀上端的比丘辨識為阿難,應該沒有大的問題。阿難下方人物尚保留有頭光及王冠局部,比照阿阇世王所見四相圖中的佛涅槃相(圖10),這個人物應是坐地痛哭的持金剛神。第110窟臥佛頭側人物亦如此,除了男式王冠,此人雙手交叉抱臂的動作也可被辨識,這是密跡金剛痛不欲生的表現。如楊波所指出的,金剛神旁邊是掉落于地的金剛杵。[29]133

除了第163窟從樹冠中探身而出的女性樹神,克孜爾石窟第224窟《焚棺圖》中有一女性天人也可被清楚識別。第224窟是一個中心柱窟,后室后壁留有涅槃臺,后室前壁《焚棺圖》連同上方券腹的散花天人皆被德國人揭取,即今德國亞洲藝術博物館藏克孜爾壁畫第MIKⅢ8861號(圖14)。女子位于《焚棺圖》中棺尾一側,對此,學界籠統地稱:“棺材腳前有一女神,她從一個盤子里拋撒供品”[3]303,“(棺)尾端神捧盤”[30]224,“女性舉哀者”[31]171。“女神”或“女性”是穩妥的描述。但廖旸懷疑這個棺尾婦人為摩耶夫人。[21]257這樣的話,把她歸屬于一般女性或天神的做法就顯得過于謹慎了。

圖14 德藏克孜爾壁畫第MIKⅢ8861號(任平山攝)

筆者認為,不僅克孜爾石窟第224窟的棺尾女子可辨識為摩耶[22]245-246,在第47窟、48窟、77窟中也可以找到佛母身影。

第77窟后壁下方為涅槃臺,臥佛塑像已經不存,臥佛腿部上方壁畫中保留兩個飛行天人及一個右手舉扇的比丘。此外,后室右側壁(即靠近臥佛頭部的側壁)殘存一個飛行天人及其他天人足部。后室左側壁(即靠近臥佛腳部的側壁)壁畫原來保存較完整,德國人揭取后,成為德藏克孜爾壁 畫 第MIKⅢ8841a號、第MIKⅢ8841b號。兩圖拼合,得到一幅高141.50厘米、寬424.50厘米的大型壁畫⑤見趙莉《海外克孜爾石窟壁畫復原影像集》,上海書畫出版社,2018年,第56頁、57頁。,描繪八個天人,翩翩飛行。從天人運動方向判斷,此壁天人應該和石窟右側壁飛行天人形成對稱關系,即分別朝向涅槃臺臥佛的腳部和頭部。

格倫威德爾描述說:

位于涅槃佛后邊的背壁遭到嚴重破壞,其上的壁畫多處被剝走,還有多處被煙熏得一片漆黑。不過有一點是肯定無疑的,那就是在背壁上以及佛涅槃臺上的頭部、腳部上方的側壁上,都曾經繪有真人大小的美麗飛天,她們在散花、舞動彩帶或華蓋,或演奏樂器。[3]162

文中的“她們”,即第MIKⅢ8841b號壁畫中的四個女性天人(圖15)。問題在于,這四個女子并非地位平等地飛行。霍旭初指出,她們表現出明顯的主從關系。[32]41第三位女性帶有華麗的頭冠,比周邊飛天的頭飾莊嚴得多。她的身體橫貫畫面中心,胸部豐滿,體型也略大一些。在她前面的兩位女子,臉部沒有朝著下方臥佛。她們一邊飛行,一邊回頭,關切地注視著她的表情。后面的飛天則恭敬地為她撐著華蓋。

圖15 德藏克孜爾壁畫第MIKⅢ8841b號壁畫

第MIKⅢ8841a號壁畫中三四個男性天人的主從關系,不如女性飛天這么明顯,但也不是完全沒有。第一位男性天人回頭觀望著第二位男性天人。第二位男性天人也帶著更為華麗的頭冠,并且體型比身后兩位隨從略大,無疑是這一組天人的核心。但如果把兩幅壁畫拼合,還原到石窟后室左側壁原位,觀眾也許會發現,第一組女性飛天的主人看起來更加重要。首先,她的隊伍飛行在前,更加靠近佛陀。其次,后面男性天人之主,手持金剛杵,伴護前者。他可能是護法金剛[13]492,但我不禁把他想象為死后升天的凈飯王。

無論如何,整體上看,女性飛天的核心人物只能是忉利天降下的摩耶夫人。女樹神可能在涅槃中出場。又或者,我們假定這個人物是伴隨帝釋天的帝釋天妃。但她們尊格較低,不會在人群中如此顯赫。

第MIKⅢ8841b號壁畫中摩耶夫人被諸天人圍繞、前后翼從散花供養的場景,與《摩訶摩耶經》描述相近:

如前所述,《摩訶摩耶經》所記世尊從棺中合掌而起之事,當系托偽。但此經編纂顯然不是全部生造,而是融合了“三十三天說法”等已然存在的佛教敘事。文本中,摩耶夫人從三十三天下降到佛涅槃雙樹之所。天女環繞的排場也在《佛本行集經》中出現:“(摩耶)生彼天已,即有勝妙無量無邊諸天采女,左右圍繞,前后翼從,各各持于無量無邊供養之具、曼陀羅等,詣菩薩所,處處遍散。”[2]701此節講述佛母來到凈飯王宮,也是從忉利天降下人間。降下娑羅雙樹,當亦如此。小乘佛經提到了摩耶對佛涅槃的反應。漢譯《長阿含經》謂世尊涅槃后,“時,忉利天于虛空中,以文陀羅花、優缽羅、波頭摩、拘摩頭、分陀利花散如來上,及散眾會,又以天末栴檀而散佛上,及散大眾。佛滅度已,時梵天王于虛空中以偈頌曰……”[34]26繼梵天之后,頌偈者還有釋提桓因(帝釋天)、四天王、兜率陀天王、化自在天王、他化自在天王等天眾。其中也包含摩耶夫人::‘佛生樓毗園,其道廣流布。還到本生處,永棄無常身。’”[34]27

克孜爾石窟第47窟后室橫券頂壁畫脫落嚴重,但還是有六軀飛天保留下來。這些飛天中沒有女性。但有一例飛天沒有繪制在券頂,而是繪制在涅槃臺臥佛身光的旁邊。(圖16)她左手托著花盤(和上述第224窟棺尾女子一樣),右手揚起,拋撒花朵。她的出現位置近似第163窟《涅槃圖》中的女樹神,但并沒像女樹神那樣出現在樹冠中,而是從空中俯沖下來。這樣一來,相對于券頂男性飛天,第47窟涅槃臺佛足上方的這個女性飛天顯然擁有一個更加親近佛陀的位置。她的重要性也超過了身后(后室左側壁)現存的五個佛弟子。

圖16 克孜爾石窟第47窟后室飛天

第48窟后室壁畫風格和第47窟相一致,剛好可以補充第47窟壁畫破損造成的不足。第48窟后室涅槃臺臥佛塑像不存。橫券頂繪八軀飛天(圖17)⑥本文圖片來源: 圖1、圖2,A·格倫威德爾《新疆古佛寺:1905—1907年考古成果》,趙崇民、巫新華譯,中國人民大學出版社,2007年,第179頁、第231頁。圖3,趙莉《西域美術全集8 龜茲卷·克孜爾石窟壁畫②》,天津人民美術出版社,2016年,第14頁。圖4、圖16,新疆維吾爾自治區文物管理委員會、拜城縣克孜爾千佛洞文物保管所、北京大學考古系編《中國石窟·克孜爾石窟》(第一卷),文物出版社,1989年,第51圖、152圖。圖5、圖8,阿爾伯特·馮·勒柯克,恩斯特·瓦爾德施密特《新疆佛教藝術》(上),管平、巫新華譯,新疆教育出版社,2006年,第244頁;趙莉《西域美術全集8 龜茲卷·克孜爾石窟壁畫②》,第15頁、16頁。圖6,A·格倫威德爾《新疆古佛寺:1905—1907年考古成果》,第153頁;《中國新疆壁畫藝術》編輯委員會編《中國新疆壁畫藝術·第一卷·克孜爾石窟(一)》,新疆美術攝影出版社,2009年,第148頁。圖7,中國美術研究所、中國外文出版社《新疆の壁畫·上·キジル千仏洞》,株式會社美乃美,1981年,圖197。圖9,《中國新疆壁畫藝術》編輯委員會編《中國新疆壁畫藝術·第二卷·克孜爾石窟(二)》,新疆美術攝影出版社,2009年,第240頁。圖10,趙莉《西域美術全集8 龜茲卷·克孜爾石窟壁畫②》,第185頁;A·格倫威德爾《新疆古佛寺:1905—1907年考古成果》,第283頁、303頁;宮治昭《涅槃和彌勒的圖像學:從印度到中亞》,李萍、張清濤譯,文物出版社,2009年,第427頁。圖12,阿爾伯特·馮·勒柯克、恩斯特·瓦爾德施密特《新疆佛教藝術(上)》,第244頁。圖13,中國壁畫全集編輯委員會編《中國美術分類全集·中國壁畫全集8·克孜爾1》,天津人民美術出版社,1992年,第178頁。圖15、圖17,趙莉《西域美術全集7 龜茲卷·克孜爾石窟壁畫①》,天津人民美術出版社,2016年,第50頁、62頁。,或持華蓋,或拋花禮拜。其中一位天人為女性,在整個天人隊伍的前面。手持華蓋的天人緊隨其后。理論上比忉利天人地位更高的梵天或凈居天(從服飾可以判斷)也跟在她的身后。如果還原到石窟立體空間進行觀察,作為供養天人的領航者,女性天人下方剛好是臥佛頭部。

圖17 克孜爾石窟第48窟后室飛天

結論

克孜爾石窟“摩耶婚姻”的相關圖像主要來自格倫威德爾的論述,對其論述,學界存有爭議。如果他的闡釋成立,那么從“摩耶婚姻”開始,到“受胎靈夢”“樹下誕生”“三十三天聞法”,再到“涅槃降贊”,克孜爾石窟壁畫較為完整地涵蓋了佛母摩耶的事跡。

“摩耶靈夢”在克孜爾石窟僅存一例,圖式介于犍陀羅和中原“乘象入胎”之間。“樹下誕生”在克孜爾石窟保存略多,并反映出圖像的兩面性。一方面,摩耶、帝釋天、梵天的圖像表現沒什么變化。另一方面,壁畫在中心柱窟中的位置似不固定:在第99窟,它繪制在右甬道外側壁;在第175窟,它繪制在后室左側壁;在第193窟,它繪制前廊側壁半圓端。第99窟、175窟圖像構成不同于一般克孜爾中心柱窟。姚律認為,這兩個石窟把釋迦的生和死繪制在同一空間,旨在強調佛陀的“最后身”概念。[35]2-8

單純再現“佛陀上升三十三天為母說法”的圖像,我只看到第171窟券頂菱格中有一例。也許以后會有新的發現。

隋代敦煌涅槃圖中,佛母坐在臥佛頭側。克孜爾石窟中的“涅槃降贊”則更多表現為空中飛行的樣子。在第47窟、77窟摩耶夫人靠近臥佛足部,在第48窟則靠近臥佛頭部,出現位置并不固定。

第77窟是一個大像窟,后室平面為橫長方形,寬8.56米,進深4.28米,盝頂高5.12米。在這個規模宏大的盝頂上排列數十個長方形格,每格繪制一個伎樂天人。畫家將被天人簇擁的摩耶夫人繪制在與臥佛相鄰的側壁。

第47窟為大像窟,后室為橫長方形,寬9.4米,進深3.92米,但這個后室是橫券頂,高6.3米。主要的男性飛天都繪制在橫券頂上。相較第77窟盝頂設計的特立獨行,后室券頂繪制飛天在克孜爾石窟較為常見。第48窟亦是如此。在第47窟,摩耶夫人作為飛天中唯一的女性,得以進入涅槃臺佛足上方的后側壁。她沒有女眷陪伴,部分因為佛陀身光邊緣這個位置只留下較為有限的空間。

第48窟也是大像窟,但其后室比第47窟、77窟小得多。后室平面橫長方形寬5.88米,進深僅2.68米,橫券頂高4.02米。摩耶沒有繪制在側壁,而是和其他男性飛天一起存在于券頂,但畫家將她安排在靠近臥佛頭部的位置。

在本文論及的相關石窟中,第224窟(中心柱窟)后甬道空間最小,甬道寬3.4米,進深2.06米,橫券頂高2.38米。摩耶未同其他飛天一起從天而降,她站立在臥佛對面,即后室前壁《焚棺圖》的棺尾。

摩耶夫人降下娑羅雙樹的表現,受石窟空間影響較大。但壁畫空間應該不是圖像構成靈活多變的唯一變量。在實際操作中,畫家可以通過將人物比例變小的方式去完成任何一種固定方式的表達。因此,不同于莫高窟和巴米楊,克孜爾石窟中的摩耶夫人體現了多種呈現方式的嘗試,而非某種圖式的繼承。這種情況多出現在新觀念開始流行但還沒有形成規制的那個階段。

總體而言,克孜爾石窟后室通過兩種方式凸顯佛母的特殊身份。一是在涅槃空間的飛天組合中,摩耶具有女性飛天的“唯一性”⑦森木塞姆石窟第43窟后室橫券中脊繪18身天人,壁畫被嚴重熏黑,其中有一位女性站在行列末端倒數第2號位置,或為摩耶。她前方之人的服飾帶有天王的特征,但長裙及地、臂著長袖的情況,為其他天王圖像所未見,也許是天王的一種特殊表現,也許代表了某位女性死后往生四王境界。森木塞姆石窟第43窟不僅后室頂部天人行列十分獨特,而且主室券頂兩側也繪有飛天,對此需做個案討論。。二是合理設置摩耶與臥佛及其他飛天的位置關系,通過人物關系凸顯佛母的重要身份。同時,畫家小心避免這位女性飛天被誤讀為帝釋天妃。帝釋天、帝釋天妃并列之像常見于克孜爾中心柱窟正壁佛龕兩側。克孜爾中心柱窟后室的佛母則從未單獨與帝釋天并置,盡管二人都來自忉利天。

漢譯《增一阿含經》沒有描寫摩耶偈頌涅槃時的情緒。克孜爾石窟涅槃圖中,不同人物對世尊離世表現各異,或悲痛,或留戀,或贊嘆,或沉思。摩耶夫人作何心態呢?上述案例中,摩耶夫人的面孔多數不復完整,唯獨第224窟壁畫例外。在這件壁畫中,摩耶夫人皺著眉頭,張開嘴。(圖18)同樣表情亦可見于克孜爾石窟第205窟臥佛頭側啼哭的金剛以及水缸中蘇醒哀嚎的阿阇世王⑧圖見趙莉《海外克孜爾石窟壁畫復原影像集》,第117頁、118頁。。舉哀的佛母一邊拋撒鮮花,一邊悲嗚。如是,克孜爾石窟第224窟畫家將摩耶作了“人性化”再現。

圖18 德藏克孜爾壁畫第MIKⅢ8861號棺尾女子(任平山攝)

余論

克孜爾石窟壁畫沒有發現“佛陀復活”的內容。如來從金棺出、為母說法的相關敘事,南北朝時期出現在漢譯《摩訶摩耶經》文本中,繼而又在初唐以后的中原佛教美術中流行。7世紀玄奘法師帶著這一觀點,參觀了印度拘尸那揭羅國城外的一座摩耶哭佛紀念塔,并在《大唐西域記》中完成了對印度史地的書寫⑨《大唐西域記》載:“停棺側有窣堵波,是摩訶摩耶夫人哭佛之處。如來寂滅,棺斂已畢,時阿泥陀上升天宮,告摩耶夫人曰:‘大圣法王今已寂滅。’摩耶聞已,悲哽悶絕,與諸天眾至雙樹間,見僧伽胝、缽及錫杖,拊之號慟,絕而復聲曰:‘人天福盡,世間眼滅!今此諸物,空無有主。’如來圣力,金棺自開,放光明,合掌坐,慰問慈母:‘遠來下降!諸行法爾,愿勿深悲。’阿難銜哀而請佛曰:‘后世問我,將何以對?’曰:‘佛已涅槃,慈母摩耶自天宮降,至雙樹間,如來為諸不孝眾生,從金棺起,合掌說法。’”見玄奘、辯機《大唐西域記校注》(下),季羨林等校注,中華書局,2000年,第549頁。。龜茲高僧木叉毱多曾就《瑜伽論》真偽與玄奘辯駁。[36]114他們應該沒有談到《摩訶摩耶經》,否則往來商榷,或亦火花四濺。

“尚拘漸教,食雜三凈”[37]54,玄奘特別留意龜茲及其他地區小乘僧人食“三凈肉”的情況。他想必知道這種描述將在僧人普遍食素的中原造成對小乘佛教的不利影響。這很有趣,一方面,梁武帝蕭衍《斷酒肉文》推行的戒律,使得中原大乘佛教徒具備某種道德優勢;另一方面,佛教早期戒律中確實包含對“三凈肉”有條件的食用許可,《十誦律》明確指出“應盡形不啖肉魚”這類主張混淆是非,破壞僧團和合。⑩《十誦律》載:“調達僧中唱言:‘比丘應盡形受著納衣,應盡形受乞食,應盡形受一食,應盡形受露地住,應盡形受斷肉魚……’調達爾時,非法說法,法說非法,善說非善,非善說善,犯說非犯,非犯說犯……佛爾時自約勅調達:‘汝莫作方便破和合僧,莫受持破僧因緣事……’”見弗若多羅、鳩摩羅什譯《十誦律》,大正新修大藏經本(冊23),CBETA電子佛典,2018年,第265頁。

龜茲說一切有部律學發達,持戒自有傳承。很難說他們一成不變地貫徹了部派戒律。但比起大乘或部分大乘化的周邊地區,龜茲比丘更保守地繼承了那些古老而復雜的律藏。其中一些戒律,例如禁止比丘觸摸金銀、擁有財富及從事經濟活動等規定,隨著社會發展,變得不合時宜。在佛教世俗化的大趨勢中,龜茲佛教或也有所變通。但慶昭蓉對吐火羅語世俗文書的研究表明,龜茲比丘常常讓俗眾管理或在場見證經濟活動。這意味著,龜茲寺院比高昌、敦煌等地直接介入民間經濟的僧人更嚴謹地講究凈行。[38]407

漢譯《雜阿含經》第640篇,為世尊講述法滅之事,其中提到佛母最后一次降下人間。此經為說一切有部所傳,熟讀經律的龜茲僧眾當不陌生。按照時間推算,這件事將發生在他們所生活的時代不久的將來。

佛涅槃后,遺留教法于人間。千歲后,諸比丘輩不讀誦經書,德行敗壞。僧團最后一次結集,修羅他阿羅漢在大會上說波羅提木叉(戒律)。佛母從天而降,證明修羅他背誦的戒律來自其子釋迦,而今都被比丘拋棄、忘卻了。《雜阿含經》寫道:“爾時,,詣諸眾僧所,號咷啼泣:‘嗚呼,苦哉。是我之子經歷阿僧祇劫,修諸苦行,不顧勞體,積德成佛,今者忽然消滅’。”[39]179

故事結局令人感傷。作為下座比丘的修羅他完整背誦出原始律藏,卻觸怒了在場的上座弟子。世上最后一位阿羅漢,被上座弟子利刃殺害。修羅他弟子為師報仇,復殺上座。如來正法,就此不復現世。