滄州沿海地區深層地下水化學特征及氟化物分布研究

劉有才,周 盛

(1. 河北省水文工程地質勘查院,河北·石家莊 050021;2. 中國兵器工業北方勘察設計研究院有限公司,河北·石家莊 050011)

地下水的化學成分是地下水與環境以及人類活動長期相互作用的產物,其分布特征及變化規律反映了地下水補徑排過程中與其環境長期相互作用。一般來說,地下水的起源與補給來源不同,其水化學分布特征和動態變化規律也不同,而且地下水的交替強度不同,其化學成分分布特征和動態變化規律也不同,通過分析地下水的化學成分空間分布和隨時間變化規律,可以幫助確定其間的水力聯系,對確定地下水的循環模式具有重要意義。

研究區地處華北平原東部濱海平原,處于海陸交匯區域,地下水水化學類型受地質構造、地層巖性、古地理環境、地形地貌及水文地質條件的綜合影響,形成了具有明顯分帶性的分布規律。同時在不同氣候、人為活動等影響因素下,地下水水質也在不斷變化,淺層地下水比深層地下水變化的較明顯,總體趨勢為水質西好東差、礦化度西低東高。

研究區滄州沿海地區目前主要的供水水源為地表水及非常規水源,地下水只占其中的很少部分,約20%,且大部分為農業用水,供給生活用水的地下水只占生活用水總量的3%。隨著渤海新區經濟社會的飛速發展,對水資源的需求量呈逐年增大趨勢,這種以地表水及非常規水源為主的供水結構存在一定程度的風險,不能保障供水安全。區域地下水受水文地質條件影響,地下水質量較差,研究地下水化學特征、分析地下水污染離子分布規律及機理有利于地下水資源的合理規劃、利用與管理,應對突發供水事件,保障人民正常生活,意義重大。

我國學術界對地下水資源及其水化學的研究,長期給予高度關注。1997年張宗祜等對人類活動影響下華北平原地下水環境的演化與發展進行了研究[1],2004年王蘭化對天津市平原區深層淡水咸化—咸水下移問題的討論[2],2006年宋海波對華北平原典型區地下水質及咸淡水界面變化研究[3],2007年劉志國等對河北平原地下水環境的演化規律進行了分析研究[4],以及在沿海地區開展的大量地下水化學特征、海咸水入侵等研究工作[5-9]。

1 研究區域概況

研究區位于河北省滄州市東部沿海,西起滄州,東臨渤海,北靠天津,南至海興沿海與山東省接壤,分布范圍為東經117°04′37?~118°00′17?,北緯38°0′30?~38°37′45?,總面積3321km2,包括黃驊市和海興縣兩部分(圖1)。屬大陸溫帶半濕潤季風氣候,四季分明,年平均氣溫12.9℃,多年平均降水567.8mm,降水多集中在7~9月份,冬季較少。

圖1 研究區區位圖Fig.1 Location map of the study area

研究區屬于沖海積、海積平原,黃驊市以東以海相沉積為主,地勢平坦,自西南向東北略,傾斜坡降1/8000~1/15000,地面標高2~15m,東部沿海岸線一帶地面標高為1~4m。海岸地區人工地貌類型包括鹽田、海水養殖場、開發區、港口碼頭等。海岸線呈NW-SE走向,為粉砂淤泥質海岸,潮灘十分發育。海岸貝殼堤十分發育,是由海生貝殼及其碎片和細砂、粉砂、淤泥、淤泥質黏土薄層組成的,與海岸大致平行或交角很小的堤狀地貌堆積體,形成于高潮線附近,為古海岸在地貌上的可靠標志。

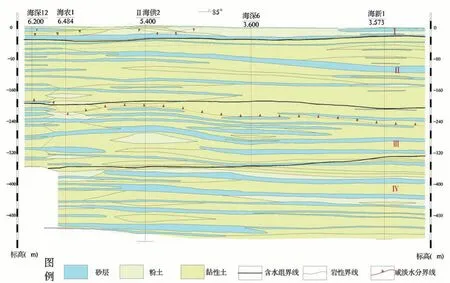

地下水按埋藏條件可劃分為IⅡⅢⅣ四個含水層組,咸水底板埋深一般在170~250m(圖2)。本區生活飲用水主要利用層為第Ⅳ含水組,底界埋深380~450m,含水層巖性以細砂、細粉砂為主,滲透性及富水性均比較弱,單位涌水量1.0~1.5m3/(h·m)。由于上覆層及含水層之間為厚層黏土與粉質黏土,又遠離補給區,故側向徑流補給微弱,礦化度比較高,一般1.0~2.0g/L,水化學類型為重碳酸·氯化物—鈉型或氯化物·重碳酸鹽—鈉型。區域深層地下水主要受開采控制,表現為徑流—越流—開采型動態類型。

圖2 水文地質剖面圖Fig.2 The hydrogeological profile

2 樣品采集與測定分析

參考《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)標準采取并化驗飲用水全分析樣品,共布置了28個采樣點,基本覆蓋了全區范圍,化驗項目包括水的物理性質(色、臭和味、渾濁度、肉眼可見物)、pH值、氯離子、硫酸根、重碳酸根、碳酸根、氫氧根、鉀離子、鈉離子、鈣離子、鎂離子、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、碘離子、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨氮,鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、SiO2、溶解性總固體、總硬度(以CaCO3計)、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑等,重點對氟化物進行了分析研究。測試完成后,使用SPSS13.0對有關地下水化學參數進行統計和相關性分析,利用ArcGIS9.3地統分析工具采用普通克里金方法對氟離子等值線進行了插值計算,分析其空間分布特征,結合已有資料進行了主要離子空間分布特征及形成機理研究。

水化學式命名以深層水中毫克當量百分數≥25%的離子參與定名。

3 地下水化學類型分析

3.1 水化學類型分區

本區海岸地帶地下水和現代海水多次交替作用,尤其晚更新世以來,研究區曾經歷過四次較為明顯的海侵和海退,因此本區地下水也相應經歷了四次大的陸地淡水同海咸水的混合及離子交換等水文地球化學作用過程。在開采條件下,上下含水層和深層咸淡水之間的天然平衡遭到破壞,從而引起上部咸水體越流補給和海域咸水體西移,使淡水含水層逐漸咸化,形成了Cl-Na型水或以Cl為主的混合型地下水。

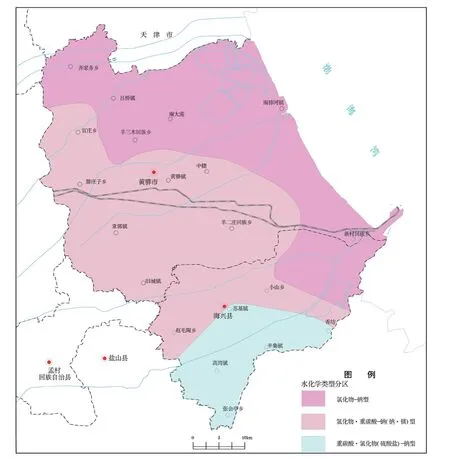

上世紀九十年代地下水化學類型以Cl-Na型、Cl·HCO3-Na(Na·Mg)型為主(圖3),礦化度1.0~2.0g/L,全咸區位于新村回族鄉一帶,海興縣南部礦化度相對較低,個別地段礦化度<1.0g/L。自大量開采地下水以來,深層地下水與上層咸水形成了巨大的水頭差,打破了原來的水力動態平衡,促進了咸水、淡水之間的水力聯系,咸水通過透水通道或越流補給深層地下水,區域深層地下水礦化度、咸水底界埋深呈增大趨勢。

圖3 歷史地下水化學圖(1990)Fig.3 Historical chemical diagram of groundwater in 1990 year

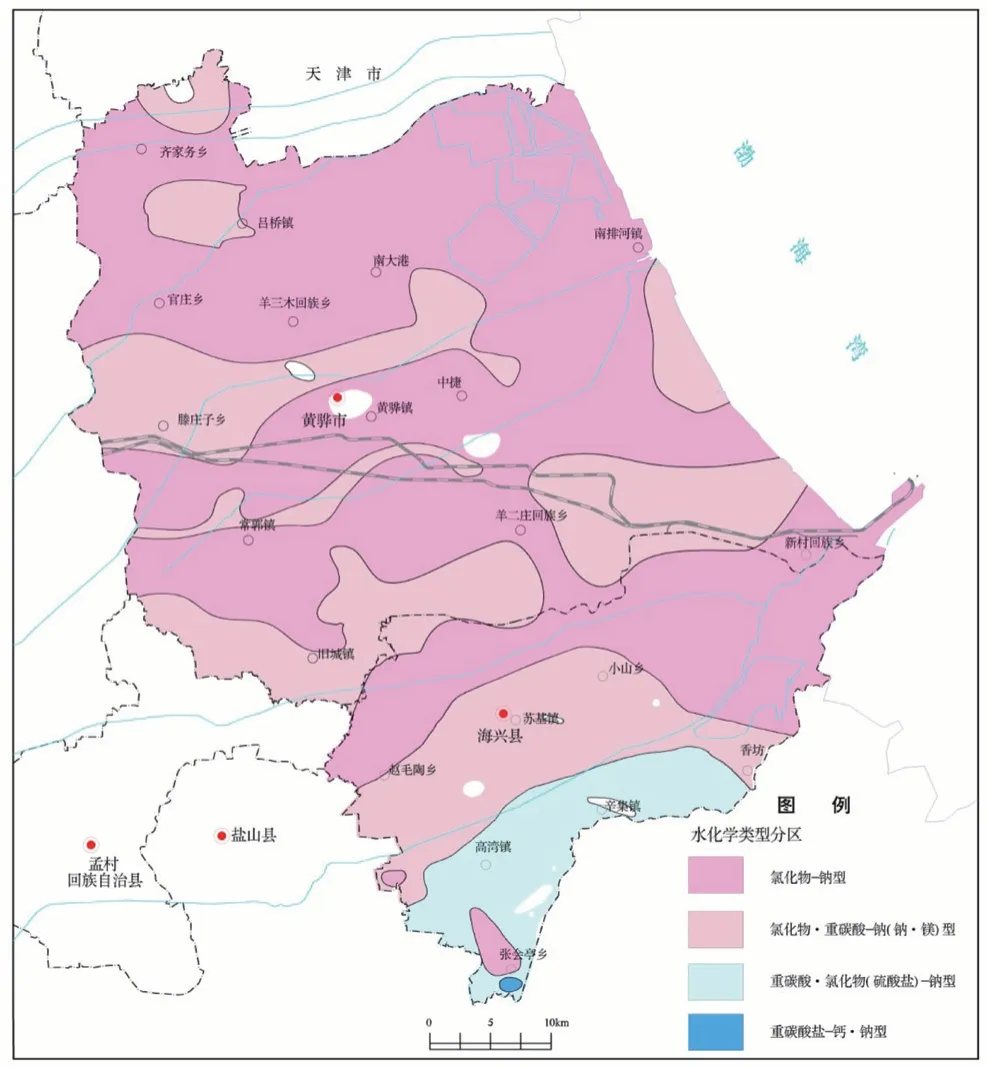

現狀條件下,水化學成分受地下水形成條件、交替速度以及水文地質單元的控制影響,本區深層地下水水化學類型主要為Cl-Na型,其次為Cl·HCO3-Na(Na·Mg),HCO3·Cl(SO4)-Na及HCO3-Ca·Na型水少量分布(圖4)。受地下咸水體影響,Cl-Na型水廣泛分布于全區,是黃驊市與海興縣內最主要的水化學類型,面積1810.65km2。主要離子成分為Cl-、Na+及Mg2+,礦化度1.0~2.4g/L,pH值6.59~8.73。Cl·HCO3-Na(Na·Mg)型水呈 條帶狀 分布,與古河道分布區相關性較強,主要分布于黃驊市滕莊子鄉以東、舊城至羊二莊及海興縣趙毛陶-香坊一帶,面積981.45km2,主要離子成分為Cl-、Na+、及Mg2+,礦化度1.23~1.57g/L,pH值8.17~8.66。HCO3·Cl(SO4)-Na型 分布于海興縣的南部地區,面積178.81km2,主要離子成分為及Na+,礦化度1.34~2.14g/L,pH值8.21~8.9。HCO3-Ca·Na型水在本區零星分布,面積1.75km2,占全區0.06%。主要離子成分為Ca2+及Na+,礦化度<1.0g/L。對比歷史化驗資料分析可見區域地下水水化學類型總體保持穩定,局部地段有咸化的趨勢。

圖4 地下水化學圖Fig.4 Chemical diagram of groundwater

3.2 TDS分布特征

溶解性總固體(TDS)主要指水中的一些常見的離子成分,它們多數是天然礦物的產物,是反映一個地區地下水水質好壞的一個重要指標,TDS的高低可以將地下水區分為淡水(TDS小于1g/L)、微咸水(1~3g/L之間)和咸水(3~10g/L之間)。

研究區深層地下水TDS變化幅度較小,一般在1.0~2.0g/L之間,屬微咸水,在該區廣泛分布。小于1g/L及大于2g/L的地區在區內呈點狀或條帶狀分布,分布范圍較小。

3.3 主要離子空間變化特征

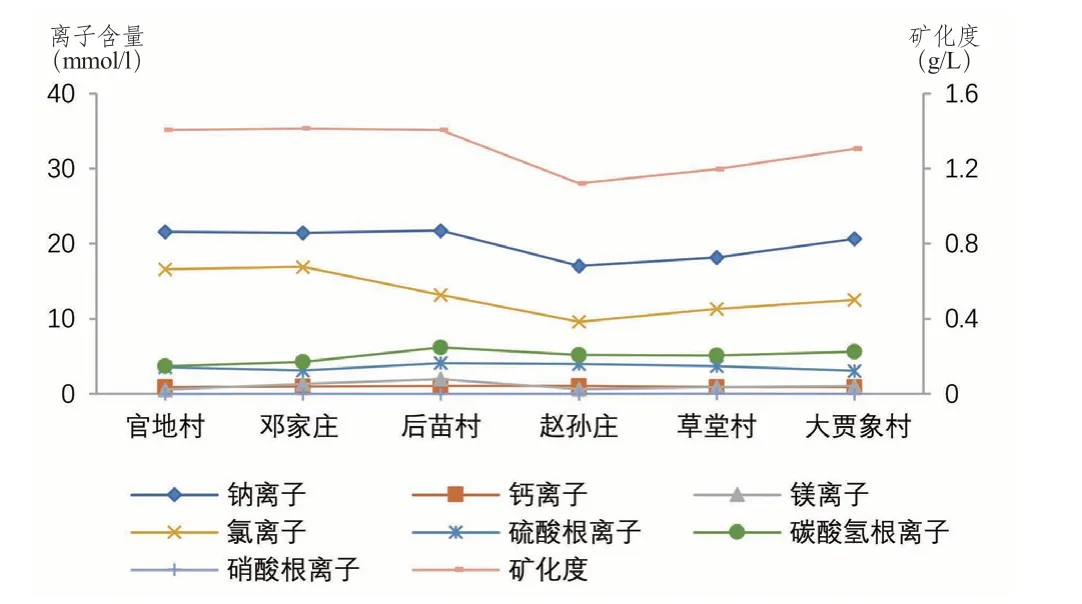

深層地下水礦化度含量空間總體變化不大,小丁村—劉王莊一線礦化度1.12~1.41g/L,Na+、Cl-離子濃度比重最大,含量空間變化較小,離子濃度相對較低,變化趨勢同樣較小(圖5)。

圖5 小丁村—劉王莊一線水化學剖面圖Fig.5 Hydrochemical profile of Xiaodingcun- Liuwangzhuang

4 地下水中氟化物分布特征及原因分析

4.1 氟化物分布特征

氟為鹵族元素,化學性質活潑,通常以陰離子形式及多氟化合物狀態遷移。氟是人體必需的微量元素,但攝入過量就會造成氟中毒癥,長期飲用含氟量在4.0mg/L以上的水,可導致氟骨病而喪失勞動能力。氟在植物體的積累隨植物體的種類不同而有所差異,因此在不同作物對氟的敏感程度不同,當氟的含量過高時,作物的生長發育會受到抑制甚至死亡。國家生活飲用水衛生標準要求氟化物含量不超過1.0mg/L。農田灌溉用水標準要求一般地區為≤3.0mg/L。

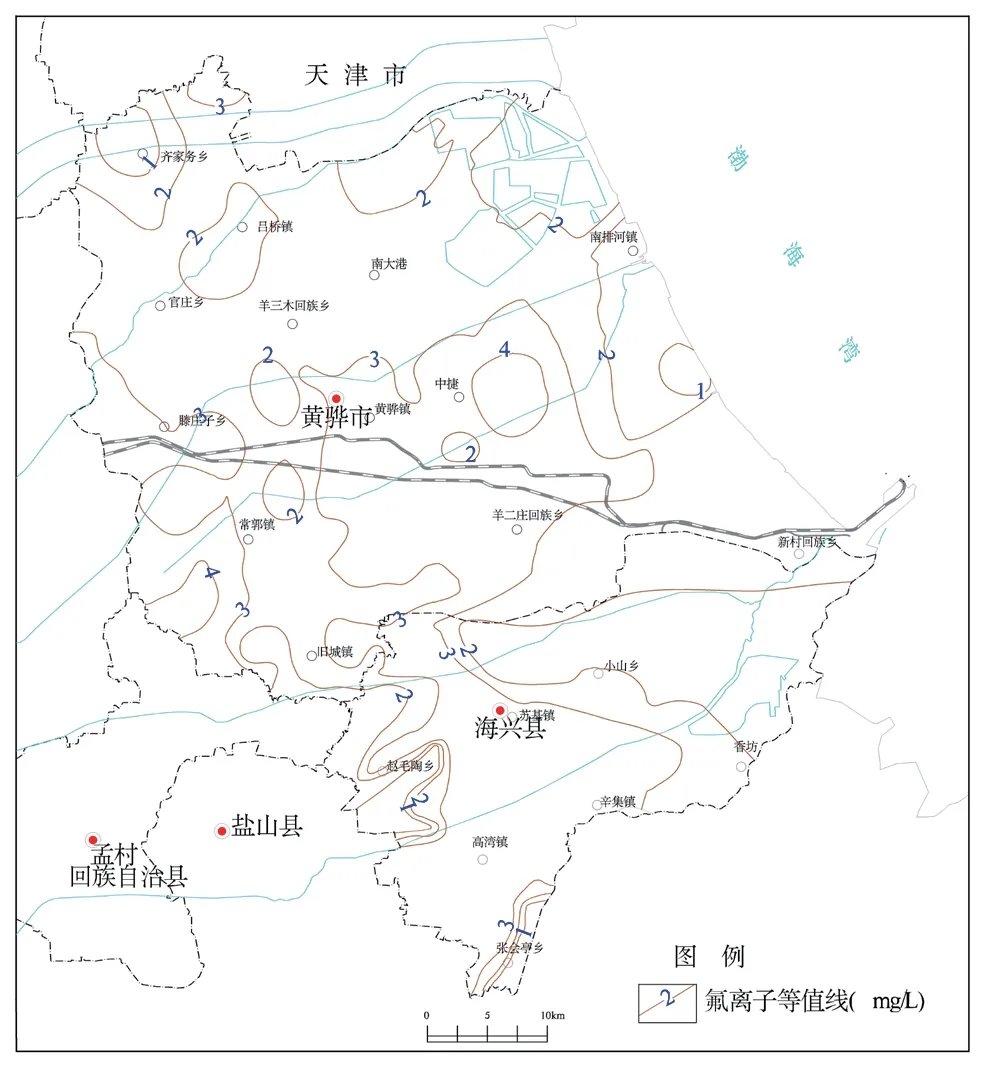

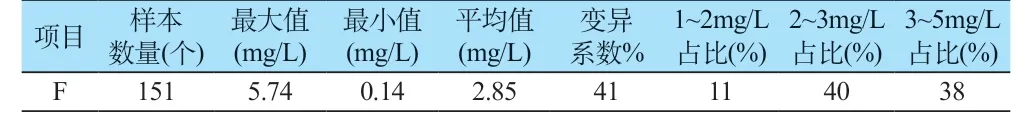

研究區淺層水由于循環交替頻繁,淺層氟離子含量多為0~1.0mg/L,小部分地區含量1.0~2.0mg/L。深層水氟離子含量1.0~5.0mg/L,中捷以東、羊二莊以西、黃驊鎮以南地區氟離子含量3.0~4.0mg/L,黃驊市其他地區氟離子含量多2.0~3.0mg/L,海興縣氟離子含量1.0~3.0mg/L,小部分氟離子含量大于4.0mg/L(表1、圖6)。從區域上看氟離子含量有自西向東逐漸升高的趨勢,對比歷史資料顯示區域深層地下水氟離子含量局部有升高跡象。

圖6 氟離子等值線圖Fig.6 Fluorine ion contour map

表1 滄州沿海地區氟離子檢出結果統計表Table 1 Statistical table of detection result of fluorideion in Cangzhou coastal area

歷史同位素數據分析顯示,本區地下淡水的補給來源主要是大氣降水,地下水中氟的主要來源是后期水和含水介質中的含氟礦物相互作用的結果。

4.2 氟的來源

(1)本區第四系構散沉積物中含氟礦物主要來自太行山前母巖風化物。太行山東麓廣泛分布太古界阜平群與五臺群變質及混合巖化作用的片麻巖類,大理巖類及變粒巖類,這些巖石含有較多的氟礦物,黑云母、白云母、磷灰石等,經風化搬運沉積富存在第四第松散地層中。本區所處濱海平原,地下水徑流緩慢,據測定有咸水區深層水年齡為小于5萬年到77萬年(董悅安等利用36Cl同位素測定),也就是說大氣降水滲入地下,由山前運動到濱海平原時間至少約為5萬年。緩慢的徑流條件為氟進入水中富集提供了足夠的時間和空間,加上當時的沉積環境和古氣候條件,使本區成為氟的富集區。地下水的徑流條件制約著氟離子的遷移和富集,當徑流條件好時,氟運移活動加強,而徑流條件差或者遭遇滯留地帶則氟離子含量往往較高。

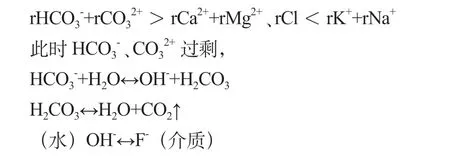

(2)氟在水中富集不僅需要有充足的物源,更要有適宜其富存的水環境[10]。通過以往大量資料分析表明,當水中OH-離子增高,水中堿性增強時,水中的OH-和介質中的氟發生交替吸附作用,從而使介質中的氟進入水中不斷富集,當堿性減弱時氟以化合態或絡合物形沉淀或吸附于土層中。其方程式為:

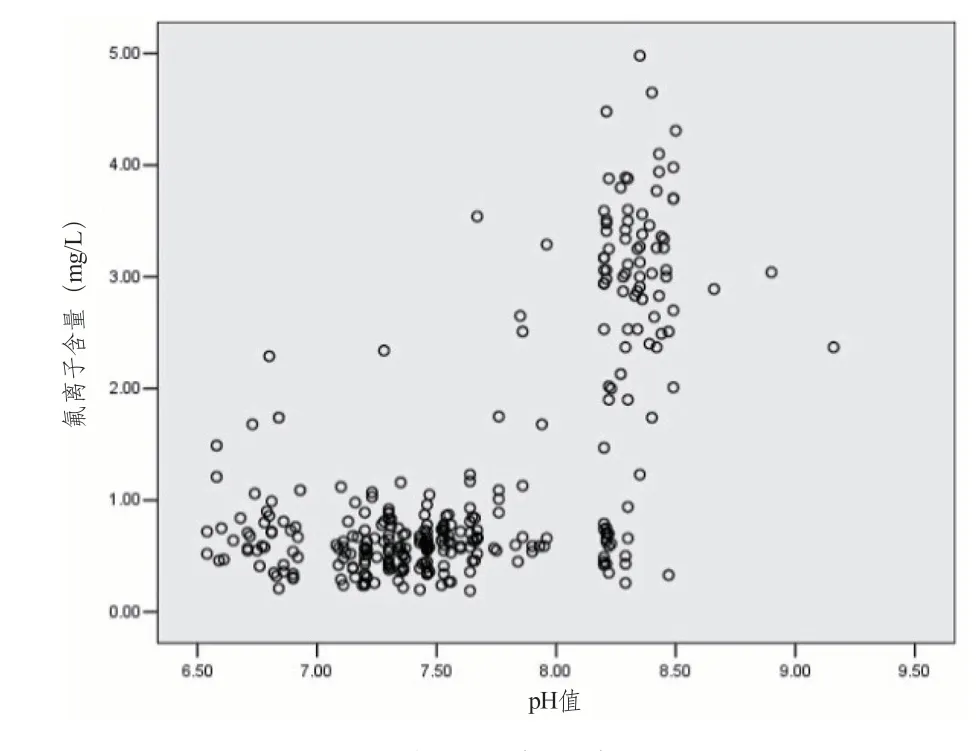

在一定pH值范圍內,氟化物濃度隨pH值增大而增大。本次取樣結果顯示pH值8.0~8.5間時,氟離子含量>2mg/L的樣品數量明顯升高(圖7)。

圖7 pH值與氟離子含量的關系Fig.7 Relationship between pH value and fluoride ion content

(3)地下水過量開采:地下水的過量開采,使得相鄰黏性土層水壓力發生變化,黏性土層在自重壓力下排水固結,產生地面沉降。黏性土含氟量相對較高,黏性土壓出液氟含量和其易溶鹽F-含量呈對數關系,黏性土釋放氟的量是隨著壓力增高而增高。黏性土的排水過程一部分是重力水自由流出將氟帶入含水層中,它的含氟量相當于易溶鹽F-含量;另一部分水是在一定壓力下排出,它的含氟量要高于易溶鹽F-含量。所以,地下水的過量開采,使其含氟量呈上升趨勢。科研項目“環渤海地區(河北部分)地下水資源與環境地質調查評價”研究表明滄州漏斗中心區域氟含量最高也是一個有利的佐證。本次研究氟的最高值也與地下水降落漏斗中心重合度較高。

5 結論

受近海岸地帶地下水和現代海水的交替作用的影響,滄州沿海地區深層水地下水水化學類型主要為Cl-Na(Mg)型、Cl·HCO3-Na(Mg)型水,礦化度1.0~2.0g/L,對比歷史數據Cl-Na(Mg)型水分布面積明顯增大,古河道分布區地下水化學類型多呈Cl·HCO3-Na(Mg)型,分布面積有所減小,區域深層地下水有咸化的趨勢。

深層水氟離子超標現象較嚴重,區域氟含量以2.0~3.0mg/L為主,中捷、羊二莊、黃驊鎮一帶局部地區氟離子含量3.0~4.0mg/L最大值達5.74mg/L。對比歷史資料顯示,區域深層地下水氟離子含量局部有升高跡象。高氟區集中分布在地下水漏斗區,pH值8.0~8.5區間地下水含氟量相對較高。含氟介質與水長期作用、地下水的過量開采、適宜的水文地質環境是形成氟離子濃度增大的重要原因。