云木香產地初加工歷史沿革及技術研究進展△

楊天梅,楊美權,左應梅,李紀潮,許宗亮,楊維澤,楊紹兵,鄧先能,張金渝

云南省農業科學院 藥用植物研究所,云南 昆明 650200

云木香為菊科植物云木香Aucklandia lappaDecne.的干燥根,其藥材名為木香,具有行氣止痛、健脾消食的功效,用于胸脅、脘腹脹痛、瀉痢后重、食積不消、不思飲食[1],為中醫臨床常用的理氣藥,還是治濕熱痢疾、里急后重的要藥,主產于云南麗江、大理、迪慶等地,為云南道地藥材之一。產地初加工是中藥材生產過程中的關鍵環節,合理規范的產地初加工方法是保證藥材品質的重要因素,也是形成藥材不同商品規格等級的重要途徑,還是最能體現藥材優質優價的重要舉措。因此,從加工源頭上控制藥材質量是保證其品質的重要措施。目前,有關云木香產地初加工的研究僅在其栽培技術及研究進展相關文獻中提及[2-3],并未引起研究者的廣泛關注。

云木香藥用部位為根部,其產地初加工方法在藥材生產環節尤為重要。目前,對云木香炮制歷史及方法已有文獻研究[4],但云木香藥材的產地初加工歷史尚未見文獻報道,本文對云木香的古籍記載及現代文獻進行了大量的調研,將其加工歷史沿革、近現代研究進行概述,以期為云木香的產地初加工深入研究和應用提供參考。

1 古代木香加工歷史沿革

木香之名始載于秦漢時期《神農本草經》,列為中品,為木香之正名[5]。從相關研究對木香的基原考證來看,古代存在木香、土木香、川木香和青木香混用現象。木香產地最早記載為云南保山,后來依靠從埃及、印度、尼泊爾等地進口[6-8]。依據《絲綢之路全史》記載:“《華陽國志》記載,永昌郡土地肥沃,出產黃金、光珠、琥珀等。其中大多為當地所出,但光珠、琥珀等顯系從印度或大秦輸入”[9]。筆者認為,“生于永昌”的木香只是集散于永昌(今云南保山,為古代對外通商要地或入境口岸),很可能是通過絲綢之路從國外(尤其是印度)帶入永昌,并非產于我國。在古代書籍中可見木香的性味、主治及來源的記載,未見產地加工的描述。

2 現代云木香產地加工

木香原產于印度、緬甸、巴基斯坦等國,經廣州輸入國內,故名“廣木香”。1930 年,云南鶴慶籍商人從印度帶回種子,在云南麗江魯甸試種成功,因其品質優良、療效顯著而享譽海內外,是云南著名的道地藥材品種,被稱為“云木香”。自從云木香引種成功后,近現代書籍中基本都有加工方法的記載;但具體方法有所不同,主要區別在切段的長度、干燥方式以及是否撞皮。加工方法可大致分為3 類:1)去除泥土,切成6~12 cm 長,過粗的成空心的縱剖為2~4 塊,曬干、風干或低溫烘干,再于麻袋內撞去外皮[10-17];2)除去須根、洗凈,切段,粗者縱切成2~4 塊,曬干、風干或低溫烘干[18-21];3)除去莖葉、須根及泥土,切段或縱剖成瓣,干燥后撞去粗皮[22-25]。由表1 可知,有的記載較詳細,規定了切段的長度(6~12 cm)、干燥的方式(曬干、風干和烘干)和撞皮;而有的記載比較模糊,僅記載了大致的工藝流程,有的甚至未提及撞皮,造成了云木香品質參差不齊的現狀。

表1 現代典籍云木香加工方法及產地分布

李曉花等[26]研究顯示,不同溫度條件下干燥的云木香中木香烴內酯和去氫木香內酯含量差異有統計學意義,隨著干燥溫度的升高,木香烴內酯和去氫木香內酯的含量均下降。湯王外等[27]研究了云木香不同去粗皮方法,發現采用機械撞皮機的去粗皮加工方法與傳統方法相比簡單易行,撞皮速度快,最重要的是對云木香藥材的質量沒有影響,但目前還未在生產上廣泛應用。

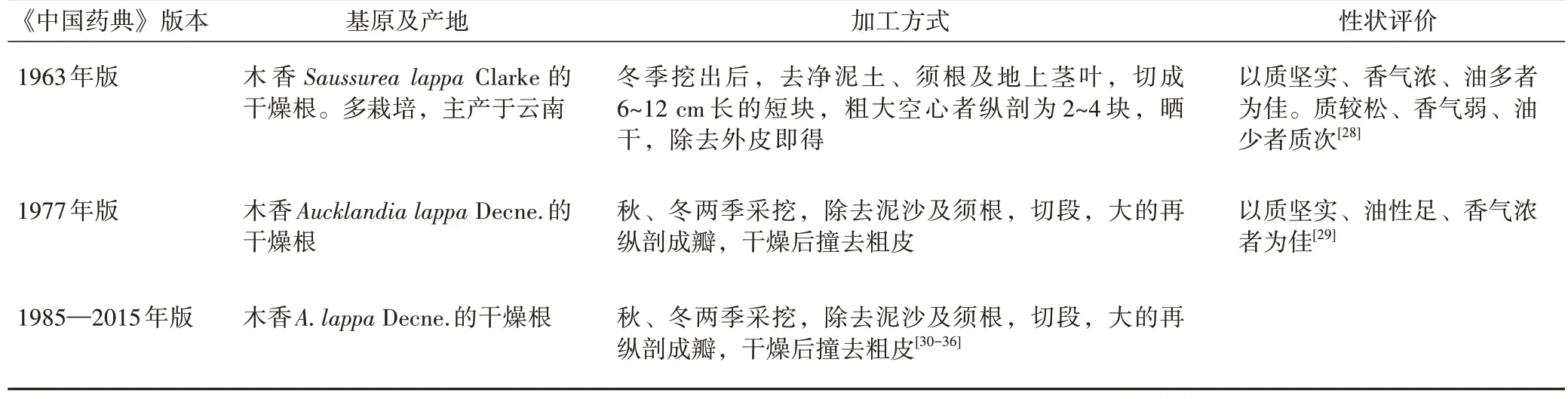

3 歷版《中華人民共和國藥典》云木香加工歷史沿革

《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)1963 年版開始收載云木香,規定云木香的加工方法為:“冬季挖出后,去凈泥土、須根及地上莖葉,切成6~12 cm 長的短塊,粗大空心者縱剖為2~4 塊,曬干,除去外皮即得”。自《中國藥典》1977 年版開始,加工方法更為籠統,修訂為“秋、冬兩季采挖,除去泥沙及須根,切段,大的再縱剖成瓣,干燥后撞去粗皮”[29],取消了“切成6~12 cm長的短塊,粗大空心者縱剖為2~4 塊,曬干”[28]的規定,但其品質評價指標不斷增加。《中國藥典》1963 年版以干燥品形狀、長短、表面、斷面和氣味為品質評價依據,同時還對不合格品的性狀進行了規定[28]。《中國藥典》1977年版以木香性狀評價為標準,同時增加了粉末特征、理化鑒別和總灰分含量[29]。《中國藥典》2000 年版增加了木香烴內酯(C15H20O2)和去氫木香內酯(C15H18O2)的總量測定[30]。《中國藥典》作為法定標準,對產地加工方法不但沒有具體的技術參數和指標,反而越來越簡單、籠統,故目前云木香藥材產地初加工無規范可循,導致生產上加工方法較隨意。例如,干燥方式有曬干、烘干(烤房烘干、柴火烘干和烤箱烘干)、炕干和陰干;干燥后有撞皮、不撞皮,造成了云木香品質參差不齊的現狀(表2)。

表2 云木香藥材的產地初加工方法

4 結論與展望

產地初加工是影響中藥材質量的重要因素之一,不同加工方法所得藥材品質各不相同。云木香在古代以木香為正名,以青木香和土木香為代用品或混淆品,其商品主要經廣州進口,稱為廣木香,自1930 年在云南麗江引種成功后被稱為云木香,之后云木香產地初加工在現代書籍和文獻中均有記載,主要是對傳統加工工藝的改進,采用現代先進的科學技術手段,改進或替代傳統的加工方法。

根據文獻報道,木香約有90 多種化學成分,其中28 種獨屬于木香。這些有效成分主要為萜類,還有生物堿、蒽醌、黃酮等其他類[37]。木香中萜類有效成分種類繁多且量豐富,主要具有抗炎、抗腫瘤和抗潰瘍的作用,主要包括木香烴內酯、二氫木香烴內酯、12-甲氧基二氫木香烴內酯、二氫木香內酯、去氫木香內酯、α-羥基去氫木香內酯、β-羥基去木香內酯、白樺酯酸、白樺酯酸甲酯、川木香內酯、菜薊苦素等近20 種化學成分。另外,木香中含有的3 種蒽醌類化合物,具有抑制蛋白酪氨酸磷酸酶-1B(PTP-1B)活性的作用;木香堿具有減輕支氣管和胃腸道平滑肌痙攣的作用;4 種黃酮苷類具有抗微生物的作用。這些化學成分均具有較強的生物活性,不同的產地初加工方式都會對其造成影響,《中國藥典》2005—2020 年版對云木香中的木香烴內酯和去氫木香內酯的總量規定略顯單薄;因此,在選擇產地初加工方式時,應最大程度地保留這些具有較強生物活性的有效物質,不能僅考慮《中國藥典》中的指標性成分。

目前,云木香加工方法較隨意,干燥方式有曬干、烘干(烤房烘干、柴火烘干和烤箱烘干)、炕干和陰干。撞皮為木香產地加工過程中的重要環節,生產上采用傳統籮筐人工撞皮,為省時省力,藥農常少撞或不撞。李曉花等[26]采用烘干法測定不同干燥條件下云木香中木香烴內酯和去氫木香內酯含量,發現隨著干燥溫度的升高,木香烴內酯和去氫木香內酯的含量均發生下降,在40 ℃時木香烴內酯和去氫木香內酯總質量分數最高可達5.3%,可考慮采用40 ℃烘干為云木香的干燥方法。湯王外等[27]報道了機械撞皮機撞皮較傳統籮筐撞皮省時省力,撞皮速度快,每人每小時的加工量提高了20 倍,去皮均勻,而且撞皮機的自制費用較低,操作也相對簡單,使用成本也只有傳統籮筐裝皮法的1/6,更加經濟劃算,但目前仍未推廣使用。因此,對云木香的產地加工研究需在探討傳統加工方法是否科學可行的同時,采用現代科學手段探索新技術,同時在產地對研究成果進行推廣應用。為提升道地藥材品質,呼吁國家、地方等各有關部門盡快采取行動,重視產地初加工標準、流程監管方面的制訂工作,使云木香產地加工有法可依、有章可循,從源頭上保證其質量和臨床療效。