謝省《杜詩長古注解》考述

王燕飛

(西華大學 文學與新聞傳播學院,四川 成都 610039)

謝省(1420—1494年),字世修,號愚得,晚號逸老,浙江臺州黃巖桃溪人。謝省早有詩名,博通群書,尤深于《禮》,著有《行禮或問》《杜詩長古注解》《逸老堂凈稿》等。其中《杜詩長古注解》是謝省對杜甫古詩所作的選注本,在杜詩學史上具有一定的價值,但學界對此本的特色和價值還未曾關注,故撰文予以介紹。

一、謝省生平及創作概況

關于謝省的生平,其族侄謝鐸撰有《貞肅先生墓志銘》[1]500-503,對此有詳細的介紹。據此,謝省的一生可以分成三個階段,即:中進士以前(1420—1454年)的讀書時期;任職南京、寶慶時期(1454—1474年);歸鄉著述時期(1474—1494年)。景泰五年(1454年)中進士之后,謝省先后任職南京兵部、寶慶府知府。在任上,謝省頗有政績,正如墓志中所說“革弊政、斥淫祠、興禮俗、正人心,庶幾周子遺化者蓋如此”。歸鄉之后,他則致力于著述和家鄉的教育工作,“修宗譜、筑祠亭、開義學、議鄉約、作敦彝會,往往皆古君子之心”。后來他與謝鐸之父謝世衍創辦會緦庵、方巖書院。在著述方面,據(嘉靖)《太平縣志》著錄:謝省著有《逸老堂凈稿》十九卷,《杜詩注解》二卷,《行禮或問》《祭禮儀注》[2]卷十五。其中《逸老堂凈稿》只剩下十卷,《杜詩注解》,即《杜詩長古注解》,有弘治五年王弼刻本傳世。

據殘存十卷的《逸老堂凈稿》,我們可以看出謝省對杜甫的學習,如詩中很多詩篇追和杜詩:《效杜子美飲中八仙歌》《用杜子雨不絕韻》《侍講和老杜晝夢詩見呈次韻答之》《追次老杜九日韻》《登高用老杜韻》《登高用老杜韻二首》《用杜子韻哭世昭世臣世佐三宗弟》《再用前韻追挽興仁興毅二侄孫》《苦雨追次老杜韻》。謝省的一些詩歌,如《觀捕魚》《喜雨二首》《登岳陽新樓》《堂后松樹為風雨所拔歌》《風拔庭松有感》《釋悶》,明顯模仿杜甫的《觀打魚歌》《又觀打魚》《春夜喜雨》《登岳陽樓》《茅屋為秋風所破歌》《楠樹為風雨所拔嘆》《釋悶》等詩。謝省還有一些對月述懷的詩作,如《對月有懷》《拜新月》《和十五弟金陵月》《暮秋月坐感懷》《對月限韻》,也同樣受到杜甫詠月詩的影響。在謝省的文集中,還有一篇只存目錄的《讀〈杜律虞注〉管見》,應該是他閱讀《杜律虞注》之后的札記,可惜亡佚了。

可見,在明朝的成化、弘治年間,謝省已從詩文創作和注解杜詩兩方面開始了對杜甫的學習和研究,而此時,提倡“詩必盛唐”的復古派領袖李夢陽、何景明才先后出生。

二、《杜詩長古注解》的體例及內容

《杜詩長古注解》,又作《杜詩注解》。關于該書的成書過程,據謝鐸《讀杜詩注解》:“先生既休致之十有八年,猶好學不倦,經史之余,因取杜詩長古若干首,芟厘舊注,以發其平生未盡之心,而自序之曰:‘杜子非詩人也。’興化守王君存敬見而悅之,馳書謂予,將鋟梓以傳。”[3]卷末附可見,該書是謝省歸鄉之后所著,由王弼刻于興化。該書有弘治五年刻本存世,卷前有謝省自序,卷末有謝鐸題記及王弼跋語。

《杜詩長古注解》共上下兩卷,各注解杜詩71首,共142首。詩歌和注解正文分開,注解大抵先解釋詞語、典故,后串講詩意,兩者之間用空心圓圈隔開,所錄舊注大多標出姓名,或標以“舊注”。如杜甫名詩《兵車行》(舊注此詩為唐玄宗用兵吐蕃而作,托漢武以諷刺也),謝省注解云:

舊注:轔轔,眾車聲。蕭蕭,不喧嘩也。咸陽橋,即長安城外橋。……○是詩言出戍之時,車行轔轔然而有聲,馬鳴蕭蕭然而不喧,征行之人腰佩弓箭,骨肉之親奔走相送,兵行塵起,不見橋梁,故離別者睹此,風色愈覺凄慘,牽衣頓足,遮道而哭,哭聲震天。……吁!為人君而讀此詩,必惻然興感,而不以窮兵黷武為心也。[3]卷上

可見,謝省的“注解”分成兩個部分,前面是注,○后為解,注、解分開,眉目清晰。謝省注釋杜詩,并非引經據典對每一個字詞詳考出處,做到“無一字無來歷”;也不是以詩證史,強調杜詩的“詩史”特征;而是簡單直接。這樣的注解雖然清晰明了,但對于杜詩這種“轉益多師”,喜用典故和具有“詩史”特征的情況,謝省的有些注釋過于簡單,不便于讀者深入了解杜詩的思想內容和藝術特色。

當然,全書最主要的特點在于“解”,有些詩歌無“注”,只有“解”,如《飲中八仙歌》:“首章詠賀知章。……○次章詠汝陽王李琎。……○三章詠李適之。……○四章詠崔宗之。……○五章詠蘇晉。……○六章詠李白。……○七章詠張旭。……○八章詠焦遂。……”[3]卷上有些詩歌的“注”則簡單交代背景,如《石筍行》:“舊注:石筍指李輔國、程元振也。”[3]卷上后文便闡釋詩歌大意,沒有征引任何史料說明石筍為何指李輔國和程元振。謝省的解釋往往順文演義,頗為通達,如《白絲行》:

是詩為傷才士汲引之難,棄捐之易而作也。首言絲須長不須白,何也?如越之羅、如蜀之錦,或染為紅,或染為碧,隨時不定,所以不須白也。由繅而染,由染而織,織而量,量而熨,熨而裁縫,縫而成衣,此比汲引之難也。成衣之后,著之以舞,蛺蝶飛而黃鸝鳴,落絮散而游絲輕,皆若與此舞衣有情。又隨風映日,似欲輕舉,此比近用而為人所悅也。末言汗濕塵污,顏色漸減,憐新去舊,置之何所乎?此比棄之易也。既已見棄,寧不恐懼,而忍為羈旅也哉![3]卷上

《白絲行》約作于天寶十二載(753年),借白絲被染、始榮終棄的經歷,寄托了詩人清潔自守的心愿。謝省的串解首先點明詩歌主旨,然后分三層解說,逐次闡明詩中比興所在。其解說語言淺顯易懂,句式參差錯落,對初學者理解詩歌大意很有助益。

在注解過程中,謝省對前人的舊注、舊評、舊解等觀點也時有反駁;不確定之處,他則采取較為審慎的態度,“以俟后者”。其中一些觀點較有價值,為后世注本所吸收。

三、“得杜之心”:《杜詩長古注解》的注解特色

關于該書的注解特色,謝省在《杜詩長古注解序》中有詳細的交代:

予謂杜子非詩人也,負經濟之學,不得用于時,窮而在下,發于詩,以見其志者也。豈可側以唐之時人觀之哉!唐以詩賦取士,當時以詩名者,不啻千百,獨李太白之天才高于一代,與之抗衡者,杜子一人耳。故時人謂之“李杜”,此但知其詩而不知其人也。以詩言之,固可以李杜并稱,若論其人,則太白豈子美之倫哉!觀子美詩之所發,無非忠君憂民之心,經邦靖難之計,識見通朗,議論高遠,褒善刺惡,得《春秋》之體,扶正黜邪,合《風》《雅》之則,非它詩人模寫物象,排比聲韻,疏泄情思而已。[3]卷首

可見,謝省是明代“李杜優劣論”中支持杜甫的一方。他認為杜甫不僅是一個詩人,更“負經濟之學”,而杜詩具有和《詩經》《春秋》同等的地位。其鮮明的褒杜傾向由此可見。

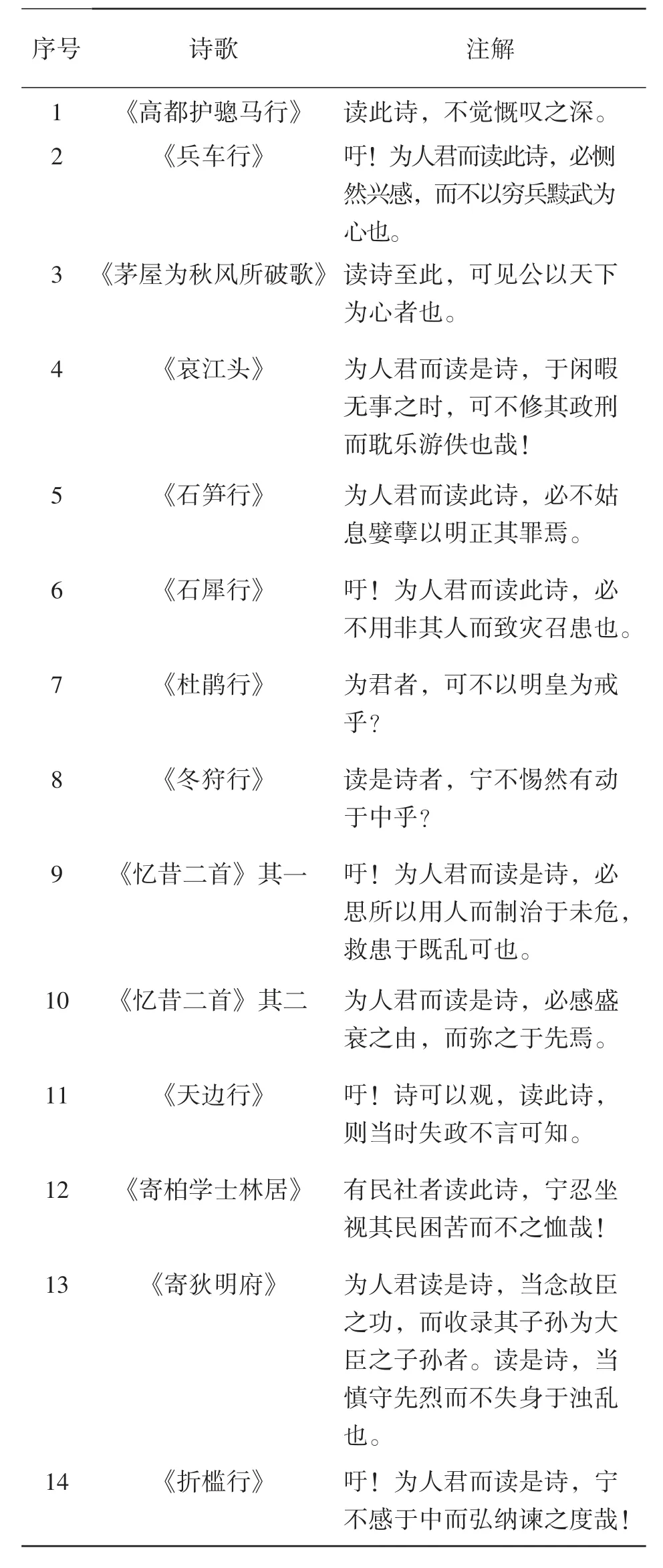

出于對杜甫“非詩人”人格的高度認同,謝省在解說杜詩過程中往往注入其個人強烈的思想情感,以期“得杜之心”。為敘述方便見表1①表中引文均出自(明)謝省《杜詩長古注解》,明弘治五年王弼刻本。。

表1 《杜詩長古注解》評語舉隅

由表1可見,謝省在注解杜詩的過程中喜歡運用類似“為人君而讀此詩”這樣的句子假設君王閱讀杜甫這些詩歌之后的感受。比如《兵車行》揭露唐玄宗長期以來窮兵黷武的用兵政策,給人民所造成的巨大災難。所以謝省說:“為人君而讀此詩,必惻然興感,而不以窮兵黷武為心也。”[3]卷上作為國君,應該親賢臣、遠小人,謝省借解說杜詩的機會,委婉地對“為人君”者進行了勸諫。又如《石筍行》寫當地人把成都西門外的兩個石柱當作海眼的鎮物,杜甫在詩中對此行為進行了批判,由此聯想到小臣迷惑天子造成朝政的混亂。《石犀行》則是呼喚良相出現。謝省在解說完這兩首詩歌之后,發出了同樣的聲音“必不姑息嬖孽以明正其罪”“必不用非其人而致災召患”。可見,在謝省心中有君明臣賢的治世理想。

謝省的出生地臺州黃巖是理學浙東學派中的一支。清代著名學者章學誠認為浙東學術的特點是:“浙東之學,雖出婺源,然自三袁之流,多宗江西陸氏,而通經服古,絕不空言德性,故不悖于朱子之教。……浙東之學,雖源流不異,而所遇不同。故其見于世者,陽明得之為事功,蕺山得之為節義,梨洲得之為隱逸,萬氏兄弟得之為經術史裁。”[4]523-525浙東學術既繼承了朱熹的理學,但又有別于此,即注重德行和問學并重,求真尚實,經世致用。謝省即以儒家的教義學說作為畢生的踐行之道。其《六十生辰自述》云:“無非伯王化,耳順仲尼知。學不亞賢圣,心應慚歲時。余生如未盡,往失尚堪追。遠近同行路,息肩吾到期。”[5]81《萬卷閣歌》亦云:“圣賢心學在斯道,上以經天下緯地。”[5]128可見他是以孔孟圣賢之道為畢生汲汲之所求。所以,在寶慶府三年任上頗有治績。聯系謝省對杜詩的這些評語,可以考知謝省的心曲所在,正如他在《杜詩長古注解序》中所說,“(杜詩)無非忠君憂民之心,經邦靖難之計,識見通朗,議論高遠,褒善刺惡,得《春秋》之體,扶正黜邪,合《風》《雅》之則”[3]卷首。所以,謝鐸評價說:“先生固杜子之知己已。”[3]卷首確哉此言!

四、“芟厘舊注”:《杜詩長古注解》對舊說的辯駁

除了借解說杜詩闡發心曲,表達個人強烈的感情,以期“得杜之心”外,謝省對舊注、舊評等舊說也有一些不同意見。有些觀點不能確定,“未知孰是”,他也不做強解,而是“俟知者定之”,表現出較為審慎的嚴謹態度。

第一,對舊說的批評。謝省在解說杜詩詩意的過程中,對前人的說法進行了反駁和批評。如《茅屋為秋風所破歌》,謝省引用舊說道:“舊說謂是詩指安祿山之亂而作,乃比體,恐不必如此穿鑿也。止是茅屋為秋風所破,直言其實意。”[3]卷上這里的舊說當指宋人黃鶴,《補注杜詩》卷十云:

師古謂“此詩托以諭崔旰之亂,要之自不必專指旰而作”。蓋安史為禍于關內,山東、河北者已為極盛,吐蕃又復入寇,于是隴蜀多為踐擾,廣內且有太一之變,江浙且有袁鼂之禍,二川復有段子璋、徐知道、崔旰相繼而反,詩所謂“床頭屋漏無干處”是也。……其作此詩者,以郭英乂好殺如秋風,公在成都,值嚴武之死,欲再依英乂,而英乂驕縱不可托,故舍之而去,所以托言茅屋為秋風所破,蓋深有所感傷也。①詳參黃希、黃鶴《補注杜詩》,文淵閣《四庫全書》本。

黃氏對《茅屋為秋風所破歌》的“微言大義”闡釋得相當離譜,因此謝省在注解時加以批判,并強調此詩只是直述實事,并沒有什么比興寄托。謝省認為:“讀詩至此,可見公以天下為心者也。”[3]卷上謳歌了杜甫的偉大人格。

再如《戲作花卿歌》“既稱絕世無,天子何不喚取守京都”到底有沒有譏諷花敬定,歷代學者均有不同意見。《九家集注杜詩》引鄧忠臣曰:“譏其奪掠也。”[6]卷七《補注杜詩》卷七曰:“《舊史·崔光遠傳》:肅宗遣監軍中使按其罪,光遠憂恚疾卒。然則花卿豈容獨免乎?‘天子何不喚取守京都’之句,雖譏之,亦傷之也。”②詳參黃希、黃鶴《補注杜詩》,文淵閣《四庫全書》本。胡仔曰:“細考此歌,想花卿當時在蜀中,雖有一時平賊之功,然驕恣不法,人甚苦之。故子美不欲顯言之,但云‘人道我卿絕世無,既稱絕世無,天子何不喚取守京都’,語句含蓄,蓋可知矣。”[7]90可見宋代人均認為此詩是譏諷花敬定的。然而謝省對此表示異議,他認為:

舊說以甫結句譏花卿掠奪,愚以為不然。昔子思言茍變于衛侯曰:“今君處戰國之世,不可以二卵而棄干城之將。”詩意蓋出于此。乃所以為國家惜,非獨為花卿惜也。且花卿雖有掠奪之罪,而有討賊之功,使功罪相掩以圖自新,于后日未為不可。[3]卷上

按,謝省的理由有三:一是杜詩詩意所本。據《孔叢子·居衛》載,茍變嘗偷人二雞子,子思仍然推薦他[8]20。二是杜甫此詩并非為花卿個人惋惜,而是為國家惋惜。三是結合花敬定的生平,其有功有過,功過可以抵消。謝省的這種觀點在后世也有一些支持者,如仇兆鰲云:“詩云‘何不喚取守東都’,此馭將之善術也。蓋以東都之命見召,則驚定既不疑懼,而蜀中可免其患。且東方諸鎮屯聚,花卿必不敢專行跋扈。朱注謂刺其一將之雄,不能掃除大寇,此語猶覺未盡。”[9]846可見他是不同意朱鶴齡所謂的“諷刺”說。喬億則認為“結語調笑出之,是謂戲作”[10]2332,也并非諷刺。

再如《白鳧行》(君不見黃鵠高于五尺童),謝省注解曰:

舊注:《國語》:海鳥鶢鶋,止于魯東門外。展禽曰:“今茲海其有災乎?夫廣川之鳥獸,常知避其災。”是歲果多大風。五尺之童,高于黃鵠,老翁則似白鳧,為倒句格。此說恐非。其意蓋謂黃鵠高于五尺之童,本有霄漢之志,今化為白鳧,則似老翁,由大而小,不得志也可知。……末以鶢鶋慰解之,謂不特黃鵠如此蹭蹬,彼海中大鳥鶢鶋亦蹭蹬失意,今避風止于魯東門外,以喻君子雖失時,終不為利誘而喪其所守也。[3]卷下

謝省對舊注中的“倒句格”進行了反駁,認為“黃鵠……本有霄漢之志,今化為白鳧,……由大而小,不得志也可知”,點出了杜甫此詩的本意所在。王嗣奭認為“公以自況也”[11]340,其意甚明。關于此詩的末句,蔡夢弼認為此詩末句是“甫自喻避亂依衡”③詳參蔡夢弼《杜工部草堂詩箋》卷三十九,《叢書集成》本,第1147頁。,穿鑿比附,謝省認為“以喻君子雖失時,終不為利誘而喪其所守”,則較為通達。

第二,謝省對一些舊說表示不同意見,但“未知孰是”,故存疑,“俟知者定之”,表現出嚴謹求實的審慎態度。如《杜鵑行》(君不見昔日蜀天子),謝省云:“舊說肅宗為李輔國所間,遷明皇于西內,陳玄禮、高力士及舊宮人皆不得在左右,上皇不懌,因不茹葷,辟谷,浸以成疾,而崩。是詩之作,蓋為此也。未知是否?”[3]卷下此處“舊說”當指黃鶴。《補注杜詩》卷七云:

《通鑒》:上元元年,七月,丁未,李輔國矯稱上語,迎上皇游西內,至睿武門,輔國將期射生五百騎,露刃遮道曰:“皇帝以興慶宮湫隘,迎上皇遷居大內。”上皇驚,幾墜。力士曰:“李輔國何得無禮!”叱下馬。云云。陳玄禮、高力士及舊宮人,皆不得留左右。丙辰,高力士流巫州,王承恩流旙州,魏悅流溱州,陳玄禮勒致仕;置如仙媛于歸州,玉真宮主出居玉真觀。上皇以不懌,因不茹葷,辟谷,浸以成疾。詩云:“雖同君臣有舊禮,骨肉滿眼身羈孤。”又云:“業工竄伏深樹里。”蓋謂此也。①詳參黃希、黃鶴《補注杜詩》,文淵閣《四庫全書》本。

黃希指出《杜鵑行》是有感于明皇失位而作,對此,歷代注家均信之不疑。仇兆鰲除引用黃鶴的觀點,還引用了宋人洪邁、清人盧元昌等人的觀點,并云:“或疑劫遷西內,宮禁秘密,子美遠游西蜀,何從遽知之?曰:蜀有節鎮,國家大事,豈有不知者。故曰朝廷問府主。其以杜鵑比君,本緣望帝而寓言,非擅喻禽鳥也。”[9]839浦起龍亦云:“愚按:此說信非附會,當是聞信后傷之。”[12]265關于此詩的主旨可繼續討論,但謝省的懷疑精神同樣值得肯定!

又如《楠樹為風雨所拔嘆》,謝省云:“董養性《選注》謂舊說比嚴武為太繆。愚玩此詩,前言曰‘根斷泉源豈天意’,后曰‘淚痕血點垂胸臆’,此二句若非為嚴武,豈以楠樹可當哉?尚俟知詩者評之。”[3]卷下按,董養性《杜工部詩選注》是元代為數不多的杜詩注本之一,國內現已不傳,日本有刻本,為海外孤本②詳參綦維《海外孤本:董益〈杜工部詩選注〉》,《圖書館雜志》2001年第12期,第49-50頁;孫微《海外孤本:董養性〈杜工部詩選注〉考論》,《杜甫研究學刊》2019年第2期,第59-65頁。。可見謝省生活的成化、弘治年間,《杜工部詩選注》還存于國內。董養性書中所說的“舊說”當為師古的觀點。《分門集注杜工部詩》卷六引師古曰:

楠樹為風雨所拔,喻嚴武死于蜀,甫無所依,故嘆惜之。……詳味此詩,殆為嚴武而發嘆焉。……甫賴武以庇焉。今也如虎倒龍顛,是使草堂之人憔悴而無所棲托,故云“草堂自此無顏色”。[13]卷六

謝省對董養性的觀點提出了質疑,通過玩味詩歌,認為“舊說”所謂的楠樹喻指嚴武較為合理,但他不能確定,所以“俟知詩者評之”。

再如,文中還有針對劉辰翁的意見。對于《夜聞觱篥》“君知天地干戈滿,不見江湖行路難”,謝省解云:“無限感傷,因謂吹觱篥之人曰:‘君知寇亂如此,干戈遍乎天地,豈不見江湖行路之難,何乃吹此觱篥以致客懷之感傷乎?’須溪謂‘君知干戈如此,則不復恨行路矣’。未知是否,俟知詩者評之。”[3]卷下須溪,即劉辰翁,曾批點過杜詩,影響甚大。關于這兩句詩,謝省的解釋相對合理,我們從后人的解釋即可看出。清初的盧元昌解說為:“彼吹者,但知天地內干戈載道獨不念江湖之客行路甚難,何為故作此聲,令感傷耶!”③詳參盧元昌《杜詩闡》,清康熙二十五年刻本。仇兆鰲和謝省觀點較為一致:“公……語觱篥者曰:君為此曲,但知干戈離亂之苦,獨不見舟中漂泊者,江湖行路之難乎?何為故作此聲,動人愁思也。”[9]1941

另外,對于杜詩系年的問題,謝省也有不同意見,如認為《洗兵馬》和《久雨期王將軍不至》均作于永泰元年(765年)。這些觀點或許還缺乏有力的論據,但亦可見謝省所具有的懷疑精神。

統而觀之,謝省在解說杜詩的過程中,對于前人注釋既有吸收認可,又有辯證存疑,這種治學態度值得肯定!

結 語

謝省《杜詩長古注解》是其晚年歸鄉后撰著的一部杜詩學著作,它是明代第一部,也是杜詩學史上較少的選錄杜甫長古的杜詩選本。該注本解釋詞語大多引用舊注,對其“芟厘舊注”,并時有辯駁;后串講詩意,其解說通達,言簡意賅,貫注了作者強烈的個人情感。謝省認為不能把杜甫當作一般詩人看待,因此他在串講杜詩的過程中特別注意發掘杜詩中的“忠君憂民之心,經邦靖難之計”,以期“得杜之心”。另外,謝省的詩歌創作也有意地模仿、學習、追酬杜詩。可以說,謝省是明代較早從詩歌創作和學術研究上對杜甫及杜詩進行學習和研究之人。他的研究自成特色,學風嚴謹,體現了浙東理學經世致用,詩學與理學互滲的文風,對后世的杜詩學有一定影響。