金溝河下游沖淤變化特征及成因分析

李旗進,李翰堯

(1.新疆白楊河河流域管理局,新疆 烏魯木齊 830000;2.新疆馳遠天合工程造價咨詢公司,新疆 烏魯木齊 830000)

1 前言

金溝河流域位于天山北麓,流域整體由南向北傾斜,地形因凹地和山脈相間分布而起伏不平,最高和最低海拔分別為5562 m、341 m,金溝河河長118.5 km,平均坡降值2.5%。在地質條件及地層巖性等的影響下,流域上游草木茂盛,永久性積雪和冰川覆蓋在海拔3500 m以上的地帶,海拔2000 m~3500 m以上的地帶植被覆蓋率較高,基本不產沙;海拔在2000 m以下的地帶主要為松散破碎層,植被稀少,產沙量大。進入汛期后,在暴雨的沖刷下兩岸岸坡松散風積沙被帶入河道,導致河道泥沙驟增,所以說,金溝河泥沙主要來自暴雨洪水。金溝河是新疆天山北坡含沙量最大的河流之一,紅山頭渠首以上并無控制性水利工程,流域下游山澗平原河床及河漫灘幾乎都是礫石層和卵石層,存在較為嚴重的滲漏。此外,泥沙進入渠首水利工程后導致工程受損嚴重,運行管理費用及流域現有水利工程安全運行的難度大大增加。

2 金溝河下游泥沙淤積概況

2.1 泥沙來源

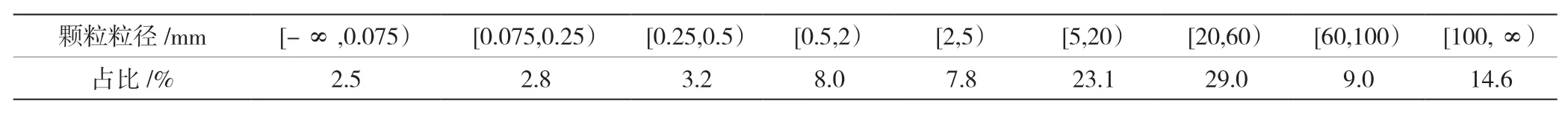

根據金溝河流域地質地貌條件,其上游水土保持較好,而海拔2000 m以上植被覆蓋良好,產沙量少。流域下游海拔在2000 m以下的區域植被稀少,是流域內主要的產沙區,進入汛期后會在暴雨的沖刷下將河道岸坡松散風積沙帶入河道,導致河道內泥沙驟增。考慮到流域地質構造及地層巖性,流域下游河道泥沙主要分布在流域內的砂礫石地層和土層。流域內砂礫石地層顆粒組成較為一致,粒徑中值為22 mm,顆粒組成及占比情況詳見表1,粒徑在0.075 mm以下的顆粒占比2.5%,粒徑在0.5 mm以下的顆粒占比8.5%,粒徑在5 mm以下的顆粒占比24.3%,可見,砂礫石地層在遭遇沖刷后進入河道主要形成推移質。

表1 金溝河下游砂礫石地層顆粒組成

金溝河下游懸移質主要由流域內風化后的粒徑在0.015 mm及以下的泥巖與第四系更新統~全新統沖洪積低液黏土形成,顆粒粒徑及占比情況見表2,粒徑不足0.002 mm的顆粒占比11.3%,粒徑在0.005 mm以下的顆粒占比21.3%,粒徑0.075 mm以下的顆粒占比96.6%,粒徑0.5 mm以下的顆粒占比99.83%。所以,土層在暴雨的沖刷和侵蝕下流入河道后形成懸移質,且不參與造床。

表2 金溝河下游土層顆粒組成

綜上,礫石地層分布區域、風化泥巖及土層分布區域是金溝河下游泥沙的主要來源,且流域下游砂礫石地層區域主要產生推移質泥沙,風化泥巖及土層主要產生懸移質泥沙。

2.2 泥沙淤積特征

(1)年際變化較大且年內分配集中:根據相關研究,河流泥沙的變化與河流徑流組成存在較為密切的關系[1],如果流域為暴雨洪水補給型河流,則泥沙存在較大的年際變化,如果流域為冰川補給型河流,則泥沙年際變化小。金溝河流域是典型的冰川融水+降水混合補給型,其含沙量和輸沙量年際變化均較大。

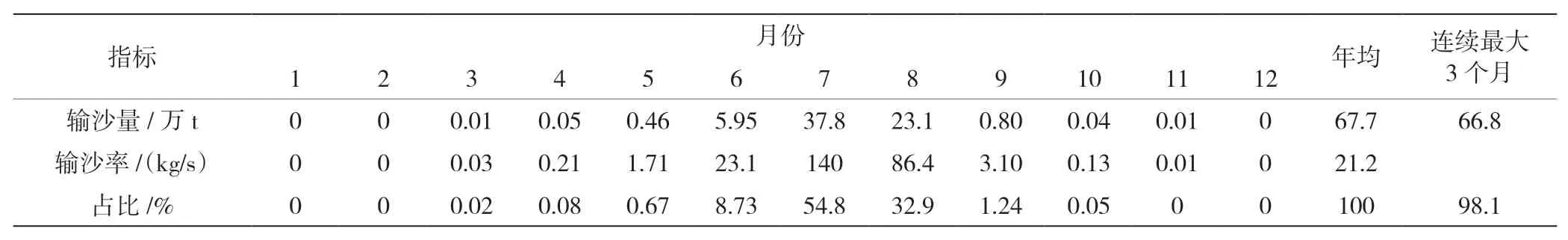

金溝河流域下游紅山頭水文站實測水文資料中,6 月~8 月的輸沙量在全年輸沙量中占比98.1%,僅7 月的輸沙量就占全年輸沙總量的56.7%,冬季輸沙量基本為零,這主要與流域下游河面冬季覆蓋物干燥松散、水量集中等特征有關,具體數值見表3。

表3 金溝河流域下游紅山頭水文站實測懸移質輸沙量數據

根據流域下游紅山頭水文站汛期逐日輸沙率過程線及逐日降水量變動趨勢,因暴雨所導致的流域泥沙過程主要表現為一次暴雨一個沙峰,如遇暴雨和冰川融雪疊加的情況,則沙峰陡漲陡落趨勢更加明顯。

(2)含沙量較為集中:根據對下游紅山頭水文站懸移質輸沙量的分析表明,流域下游7 月~8 月沙峰主要由暴雨和冰川融雪疊加引起,1975 ~2016 年間,7 月19 日~20 日兩日的輸沙量均值為16.1 萬t, 8 月1 日~2 日兩日的輸沙量均值為53.4 萬t,兩次沙峰輸沙總量達69.5 萬t,在全年總輸沙量中占比84.7%。根據相關分析, 6 月~8 月是金溝河流域暴雨頻發的季節,所對應的輸沙量在全年總輸沙量中占比很大,且沙峰具有陡漲陡落變化趨勢,不利于河道行洪安全,也不利于下游工農業用水的穩定性及水利工程的安全運行。

3 沖淤變化的成因分析

3.1 汛期水沙量變化

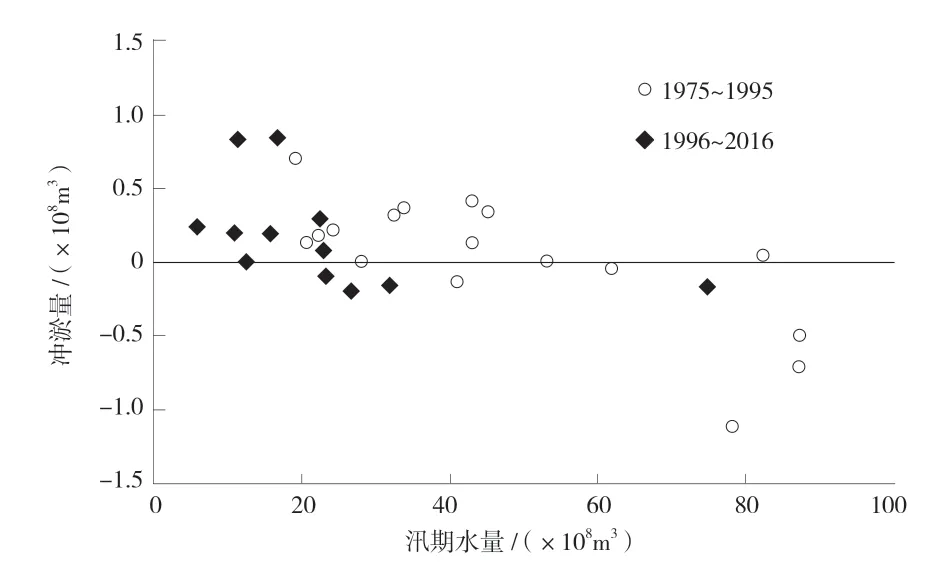

金溝河下游水沙量主要來自于汛期,由此引起的河道沖淤變化也主要在汛期發生,金溝河下游沖淤量和汛期水量的關系見圖1。由圖1 可知,隨著流域下游汛期水量的增大,淤積量呈減小趨勢。當下游河道實際水量<60×108m3的水量界限,河道表現為淤積,而當下游河道實際水量>60×108m3[2]的界限,則表現為沖刷。金溝河下游汛期水量超出60×108m3界限的年份主要在1975 年~1995 年間,其中,沖刷大多發生在大水年,淤積發生在小水年,綜合后該期間金溝河下游累計淤積量并不大。1996 年以來金溝河下游汛期來水量偏小,淤積量較大,小水年主要表現為淤積,但是卻無大水年的沖刷,造成金溝河下游1996 年以后的累計淤積。

圖1 金溝河下游沖淤量和汛期水量的關系

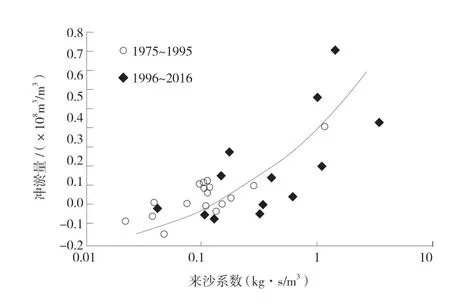

水沙搭配對金溝河流域下游沖淤存在一定程度影響,根據所繪制的流域下游汛期沖淤量和來沙系數的關系曲線(圖2)可知,隨著單位水量來沙系數的增大,流域下游單位水量沖淤量隨之增大,當來沙系數>0.1 kg·s/m3的臨界點時,下游河道表現為淤積,而當來沙系數<0.1 kg·s/m3的臨界點時,下游河道表現為沖刷。1975 年~1995 年間金溝河下游汛期來沙系數取值較小,主要在0.02 kg·s/m3~0.2 kg·s/m3范圍內變化,而1996 年及以后,汛期來沙量降幅比水量降幅小,來沙系數普遍較大,單位水量淤積量呈現增大趨勢。

圖2 金溝河下游汛期沖淤量和來沙系數的關系

3.2 洪水變化

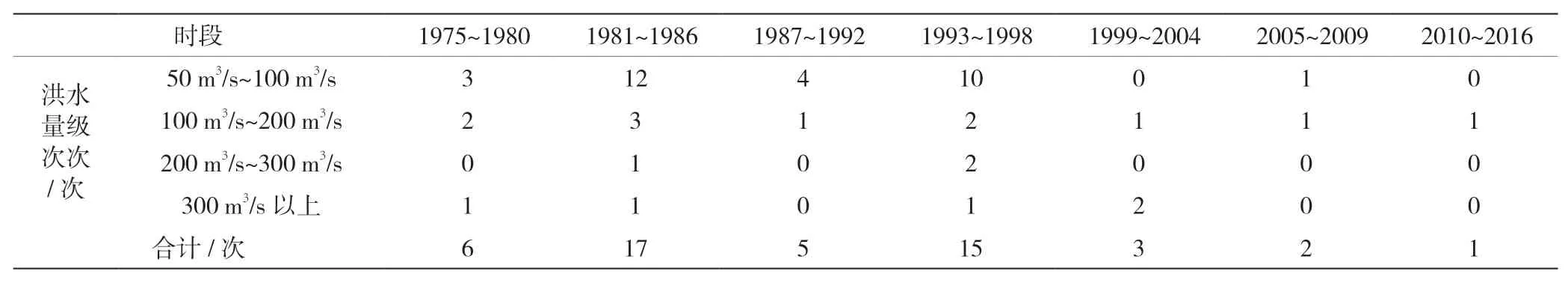

根據所統計的1975年 ~2016 年不同時段金溝河下游紅山頭水文站不同洪水場次數據見表4,根據表中數據,金溝河下游洪水主要為中小洪水,20 世紀80 年代~90 年代洪水發生次數多且量級大,其中,1981 年~1986 年間共發生洪水17 次,200 m3/s~300 m3/s量級及300 m3/s以上量級的洪水各1 次;1993 年~1998 年間共發生洪水15 次,200 m3/s~300 m3/s量級的洪水2 次,300 m3/s以上量級的1 次。1999 年以來,金溝河下游洪水次數及量級顯著減少,1999 年~2004 年間,100 m3/s~200 m3/s量級的洪水出現1 次,300 m3/s以上量級的洪水出現2 次;2005 年~2009 年間50 m3/s~100 m3/s量級的洪水出現1 次,100 m3/s~200 m3/s量級的洪水出現1 次;2010 年~2016 年間發生100 m3/s~200 m3/s量級的洪水1 次。近20 年來,金溝河下游大洪水發生的次數明顯減少,含沙量高的大洪水造成灘面淤高的現象很少,河道泥沙淤積除受局部侵蝕基準面升降的微小影響外基本呈穩定態勢。

表4 金溝河下游紅山頭水文站不同洪水場次數據

3.3 河床條件的變化

根據金溝河下游河道泥沙淤積部位,可將河道淤積分為灘地淤積和主槽淤積,灘地淤積主要因主槽排洪能力不足導致洪水漫灘淤積所致,而主槽淤積主要因含沙量高的小洪水引起。在中常洪水的影響下,主槽內淤積的泥沙遭遇沖刷,主槽拓寬,河道泄洪能力增大。

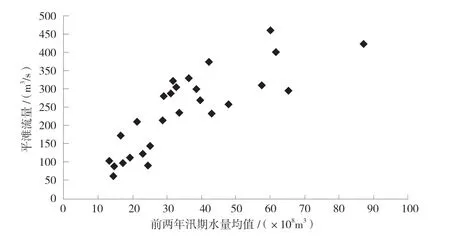

一定時期的水沙過程變化會引起河槽發生相應調整,使得河槽過洪能力和同時期來水來沙過程相適應。1997 年汛期枯水多沙,且多高含沙小洪水,導致河道淤積嚴重,河槽萎縮,平攤流量不斷減小。在此種水沙條件的影響下,金溝河下游河道表現出典型的貼邊淤積,斷面持續縮窄,在前期主河槽過流能力持續降低的情況下,加劇洪水漫灘和河道淤積。紅山頭站平攤流量從350 m3/s驟降至110 m3/s,而2005 年汛期出現中洪水,沖刷河道后使測站平攤流量從105 m3/s增加至320 m3/s。根據相關資料,金溝河下游河道的過洪能力除受當年來水量影響外,還與歷年來水量有關,也就是說河道過洪能力是多年來河道來水過程持續作用的結果[3]。根據敏感性分析,金溝河下游紅山頭站平灘流量與前兩年汛期水量均值相關關系較好(圖3),同時表明,金溝河下游河道沖淤變化頻繁。

圖3 金溝河下游紅山頭站平灘流量與前兩年汛期水量均值的關系

4 結論

本文分析結果表明,金溝河流域下游推移質泥沙和懸移質泥沙的形成原因各不相同,推移質主要產生于流域內砂礫石地層分布較多的區域,而懸移質泥沙更多來自流域岸坡風化泥巖及土層分布區域,造成流域下游河床和渠底淤積抬高的主要是推移質泥沙,而且在推移質泥沙的影響下,河道沖刷磨損不斷加劇,干渠運行維護費用不斷增長。通過本文對金溝河流域下游泥沙特性、沖淤變化及成因的分析,可為水資源管理部門提供流域泥沙變化趨勢特性并掌握流域泥沙年際年內分配規律,加強沙情、雨情監測,并采取多種有效排沙措施,降低渠道磨損,延長水利工程壽命,提高流域水資源利用效率。