地塊邊緣地帶破壞機理及防治研究

高長紅

(陜西省土地工程建設集團有限責任公司銅川分公司,陜西 西安 710075)

1 前言

占補平衡是我國推行的一項保障18 億畝耕地紅線的重要決策。黃土地區地質環境脆弱,常見的地災有崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地面開裂(地裂縫),在坡度不超過30°的荒坡上進行土地平整工作,原有等邊坡穩定狀態被打破。同樣,建成后的邊緣地帶也處于不穩定狀態,因此會面臨很多關于地質方面的問題。

地塊邊緣地帶破壞現象主要發生在濕陷性黃土地區,大多數研究都是關于土地平整過程中發生的災害,而建成以后發生的災害關注度明顯不足,幾乎沒有此方面的研究[1-6],員學鋒等認為影響黃土侵蝕主要因素有人口分布、降水、土地利用類型、海拔和土壤類型[7]。

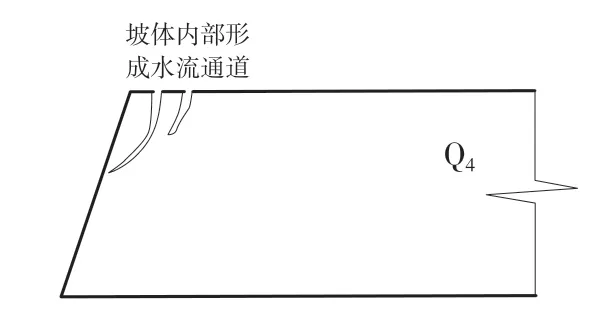

陜西銅川地區2004 年建設的某土地平整工程,于2019 年進行質量提升(修復),其地塊平均長度在30 m~50 m,田坎高度2 m~9 m,在很多地塊外緣中間位置發生了崩塌、黃土暗穴、小型滑坡等現象(圖1、圖2)。

圖2 地塊外緣整體向下滑移

2 工程環境

銅川市耀州區廟灣鎮,屬喬山山脈南支,鄂爾多斯臺地南部邊緣。區內地勢西北高而東南低,峽谷區山高谷深,谷坡陡峭,巖石裸露,地面崎嶇,起伏劇烈,項目區平均海拔1250 m,區內溝壑縱橫。項目區西北側比場地海拔高30 m左右,多為泥巖,風化程度嚴重,溝底有體積較大巖石掉落。

項目區境內有沮河,屬于渭河水系石川河的源頭河流,流域地勢西北高,東南低,平均海拔高程1100 m,先后流經耀州區廟灣鎮、柳林鎮、瑤曲鎮、關莊鎮,在耀州城區南與漆水河匯流,并入石川河。沮河河道總長度77 km,流域面積915 km2,河床平均比降10.5‰。項目區場地西北側巖石縫隙有泉眼,為長流水。

項目區位于銅川市耀州區瑤曲鎮杜家山,于2005 年前后建成。經過多年遇水沖刷,加之地塊邊緣地帶地質災害頻發,經實地統計,在近14 年期間,約300 畝整治后的土地上,共有55 處地塊外緣發生破壞的現象。其中最大一處沖溝,流失土方約120 余立方米。造成這些地質災害現象的主要原因有:①山體過陡,且多為沖洪積巖土。田坎裸露石塊、礫石、圓礫等大小不一,使得邊坡不夠穩定;②地塊外緣田坎設計過陡,邊坡處在不穩定狀態;③填方區土層厚度過大,有的達到了15 m左右。項目區衛星云圖見圖3。

圖3 項目區衛星影像圖

以上地質災害給當地居民和承包戶帶來了很多困擾,不利于農作物產值提升,同時也對人們生命財產安全帶來了很大影響。結合以上不利條件,質量提升工程需要從影響因素入手,結合災害誘因,通過工程手段對其進行治理。

3 破壞機理

3.1 誘因

項目區處在山區,地質環境十分脆弱。很多地方填方厚度過大,沒有采取有效壓實措施,同時邊坡過高過陡。嚴重的地方填方區所用材料為圓礫、角礫等沒有粘性的土質。

同時,濕陷性黃土在未受水時,一般強度較高,壓縮性小。當在一定壓力下遇水浸濕后,土體結構遭到破壞,即遇水具有崩解性。為滿足不均勻沉降導致發生邊坡地質災害,土地整治施工時一般情況為地塊外緣略高于內部。田塊外緣屬于填方區,地質環境脆弱,加之遇水侵蝕,更使得邊緣地帶節理裂隙發育充分。嚴重時這些裂隙形成貫通的通道。地塊邊緣地帶破壞成因,根據實地調查,可以概括為:

1)田坎斷面設計不合理,過陡的田坎造成邊坡不穩定,這與普通地質災害所說的滑坡一樣,即邊坡坡度是誘發災害的原因之一。

2)田塊邊緣地勢較低,地表徑流匯聚于此,誘發了滑坡或崩塌等現象。

3)由于原狀土被開挖后,破壞原來的應力平衡,隨著時間的推移,地應力緩慢釋放,造成田坎向外隆起或被拉裂成數條裂縫。

4)機械化種植的發展,致使地塊邊緣受震動影響,外緣開裂。

一般情況下破壞原因為以上幾種條件下的一種或多種組合。

3.2 破壞機理

地塊外緣田坎處土質有原狀土和回填土之分,原狀土在田坎坡比太大時,多由地應力釋放,造成田坎開裂。而回填土同其它工程條件下一樣,遇水都會發生濕陷,導致周圍地勢降低,為地表徑流匯水提供了有利地勢條件,進而發展成黃土暗穴[8]。

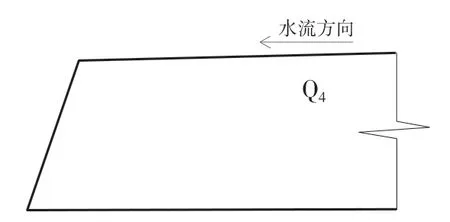

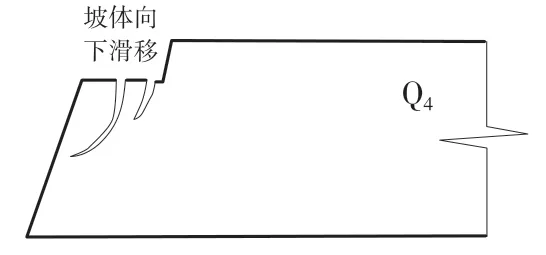

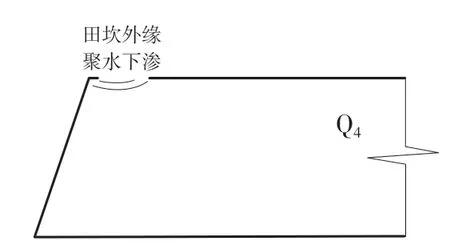

地塊外緣破壞過程如下(見圖4~圖7):

圖4 地表徑流向地勢低的地方流動

圖7 坡體向下滑移

1)地塊外緣開裂,水是主要誘因。原地勢為地塊內部高,地塊外緣低,或因外緣區域為填方區,降雨后造成地勢降低,這些都是造成地表徑流匯集的有利條件。

2)田坎修筑完成后,坡體整體性差,土體抗剪強度不高,植被短時間內難以形成規模,不能對坡體形成約束。同時,大量地表水在地塊外緣匯集。

3)沿節理裂隙開始下滲,隨著時間推移,孔洞的孔徑增加,增加了坡體重量,地塊外緣坡體內孔徑數量增加、孔洞路徑更長,整個田坎小幅度下移,與原地面形成落差,高度約4 cm~15 cm。

若田坎坡比較大,坡體沒有足夠的支撐,隨著降雨持續,整個田坎崩塌。

圖5 地表水在地塊外緣匯集

圖6 水開始下滲,形成一定的裂隙

4 治理措施

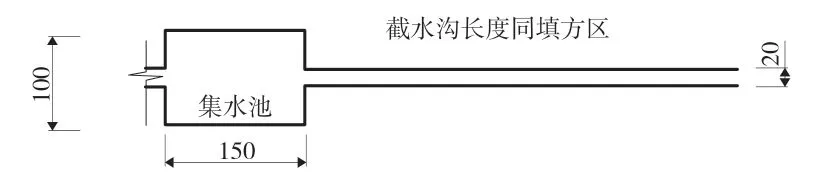

銅川地區年降水量較少,設計一種既能節水,又能防止地塊外緣發生災害的構筑物對保障作物產量十分必要。經過長期調查和分析,在填方區地質環境脆弱的田塊,容易發生田坎滑移現象。通過采取在地塊外緣布設截水溝和集水池的方法,既可以預防田塊外緣發生破壞,多余的水可以蓄積起來,在旱季可以灌溉,節約資源。此外,在修筑田坎時,注重田坎坡比不宜過大,回填區的壓實度要有治理保證。

如圖8 所示,集水池深1.0 m,寬1.0 m,長1.5 m,坑壁為磚砌體,24 墻,墻壁用防水砂漿處理。截水溝也為磚砌體,為盡量少占用農田,長度宜為填方區長度的1/5。根據歷時一年多觀察,該處置方案效果較好(圖9、圖10),基本上大部分田坎沒有發生滑移現象。

圖8 地塊外緣集水池平面圖

圖9 蓄水池施工

圖10 蓄水池建成后

該工程措施雖占用了農田等有效耕地面積,但從長遠來看是十分有必要的,如不處理,隨著邊坡地質災害的發育程度加劇,可能導致整個田塊喪失耕種功能。此工程措施能解決一部分高原地區缺雨、缺水現象,也為節能環保做出來一定貢獻。

5 結論與展望

有關農田完整性的防護措施與研究少之甚少,而這是關乎糧食產量的大問題,尤其是在黃土高原地區,地塊外緣破壞現象比較常見。

地塊外緣破壞機理可以概括為:地表徑流向地勢低的田坎處流動—在外緣處發生濕陷,地表下沉聚水—積水向裂隙滲透—擴大裂隙,最終貫通,導致田坎崩塌或滑移。關于田坎設計、技術要求以及防治措施亟需改進,需引起社會關注。

本文提到的治理措施,局限于地質環境脆弱的黃土高原地區。在地塊外緣布置集水池的方法,適用于地質環境脆弱地區,建議在項目選址時盡量避開此類地區。不可避免時,在施工期間應充分考慮地質脆弱帶來的各種不安全隱患。