國產水果如何擺脫市場下行的怪象?從“秋月”梨的瘋狂采購看現下的行業危機

文|圖 清 揚

【導讀】在如今的中國水果行業這似乎已成常態,果品市場上的“常青樹”幾乎很難見到。一個優良的水果品種一經推出,便引來大批投資者瘋狂地掘取先期的品種紅利。而一旦體量做大,市場競爭加劇,不少人便只為搶占前期市場空檔,無論品質好壞高價購銷,進而形成了前期品質差賣價高、后期品質好賣價低的行業怪相,最終使得品質堅守異常艱難、市場行情不斷下行,以致一個原本不錯的優良品種在市場的裹挾下很快就被做死了。

“秋月” 梨系1998年日本農林水產省果樹試驗場用162-29(新高× 豐水)× 幸水雜交育成的中晚熟褐色砂梨品種,2001年進行品種登記,2002年后引入我國,近幾年市場售價較高,在我國山東萊陽等地引發了較大規模栽培。但是,隨著規模和產量的增加,市場競爭日益加劇,于是,一些經銷商和生產者便不顧果實內在品質,或采用植物生長調節劑促進果實膨大早熟,或提前采摘,以期在“物以稀為貴”的前期市場獲得高額的利潤,為“秋月”梨產業的持續發展帶來了極大隱患。

一

▲山東萊陽誠豐食品有限公司董事長劉克增

“從目前的口感來說,我覺得‘新華’是最好的。”劉克增(山東萊陽誠豐食品有限公司董事長)指著桌子上的幾個梨品種評價道:“‘新華’糖度(指可溶性固形物含量。下同)高,14%左右,而且化渣性好,肉質細膩;‘秋月’我感覺有點軟了,口感一般;‘南水’要比‘秋月’好一點,它比較耐貯藏。如果是下樹貯藏一個月后,‘秋月’的口感是無以倫比的,它有一種果香味,而且甜而不膩,口感特別特別好……”

我很多年前就嘗過“秋月”,還是一臺灣老板特意從山東基地帶過來的:外觀非常漂亮,肉質很嫩,糖度夠,水分足。只是吃慣“翠冠”的我不大喜歡日韓梨那種酥(軟)脆的口感,缺少那種大快朵頤的感覺,但是我當時給的評價是:這絕對是個好品種。

這不,幾年后,這個梨品種已經成為山東省最火暴的單品,并蔓延到周邊其他省份。

2012年,已經決定從蘋果出口貿易轉向專業做梨的劉克增收到萊陽某地試種的6 個“秋月”梨果,立馬心生歡喜:“當時一看果形,扁圓形的,特別漂亮,而且糖度也很高,化渣性也很好。”隨即入庫貯藏,一直放到翌年7 月口感不變;第二年跑到實地一看,豐產性好,再拿了50 kg 做貯藏試驗,效果很好。

鑒于產量、品質和貯藏性的良好表現,2014年劉克增買下1萬株“秋月”梨苗及部分枝條免費送給當地農民,并承諾包收產品。劉克增所在的山東省萊陽市譚格莊鎮邢格莊村也是萊陽梨的主要產區,村里還有一大片上百年的梨樹(茌梨)。2011年,劉克增開始在百果園(深圳百果園股份有限公司)試銷萊陽茌梨,但由于老品種的品質緣故,沒能打開南方市場。所以,對劉克增來說,尋找一個好品種,讓萊陽梨老樹換新顏是一種家鄉情結。

“能把這個品種做出來,也得益于結緣百果園。”劉克增感嘆道。從2013年開始,誠豐公司就收購“秋月”供貨百果園,從第一年的1萬kg到去年的5 000 t,成為國內最大的“秋月”梨供貨商。

“百果園是不是把這個單品叫做 ‘羊脂秋香’?”我想起2016年在深圳第一次深度接觸百果園時在門店看到過“秋月”。

“對!”劉克增點頭應道:“我們現在也不叫‘秋月’了,我們叫‘蜜凰’。”

“這樣叫有什么好處嗎?”我困惑地問道。苗木商把一個品種改名換姓的做法我見得多,但供貨商這么做的原因我還不甚了解。

“因為‘秋月’現在在市場上已經做得很亂了,以次充好的現象非常多,有人甚至會拿‘豐水’‘新高’和‘圓黃’冒充‘秋月’,還有早采、用膨大劑等各種問題。基于這種情況,我們在2018年專門創立了一個品牌叫‘蜜凰’,目的是想從源頭來把控品質,核心還是要把品質和普通‘秋月’拉開,引領這個產業健康發展。”常駐誠豐公司的優果聯(百果園旗下致力于單品品牌孵化和管理的一家專業公司)冰糖梨項目負責人白冰解釋道。

“那在技術上如何去實現與普通‘秋月’的產品區分?”我好奇這個。改名字很容易,但如何賦予這個新名字真正的生命力是這種商業手段的難點。

白冰介紹:“我們在技術上做了一些管控,包括不用膨大劑,不用除草劑,每年每畝(1畝約667m2,15畝即1萬m2約合1hm2——編者)有機肥要施夠1 000 kg,在采摘前一個半月禁止使用氮肥,推廣‘Y’形整形,采用半遮光袋……”

“有糖度標準嗎?” 我插話道,后面幾項技術措施都是為了提高糖度。

“有,最低標準是12%。”白冰應道。

“我們在收購標準上也把糖度作為一個重要指標。”劉克增補充道:“12%是一個基礎,每提高1 個百分點我們每斤加2 毛。比如2019年我們的收購底價是7.20 元/kg,如果糖度達到13%,我們給到7.60 元/kg,以此類推。”

“那2019年的最高收購價是多少?”我追問道。

“7.80 元/kg。”劉克增解釋道:“因為還達不到14%,所以比7.60 元/kg高一點,比8元/kg低一點。”

▲從左到右:秋月(套袋)、秋月(未套袋)、新華、南水

▲采用“Y”形棚架栽培的誠豐自營基地

“等于說樹立一個標桿,讓大家朝這個方向去努力。”我非常肯定這個做法。

為此,誠豐公司還自建了600 畝的基地,和優果聯一起優化栽培技術,并以點帶面引導3 000 畝合作基地把品質做好。

“你們覺得‘秋月’的缺點是什么?”我話鋒一轉,從品種的正面轉到背面。

“從我們經銷商的角度講,這個品種最大的缺點就是貨架期比較短。南方溫度高,在春節前的貨架期也只有五六天,抹了膨大劑的甚至只有三四天。”劉克增應道。

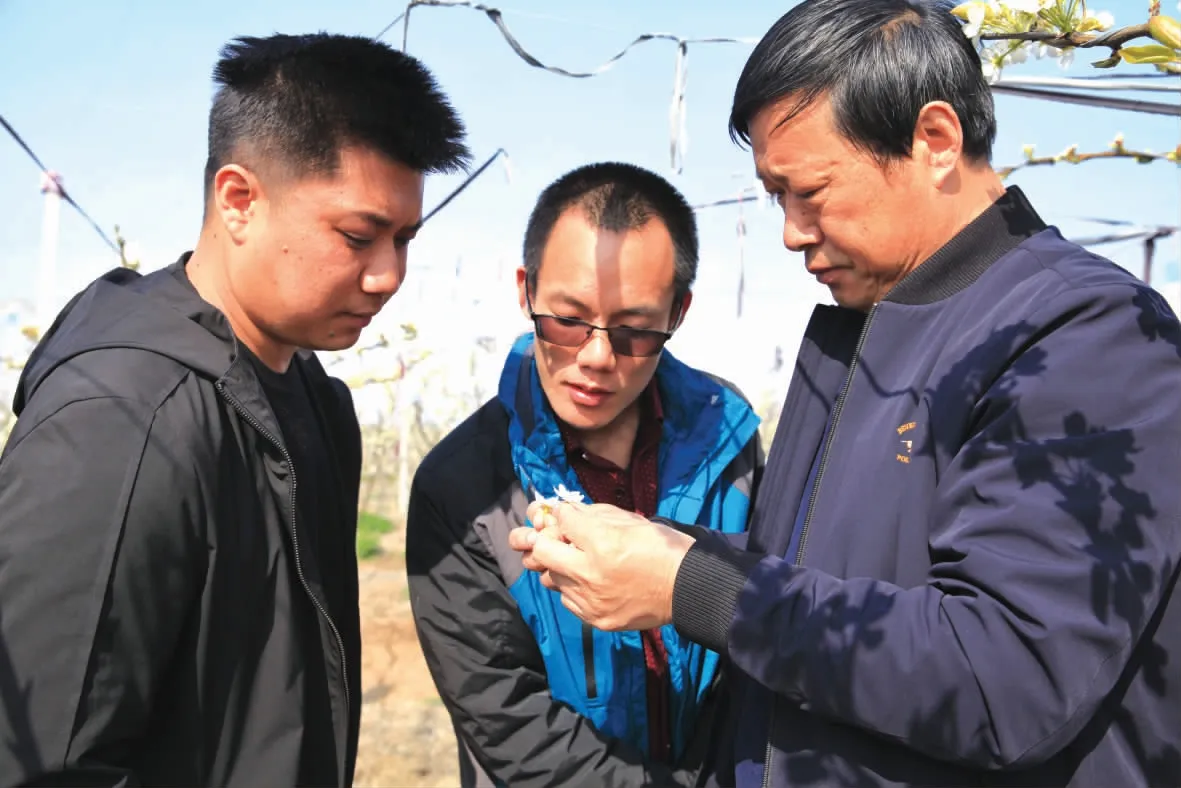

▲白冰(中)和劉克增(右)父子在查看梨花的凍害情況

“從生產者的角度看,它的生長勢比其他任何品種都旺,而且是虛旺,成花能力比較差,連續結果能力也比較差,三四年生的樹還可以,到了六七年的時候,產量開始下降,品質也開始不穩定,在管理上的難度比較大。另外,樹體管理比較多,拉枝、修剪都比較費工,規模果園管理起來會比較麻煩。”白冰補充道。

“你覺得難種對‘秋月’來說是好事還是壞事?”我問白冰。

“好事,門檻高啊!”白冰的答案讓我忽然想起我心目中梨的標桿品種——“玉露香”。

“如果拿‘秋月’跟‘玉露香’相比呢?”我再問劉克增。

“各有千秋吧!”劉克增還保留著農民那份質樸的性情,言語踏實,不夸夸其談:“‘秋月’的芳香味、冰糖味很濃,尤其是下樹后貯藏一個月再拿出來品嘗的話,口感真的特別特別好。包括消費者對‘秋月’的口感也特別認可,反映是好吃,確實好吃,目前還沒有一個好的品種可以取代。唯一的缺點就是不耐儲存。”

“覺得這個品種還能持續多長時間?”我接著問道。從剛才的對話中,我已經聽出他們對市場的擔憂。

“我覺得‘秋月’應該是一個真正的好品種。如果能真正把它的風味做出來,能把它的貨架期提高一點,我覺得能持續很長時間,包括對外出口也是很有前景的。”劉克增介紹,誠豐公司目前出口的梨品種主要是“黃金”“新高”和“圓黃”,主要出口市場為東南亞國家,但由于“秋月”在國內市場還處于供不應求的狀態,出口沒有價格優勢。“隨著體量的不斷擴大和東南亞國家的消費升級,未來這個品種的國外市場也會越來越大的。”

“現在無論誠豐還是百果園,包括我們優果聯,都是一起為未來作準備。目前來講,作為一個新品種,‘秋月’的紅利還是比較好的,但是如果只顧產量,然后早采,這個單品也會像以前的‘豐水’一樣很快就完蛋了。所以,我們在技術和農戶的組織等方面都在想辦法把品質穩定住,因為我們在銷售端還是比較強的,可以引導生產端往這個方向發展,包括自營基地和合作模式,都是為了要把一個好品種持續、良性地發展下去。”白冰補充道。

白冰(右)和陳沖在“秋月”比賽現場▲

“所有的好品種都一樣,前期肯定有品種紅利在,但是紅利期過后一定要把品質放在第一位,做出自己的品牌來。”這讓我想起前段時間在四川探討的新品種話題。“幾年換品種這條路是走不通的,一個新品種必須要靠品質和品牌來延續生命力。”

“在其他品類上你有沒有見過,開始有品種紅利,后面市場往下摔,最后通過某種方式又把產業挽救過來的?”白冰反問我。

“有啊!”我舉了一個南方的案例——浙江臨海的“涌泉蜜桔”。

二

再次見到白冰已是一年之后,在萊陽的一場梨王大賽上,我們的坐席挨著。

清一色的“秋月”,黃燦燦的擠滿了一長桌。因為未到真正的成熟期,參賽的樣品基本上都是抹過藥的。這是一種以赤霉素為主要原料的植物生長調節劑,在梨幼果期涂在果柄上,可以促進果實膨大和加速成熟。

“百果園要不要這種抹了藥的果子?”我小聲地問道。他和陳沖在一起,與白冰相比,陳沖在優果聯的工作時間更長,主要負責肥料物資的輸出。

“我們前期是抹藥的,后期是不抹藥的。”陳沖說:“因為后期要貯藏,抹藥的果實耐貯性要差些,賣到12 月翌年1 月的時候……”

“從安全角度來說,你們有沒有什么顧慮?”我的關注點不在耐貯性,而在普通消費者關心的安全性。

“我個人是沒有顧慮的,”白冰快言快語道:“畢竟它的主要成分是赤霉素(國家AA 級綠色食品允許使用的植物生長調節劑),從科學的角度,或者從食品安全的角度來講,是沒有問題的。但是過量使用是有風險的,本來一支藥按標準要抹2 000 個梨,結果老百姓只抹800 個梨。”

“在營養上我們測過是有差異,尤其是芳香類物質差得比較大。”陳沖補充道。

果柄涂抹植物生長調節劑的“秋月”▲

▲百果園門店銷售的“秋月”

“營養我覺得不重要,吃個梨不講究營養有多少,關鍵還是好吃不好吃。”我也不忌諱植物生長調節劑的風險,而是更關注它對品質的影響。

“我們在2020年11 月10 日左右還做過一次市場調查。從店長的反饋來看,不抹藥的‘秋月’糖度要高一些,脆度會好一些,品質更穩定一些;但抹藥的果肉會更細嫩一些,所以也有人會認為化渣性沒抹藥的不如抹藥的好。”

“在終端有差別嗎?”白冰這番正反方對立的評價說得我有點暈,我干脆問最終結果。

“在10 月底11 月初市場處于交叉點的時候,大家認為還是不抹藥的品質要好一些。”白冰解釋道:“我們前期收不抹藥的,去年雨水多,品質肯定差一些;等到不抹藥的梨上來,那時候天氣已經變好了,采摘期的天氣也非常重要。”

再加上天氣的因素,我根本無法確定抹藥的和不抹藥的“秋月”在品質上是否存在顯著差異,就像十幾年前我在“翠冠”上做過的涂抹赤霉素試驗,那時的結論是在品質上沒有顯著差異,能確定的是成熟期確實提前了,這對延長一個品種的供應期是有利的。

臺上,主持人正在扯著喉嚨挑逗著參賽者的興奮點——今年的訂貨價:5.50元,5 元……當主持人喊到4.50 元一斤(9元/kg)的價格時,臺下有很多人舉起了雙手。這是“秋月”引進國內十多年來最好的行情,也是今年大宗水果普遍跳水的行情背景下難得一見的亮點。

“為什么今年果商會搶貨?” 我疑問道。這兩年跟銷售端接觸多了,愈發覺得這個行業有一股類似股市的瘋狂。今年的熱點不多,除了新疆的西梅,大概就是眼下山東的“秋月”了。

“我道聽途說,不一定真實。”白冰也在分析原因:“主要是膠東這邊的蘋果生意非常難做了,有些老板已經不敢做了,就轉行做梨生意。加上‘秋月’連續3年大家都賺錢,果農賺錢,收購商賺錢,銷售端也賺錢,全產業鏈都賺錢,所以……”

“所以大家就一哄而上,開始搶錢了。”我笑了笑。

做銷售的人多了本是好事,但一哄而上往往就能壞事。眼下“秋月”早采現象普遍,糖度不到10%的果子都會被下樹。相對剛才提到的“抹藥”問題,這才是我這趟山東之行真正關切的核心問題。

“你們什么時候開始收?糖度標準是多少?”我接著問道。

“我們的訂單一般在萊西、萊陽和平度這3個縣,最早也得接近9 月10 日,高峰期要到9月15 日以后。”白冰介紹道:“我們的糖度標準是90%的果子達到12%以上,如果85%都達不到這個標準的話,基本就放棄了。現在太早了。”

“不光是‘秋月’,其他水果也普遍存在這種早采的問題。”我的腦海中迅速浮現出今年云南的“陽光玫瑰”行情,前期搶貨很厲害,品質又差,上市后市場反饋不好,導致后面真正好吃的時候,價格反而跌了。“站在全產業鏈的角度,有沒有破解之法?”問這話時,臺上恰好在討論“秋月”后期價格會不會漲的話題,這令我哭笑不得。

“現在我也擔心,尤其是連續兩年的高價刺激,我怕‘秋月’死得太快。”白冰應道:“像去年我們的收購價是9.60 元/kg,門店的價格可以賣到28~30 元/kg,照樣量跑得很好,這是因為百果園已經有品牌的溢價功能,我可以在產地多花1元/kg 的價格收購,只要品質穩定就可以了。”

“從百果園的個體來講,這種問題還是能解決的。”我確認道。

“因為我們有好的渠道,有相對穩定的品質,所以高成本我們能接受得住,消費者也能認可。”陳沖補充道:“但是一般的客商如果現在是10 元/kg 收貨,又沒收到好貨,到時候一掉價,再加上品質不穩定,他們就會很難過。”

“所以要看你的戰略定位和資源,以及落地的執行力。只要你扛得住,學費交得起,一年、兩年、三年……慢慢地你就一定能扛下來。”白冰信心十足地說。

“但對一個種植戶來說,他是沒有辦法做到這一點的。”我有點不以為然,又想起浙江桐鄉大圣果園沈金躍說的“理想歸理想,市場歸市場”的最終選擇。對他們來說,追求產量、提前采收等被終端詬病的產品質量問題都是面對現實市場的最大公約數。

“比如‘秋月’現在10 元/kg,萬一出現我剛才講的這種現象,到大量上市的時候,市場價才6 元/kg,你們收多少錢一斤?”我提到一個很現實的問題。

“我們收10 元/kg,如果不維持這個價格第二年就沒人跟我們合作了。”白冰解釋道:“因為我們是和農戶簽了訂單合同的,只要達到了品質標準,就高不就低,如果市場漲到8 元/kg 就8元/kg,跌到6 元/kg 我們還是8 元/kg,在實踐中我們已經付出過這種成本。”

“要靠你們來承擔市場的波動。”我概括道。

“對,我們要掙這個利潤,就要承擔這個責任。”陳沖肯定地說。

在訂單合同中,優果聯規定了樹形、紙袋、負載量、有機肥用量(1 000 kg/畝以上)和化肥的比例,并采取巡園制度,管控采收時間,以確保果品質量。

臺上,專家在講解種植技術;臺下,果農在竊竊私語,談論最多的還是價格趨勢。我問白冰:“你們跟農戶簽訂合同時,價格是定死了的嗎?”

“沒有,但肯定不會比別人低。”白冰介紹:“2018年和2019年的時候,我們是高0.4 元/kg收購;2020年因為雹災減產,搶貨搶得太厲害,我們高1 元/kg 收購。今年看情況吧!”

“到現在還沒定?”我詫異地問道。

“還沒定。”白冰說。

“站在種植者的角度,一看今年的行情,那得有多心急啊!你不要我就給別人了。”

“是有這種情況,這對農戶來說是很現實的問題。”白冰說:“每年我們都會因為價格的問題出現部分農戶退出的。有的農戶你給不了10元/kg,明年他就不跟你玩了。”

“供應商的利潤本來就幾毛錢,你的收貨成本如果太高,根本就扛不住。一般供應商如果這么干,要虧大錢的。”陳沖補充道。

優果聯不僅承擔著向種植端輸出品質理念和技術體系,也肩負著為包括百果園在內的聯合單位供應優質單品的供應商職能,所以也要考量供應鏈的效益,溢價的幅度也變得極其有限。對他們來說,“活下來”也是現階段的主要目標,而不是當年初創時要孵化N 個品類品牌的宏偉目標。

▲獲獎果農在臺上合影

“說穿了,種植端想把品質放在第一位,還是要先找到合適的對接渠道,如果面對大市場,你只能隨大流。”我感嘆道。

“做好的品質、好的品牌,消費者吃到好的水果,大家都有好的利潤,這是理想狀態。現實中,往往是上市早的、高產的、不按套路來的種植利潤高,使得一些合作者根本就不按我們的要求來,所以我們這幾年走得也很被動。”陳沖深有感觸地說。

臺上,主持人正在公布獲獎名單,銀獎、金獎、梨王獎獲得者站成一排,手捧獎狀,和主辦方一起合影。工作人員告訴我,此次大賽共收到129 個樣品,平均糖度為11.8%,最高糖度為14.1%。

原來,我們在臺下聊的是理想,臺上演的才是現實。

三

枚青是個熱心腸的人,聽說我這趟來山東的主要目標是“秋月”,就張羅著要帶我去她的老家——萊西市日莊鎮院里村,她對我說,那里才是“秋月”的集中產區,連片面積上萬畝。盛情難卻,于是就一起去了一趟,見著了她認識的最大的官——院里村原黨支部副書記王亮;又帶著去了一趟她的表姐夫的梨園——據說是村里最早種植“秋月”的梨園。

院里村不算大,586 戶,1 896 人,4 000 畝耕地。枚青說的上萬畝“秋月”梨園還包括了鄰近的村子,沿著小沽河兩岸綿延數十里。梨園中也不單單是“秋月”,還有“華山”“南水”和“豐水”等日韓梨品種。

早在上世紀50年代,院里村就開始種植地方特產“香水梨”;1997年開始發展“黃金”“豐水”“圓黃”和“新高”等日韓梨品種,并逐漸成為全村的主導產業;2009年引進“秋月”,最終發展成為當地的主栽品種。

“前幾年梨的價格沒這么高,像‘豐水’‘新高’等老品種也就2 元多一公斤,今年除了‘秋月’都翻倍了。”王亮欣喜地說。他4年前才開始種梨,20 多畝地,“秋月”為主,“華山”為輔,因為去年遭受一場嚴重的冰雹,所以今年尚未真正投產。

“你覺得是什么原因導致今年梨價格的上漲呢?”我好奇地問道。不僅在北方,今年南方早熟的“翠冠”也迎來了近十年來最好的行情,產地價普漲2 元/kg。

“一是減產了,二是‘秋月’的行情帶動。”王亮分析道:“今年花期的時候有霜凍,再加上連續陰雨,氣溫較低,引發梨銹病。今年‘秋月’的藥品投入比往年多了1 倍,產量減了一半。再一個,從2017年開始,‘秋月’的價格就一直走高,市場對它已經認可了。”

聽到這里,我已經明白今年果商搶購“秋月”的根本原因了:一方面是產量減少,另一方面是銷量增加,再加上中間商的推波助瀾,這就造成了供求關系的失衡。

“今年(果徑)90(mm)以上的,不扒袋,不用挑,客戶就要了,9.20~9.60 元/kg。”王亮用“果商等梨”來形容眼下梨產業中難得的“繁榮”景象。

小沽河兩岸的連片梨園▲

一家一戶的農戶管理必然會導致樹體和品質的參差不齊,我們轉了幾戶人家,發現還是枚青推薦的她表姐夫邴岐波家的樹相最好。

10 畝地,20 余年的老樹,雖說10年前已經引種“秋月”,但大規模改接還是這三四年間的事情。都是齊膝高度鋸斷主干,把原先的“豐水”和“圓黃”等改接成“秋月”,老樹新枝,倒也結得碩果累累。

王亮順手摘了個大梨遞給我讓我嘗嘗。我接過這個表相和個頭都非常完美的“秋月”梨端詳了一番,沒有下嘴,只是問:“從你的品質標準來評價,這個梨糖度達到多少算可以了?”

“13%。” 王亮說:“樹上剛采下來時糖度13%,達到這個標準口感基本上就可以了。”

“那現在村里在采的是不是普遍都達到了13%?”我上午剛參加完一場“秋月”的比賽,平均糖度只有11.8%,參賽者基本上是普通的果農,取樣非常隨機,也非常具有代表性。

“去年、前年都有,今年沒有。”王亮實事求是地說:“前幾天,來了一個大公司到我們這里收購‘秋月’,他到地里測糖度,第一個梨10.5%,第二個梨10.7%,連11%都不到,他9.20 元/kg收購。今年果商在糖度上沒有要求了,大家都在瘋搶。”

▲王亮(右)和枚青(左)等人在查看“秋月”的長勢

這其實是我最擔心的。上午在比賽現場就和優果聯的陳沖和白冰聊到這個事情,白冰說了一句話讓我印象深刻:哪個品種是越做越好的?都是越做越差,最后走向滅亡的。他們從“豐水”開始做起,到現在的“秋月”,在踐行“好吃不貴”的道路上舉步維艱。

我問王亮:“現在糖度10%多一點,賣9.20元/kg,這些‘秋月’到市場后,又貴又不好吃,人家就不消費了。等過了十幾天‘秋月’真正好吃的時候,價格反而便宜了,你們會不會有這種擔憂?”

“有啊!前年一開始的價格是7.40~7.60元/kg,到了最后5 元/kg,所以他們把梨早早就賣了,不能等啊!等到后面越好吃越便宜了。像前幾年是9 月5 日到中秋節這一段才賣 ‘秋月’,今年早了至少有20 天,現在已經有1/3 的果子下樹了。‘秋月’真正好吃是在中秋節,那是品質最好的時候。”

“還有,”王亮接著說:“有些果商以假亂真,一箱8 個裝的禮品盒中給你裝進去2個‘豐水’。‘豐水’才4元/kg多,‘秋月’8元/kg多,他賣得便宜,利潤差不多,反正南方人也不認識‘秋月’和‘豐水’。”

我就是南方人,而且是一個做了十幾年梨科研與技術推廣工作的南方人,如果現在忽然拿出“秋月”和“豐水”讓我辨認,我恐怕也很難認得出。“南方人不認識‘秋月’和‘豐水’,就像北方人不認識桔子分什么品種一樣。” 我笑了笑,以此來掩蓋自己的心虛。

相對于傻傻分不清的外表,我可能更有信心從口感上去辨認。“豐水”酸甜適口,風味濃;“秋月”純甜,汁多肉細,所以更適合南方人的口味。

“如果站在普通種植者的角度,前期品質差、價格高,后期品質好、價格低,你是愿意賣前還是賣后?”我重提這個市場怪象,并具體到王亮本人。

“我會賣后。”王亮應道:“我比較注重品質,即便賣得便宜也要讓消費者吃一個好梨。”

高接換種后的“秋月”▲

答案太官方,我心有不甘地追問道:“如果果商現在出價10 元/kg,糖度標準只要10%,你賣不賣?”

“我不賣。我的梨都是在樹上掛到10 月才賣,自己銷售一部分……”

“那是你自己有銷售能力才敢往后留。”我聽出端倪,才明白對方不是我想對標的普通種植者,忙更正道:“如果自己沒有銷路,只能賣給果商……”

“那起碼差2 元/kg,這可是純利潤了。”王亮實話實說。

“這就造成了越做做差的惡性循環!”我嘆了一口氣,繼續問王亮:“造成這種現象,你覺得是什么地方出問題了?”

“主要是收購商把關不嚴,糖度不夠就收購了;其次是果農不自律,應該糖度不夠不能賣,要有回頭客啊!”王亮說。

“但是,無論是種植者還是收購商,肯定是把利益放在第一位。”我還是拿現實說話:“若是果商要等到糖度達標后再收購,今年可能就收不到‘秋月’;要是果農等到后期好吃的時候再上市,可能就賣不上好價格,而且風險還增大。所以就形成了這個市場怪象,品質不是越做越好,而是越做越差,包括以前的‘豐水’和‘黃金’等都經歷過這個過程。”

“包括去年的‘維納斯黃金’(蘋果)賣‘白果’(早采的果實)。”枚青在一旁說。她在朋友圈賣了兩年的“維納斯黃金”,收益頗豐,但找到符合她標準的果子也是一件很頭痛的事情。

“主要是精品果的市場沒有做起來。假如糖度14%的‘秋月’,我給你10元/kg或12元/kg;糖度11%的‘秋月’,我給你6元/kg或者4元/kg,這樣品質就會越做越好。”王玉成建議道。

王玉成也是當地人,從武警部隊退役后回村種植“秋月”和“南水”,去年剛進入豐產期時就遭遇一場冰雹,顆粒無收。

“現在糖度高低是沒有差價的?”我細問道。

“沒有。”王亮和王玉成異口同聲地回答道。王玉成接著說:“以前糖度不到13%果商不要,今年對糖度沒有要求,只要個頭夠果商就要。從90 開始,越大越貴,100 以上的扒袋11 元/kg。”

▲青島萬匯農業有限公司總經理聶易田

“那對你們種植戶來說,一是要提高產量,第二是把果個做大,你們的效益就好了。”我的腦海中衍生出來的配套技術就是加強肥水供應,多施以氮肥為主的化肥,而非我平日強調的多施有機肥。

“對!”王玉成說:“比如我一畝地產2 500 kg優質果,他一畝地產3 500~4 000 kg,雖然口感不如我,但賣的錢比我多,我要賺錢的話,就必須按照這個路子來,也要搞畝產3 500~4 000 kg,甚至更高。結果就造成產量增加了,品質下降了,最后的效益也跟著下降了。”

我的耳邊仿佛又響起了白冰的那句話:哪個品種是越做越好的?都是越做越差,最后走向滅亡。

這怪誰呢?

四

我認識聶易田(青島萬匯農業有限公司總經理)剛好有10年。

那時候我還在體制內,主要做梨設施栽培的試驗與示范工作,空余時間會把試驗結果與心得寫成圖文傳到網易博客上。博客的名稱也叫“花果飄香”,作者名也叫“清揚”。聶易田就是通過博客聯系上我的,并跑到浙江,咨詢品種的問題。我還清楚地記得他當時帶了一個梨,問我品質如何。

“那個時候我剛好接手這片基地,啥都不懂,讓我最頭疼的問題是‘豐水’不耐貯,動不動就有酒味,所以想著要換品種,當時就沖著這么個目的去找你的。”聶易田笑著說。當時我還做梨一年兩收的試驗,手上有不少晚熟梨的新品種,包括“日光”“王秋”“晚秀”……

“你看,”聶易田在樹上脫下一個果袋,露出一個橢圓形、長滿斑點的梨子:“這就是當初在你那里看到的‘王秋’,我取名叫‘龍蛋’(商品名)。”

“這個品種口感不錯,風味很濃。”我雖然離開科研崗位已有多年,但仍然記得當初每一個品種的品質表現。

“當時也不知道哪個品種好,所以換得比較謹慎,現在換得差不多了,品種結構還算比較理想。”聶易田重新套上果袋,介紹道:“早熟的有一個主栽品種,我取名叫‘白玉豐蜜’,8 月10 日左右成熟,可以賣到10 月;中熟品種主要是‘秋月’,占了總面積的1/3,還有一個新品種;晚熟品種也有2 個,除了這個之外,還有一個。”

“怎么評價‘秋月’?”我直切主題,對他不便透露真名的其他品種并不感興趣。

“細膩度好,甜度可以,穩定性強。”聶易田說:“‘豐水’除了不耐貯運之外,還有一個問題是采收期不好控制,采早不好吃,采晚有酒味,太難搞。‘秋月’的穩定性和一致性要好得多。”

“缺點呢?”我接著問道。

“栽培難度有點大,木栓的問題,光干的問題,還有耐貯性的問題。”聶易田一一羅列道。

“不光在江蘇,在山東也有木栓的問題?”我去年在江蘇鎮江第一次聽到“秋月”的技術瓶頸。

“對!我們這幾年控制得還好,在5%以內。但在魯西北地區比例比較高,可能跟氣候和土壤都有關系。我們一畝地施4 000 kg 有機肥,每年都施。”

說著,聶易田讓工作人員削了兩個梨子端了過來,我嘗了一下,口感確實不錯,問道:“你覺得你們公司種的梨跟周邊農戶的有什么不同?”我昨天剛從萊西過來,嘗了幾家農戶的“秋月”,印象還深。

“我們把它種出風味來了。”聶易田說:“我們原先也沒想靠果園盈利,主要想把它種好,種成最好吃的梨,然后去送人,所以死命地投有機肥,還做了‘十全大補湯’,用雞蛋、豆漿等等加微量元素共同發酵……投了幾年之后,發現梨還能賣些錢,能賣上20 元/kg。”

“梨賣20 元/kg,就是從我們開始的。”聶易田自豪地說。

2010年,聶易田所在的萬匯集團接管了原東泰公司的1 000 畝梨園。從來沒有接觸過農業的公司董事長馬準安對正在公司負責采購的聶易田說,“你的名字叫‘易田’——容易種田,給你500萬美元,你去干吧!”

萬潤豐基地的水平棚架種植模式▲

“那時候我才30 多歲,老板給那么多錢還怕啥!我就干了。”聶易田回憶起當初剛進入這個行業時那股初生牛犢不怕虎的沖勁,繼續道:“結果過來一看,樹都快死了。東泰在1992年投資興建了3 000 畝梨園,2006年拿到有機認證,一直生草,但很少施肥,管得很粗放。我第一年接手,1 000 畝地僅采了800 t 多梨。”

“畝產不到1 000 kg。”我算了一下,頓時好奇臺灣人在大陸搞有機栽培的結局:“東泰剩下的那些梨園現在怎么樣了?”

“已經荒廢了。”聶易田搖了搖頭說:“東泰公司本來債務也大,入不敷出,不投入就越來越不行了。”

“從你這10年的農業從業經驗來說,舍得投入還是很重要?”我抓住一個關鍵點。心中尋思,假如有一天,也有老板砸我500萬美元,我能不能管好這1 000 畝梨園。

“非常重要,不投就沒有果子。”聶易田說:“換品種要投入,施有機肥要投入,做銷售要投入,我們請一個日本專家一年要上百萬元呢。”

看來這也是個不差錢的主。“從你們的角度來說,品種的重要性要占整個農業要素的多大比例?”我想了解一下這種不差錢背景下的農業投資理念。

“我覺得品種是先天性的,在中國來講要占到60%。”聶易田以原先主栽的“豐水”為例解釋道:“像我們的‘豐水’品質做得也很好,但只能和別人的‘豐水’比,不能和別人的‘秋月’比,和‘秋月’比就很難了。我們認為日本的育種方向還是符合中國人的口味。中國人其實是最挑剔的,日本人覺得好吃他就給錢,中國人要好吃好看還要便宜,你就頭疼了。”

“現在有找到符合這3 個條件的品種嗎?”我開玩笑道。

“你覺得能找到嗎?”聶易田也喜歡開玩笑:“你找到理想的老婆了嗎?又好看,又賢惠,找不到啊!但這些年我們也不斷找到一些新品種,跟‘秋月’差不多口感,細膩度好,糖度更好,香味更濃。”

▲匯勤基地的一字形主干“V”形種植模式

“除了品種占60%之外,你覺得還有40%是哪些?”我接著問道。

“主要是人。”聶易田忽然反問道:“你接觸了這么多老板,他們是怎么樣認為的呢?”

“跟你不一樣,他們覺得第一是錢,第二是情懷。”我笑了笑,舉了山東一些陷入困境的大基地老板的排序:“因為要持續投入,要不斷輸血,所以第一是錢;因為一直不掙錢,需要拿情懷來支撐,所以第二是情懷。相對來說,你們是比較理性的,他們是相對感性的。”

“我覺得這和我們的企業文化有關系。”聶易田說:“我們公司大老板一直強調,要做農業,別當農民,不與農民爭利,因為全世界的農民都是靠補貼的。他希望我們能找到一條新的道路,能夠帶領家鄉的農民共同致富。這是我們企業的社會責任。”

“這也是情懷。”我贊嘆道。萬匯集團是全球遮陽用品的龍頭企業,在不差錢的前提下,農業是一個值得講情懷的行業。

“真正讓我們的思路發生轉變是在是2017年。” 聶易田說:“那一年,老板在老家又拿了2 000 畝地,租地成本很高,1 300 元/畝的地租費。”

“再給你500萬美元?不,這次得給1 000萬美元!”我打趣道。

“老板沒說錢的事。”聶易田笑了笑,沒接著開玩笑,認真地說:“關鍵是那么大的面積,如果再按照傳統模式種植的話,未來人一定是問題,所以我們跑了歐洲,跑了日本,設計了一種新的種植模式。”

這是一種結合歐美和日本不同種植理念的種植模式,采用一字主干“V”形整形,行距4 m,株距1.5~2 m,每一株的主干都是頭尾相銜,連體種植。今年是第3年,初結果。

“我們采用這種種植模式主要想解決兩大問題,一個就是人的問題,這種樹形不僅通風透光好,而且更適合輕簡化、機械化和智能化,我們設想未來一對夫妻能管到50~80 畝;另一個是一致性的問題。我們做連體式的初衷就是想解決一致性的問題,它們之間的營養是可以相互輸送的……”

我在國內見過這種連體式種植模式,對它的實際效果卻持懷疑態度。我沒有否定,只是建議道:“想要在生產環節完全解決一致性的問題幾乎是不可能的,通過采后分選……”

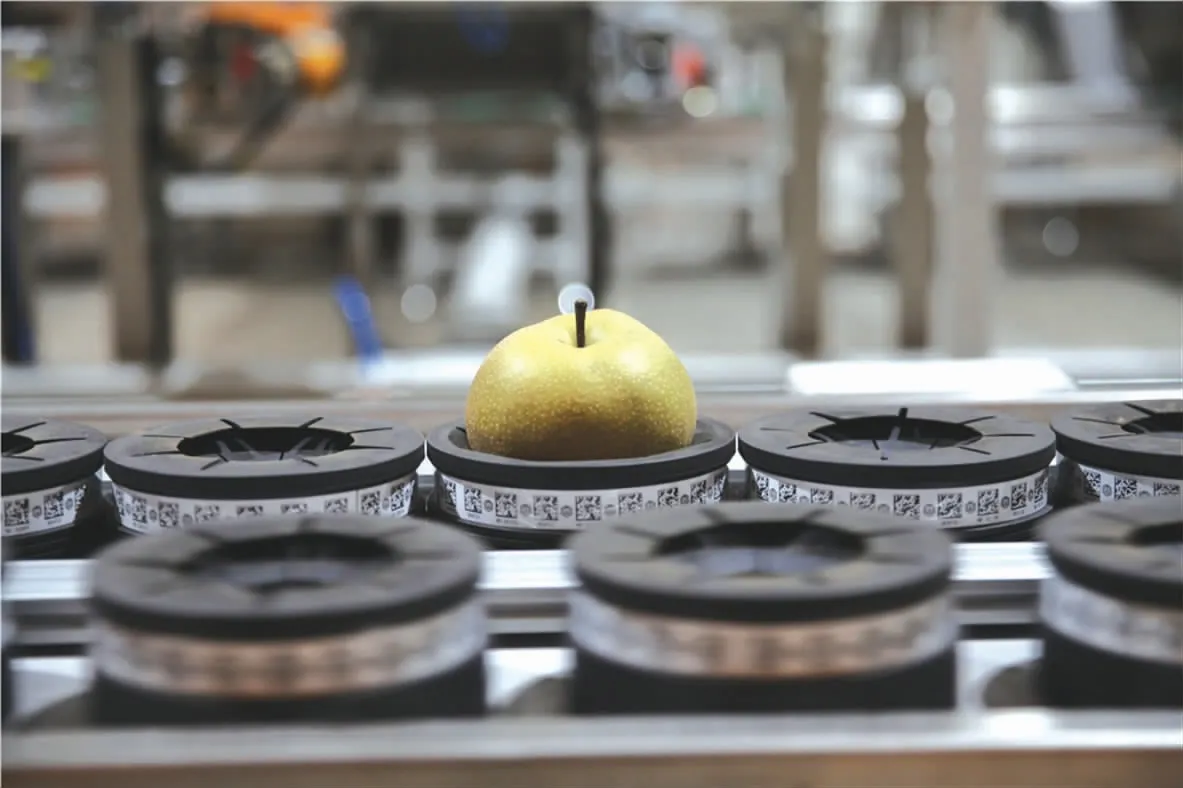

還沒等我說完,聶易田就明白我的意思,他解釋道:“我們在萊西有一臺綠萌的無損分選系統,糖度分3 個層次,中糖12%~13.5%,高糖13.5%以上,低糖12%以下。高糖可以溢價百分之二三十,低糖只能便宜賣。所以我們還是想盡量在生產環節解決大部分果實的一致性問題,這樣只是少部分的低糖會被挑出來。”

我也確實見過一些農業企業斥巨資買了這套無損傷分選系統,最后卻派不上用場,根本原因就是在生產環節上控制不了品質,淪為作秀的道具。

“我們現在新成立了一家中日韓果蔬技術產業研究院,邀請日本、韓國和國內專家一起來做“品種+技術+模式” 的果蔬產業化孵化平臺,包括如何把物聯網、AI(人工智能)這些前沿科技應用到農業上來,打造數字化果園。”聶易田望著顯示屏上不斷變化的數字說:“我們老板覺得,中國農業馬上就要進入一個變革期,我們可以在農業產業化的路子上做點事。”

這是一個不差錢的老板,更是一位有情懷、有前瞻性的企業家。

五

許峻潮不愧是潮汕人。自小就跟著父親做水果生意,1999年到山東收購日韓梨。2003年開始投資建梨園,陸續發展了幾千畝,主栽“黃金”“豐水”和“新高”等日韓梨品種。2016年把全部品種改接成“秋月”,并低價收購別人的梨園改接擴種,一躍成為全國“秋月”梨種植面積最大的農業龍頭企業。前幾天我在萬匯農業的時候聶易田就評價“潮汕人膽子大,步子邁得比我們快。”

▲許峻潮(左)在向沈曉東介紹產品分級標準

“我們現在的總面積是1.1萬畝,目標是做到1.5萬~2.5萬畝,把青青大地在‘秋月’這個品類品牌中做得比較靠前。”許峻潮做事果斷,但言語謙遜,給人一副儒商的印象。

“你們前期實際上是單純的果商,為什么還要自己投資搞基地?”我首先好奇這個問題。像胡曉海(浙江新理想農業開發有限公司總經理)“從種到賣”我很容易理解,屬于產業鏈的順行;但像許峻潮這樣的“從賣到種”我頗為費解,單純代辦賣貨不好嗎,為什么非要來趟種植這趟渾水?

“自己投基地可以把產品控得牢一點,還有看到種植這塊的利潤。”許峻潮實事求是地說:“當時像‘黃金’梨的價值還是挺高的,一箱梨可以賣到130~140 元,等我們種出來的時候就跌到100 元多,然后就一直掉,一直掉……”

市場行情的急劇下行導致早期在山東投資種植日韓梨的臺灣人難以為繼,要么棄園,要么低價拋售。這就是我為什么質疑“從賣到種”的原因。在國內市場,幾乎任何一個單品都逃脫不了價格下行的趨勢,“從種到賣”是迫不得已,但“從賣到種” 實際上是會給自己背負上沉重的負擔。

“我們有個優勢是自己生產自己銷售,從種植端到市場端的差價都是自己掙的。最后種出來一公斤梨成本要2.80~3 元,賣4 元多,還能維持,但利潤點不像現在的‘秋月’這么大。”許峻潮說。

“后來怎么看中‘秋月’的,而且還是一次性全部改接的?” 我打心眼佩服這種果斷的做事風格。

“我覺得‘秋月’能夠脫穎而出,最大的功勞應該是百果園。”許峻潮慢條斯理地說:“我最早在2012年就接觸過‘秋月’,當時市場收購價才3~3.20 元/kg,感覺外觀和口感跟‘豐水’沒多大差別,價格又沒有優勢,所以沒有在意。后來百果園和誠豐合作,提出12%的糖度要求,在門店賣得很好。2015年我們也嘗試在批發市場上賣‘秋月’,結果市場反應也非常好,一搶而空。看到這個勢頭,我就把這邊的品種全部改接成‘秋月’了。”

“憑什么判斷‘秋月’的后續行情一定會上行?”我追問道。

工作人員在抽樣檢測糖度▲

市場上也存在不少火一把就死的現象。一次性改接對這么大規模的基地來說,不僅需要破釜沉舟的決心,更需要洞察秋毫的判斷力。否則,就成了“賭一把”的賭徒。

“口感。”許峻潮說:“那兩年的成熟期剛好天氣比較干旱,老百姓種的‘秋月’的糖度都能超過13%,一口咬下去,非常甜,而且黏手。市場的規律是好吃才會有消費者認可,有這樣的品質肯定是沒問題。”

“單純看中它的口感?”我還是覺得這個理由欠缺點什么。

“還有當時‘黃金’‘豐水’和‘新高’等品種的價位已經很低了,基本沒有什么利潤了。”許峻潮坦言道:“在梨這個產業中,我要是不大刀闊斧地改接品種,跟上這個新品種潮流的話,肯定就不行了。”

毫無疑問,許峻潮搶到了這波‘秋月’的紅利,并在膠東半島強手如林的梨產區高高豎起了“青青大地”的旗幟。

“你們倆是什么時候認識的?”我問高萬山(雨露空間采購總監)。這趟是他帶我們一起過來的,同行者還有沈曉東(雨露空間總經理)和胡曉海等人。

“認識得比較早,但正式合作今年是第3年。”高萬山說,“我5年前來這里找‘秋月’,自己來收,但是收不好,所以門店的銷售很少。認識許總之后,看了他們的農場和倉庫,我跟他說,我做了十幾年的采購,中國的水果產區差不多走遍了,這么大的基地,能做到這么好,你們好像是第一家。”

確實,我們剛才轉了一下分選車間,出庫、分選、品控、包裝都是流水線作業,一切都那么井然有序。車間里還新到了一條無損分選線,正在測試,準備投入運行。

“還有品控的理念。”高萬山接著說:“前面兩年合作下來,從來沒有哪車貨會讓我們覺得不行,一直很穩定。”

去年胡志藝(雨露空間董事長)也向我夸過青青大地的“秋月”,我原以為是通過無損分選線篩選之后才有這么好的品質與穩定性,沒想到前面幾年還沒有這套設備,不僅好奇地問道:“你們前幾年是怎么保證供給雨露空間的品質這么穩定?”

▲高萬山在青青大地種植基地查看“秋月”成熟度

許峻潮笑了笑,透露道:“我們以前在入庫的時候,每一柜上都貼有標簽,標明采自哪個基地,什么時候采收的,什么規格,多少糖度……我們知道哪一批貨的品質是最好的,糖度是最高的。今年我們還上了一套新設備,掃碼入庫,掃碼出庫,就很方便了。”

“從源頭控制,不同的貨對應不同的渠道。”我恍然大悟。

不僅在源頭上做到有據可查,青青大地在梨果大小和外觀上也做了更加細致的劃分,分10 個規格、4 個等級,滿足不同消費渠道的等級要求。

“上這條無損分選線的目的是什么?”我前幾天跟聶易田也聊過這個話題,他更偏向于在生產端解決品質一致性的大部分問題,而把分選線作為輔助設備。

“為了將來能夠更精準地服務像雨露空間這樣的銷售渠道。”許峻潮笑著說:“像我們自己基地80%的果實糖度能達到12%以上,我先通過這套設備把另外20%不達標的篩選出來,然后把13%或者13.5%以上的選出來,價格適當賣高一些,來填補另外20%的損失。”

“這部分糖度高的要比普通的價格高多少?”我好奇這部分的溢價。

“這個需要慢慢培養,讓消費者先認識到確實有不同之后,再慢慢加價,一開始不要跳得太高。”許峻潮解釋道:“我做市場從來都是從低往高走,開始的時候情愿便宜點,讓利給市場,先看反應。市場反應好了就可以往上漲。有些人喜歡高開,賣不動了就降下來,那就慘了!客戶看到你今天降價,明天又要降價,越降越賣不動。”

我忽然發現他的銷售理念與胡志藝同出一轍,都是“低開高走”,都強調前期的市場積累。而那些小果園主卻喜歡一下子能把自己的好水果賣出天價,像枚青的“金秋紅蜜”、郭飛的“妮娜女王”都是如此。相比之下,后者看中短期效益,前者著眼長期利益。

“你怎么看今年‘秋月’的行情變動?”我接著問道。

“亂象。”許峻潮略帶憂慮地說:“本來市場漲價對我們來說是件好事,水漲船高么。但是今年來收貨的果商太多了,不遵循原來糖度達到12%才收購的規矩,所以我感覺情況不會太好。”

測試中的無損分選線▲

“會不會出現市場下行的可能?”我已經不止一次提到自己的擔心:“前期糖度低,價格高,消費者反映不好,導致后期真正好吃的時候,價格反而不行了。”這種現象在市場上屢見不鮮,早已成為國內水果市場一大見怪不驚的常態。

“品質不好的東西最后都不會有好的結局。”許峻潮未置可否,只是說:“像雨露空間,像百果園,他們糖度不到12%都不賣,銷量肯定會不斷增加,不會受行情影響的。現在對市場造成影響的主要是批發端,他們賣的不是固定的客戶,這部分市場為了搶早,不講究品質,會對一些單品造成負面影響。將來越來越多的渠道會繞過批發市場,直接到產區來對接。”

“水果品質好才有銷路,這是改變不了的。”許峻潮強調道:“從去年開始,我就說,青青大地現在最重要的不是體量,而是品質,一定要種出好的口感和風味。如果這一點做不到,再大的體量也沒用。”

出了大門之后,跟我一樣第一次來青青大地的沈曉東問我:“你覺得怎么樣?”我應道:“品控意識和體量都擺在這里,其他同品類企業很難超越青青大地了。”

我感嘆的是,有了誠豐、萬潤、青青大地等生產端企業,百果園、雨露空間等銷售端企業以及優果聯等服務企業的共同努力,中國果業是有希望擺脫市場下行的怪象,走上健康、可持續發展的康莊大道。