我在南亞學講話

吳花果

熙熙攘攘的尼泊爾街頭

十年前初到尼泊爾時,每回聽當地人聊天,我總要納悶兒,怎么大家經常話說到一半,就要停下來高喊一聲“China”?

起初我還老往臉上貼金地以為,大家可能是在討論我這個有張中國面孔的外國人,之后愈想愈不對勁,怎么買東西時要討論、講政治時要討論、坐車時要討論,就連在辦公室里談工作的時候都要討論?

后來我才恍然大悟,人家才不是沒事“中國中國”地喊呢,他們說的是“Chaina”。在尼泊爾語里,就是一個日常對話中再常用不過的否定詞—舉凡車上“沒有”位子、他“不在”家、肚子“不”餓、鞋“不會”太小,都是“Chaina”,使用之頻繁,也難怪我要誤會尼泊爾人熱愛談論中國了。

而我便是從這場誤會開始,慢慢認識尼泊爾語的。

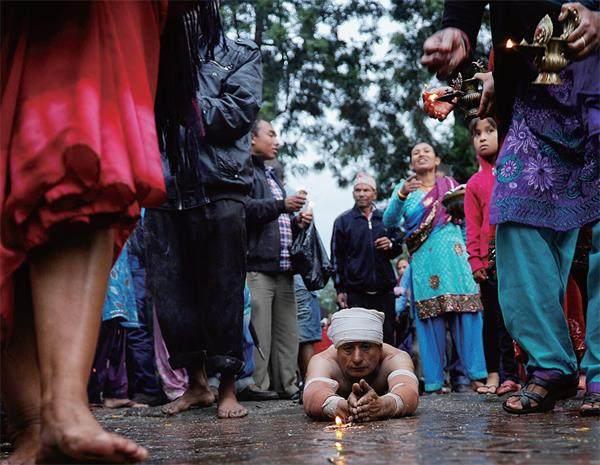

2013年10月14日,加德滿都巴克塔普爾舉行賽德節

從小餐館開始學尼語

我從小就是一個愛說話的人,喜歡說話給人聽,也害怕別人說話時自己聽不懂。遇上語言不通的場合,我更要特別認真地張開耳朵,直到聽出端倪。我總覺得,生活沒了語言就稱不上生活,于是,往返印度與尼泊爾之間的過去這十年,從另一個角度看,其實也是一趟向當地人學說話的旅程吧。

我的第一位尼泊爾語“老師”,是哈利大哥。在尼泊爾碰面時,他一聽我說想學尼語,便拿起筆記本“刷刷刷”地寫下一整面天城體字母。“ (ka)、(kha)、(ga)、(gha)”,每個字母在我聽來發音都一樣,哈利大哥卻堅持:“完全不一樣!”然后,他要我跟著他一遍又一遍復誦。

2013年10月14日,加德滿都巴克塔普爾舉行賽德節

我艱難地模仿他,并從喉底擠出不同聲音,眼看一口老痰都要咳出來了,哈利大哥還是不滿意。大眼瞪小眼地練習幾回后,我倆終于再也忍不住,看著彼此荒謬的模樣大笑。

我意志薄弱,馬上舉手投降。“正式”的學習宣告失敗。不過,生活中的學習卻正一點一滴地累積著。

語言的學習從吃飯開始。當時,我經常一個人造訪住處附近的小餐館。第一次去時,我瞪著有如天書般的菜單,滿頭問號卻不好意思發問,遂故作從容地把整張菜單翻拍下來,回家后上網猛查這些菜名的圖片;下回再去,就能氣定神閑地點來嘗嘗味道。

當地朋友帶我去吃飯,我在旁邊看著他們怎么招呼侍者、怎么點餐,之后上餐館,也就懂得要用尼語甜喊一聲“哥”“姐”,再把從朋友那里學來的數量詞搭配自己上網查得的菜名,幾次煞有介事地演練下來,似乎還真有三分樣。

膽子大起來以后,我開始將同一個套路四處搬演,從在小店買東西到出門搭計程車,找到機會便跟人說上幾句。遇到表達不出來的狀況,我就在事后跑去問朋友,下回再把新學會的詞句加進去排列組合,有時竟真能一來一往地跟對方談上好一大段話;或是對方突然就話匣子一開,對著我說起好多事情,盡管我只能聽懂皮毛。

漸漸地,我覺得尼泊爾變成了我生活的好地方。

在尼泊爾第一年的德賽節,我跟著哈利大哥夫婦回山里的老家。不諳英語的大嫂一路上拉著我用尼語說話,好像我都聽得懂似的。至于哈利大哥,還是很像老師,看我一副聽得津津有味的樣子,就不時要插話考考我是不是真聽懂了。

哈利大哥的老家沒有浴室,那幾日,我每天清晨都和大嫂一起趁著日出前在屋外洗澡。這段洗浴時光專屬女人,沒了哈利大哥居中翻譯,我只得硬著頭皮直接跟大嫂對話。就這樣,澡洗著洗著,我的尼語也說得愈來愈順,哈利大哥于是樂得逢人就要對方跟我用尼語聊天,像在展示什么得意門生。

印度博帕爾烤餅

尼瓦爾人最愛的美食可麗餅

“北印語好吵!”

尼泊爾人說話時語調軟綿綿的,不論男女,說到話尾都常常喜歡把音調拉高,就連吵架都像在情歌對唱,聽著特別舒服。正因如此,我在隔年來到印度后,第一個感想是:“天啊,北印語(Hindi)好吵!”

那時候的我,覺得自己完全無法喜歡上這個地方,因為我一點都不喜歡這里人說的語言。這樣的抗拒持續了一段時間,直到我落腳印度中部的城市博帕爾。

當時,我在一個基金會的支持下,來到印度的一個非營利組織服務。組織在博帕爾有個辦公室,是一幢陳舊的三層樓大房子。同事帶我到廚房旁邊的小房間安頓下來,我才知道,原來我往后的日子里,不僅要和這些當地伙伴們共事,還要和他們“同居”。

組織里大部分的伙伴來自農村,英語不通。我正盤算著未來該如何與大家溝通,就在住進辦公室當晚遇上了沒水洗澡的突發狀況。這下,我別無選擇了,使出渾身解數也得讓同事明白我的困境。

我在腦海里搜尋著內容極為有限的北印語資料庫,好險,就如同我第一個聽懂的尼語詞匯是“Chaina”,我當年最先聽懂的北印語詞匯也是同樣意思的“Nahi”;再加上兩種語言有許多共通的單字,“水”就是其中一個,我東拼西湊、混合英語外加比手畫腳,就這么迅雷不及掩耳地突破了第一關。