我的恩師張幼丞先生

◆陳洪超(河北 衡水)

我人生中幸運的一件大事是拜張幼丞先生為師。向老師學習刻銅藝術,目的很單純,就是學習刻銅技藝,并沒過多的想拜師的事情。有一次,周繼烈老師和我聊天,問我是否已經拜師。我說還沒有,老師身體很硬朗,不急。周老師說:“這件事,你一定要急,先把手頭的事情放一放,先辦這事,即使不擺儀式,拜師帖一定要寫,我做證人。”在周老師的積極幫助下,2016年正式拜師。

拜師帖釋文

拜師帖

學生陳洪超,河北省冀州市人,酷愛刻銅,久慕張幼丞先生刻銅藝術造詣,為求深造和更好的繼承弘揚張氏刻銅藝術,懇拜張幼丞先生門下為徒。敬祈賜教

尊師張幼丞

學生陳洪超

見證周繼烈

公元二〇一六年六月八日于北京

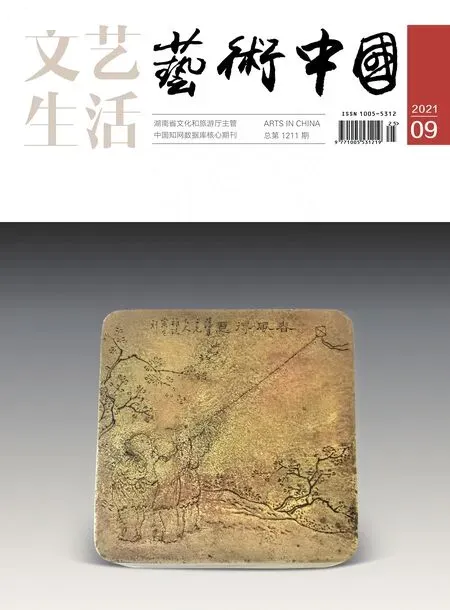

每次帶上我自己的刻銅墨盒給老師看時,他總會不厭其煩地給我講解,就連非常小的瑕疵都給指出來。如某地方下刀過狠,某地方下刀的力度不夠。老師常說的一句話:“工欲善其事,必先利其器。”他會拿自己的刻刀和我的刻刀做比較,指出刀具刃磨的角度,以及容易出現的問題。雖然不能親自操刀,但也會左手持刀,右手握錘,給我示范刻銅姿勢。刀刃入銅的角度直接導致刀痕出什么樣的效果。銅墨盒制作上的不仔細看不出來的小毛病,他也會指出來,不留情面。老師一絲不茍的認真態度,讓我發自內心的敬佩。

他不止一次跟我說,想回老家看看,去父母的墓添一捧土。因年事已高,有好幾次都未能成行。我找出每年清明節給師祖掃墓獻花的照片給他看,并答應年年清明節都去掃墓。老師非常高興,還送了我禮物。我不但學習了刻銅技藝,更學到了許多做人的道理,老師豁達、寬闊的胸懷也深深地影響著我。

張幼丞先生(1925—2019),名永琛,張樾丞先生次子,祖籍河北省新河縣南小寨,五歲即從父張樾丞先生學了篆刻書法,七歲時篆刻作品已經發表在當時的《華北日報》《華北畫報》,被譽為“七齡神通”。因刻銅技藝打下了堅實基礎,后入輔仁大學學習古文與書法,經此歷練,技藝更精。《琉璃廠小志》(作者孫殿起,1894-1958,冀州市北安陽城村人)這樣評論張樾丞先生說:“子二,長少丞,次幼丞,皆能承其業,鈍刀淺刻輕輕拓,鐵線文成細細攔。可謂家學淵源。”

新中國成立之時,張樾丞先生接受第一枚開國大印刻制任務,銅質印坯的鑄造、打磨等制作工序,老師協助其父親參與其中。同期,中央政務院在同古堂訂制了200多件辦公用銅墨盒,其中亦有許多是老師作品。1954年,同古堂公私合營,老師參加了北京刻字社,“文革”期間,張家亦受沖擊,大量文物、字畫、書籍、家具被抄走,部分房屋被沒收。

改革開放后,文化藝術界許多知名人士慕名求印者甚多,啟功先生、范曾先生、季羨林先生等也都特意登門請治印。據老師親口講在上世紀80年代初,許多書畫家慕同古堂張氏刻銅之名,上門求刻銅墨盒,找到當年為同古堂制做墨盒的師傅。但經歷“文革”特殊時期,老師傅那里做銅墨盒的銅料全無,工具也不齊全,老師多方托人輾轉從南方購得白銅板等材料,經過一年多時間,才把材料、工具等準備齊全,陸陸續續做了幾十個墨盒。老師刻了大約有二三十個,既有與啟功先生等書畫大家的合作,也有以家藏拓片的過稿墨盒作品。2008年北京奧運會前夕,老師應奧組委邀請參加了奧運中國印的設計。

任何一門成熟的藝術都不是一蹴而就的,大多都要有幾代人努力,通過不斷嘗試、創新以及技藝經驗的疊加積累,最終成為一門成熟的藝術。張氏刻銅也不例外,張樾丞先生、張壽丞先生繼承清末北京刻銅藝人們技法,又在姚茫父、陳師曾、張大千、齊白石、汪慎生等大家們的積極參與幫助下,改進刻銅刀具與刻銅表現技法,民國時期發展至鼎盛,在大量實踐中,成熟為張氏刻銅藝術。第一代,張樾丞先生和張壽丞先生;第二代,張少丞先生、張幼丞先生等;第三代,張國睿、陳洪超等人。傳承有序,綿延不斷。張家人為人極低調,讓刻銅圈的有些人誤以為同古堂張氏刻銅技藝已失傳,甚至對張氏刻銅工具、技法等曲解。恩師張幼丞先生對刻銅刀具又有改進,同時對刻銅技藝進行了大膽嘗試并有所突破。上承父輩刻銅藝術,下培養下一代刻銅傳人。老師不僅印壇奪鋒,刻銅功力也非常深厚,不愧為當代刻銅藝術大家。

恩師張幼丞先生

老師晚年在家,每天收聽收看新聞、讀書、看報,關心國家大事,為災區和街道黨員捐款奉獻愛心,一生兢兢業業、勤儉持家,嚴格要求教育子女,為寺廟建設修繕、放生等慷慨捐款,精勁學佛、打坐、念經、食素,每日誦經數百次,一生誦《金剛經》六十余載。他待人和善、性情爽快、為人低調、品德崇高,永遠是我輩學習的榜樣。