22%氟啶蟲胺腈SC防治稻飛虱田間效果試驗簡報

王紅梅 瞿 潔 屠曉青 金玉萍

(1上海市奉賢區奉城鎮農業服務中心,上海 201411;2上海翊苗農業專業合作社,上海 201411;3上海市奉賢區農業技術推廣中心,上海 201400)

稻飛虱屬于同翅目飛虱科,是上海市郊為害水稻的主要害蟲之一,主要以刺吸水稻植株汁液進行為害,且在稻飛虱不同種類中,以褐飛虱的發生和為害程度最重,白背飛虱次之。2020年稻飛虱在奉賢區水稻生產上嚴重發生,故為篩選出對稻飛虱防效優異、對水稻生長安全性良好的新型藥劑,筆者于2020年9月進行了22%氟啶蟲-胺腈SC防治稻飛虱的田間藥效試驗,以期驗證該藥劑對稻飛虱的具體防效、適宜用量和持效性,從而為22%氟啶蟲胺腈SC的推廣應用提供科學依據。現將相關試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 試驗概況

試驗對象為稻飛虱,主要以褐飛虱為主。供試作物為機穴播水稻,品種為“滬軟1212”,播種期為2020年5月9日;施藥時水稻長勢良好,處于抽穗期。

試驗在奉賢區奉城鎮洪東村進行,試驗田土壤為黃泥土,pH為7.44,有機質含量為35 g/kg。

供試藥劑為22%氟啶蟲胺腈SC(美國陶氏益農有限公司)、60%烯啶蟲胺WP(江蘇豐山集團有限公司)。

1.2 試驗設計

試驗設處理(每667 m2用藥量):(1)22%氟啶蟲胺腈SC 30 mL,(2)22%氟啶蟲胺腈SC 40 mL,(3)60%烯啶蟲胺WP 14 g,(4)空白對照(CK)。每處理重復3次,隨機區組排列,每小區面積為100 m2。

試驗于2020年9月13日上午施藥1次,施藥時田間稻飛虱以褐飛虱成蟲和高齡若蟲為主,施藥器械為臺州市春豐機械有限公司生產的背負式電動噴霧器,每667 m2用水量為50 kg。試驗前14 d和試驗期間均未用過其他藥劑。

1.3 試驗期間氣象情況

施藥當天(9月13日)多云,平均溫度24.2 ℃,最高溫度28.4 ℃,最低溫度20 ℃,相對濕度99%。施藥后10 d內,平均溫度22.1 ℃,平均最高溫度24.7 ℃,平均最低溫度19.4 ℃,平均相對濕度89.3%。施藥后第2天和第3天有降雨,雨量共計297 mm, 第5天和第6天有降雨,雨量共計1 007 mm。

1.4 調查與計算方法

采用平行跳躍式取樣法,每小區調查5個點,每點調查5叢水稻。施藥前(9月13日)調查田間稻飛虱發生基數,施藥后3 d、7 d、14 d調查殘留活蟲數,計算蟲口減退率和防效。

計算公式:蟲口減退率=[(施藥前活蟲數-施藥后活蟲數)÷施藥前活蟲數]×100%;防效=[(藥劑處理區蟲口減退率-對照區蟲口減退率)÷(1-對照區蟲口減退率)]×100%。

采用鄧肯氏新復極差法(DMRT)對試驗數據進行統計分析,按p=0.05和p=0.01標準對各處理間的防效進行差異性分析比較。

2 結果與分析

2.1 安全性

經田間觀察,各用藥區的水稻均生長正常,未見明顯的藥害現象,說明各藥劑在本試驗用量下均對水稻生長安全。

2.2 防 效

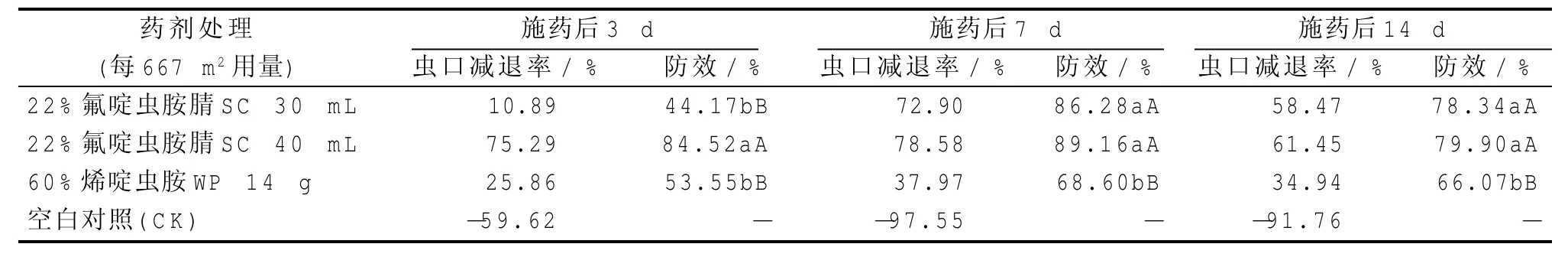

由表1可知,在施藥后3 d、7 d、14 d,每667 m2用22%氟啶蟲胺腈SC 30 mL對稻飛虱的防效分別為44.17%、86.28%、78.34%,每667 m2用22%氟啶蟲胺腈SC 40 mL對稻飛虱的防效分別為84.52%、89.16%、79.90%,每667 m2用常規對照藥劑60%烯啶蟲胺WP 14 g對稻飛虱的防效分別為53.55%、68.60%、66.07%。經方差分析可知,施藥后3 d,22%氟啶蟲胺腈SC兩個不同用量處理間對稻飛虱的防效差異達顯著水平;施藥后3 d、7 d、14 d,常規對照藥劑60%烯啶蟲胺WP與22%氟啶蟲胺腈SC兩個處理間對稻飛虱的防效差異均達顯著水平。

表1 22%氟啶蟲胺腈SC防治稻飛虱效果分析

3 小 結

試驗結果表明,在本試驗條件下,22%氟啶蟲胺腈SC對稻飛虱有良好的防效,且對水稻生長安全,以每667 m2用40 mL對稻飛虱的速效性好、持效期長,該藥劑可在稻飛虱盛發期進行推廣使用。

本試驗在施藥后遇降雨天氣,且雨量較大,故藥劑對稻飛虱的持效期還需在今后的試驗中進一步驗證。