腦功能狀態監測在高血壓腦出血患者術后鎮靜治療中的應用

黃富 趙振林 唐瑜晨 劉康峰 王國興 肖華

作者單位:廣州市花都區人民醫院 南方醫科大學附屬花都醫院神經外科,廣東 廣州 510800

高血壓腦出血在神經外科疾病中發病率較高,是神經外科最常見的急危重癥之一。目前手術是主要的治療手段之一,對于患者術后的治療,尤其是血壓的控制,是影響患者再次出血、神經功能損害及預后的重要因素[1]。術后為了更好地控制血壓、預防再出血及神經功能損害,往往進行鎮靜治療。臨床上主要結合臨床癥狀、臨床評分等對鎮靜狀態進行綜合評估。應用較多的是鎮靜評分法,如Ramsay 鎮靜評分,但是不同臨床醫生的評估往往存在差異。本研究對108 例高血壓腦出血患者手術治療后在鎮靜治療過程中監測其鎮靜狀態的方法進行研究,比較分析腦功能狀態監測儀監測腦功能狀態指數(CSI)與Ramsay 鎮靜評分兩種方法的應用效果,結果顯示使用腦功能狀態監測儀監測患者的鎮靜狀態效果較好,可以減少鎮靜、降壓藥物的使用量,而且監測指標直觀,應用方便,并可以縮小不同評估者之間的評估差異。

1 材料與方法

1.1 一般資料選擇108 例于2018年3月~2020年12月在我科住院治療的高血壓腦出血術后鎮靜治療的患者作為研究對象。入選標準:①住院資料完整;②有明確的高血壓病史,無顱腦外傷病史;③在我院行顱腦CT 檢查明確診斷為高血壓腦出血,入院后進行了手術治療,術后進行了鎮靜治療;④患者堅持治療并有隨訪資料。排除標準:①合并有嚴重的心、肝、腎等重要臟器基礎疾病;②入院時患者處于瀕死狀態;③放棄治療者。根據使用的術后鎮靜狀態監測方法分為兩組:研究組(54 例),使用腦功能狀態監測儀監測;對照組(54 例),使用Ramsay鎮靜評分。兩組患者的性別、年齡、體重、術前腦血腫量,術前、術后收縮壓(SBP)、舒張壓(DBP)差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者的基本資料比較(±s)

表1 兩組患者的基本資料比較(±s)

項目觀察組(n=54)對照組(n=54) t/χ2P性別[n(%)]0.038 0.846男30(55.56)31(57.41)女24(44.44)23(42.59)年齡(歲)52.70±8.50054.74±8.949 -1.213 0.228體重(kg)59.57±8.74158.87±8.2330.431 0.668腦血腫量(ml)50.87±12.238 48.78±12.125 0.893 0.374術前SBP(mmHg) 180.07±17.245 182.67±14.055 -8.560 0.394術后SBP(mmHg) 129.26±14.124 127.78±12.414 0.579 0.564術前DBP(mmHg) 104.74±12.066 102.80±10.342 0.899 0.371術后DBP(mmHg) 82.22±10.466 78.63±10.815 1.754 0.082術前心率(次/min) 93.80±12.034 94.89±10.777 -0.497 0.620術后心率(次/min) 89.07±10.504 90.83±11.584 -0.827 0.410

1.2 治療方法患者入院后均在氣管插管全麻下行開顱腦內血腫清除術,手術者為我科副主任以上職稱的醫師,術中根據患者腦水腫及顱內壓情況決定是否去骨瓣減壓,術后轉入神經外科重癥監護室(NICU)治療,使用咪達唑侖注射液(宜昌人福藥業有限責任公司,國藥準字:H20067040)鎮靜,根據患者體重給予咪達唑侖注射液負荷劑量0.05mg/kg,靜脈推注,使此藥物在患者體內短時間達到有效治療濃度,后以 0.05~0.20mg·kg-1·h-1作為維持劑量,靜脈泵入[2],同時給予營養神經、控制血壓、預防腦血管痙攣及感染等相關并發癥的對癥治療。

1.3 檢測指標及方法①CSI:使用腦功能狀態監測儀 (主機由深圳市科瑞康實業有限公司生產,子機由丹麥丹密特公司生產)行持續無創腦功能狀態監測,各參數穩定后從主機讀取CSI 值。②Ramsay鎮靜評分:1 分,煩躁不安;2 分 ,清醒,安靜合作;3分 ,嗜睡,對指令反應敏捷;4 分,淺睡眠狀態,可迅速喚醒;5 分,入睡,對呼喚反應遲鈍;6 分,深睡,對呼喚無反應[3]。③血壓及心率:使用同一品牌同一型號的心電監護儀對患者進行持續心電監護并讀取相應數值,每隔3h 從心電監護儀讀取患者的收縮壓、舒張壓及心率數值并記錄。④記錄患者術后24h 使用的鎮靜藥及降壓藥總量。

1.4 統計學方法使用SPSS 22.0 軟件對所有數據進行統計分析,計量資料用±s表示,兩組間比較采用t檢驗,重復測量數據采用方差分析,計數資料的比較采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 術后鎮靜治療前CSI 與Ramsay 鎮靜評分的相關性術后鎮靜治療前對兩組患者均進行了腦功能狀態監測儀測定患者的CSI 并進行Ramsay 鎮靜評分,經過相關性分析,二者呈負相關(r=-0.970,P=0.000),即CSI 越大,則Ramsay 鎮靜評分越低。

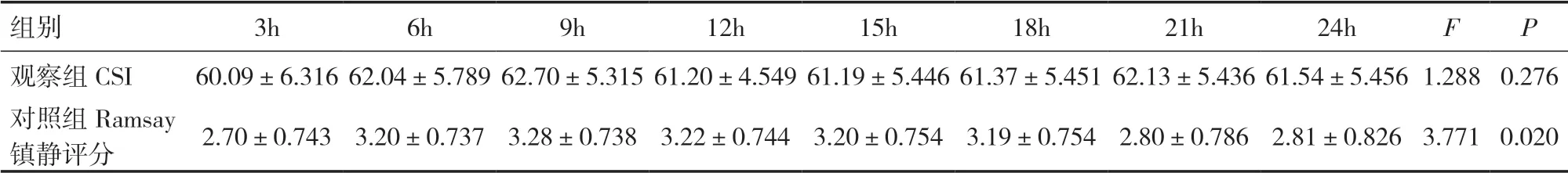

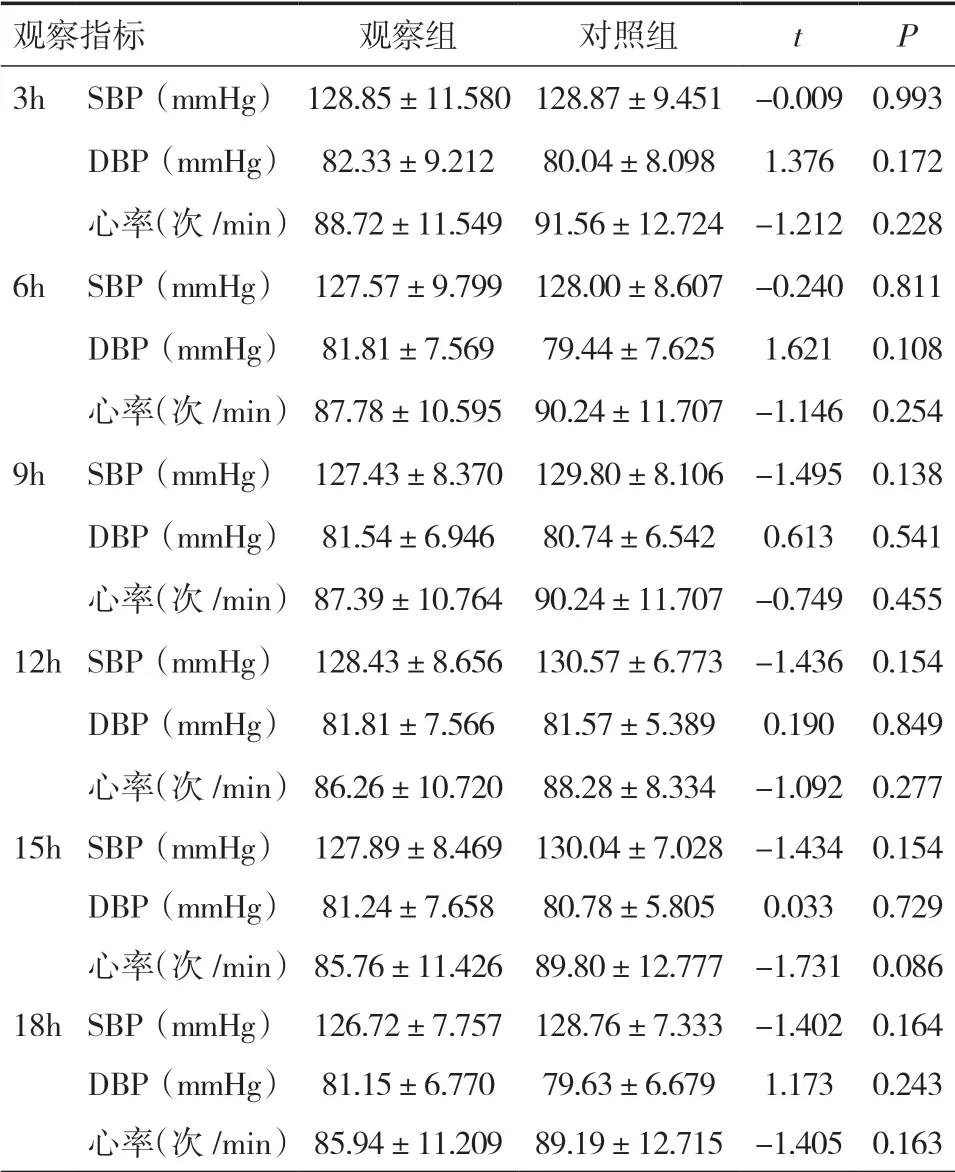

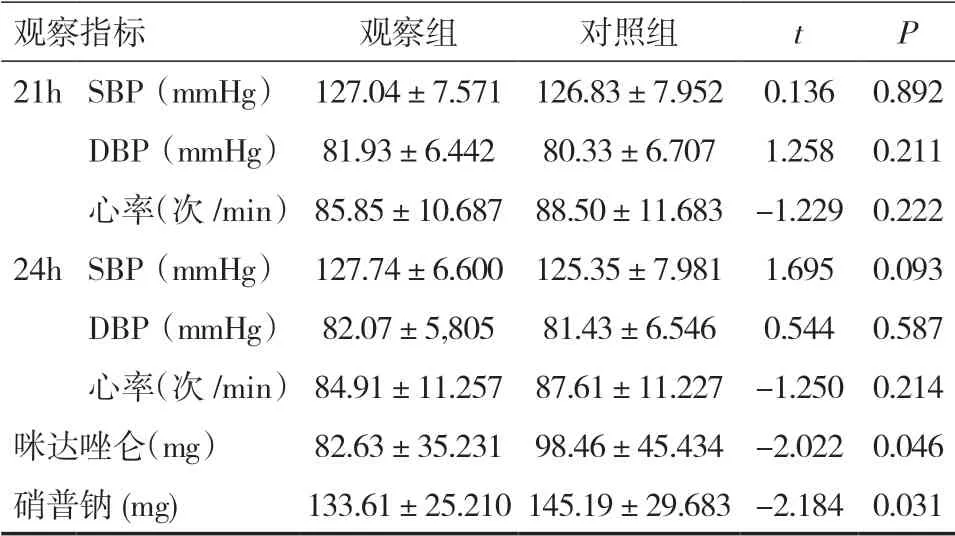

2.2 不同時間點患者鎮靜狀態及鎮靜治療中相關指標及藥物使用的比較兩組患者在術后24h 內根據臨床表現及血壓情況,給予咪達唑侖鎮靜及硝普鈉降壓治療。治療過程中,適時調節咪達唑侖的使用量,使觀察組患者的CSI 維持在50~70,而對照組患者的Ramsay 鎮靜評分維持在3~4 分。觀察組不同時間點的CSI 比較差異無統計學意義(P>0.05),對照組不同時間點的Ramsay 鎮靜評分比較差異有統計學意義(P<0.05),見表2。在術后鎮靜治療的過程中,兩組患者的收縮壓、舒張壓、心率相比較,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組的鎮靜藥及降壓藥使用量要比對照組少,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表2 不同時間點兩組患者鎮靜狀態評估指標比較(±s)

表2 不同時間點兩組患者鎮靜狀態評估指標比較(±s)

組別3h6h9h12h15h18h21h24hFP觀察組CSI60.09±6.316 62.04±5.789 62.70±5.315 61.20±4.549 61.19±5.446 61.37±5.451 62.13±5.436 61.54±5.456 1.288 0.276對照組Ramsay鎮靜評分2.70±0.743 3.20±0.737 3.28±0.738 3.22±0.744 3.20±0.754 3.19±0.754 2.80±0.786 2.81±0.826 3.771 0.020

表3 兩組患者鎮靜治療過程中血壓、心率、鎮靜藥及降壓藥用量比較(±s)

表3 兩組患者鎮靜治療過程中血壓、心率、鎮靜藥及降壓藥用量比較(±s)

觀察指標觀察組對照組tP 3h SBP(mmHg) 128.85±11.580 128.87±9.451 -0.009 0.993 DBP(mmHg) 82.33±9.212 80.04±8.098 1.376 0.172心率(次/min) 88.72±11.549 91.56±12.724 -1.212 0.228 6h SBP(mmHg) 127.57±9.799 128.00±8.607 -0.240 0.811 DBP(mmHg) 81.81±7.569 79.44±7.625 1.621 0.108心率(次/min) 87.78±10.595 90.24±11.707 -1.146 0.254 9h SBP(mmHg) 127.43±8.370 129.80±8.106 -1.495 0.138 DBP(mmHg) 81.54±6.946 80.74±6.542 0.613 0.541心率(次/min) 87.39±10.764 90.24±11.707 -0.749 0.455 12h SBP(mmHg) 128.43±8.656 130.57±6.773 -1.436 0.154 DBP(mmHg) 81.81±7.566 81.57±5.389 0.190 0.849心率(次/min) 86.26±10.720 88.28±8.334 -1.092 0.277 15h SBP(mmHg) 127.89±8.469 130.04±7.028 -1.434 0.154 DBP(mmHg) 81.24±7.658 80.78±5.805 0.033 0.729心率(次/min) 85.76±11.426 89.80±12.777 -1.731 0.086 18h SBP(mmHg) 126.72±7.757 128.76±7.333 -1.402 0.164 DBP(mmHg) 81.15±6.770 79.63±6.679 1.173 0.243心率(次/min) 85.94±11.209 89.19±12.715 -1.405 0.163

2.3 術后并發癥發生情況比較術后3d 內觀察組發生顱內再出血2例(3.7%),顯著低于對照組的8例(14.8%),兩組比較差異有統計學意義(χ2=3.967,P=0.046)。

續表3

3 討論

高血壓腦出血是神經科常見的急危重癥。外科手術清除血腫能降低顱內壓,減輕神經功能損害,是治療高血壓腦出血的主要手段。影響患者預后的因素很多,如術后留置氣管插管、有創損傷等,這些因素能引起機體的應激反應,導致患者出現血壓升高、心率加快、躁動不安等癥狀,進而發生再次腦出血,因此對患者術后進行鎮靜治療可以有效減少術后再次腦出血的發生機率[4]。國外也有研究發現,發生在圍手術期的各類應激事件,會導致血壓的大幅波動,繼而增加患者再出血的風險[5]。因此,術后鎮靜治療對于減少患者躁動發生率,維持血壓平穩有重要意義,也有利于減少再出血的發生機率。

咪達唑侖是目前臨床上較為常用的術后鎮靜治療藥物。有研究表明,其可以有效減少高血壓腦出血患者術后再出血的發生機率[6]。對于鎮靜效果的評估,臨床上常用的是Ramsay 鎮靜評分,一般評分在2~4 分為較理想的鎮靜水平,根據評分結果以及患者的臨床表現來調整鎮靜藥物及降壓藥物的使用量及次數,但這種方法存在明顯不足,如不同評估人員的評估結果存在較大差異,可操作性不強,對于臨床治療指導的時效性較差。譚素云等[7]應用CSI 評估咪達唑侖、丙泊芬及右美托咪定在頸叢麻醉中的鎮靜效果,提示CSI 可以客觀地評價鎮靜藥物的鎮靜狀態。在本研究中,對108 例高血壓腦出血患者術后鎮靜治療前進行了腦功能狀態監測,獲取其CSI,與其Ramsay 鎮靜評分進行了相關性分析,結果提示二者呈負相關(r=-0.970,P=0.000)。因為患者術后麻醉效應未完全消失,生命體征也較為穩定,CSI 能較好地反映麻醉鎮靜效果。在臨床應用時,腦功能狀態可以持續地進行監測,并且通過監護儀器能直觀地顯示患者的腦功能狀態及鎮靜效果,減少了人為的干擾因素,能更好地指導治療,尤其是可以及時地調節鎮靜藥物、降壓藥物的泵入速度。在本研究中,兩組患者的術后24h 血壓、心率都能控制在較好的水平,不同時間點的對比差異均無統計學意義(P>0.05),但是鎮靜藥物及降壓藥物的使用量,觀察組明顯少于對照組(P<0.05)。這與研究組根據CSI 來對藥物的泵入速率調節更為及時有關。

咪達唑侖是苯二氮?類藥物,有鎮靜、抗驚厥、抗焦慮、肌肉松弛等作用,半衰期較短,它的不良反應有低血壓、心悸、過度通氣等,甚至出現呼吸抑制、呼吸暫停或心跳驟停,因此用藥劑量須嚴格把握。本研究對比分析了兩組患者的術后再出血發生率,觀察組低于對照組(P<0.05),我們認為,腦功能狀態監測對患者的鎮靜狀態有更為準確的評估,而且是持續監測,對于鎮靜、降壓藥物能做到更為個性化的使用,更有利于保持血壓的平穩狀態,所以患者術后發生再出血的機率也小,但這也僅限于使用咪達唑侖進行鎮靜治療的情況。有研究表明[8],丙泊酚能有效鎮靜、降低血壓及顱內壓、減少降壓藥物使用量,具體機制還需要更進一步的研究才能得出更為確切的結論。

綜上所述,高血壓腦出血患者術后使用咪達唑侖鎮靜治療過程中,可使用腦功能狀態監測儀對患者的鎮靜狀態進行評估并持續監測,根據監測結果合理調節藥物的使用量,有利于平穩控制血壓,減少鎮靜藥及降壓藥的使用量,有助于減少術后再出血的發生率。同時也因為其監測的實時性強,在臨床上應用可有效減少臨床醫務人員的工作量,并為臨床治療方案調整提供客觀的依據,建議在臨床推廣。