入院24小時內乳酸水平與老年重癥ICU患者預后相關性分析

南宇飛

作者單位:航天中心醫院 北京大學航天臨床醫學院老年醫學二科,北京 100049

乳酸作為細胞無氧代謝的標志,可衡量機體的氧代謝和組織灌注狀態,尤其是重度膿毒癥和膿毒癥休克患者極易出現氧供與氧耗失衡和組織灌注異常,因此,乳酸監測對于危重病患者十分必要。大量研究表明,無論在患者入院時還是恢復期,乳酸水平與重癥患者預后明確相關,同時對重癥患者的預后也有較高的預測價值[1~11]。然而針對年齡≥60 歲的老年人群尚缺少相關研究證據。MIMIC 數據庫是麻省理工大學下屬管理的一個公共臨床數據庫,全稱為Medical Information Mart for Intensive Care,對公眾免費開放,其中共收集了2001~2016年來自BIDMC醫學中心的ICU 病房患者數據大約5 萬例[12]。包含患者人口統計特征、基本體征記錄、醫療干預記錄、護理記錄、影像學檢測結果與出院、死亡記錄等醫療數據。本研究擬應用MIMIC 數據庫資料分析入院乳酸水平與老年重癥ICU 患者預后相關性,為臨床提供依據。

1 材料與方法

1.1 研究對象本研究為回顧性隊列研究,作者已注冊并考核通過Protecting Human Research Participants exam,證書編號7757099,獲得了MIMIC-Ⅲ數據庫下載及使用權,通過采用 PostgreSQL 10.7 和Navicat Premium 11.0 軟件,運用SQL 語言從MIMIC-Ⅲ數據庫中提取數據,MIMIC-Ⅲ數據庫所有患者相關信息均為匿名,研究獲免了知情同意。本研究納入人群為年齡≥60 歲,首次住院并且首次住ICU 的重癥老年患者。排除標準為住ICU 時間不足24h,剔除變量缺失人群。

1.2 數據的收集和檢測變量收集包括年齡、性別、入住ICU 時間及出ICU 時間、死亡時間、入住ICU 24h 內收縮壓、舒張壓、平均動脈壓、心率、體溫、呼吸、血氧飽和度平均值,序貫器官衰竭評分(SOFA),格拉斯哥昏迷評分(GCS),有無機械通氣、血液凈化治療。自變量為入住ICU 24h 內乳酸水平最高值,結局變量包括院內死亡率、30 天死亡率、90 天死亡率。

1.3 統計學方法采用R4.0.2 軟件進行統計分析,呈正態分布的計量資料以均數±標準差表示。組間比較采用F檢驗;呈非正態分布的計量資料以中位數(四分位數)表示。組間比較采用非參數Kruskal-Wallis 秩和檢驗;計數資料以率表示, 組間比較采用卡方檢驗;采用R4.0.2 軟件應用Kaplan-Meier 法繪制生存曲線圖,并應用Log-rank 檢驗進行統計檢驗。使用多因素Cox 回歸模型計算不同乳酸水平患者死亡發生的風險比(HR)和95%置信區間(95%CI),統計檢驗為雙側檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

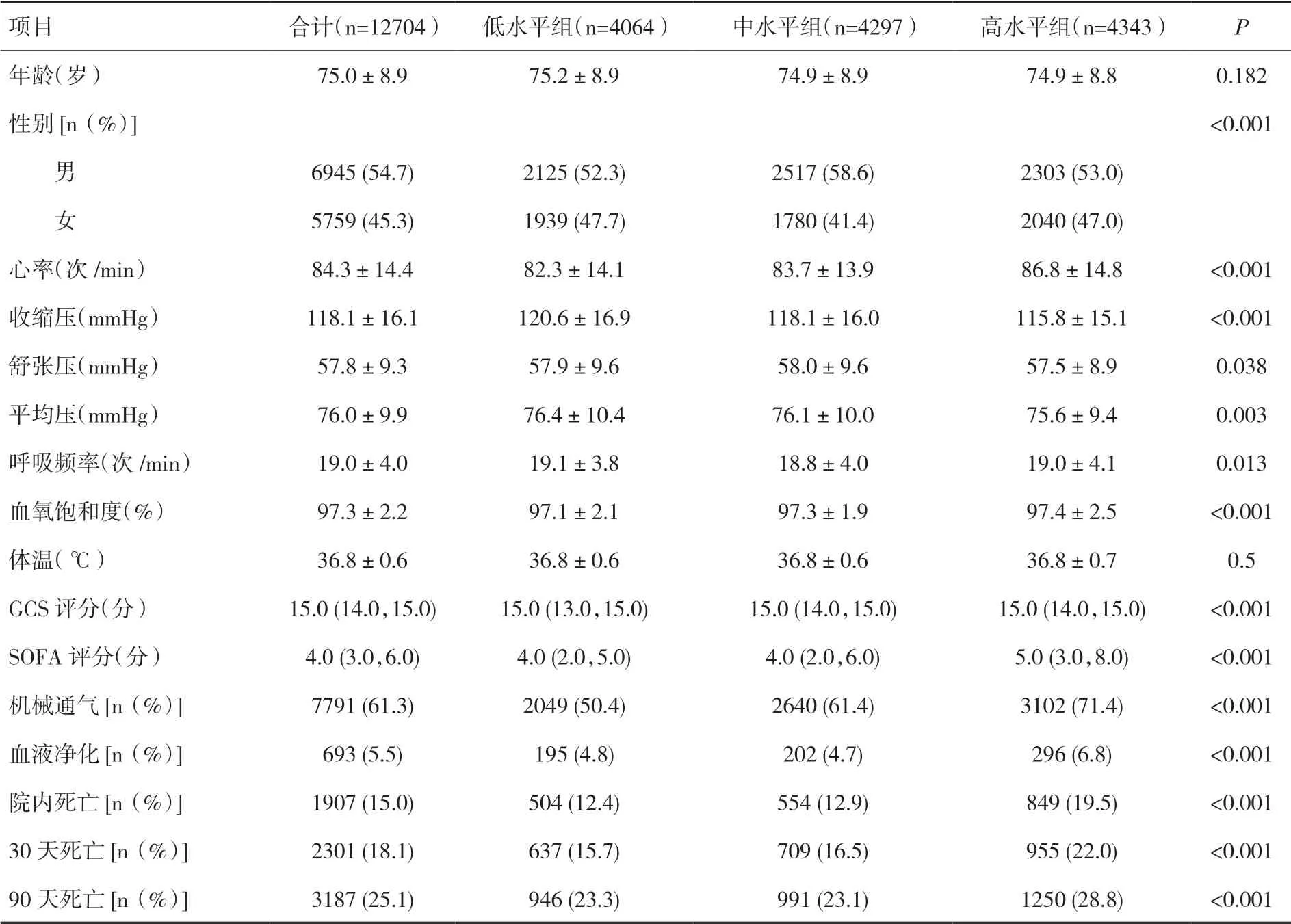

2.1 一般人群特征描述ICU 患者共46 428 例,排除年齡<60 歲、非首次住ICU 及非首次住院患者22 795 例,變量缺失患者10 399 例,入住ICU 時間不足24h 患者530 例,最終納入12 704 例。納入患者年齡為(75.0±8.9)歲,院內病死率為15.0%,30天病死率為18.1%,90 天病死率為25.1%。按乳酸值將患者分為低水平組(<1.7mmol/L)、中水平組(1.7~2.7mmol/L)、高水平組(>2.7mmol/L),三組間收縮壓、舒張壓、平均動脈壓、心率、呼吸、血氧飽和度平均值,SOFA 評分,使用機械通氣、血液凈化治療,院內死亡率、30 天死亡率及90 天死亡率差異有統計學意義(P<0.05),其中乳酸高水平組SOFA 評分,機械通氣、血液凈化治療使用率,院內死亡率、30 天死亡率及90 天死亡率高于中水平組和低水平組。見表1。

表1 基線臨床特征

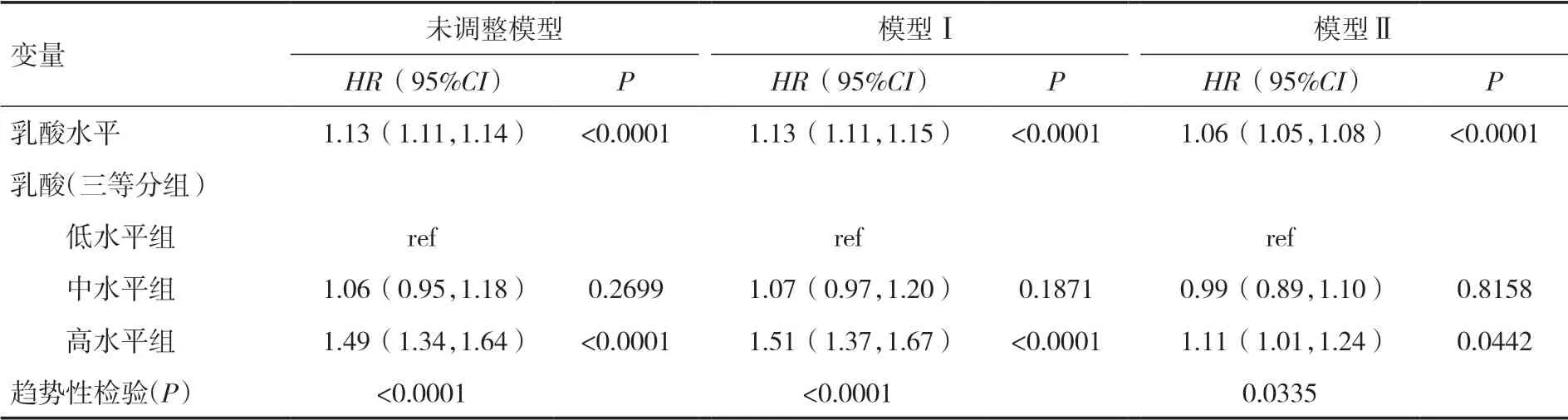

2.2 單因素及多因素COX 回歸分析入院24h 內乳酸水平與30 天預后的關系乳酸作為連續變量,未調整模型乳酸增加1mmol/L,30 天死亡風險比HR為1.13,P<0.0001;模型I 調整年齡、性別,乳酸增加1mmol/L,30 天死亡風險比HR為1.13,P<0.0001,模型Ⅱ調整年齡、性別、血液凈化、機械通氣、SOFA 評分、GCS 評分后乳酸增加1mmol/L,30 天死亡風險比HR為1.06,P<0.0001。乳酸高水平組與低水平組相比,未調整模型30 天死亡風險比HR為1.49,P<0.0001;模型I 調整年齡、性別,30天死亡風險比HR為1.51,P<0.0001;模型Ⅱ調整年齡、性別、血液凈化、機械通氣、SOFA 評分、GCS 評分后,30 天死亡風險比HR為1.11,P=0.0442;趨勢性檢驗P<0.05,差異具有統計學意義。見表2。

表2 單因素和多因素COX 回歸分析

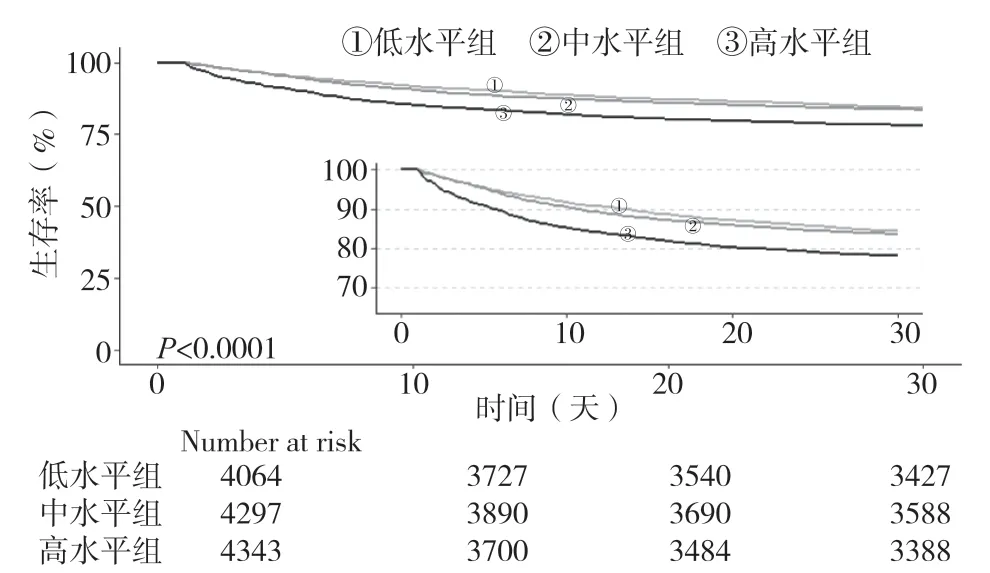

2.3 生存曲線分析乳酸高水平組與其他組比較,30 天內生存率更低,經Kaplan-Meier 法進行統計檢驗,差異有統計學意義(P<0.001)。見圖1。

圖1 不同乳酸水平患者30 天內生存曲線圖

3 討論

本研究發現入院24h 內乳酸水平與老年重癥ICU 患者不良預后相關。乳酸高水平組與低水平組相比,經調整年齡、性別、血液凈化、機械通氣、SOFA評分、GCS 評分后30 天死亡風險比HR為1.11,30天死亡風險增加11.0%,可作為老年重癥ICU 患者臨床預后評價指標,具有重要的臨床指導意義。

既往曾有研究顯示乳酸水平是重癥患者預后獨立預測因子[13~15],楊從山等[14]在一項對外科感染性休克患者研究中發現死亡組患者0h、6h、24h和72h 動脈血乳酸水平均顯著高于存活組。本研究顯示乳酸高水平組30 天死亡率為22.0%,明顯高于乳酸中水平組和低水平組,與文獻報道一致。楊其霖等[13]在一項研究中探討入ICU 內 1h 血清乳酸水平與ICU 重癥患者 30 天病死率的關系,發現乳酸高水平(≥3.35mmol/L)組30 天病死率為乳酸低水平組的2.34 倍,本研究發現乳酸高水平組與低水平組相比, 30 天死亡風險比HR為1.11 倍,結果低于前者,考慮本研究乳酸截斷值為1.7mmol/L 和2.7mmol/L,與前者截斷值不同有關。

本研究為針對老年人群的回顧性隊列研究,樣本量大,隨訪近期院內死亡及中遠期(30 天和90天)死亡結局,同時調整SOFA 評分、機械通氣、血液凈化治療校正了混雜因素,結果具有可靠性,對老年危重人群臨床病情及預后評價具有臨床意義。但本研究為回顧性觀察性單中心研究,不能排除存在未控制的混雜因素的可能性,所以結論具有局限性,今后尚需進一步開展前瞻性多中心研究獲得更多臨床研究證據。

綜上所述,老年重癥患者入院24h 內乳酸水平與病死率密切相關,乳酸水平升高顯著增加老年重癥患者死亡風險。