非語言溝通與個性化護理結合應用在小兒護理中的效果

王碧蕊

(福建省泉州市兒童醫院,福建 泉州 362000)

在兒科護理中,由于護理對象的特殊性,護理工作的難度及風險系數較高,要求臨床兒科護理人員需具備較高的專業水平和護理技巧,才能使護理工作順利完成[1-2]。小兒的機體耐受力以及語言表達力均存在一定程度的缺陷,這不僅阻礙護理工作的進展,還影響治療效果和護理質量。而通過非語言溝通能使護理人員和患兒建立起有效的溝通,且聯合個性化護理則能增強護理效果,提高護理質量,從而加強治療效果,促進患兒康復[3]。本研究旨在探究小兒護理中應用非語言溝通與個性化護理結合方法的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取本院2018年2月至2020年1月收治的100 例患兒,隨機分為常規組和聯合組,每組50 例。常規組男29例,女21例;年齡1~7歲,平均年齡(4.13±1.1)歲;口腔炎13 例,肺炎10 例,腦炎12 例,胃腸炎15 例。聯合組男26例,女24例;年齡1~6歲,平均年齡(3.59±1.2)歲;口腔炎19例,肺炎11 例,腦炎6 例,胃腸炎14 例。兩組患兒臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①均有一定程度的非語言表達能力和理解能力;②輕癥患者;③本研究經本院醫學倫理審核批準;④患兒家屬均對本研究知情,并簽署知情同意書。排除標準:①患有先天性疾病者;②病情較危重者;③無法進行情緒表達和非語言溝通者。

1.3 方法 常規組采用常規護理方法,嚴格按照兒科護理常規,密切觀察患兒生命體征及病情變化;嚴格按照護理操作規程規范護理操作和護理流程;按照醫囑進行用藥指導和飲食指導,并告知相關注意事項,做好健康宣教。

聯合組采用非語言溝通與個性化護理結合的護理方法。(1)非語言溝通。①護士的著裝、修飾和表情會影響患兒對護士的印象。將兒科護士傳統的白大褂更換為色彩柔和具有親切感的分體式工作服,避免患兒一看到穿白大褂的人即產生恐懼和哭鬧。護士可化淡妝,非操作需要可不戴口罩,自身應保持良好的情緒,并保持微笑,不得在患兒面前顯露不喜歡、不耐煩、厭惡等表情,給患兒安全感及信任感。②在巡查過程中,密切關注患兒的日常行為和活動中的喜好,多與患兒進行交流與互動,可利用懷抱、撫摸、輕拍后背等肢體接觸表示對患兒的喜歡和關愛,使患兒及家屬感受到溫暖和被重視,減少對護士的排斥心理,提升對護理的愉悅度,利于后續治療和護理工作的開展和順利完成。③熟練掌握基本護理操作技能,在進行護理操作或查體過程中確保動作輕柔、準確、敏捷,避免動作的粗暴。同時,關注患兒的情緒變化及是否排斥肢體接觸,并進行溝通交流,轉移患兒注意力,提高患兒依從性,使操作順利進行,操作完畢及時用贊賞的手勢給予鼓勵表揚及肯定,或給予貼紙等小禮物作為獎勵。④在與患兒進行非語言溝通時,盡量蹲下或彎腰至與患兒視線在同一水平上,身體稍向前傾,保持目光接觸,與患兒進行眼神的交流,通過眼神傳遞親切、友善、平等、尊重的態度,使患兒放下心理防備。溝通時應使用通俗易懂的肢體動作,并注意動作幅度應做大、做慢,多使用鼓勵贊賞性動作。同時需保存誠信,不要試圖隱瞞和欺騙患兒可能感受到的信息,當患兒表現恐懼、退化性行為、哭鬧或不配合時,禁止對患兒進行責備、羞辱或使用威脅恐嚇性動作。

(2)個性化護理。①患兒入院時即進行全面評估,內容包括臨床資料、病史、心理社會狀況、家庭結構與功能評估等。根據評估結果制定個性化護理方案。②根據小兒心理、生理特點,病區走廊及病室墻壁粉刷為柔和的顏色,并裝飾患兒喜歡的不同主題卡通圖案,病室門口及床頭張貼不同動物圖片作為標記,病床采用色彩鮮艷、具有卡通圖案的兒童床,窗簾及被服采用顏色鮮艷、圖案活潑的布料制作,并安裝有線電視及免費wifi,使患兒猶如置身于童話世界里,消除對住院的恐懼感。③密切觀察患兒的行為狀態和情緒變化。根據不同年齡段患兒及對住院不同心理反應的評估結果,采取不同的護理方案,盡量滿足患兒及家屬的生活需求,體現以家庭為中心的護理理念。幼兒對陌生環境多缺乏安全感,易產生孤獨及反抗情緒,拒絕接觸醫務人員。鼓勵父母陪伴及照顧患兒,允許患兒留下心愛的玩具、喜歡的日常用品和一些能引起愉快回憶的照片等。學齡前患兒因住院擔心與父母及同伴分離,以及對疾病的不理解,易產生焦慮及恐懼心理。護理人員應盡快與患兒熟悉,根據病情組織適當的游戲、繪畫、看電視、講故事等活動,通過活動使患兒了解自己的病情及治療的必要性,以幫助樹立信心,消除恐懼心理。鼓勵患兒的兄弟姐妹或幼兒園老師同伴與患兒通電話,在病情允許的情況下可來院探視,提高患兒的歸屬感。④病區設有獨立治療操作室,所有侵入性操作如穿刺、注射、霧化、吸痰等均在操作室完成,避免同病室其他患兒看到產生恐懼等負面影響。在診療活動中,可為患兒提供自我選擇的機會,以緩解住院造成的失控感,如注射時讓患兒選擇坐著或躺著。⑤小兒患病,家屬常有自責、內疚及焦慮心理,同樣也會引起患兒的不安。根據家庭評估結果,使有決策權的家屬參與患兒治療和護理計劃,及時與家屬做好溝通,講解疾病知識、患兒病情、治療用藥情況等,幫助父母緩解因患兒住院帶來的無措感。

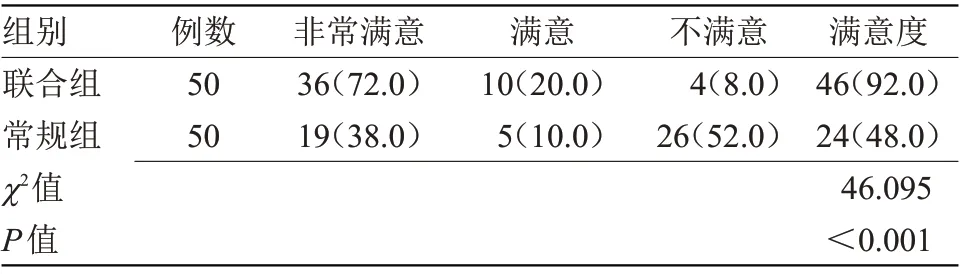

1.4 觀察指標 比較兩組患兒依從性,分為完全接受、部分接受、完全抵觸。完全接受:在治療護理過程中,患兒能積極配合,且對醫護人員進行的各項檢查、治療護理操作等情況無抵觸心理;部分接受:在護理過程中患兒能配合,但對部分護理操作有一定的抵觸心理,護理人員經安撫和疏導后,其抵觸心理明顯改善,從而能接受治療護理;完全抵觸:在護理的全程中不斷哭鬧,其害怕、恐懼、抵觸心理強烈,經護理人員和家屬的安撫均無效,從而無法配合治療和護理。依從性=(完全接受+部分接受)/總例數×100%。比較兩組患兒家屬護理滿意度,采用護理滿意度調查問卷對患兒家屬進行滿意度調查,調查內容包括服務態度、操作技能、健康宣教、溝通能力、護理效果等,總分100 分,非常滿意>90 分,滿意為70~90分,不滿意<70 分。滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS 13.0統計軟件進行數據分析,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒護理依從性比較 護理后,聯合組依從性明顯優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患兒家屬對護理滿意度比較[n(%)]

表1 兩組患兒護理依從性比較[n(%)]

2.2 兩組患兒家屬對護理滿意度比較 護理后,聯合組家屬滿意度明顯高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

3 討論

由于小兒患者年齡較小,身體機能發育未完全,身體的抵抗力和免疫力較弱,易遭受病毒和細菌的侵入,成為疾病的易感人群[4];此外,患兒的情感表達能力和語言溝通能力較差,傳統護理中無法對患兒進行全方面的護理,不能深入了解患兒的病情以及對護理的需求,因此,在傳統護理上造成各種護理事故及護理糾紛,加劇患兒家屬與護士的緊張關系,不利于患兒的治療和身體恢復,從而無法使患兒身心得到健康發展。患兒入院后,由于心理素質較低,且心里承受能力較差,常會出現緊張、焦躁等情緒,并抗拒醫生及護士等陌生人的靠近,從而通過哭、鬧等方式宣泄出來,更不利于護理工作的開展,甚至造成護理操作的失誤,導致護理不良事件的發生,使患兒家屬加重對護理的不滿意程度和質疑態度,進而更不利于護理操作的實施,增加護理的難度,并易引起護患糾紛[5-6]。另外,傳統護理中只重視護理操作,而忽視與患兒建立良好關系,從而不利于護理操作應用于臨床,導致護理工作無法正常開展。

通過非語言溝通能增強與患兒的交流與溝通,使患兒在家屬的引導下緩解緊張情緒,感受外界給予的各種關心和照顧,從而利于醫務工作者與患兒間良好關系的形成,促進護理工作順利完成。同時,還可通過微笑、擁抱、撫摸等非語言溝通技巧,使患兒能感受到鼓勵,從而建立信任,促使患兒能積極主動配合治療及護理,使患兒能早日出院,恢復健康。另外,通過非語言溝通還能在一定程度上提升醫護工作者們的護理效率和護理質量,使其在護理中累積經驗,從而增強專業護理能力,能在護理工作中充滿熱情和信心,進而提高工作的積極性[7-8]。個性化護理在護理過程中可提高護理服務效果,使患兒能受到全方面的護理服務,兩者聯合可減輕患兒的恐懼心理,滿足患兒心理需求,提高依從性,從而提高治療與護理工作的效果和質量,促進患兒早日康復[9]。本研究結果表明,聯合組患兒護理依從性明顯高于常規組(P<0.05),與付延霞[10]研究結果一致。聯合組患兒家屬對護理滿意度明顯高于常規組(P<0.05),與周燕華[11]研究結果一致。

綜上所述,在小兒護理中應用非語言溝通與個性化護理結合能明顯提高治療效果、患兒依從性及患兒家屬護理滿意度,減少醫療糾紛,值得臨床推廣運用。