車輛后軸側滑問題分析

□ 葉明瑞 □ 孫福祿 □ 辛慶鋒 □ 白曉川 □ 姜軍平 □ 賈寶光

1.浙江吉智新能源汽車科技有限公司 杭州 311228 2.吉利汽車研究院(寧波)有限公司 浙江寧波 315000

1 問題概述

某扭力梁車型在開發過程中,由主觀評價師評價車輛,發現在過較高減速帶并且略帶轉向工況的路面時,車輛后軸存在側滑現象。雖然這種側滑本身沒有安全隱患,并且較高減速帶在普通路面上也比較少見,但是車輛行駛中出現后軸側滑會影響駕駛員和乘客的駕乘體驗。

在試乘試駕多輛不同車型后,確認車輛后軸側滑現象比較少見,同時車輛后軸側滑與路面條件、整車參數、車輛狀態等有很大關系。

車輛后軸側滑現象產生的具體情況如下:某車型在車速為38 km/h~40 km/h時,急打方向盤后過較高減速帶,車輛后軸有浮動感,主觀感覺車身瞬間橫擺幅度增大,出現側滑,同時給人產生不安全感。

筆者通過實車駕駛復現車輛后軸側滑現象,通過仿真分析和理論分析找出影響因素,通過不同車輛的相關參數對比分析及主觀評價得出主要影響因素,為后續車型在設計開發中提前規避或弱化車輛后軸側滑問題提供參考。

2 問題復現

準備708車型一臺,尋找具有符合條件減速帶的公共道路進行試驗,復現車輛后軸側滑現象。減速帶規格中,長為350 mm,高為50 mm,比普通道路減速帶略高。

車輛以40 km/h速度行駛,車輛前輪接近減速帶時,急速打方向盤,方向盤轉角在20°左右,車輛與減速帶成一定角度通過。

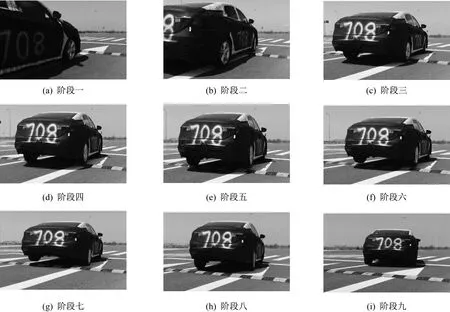

車輛通過減速帶時,車輛后軸產生側滑的運動過程可以分解為九個階段,如圖1所示。

由圖1可見:階段一為車輛直線行駛;階段二為車輛前輪駛過減速帶,轉動方向盤,車輛產生橫擺運動;階段三為車輛右后輪接觸減速帶,左后輪未接觸;階段四為車輛左后輪接觸減速帶,右后輪離開減速帶頂點;階段五為車輛左后輪達到減速帶頂點,右后輪離地;階段六為車輛左右后輪同時離地;階段七為車輛左后輪離地,右后輪接地;階段八為車輛左后輪接地,右后輪接地;階段九為車輛橫擺穩定,此時具有穩定的橫擺角速度。

▲圖1 車輛后軸側滑運動過程

3 理論分析

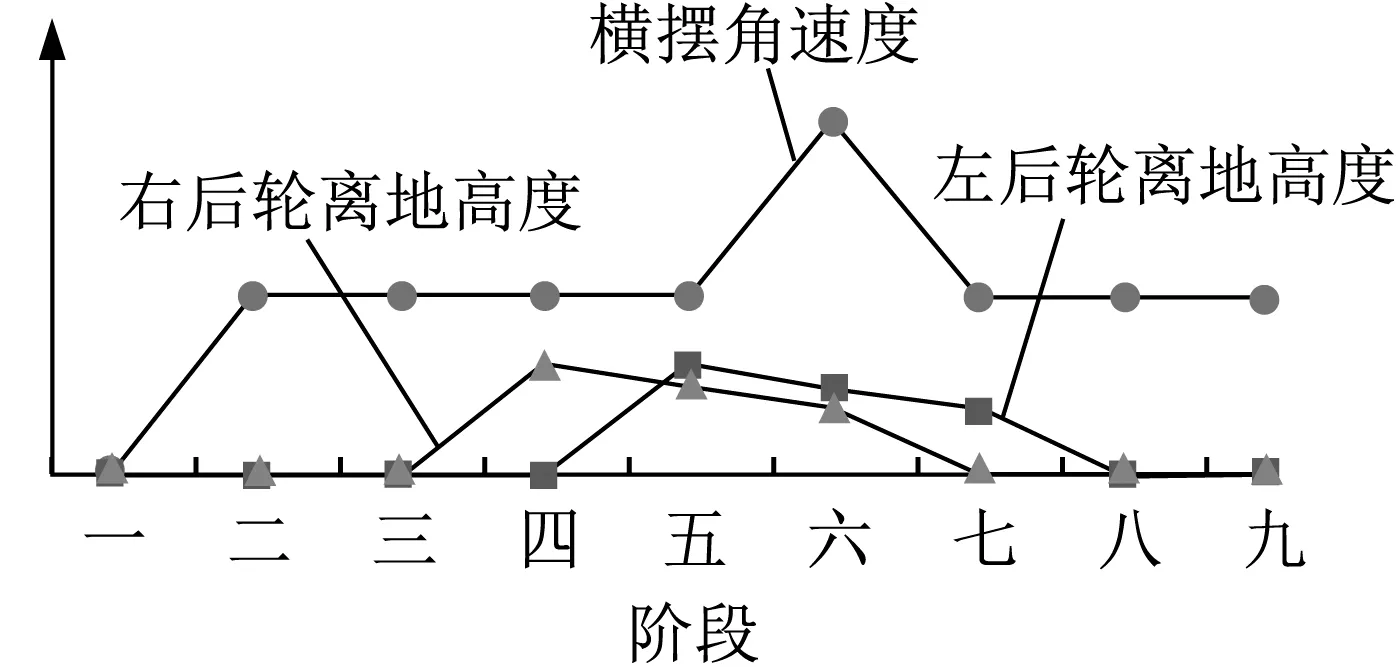

車輛后軸側滑各階段狀態如圖2所示。在階段六,車輛左右后輪同時離地,后軸側向力為0,導致后軸失去附著力。由于初始橫擺角速度的存在,附著力為0瞬時,車輛后軸側滑甩尾,橫擺角速度突然增大,橫擺角速度最大值大約出現在車輛右后輪接地前。車輛后輪接地后,提供側向力,橫擺角速度開始減小,主觀感受明顯。

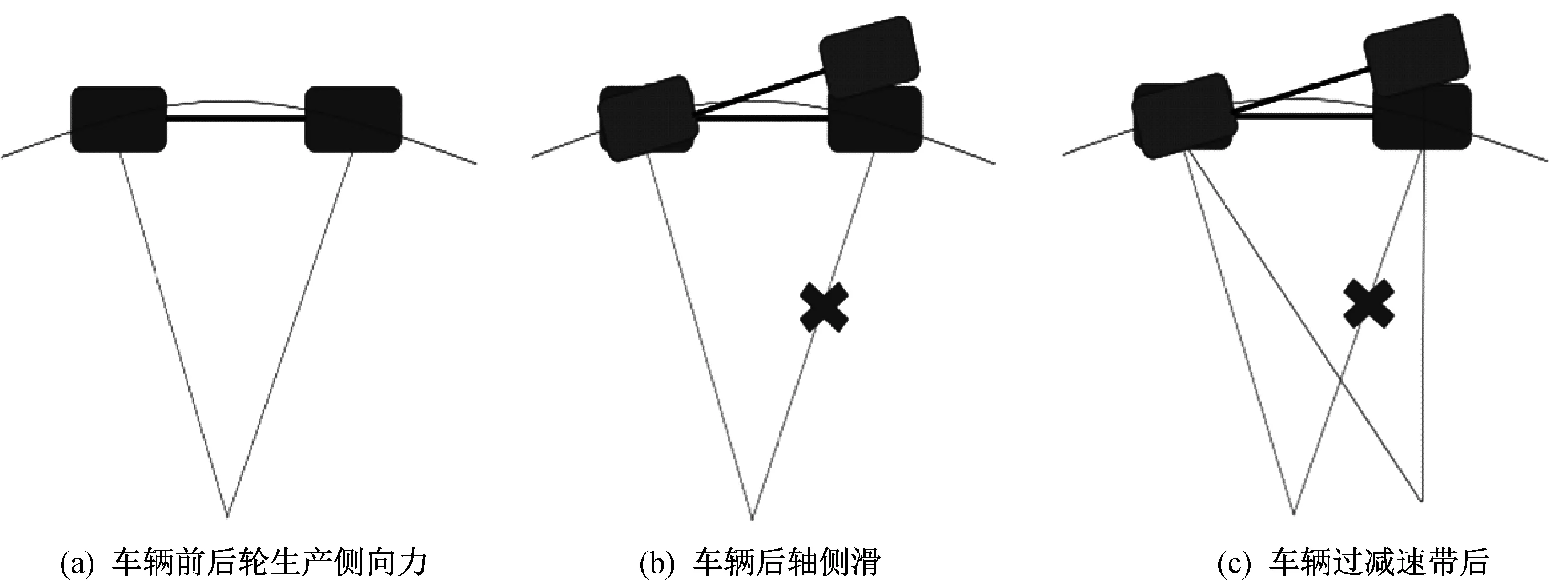

車輛后軸側滑過程單軸示意圖如圖3所示。圖3(a)為車輛前后輪產生側向力,車輛以穩定橫擺角速度行駛。圖3(b)為車輛過減速帶過程中后輪離地,失去附著力,后軸側滑,橫擺角速度突然增大。圖3(c)為車輛過減速帶后,后輪接地,車輛再次以穩定的橫擺角速度行駛。

▲圖2 車輛后軸側滑各階段狀態

▲圖3 車輛后軸側滑運動過程單軸示意圖

車輛后軸側滑現象產生的必要因素包括:① 車輛有初始橫擺角速度;② 車輛后輪離地或僅有很小的附著力。

車輛后軸側滑現象產生的工況包括:① 車輛繞圓,傾斜駛過凸包,且兩輪都能接觸駛過;② 車輛繞圓,傾斜駛過凹坑,且兩輪都能接觸駛過;③ 車輛前輪駛過凸包、凹坑后,同時帶有轉向;④ 其它壞路面轉向時。工況③模擬停車庫、十字路口過減速帶轉向時,車輛后軸過減速帶的同時車輛已經產生橫擺角速度。

4 仿真分析

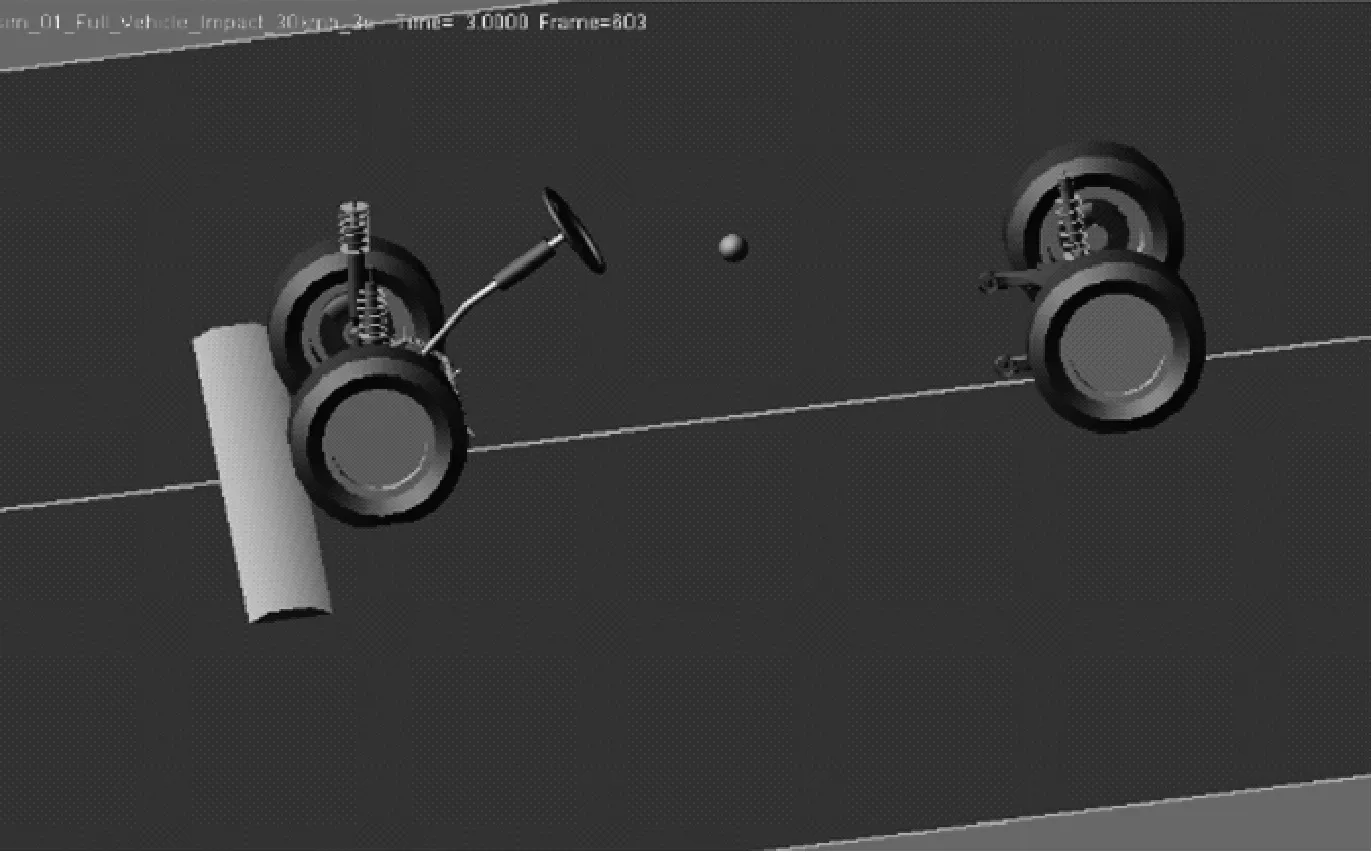

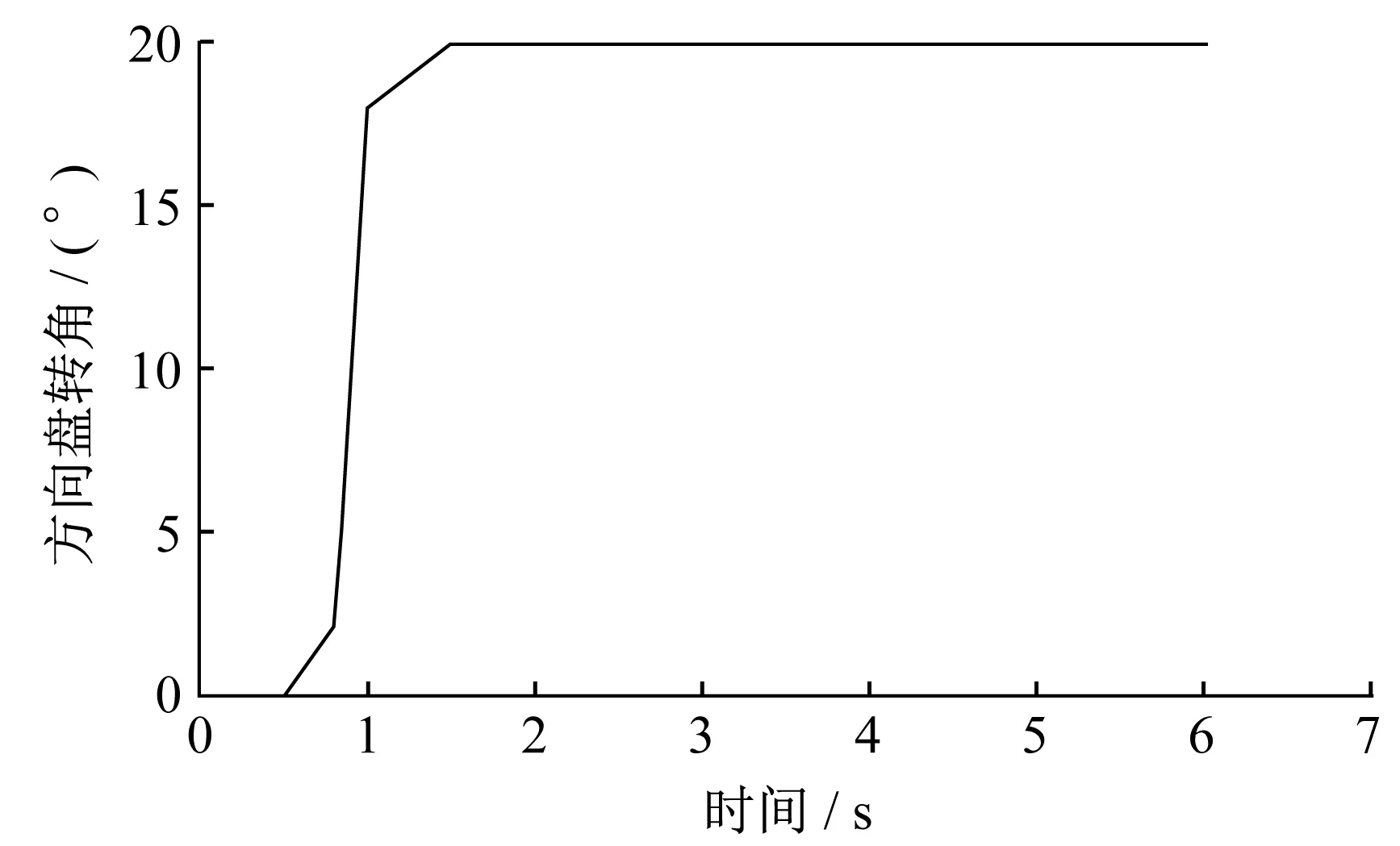

搭建708車型的整車仿真分析模型,如圖4所示。根據長350 mm、高50 mm的規格搭建減速帶模型,如圖5所示。采用ADAMS/CAR軟件進行仿真分析,模擬車速為40 km/h,方向盤轉角20°繞圓,車輛與減速帶成一定角度通過減速帶。車輛方向盤轉角輸入曲線如圖6所示。

▲圖4 整車仿真分析模型

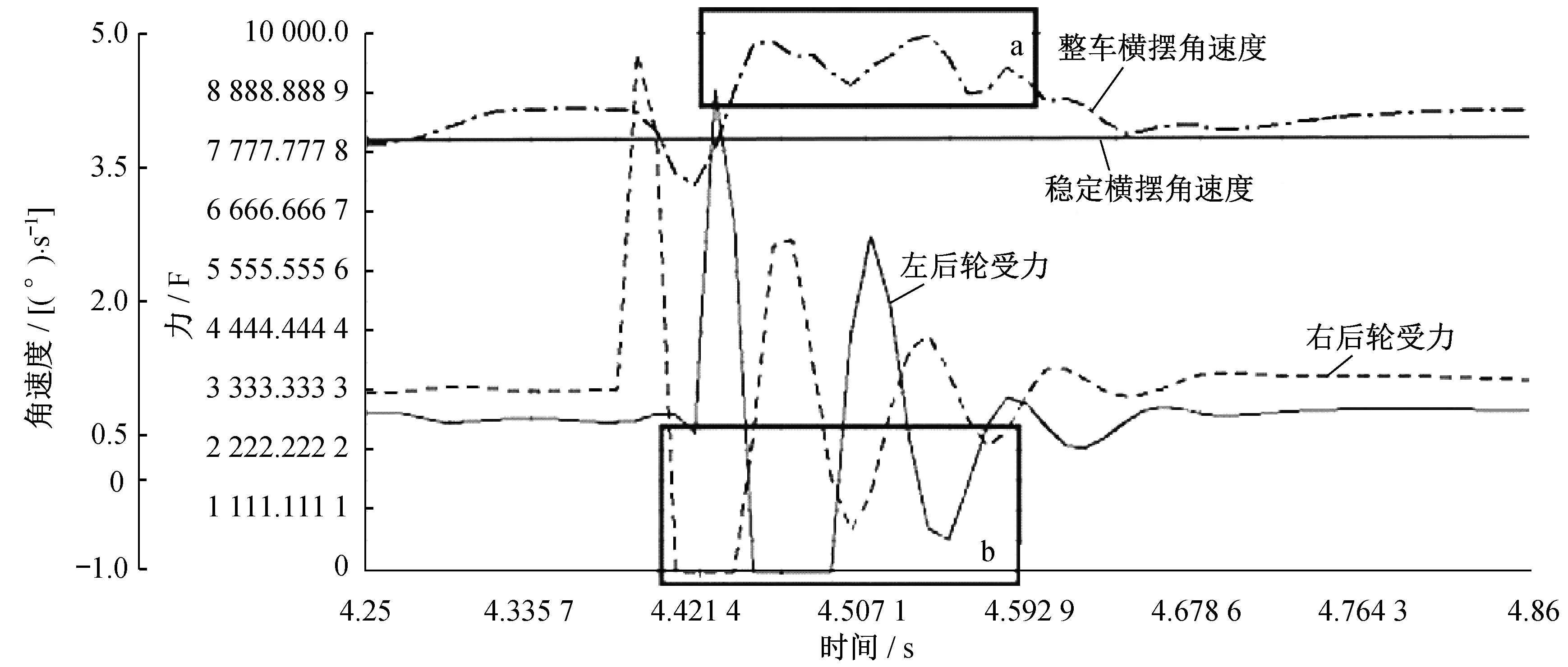

仿真分析輸出曲線如圖7所示。在圖7中可以清楚地看到,車輛左后輪受力滯后于右后輪受力,并且左后輪受力和右后輪受力都有波谷平直區域,即有受力為0的時刻。

圖7中a區域為車輛橫擺角速度增大階段,持續0.2 s。由于車輛后輪接地后會有彈跳,橫擺角速度呈現周期性波動。圖7中b區域呈現出車輛后輪垂向力減小,后輪離地,以及后輪接地后有垂向周期性彈跳。

▲圖5 減速帶模型

▲圖6 車輛方向盤轉角輸入曲線

以上仿真分析結果與圖1、圖2相吻合。

5 影響因素分析

影響車輛后軸側滑的因素分為可控因素和不可控因素。其中,可控因素主要為車輛自身的設計指標,不可控因素為外在客觀存在的條件,如試驗工況等。

根據經驗及仿真分析,得出車輛后軸側滑影響因素理論分析結果。

▲圖7 仿真分析輸出曲線

5.1 不可控因素

(1)車速。車速影響車輛的初始橫擺角速度、后輪彈跳高度、后輪離地時間。為方便對比分析,統一采用的車速為40 m/h。

(2)方向盤轉角。方向盤轉角影響車輛的初始橫擺角速度、后輪彈跳高度、后輪離地時間。為方便對比分析,統一采用的方向盤轉角為20°。

(3)減速帶的高度和形狀。減速帶的高度和形狀影響車輛的后輪彈跳高度、后輪離地時間。

(4)車輛后輪接觸減速帶前的橫擺角速度及后輪接觸減速帶時車身與減速帶的角度,影響車輛的后輪離地時間。

5.2 可控因素

(1)整車設計參數。在整車設計參數中,車輛軸荷、簧下質量、質心高度、整車側傾梯度影響車輛的后輪彈跳高度、后輪離地時間及落地后車輛的橫擺收斂,整車轉動慣量、軸距輪距影響車輛的后輪離地時間及落地后車輛的橫擺收斂。

(2)輪胎。車輛輪胎剛度影響車輛的后輪彈跳高度、后輪離地時間及落地后車輛的橫擺收斂,輪胎附著力性能影響車輛的后輪離地時間及落地后車輛的橫擺收斂。

(3)懸架。車輛懸架形式、懸架總剛度、懸架縱向剛度、懸架橫向剛度影響車輛的后輪彈跳高度、后輪離地時間及落地后車輛的橫擺收斂,緩沖塊間隙、緩沖塊接觸剛度影響車輛的后輪彈跳高度、后輪離地時間及落地后車輛的橫擺收斂,減振器壓縮阻尼和拉伸阻尼影響車輛的后輪彈跳高度、后輪離地時間及落地后車輛的橫擺收斂,懸架側向剛度影響車輛的后輪離地時間及落地后車輛的橫擺收斂。

6 實車對比分析

扭力梁懸架為半獨立懸架,有半獨立懸架的獨特性能,與多連桿懸架不相同。為方便對比分析,選取的對比車型仍然為扭力梁車型,并且整車的尺寸及質量接近。

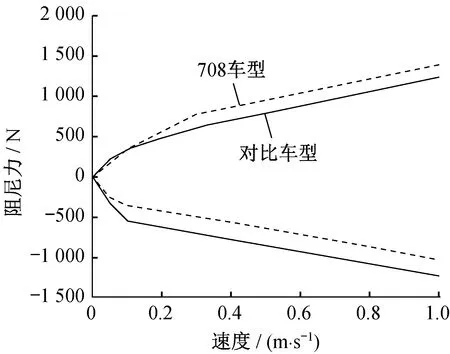

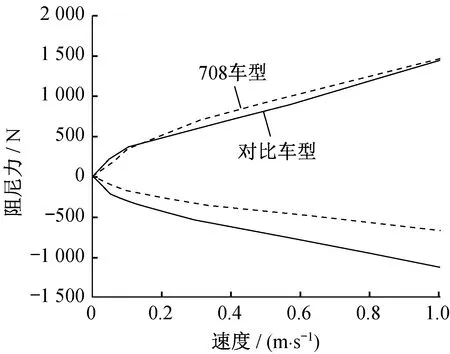

708車型和對比車型參數見表1,前后懸架減振器阻尼曲線分別如圖8、圖9所示。

表1 708車型和對比車型參數

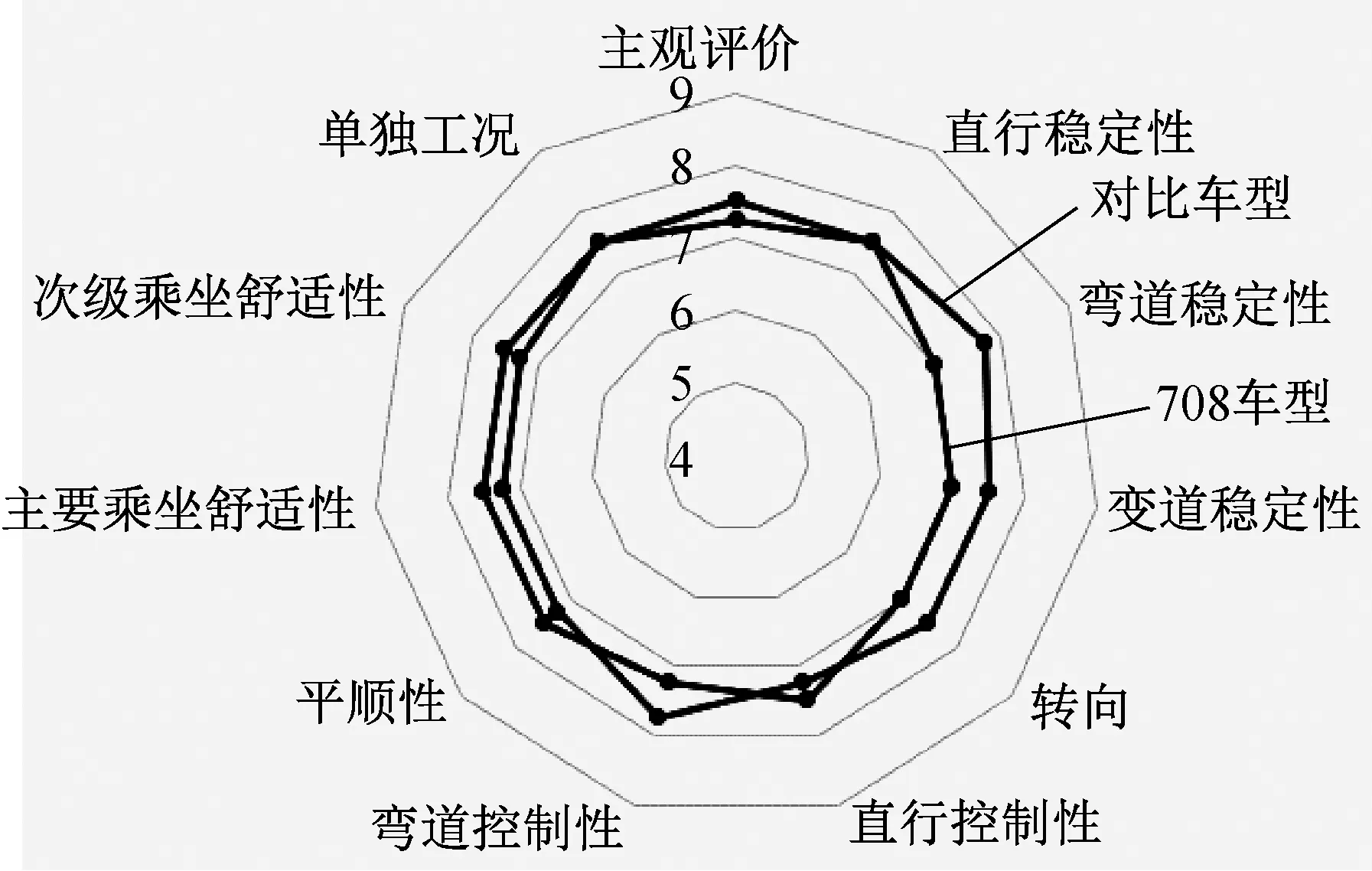

708車型和對比車型主觀評價如圖10所示。

從圖10中可以看出,對比車型的彎道穩定性、變道穩定性優于708車型,可以推斷出過減速帶橫擺性能同樣優于708車型。通過車輛后軸側滑影響因素分析,結合車型參數,可以得出對比車型的側傾梯度小,懸架側向剛度大,后懸架減振器低速拉伸阻尼大,白車身扭轉剛度大,有利于提升過減速帶橫擺性能,減少車輛后軸側滑現象。

▲圖8 708車型和對比車型前懸架減振器阻尼曲線

7 結束語

扭力梁半獨立懸架車型有獨特的性能,在過減速帶并且略帶轉向工況時,車輛后軸容易發生側滑現象,雖然這種側滑本身沒有安全隱患,但是會影響駕駛員和乘客的駕乘體驗。

通過實車對比分析,發現側傾梯度、懸架側向剛度、后懸架減振器阻尼及車身扭轉剛度對車輛后軸側滑有較大的影響。

筆者的理論分析及實車驗證可以為后續車型防后軸側滑設計,尤其是扭力梁車型防后軸側滑設計提供理論依據,具有實用價值。

▲圖9 708車型和對比車型后懸架減振器阻尼曲線

▲圖10 708車型和對比車型主觀評價