京師同文館與中國近代化教育

劉 萌 王曰美

(曲阜師范大學孔子文化研究院 山東 曲阜 273165)

兩次鴉片戰爭后,清政府面臨著數千年來前所未有的動蕩變局,開明的官僚人士為解決內外交困的局面,掀起了洋務運動。1862年,為洋務派培養大量翻譯人才、外交人才的京師同文館創建,開啟了創辦新式學校的先河,“和其他幾個新式組織一起,啟動了晚清組織專業化和現代化過程,并構成了這一過程的重要組成部分”,從而促進了近代新式教育的發展。

一、京師同文館的建立

十九世紀四五十年代,中英先后進行了兩次鴉片戰爭,戰爭的失敗,使當時國內諸多先進人士紛紛提出學習西方的思想主張,清政府也開始認識到學習西方科學技術以及培養外交人才的重要性,加之當時西方列強急于對中國進行文化滲透,京師同文館得以建立。

(一)輿論壓力

清朝后期,社會動蕩,統治者專制,加之西方列強的入侵,中國經歷了1840年和1856年兩次重大戰役,使得清政府變得不堪一擊。中國應該怎樣維持昔日的獨立自主,成為其面對的重要問題。不少士大夫開始主張團結一致,抵御外辱,學習西方,提倡經世致用的思想。在當時產生了深遠的影響。

清朝早期,便有諸多先進人士認識到學習西方的重要性。林則徐被稱作中國首位開始認識世界的先進人士,他最早認識到對外交往的重要性和中西在經濟、軍事實力方面的差異,并成立機構,了解西方大事,翻譯西方書籍。在此之后,魏源整理編寫《海國圖志》,主張學習西方先進的科學技術,了解西方國家的國情。姚瑩在考察西藏后寫成《康輶紀行》,該著作也要求當時的人們及時了解西方,學習西方技術。

經歷了中英鴉片戰爭后,士大夫們更加堅定了學習西方知識的想法。其中較為出名的為郭嵩燾,他曾建議清政府培養翻譯人才,認為“人才國勢關系本原大計”,并建議“宜先就通商口岸開設學館,求為征實之用”。1860年,恭親王奕?等人,也向朝廷提出學習西方國家語言的主張。除此之外,王韜、鄭觀應等人也紛紛提出諸多主張,“師所長,奪所恃,消桀驁于無形,著振興之有象”,要求學習西方,重視西方語言。正是由于諸多先進人士的主張,使清政府面臨巨大輿論壓力,京師同文館便由此產生。

(二)現實需求

1856年爆發鴉片戰爭,皇帝將外交事宜交予奕?處理。在談判期間,因當時國內外交人才的缺失以及對國際交往認識的局限性,所以具體的翻譯事宜主要由西方國家負責,這樣便使得中國的外交受到較多的牽制。這次的談判經歷,使奕?深深地意識到專業翻譯人才在外交中所起的重要作用,故上《奏設同文館折》:“臣等伏思欲悉各國情況,必先諳其言語文字,方不受人欺蒙。各國均以重資聘請中國人講解文義,而中國迄無熟悉外國語言文字之人,恐無以悉其底蘊”。奏折內容中,可以看出大臣們希望學習西方知識,認清他國形勢,培養外交翻譯人才。

1858年,由于英法兩國的逼迫,中國簽署了《天津條約》。在條約中明確標明:在條約簽訂的三年期間,中英或中法之間的條款著重使用英語或法文,中文僅起輔助功能,3年以后,要求只使用英語和法語,不再用中文,“自今以后,凡有文詞辯論之處,總以英文為正義”。而在當時,中國的大多要員并不會英語和法語。所以,為了適應外交局面,挽救清政府的統治,挽救民族的危機,培養外交人才成為當務之急。

(三)列強滲入

在1840年之后,清政府的獨立主權和領土完整一步一步喪失。不僅在政治方面不再獨立自主,在經濟方面,能夠滿足自身生活需要的小農經濟也逐漸趨于瓦解。西方列強在中國獲得了巨大的經濟利益后,也想對中國進行文化滲透,宣傳西方理念,這時清政府決定創辦京師同文館,這對西方各國來說無疑是一個良好的契機。而當時,朝廷統治面臨巨大的經濟困難,創辦京師同文館所需的巨額費用清廷根本無力承擔,海關總稅務司赫德動用海關部分開支予以支持,其他國家通過貸款援助進行滲入。

京師同文館需要諸多精通西學的人士傳授西方知識,翻譯西方著作,以此來培育一大批中國自己的翻譯人才、外交人才、科技人才,當時西方各國為了文化滲入,紛紛派遣洋教習任教,在客觀上促使京師同文館教育事業的順利開展。

二、京師同文館的教育舉措

京師同文館貫穿著中體西用的教育思想,學習西方先進科學技術的教育內容,打破了當時落后腐朽的教育制度,開啟了近代教育的先河。

(一)教育思想和培養目標

1.教育思想。京師同文館的教學內容本身就是以國學為主,西學為輔。這一思想開始是由張之洞提及的,其實質是為清廷服務。京師同文館后來專門設置了研究天體和算數的機構,這樣能夠使學員更好地學習西方先進的科學知識。館里的學員多是八旗子弟,從小便接受儒家傳統思想,他們的文學底蘊已經很高了,但是同文館仍要求學員繼續深究漢語,精通之后再掌握其他語言,而且中文課的安排遠比英文課多很多。因此在平時的學習過程里,京師同文館的教育思想充分體現著國學為主、西學為輔的教育理念,其根本目的是維護清朝統治,培養為清朝服務的官員。

2.培養目標。同文館的主要任務是培育出能夠學以致用,真正有真才實學、為社會服務的人,而不是只會背誦四書五經和紙上談兵的文人。京師同文館培養出了諸多這樣的人才,畢業后首次任職中,91人里其中有27人從事行政和軍事工作,4人任職教育部門,其他部門20人。1898年的學員任職情況,也多是教育領域和軍械部門居多。由以上材料可以體現出,先進的青年人士主要從事行政教育以及軍械武備方面的工作,從而說明同文館的洋務教育有了相當大的成效。也正因為同文館的培養目標是培育有真才實學的人,故而使清政府的新式教學領域有了很大的進步與發展。

(二)教學內容和手段

1.教學內容。就教學的各個方面而言,在中學為主,西學為輔的思想指引下,同文館中要求學習西方知識的內容比國學要多,這充分體現了西方知識的學習在當時的重要地位,因此西學理念已經在學生們的心中形成了一定的知識框架和邏輯體系,這就使學生們逐漸摒棄固有的落后思想,接受新的知識,可以說是促進了人們思想觀念的快速轉變。

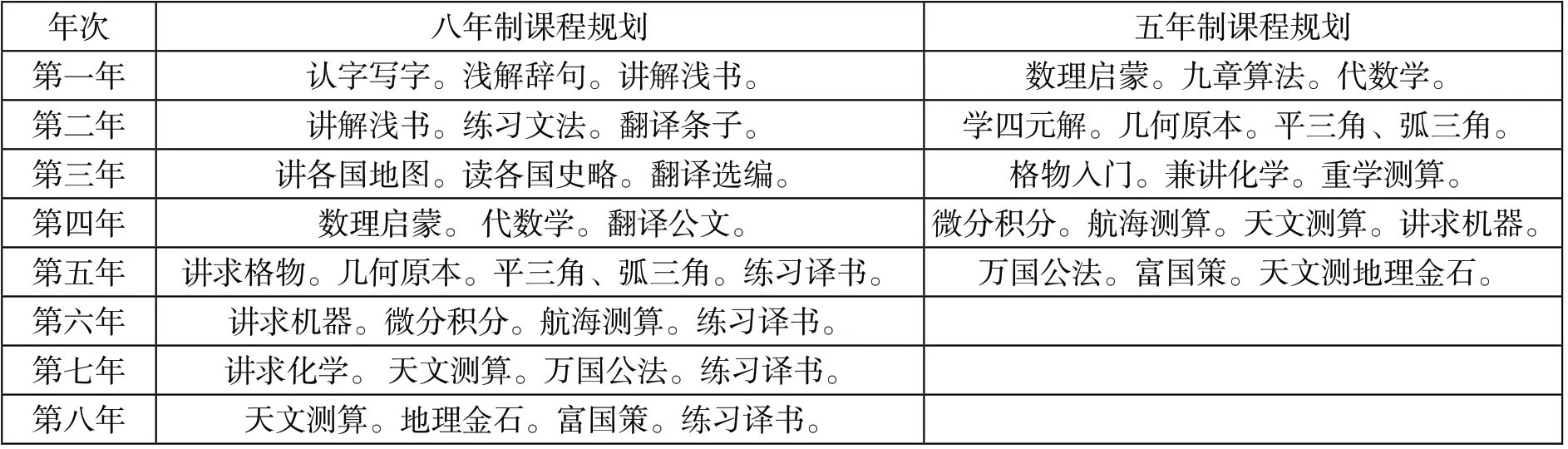

京師同文館作為第一個教育機構和翻譯機構,它以學習西方科學技術為主要教學內容,從而使西學得以流傳至中國。西方文化最初輸入的渠道主要來自官方、教會、民間。從同文館的八年和五年的課程規劃中,便可以看出其學習內容包括自然科學、歷史、地理等各個方面,體現了其真正的實用價值。

八年制課程規劃與五年制課程規劃表格[6]

2.教學手段。就教學手段而言,京師同文館以班級授課制度而聞名,這種授課制度和之前的個別授課制有很大的不同,并且會鍛煉學員的實際訓練能力。通過班級授課制度不僅增進了同學間的友誼,而且可以使班集體更加團結一心,為以后步入社會奠定了基礎。這種制度使學生們積極配合,改變了以前獨自學習和鉆研的情況,培養了以前所缺少的團結精神。

除此之外,“查日本同洲臨近,交涉日頻,亟應添設東文學館,以備異日翻譯之選”,京師同文館還專門組織人員組成翻譯機構,成員們主要負責翻譯各種不同類別的公報和一些書籍,其間學員們的水平有了飛速的發展,從而更好地促進了與西方國家的交往。誠如畢乃德所言:“同文館重要活動之一,即在中譯西書。……各種應用書籍都有譯本,有萬國公法與外交、富國、地理、化學、解剖、生理等門。多數譯本,都系館中印局自行印刷,免費編送國內官員。上面說過,八年畢業諸生,最末兩年都須譯書,而留館學生也講求翻譯書籍。無論教習學生,譯書有成的,均有獎勵;1885年11月有兩位教習升授官職,一半就是譯書甚多之故。”另外,京師同文館還要求學員們成立翻譯口譯機構,如果總理衙門有需要,隨時聽候差遣。在中國與外國交涉時,學員們要求在現場進行翻譯學習,這在一定程度上提高了學員們的學習西方語言的能力。

(三)教師資源和學生來源

1.教師資源。同文館在學習西方知識和技術領域之所以有這么高的成就,培養出這么多的優秀人才,離不開良好的師資。同文館老師有正副之分,相當于現在的講師和助教。教師的來源有三個途徑。

聘請外國人。如美國人丁韙良,他主要擔任關于國際間事務的職務,后來又從事有關數學方面的講授;法國人畢利干為化學教習。諸如此類的外國人士都相繼擔任教習,以便中國人更好地了解西方知識和科學技術。

聘請國內學者。請學術界中的知名人士李善蘭擔任重要職務,后來又派其到京師同文館擔任數學方面的講師。由優秀教師擔任職務,向學員傳授先進理念。

留用優秀畢業者。京師同文館會把每次上學期間表現突出的學者,留在學堂從事相關學習職務。比如首批算學表現突出的學者杜法孟、席淦等人,在畢業后都留在學堂擔任數學講師,為我國的數學培養了諸多優秀人才。胡玉麟、陳壽田也因為表現卓越,畢業后在學堂擔任助教。

2.學生來源。學員初期主要來自滿漢人士,而且要求是13-14歲的青少年。“并于八旗中挑選天資聰慧,年在十三四歲以下者各四五人,俾資學習”。后來稍有改動,要求是25歲以下的青少年,也不再要求必須是八旗子弟。“應由滿、蒙、漢閑散內,擇其資質聰慧、現習清文、年在十五歲上下者,每旗各保送二三名,由臣等酌情錄取”。除此之外,也有來自其他著名學堂里的杰出人士。之后因為要學習西方多種語言,對考生的年齡,身份要求也被放寬,所以來京師同文館學習的人數相比之前多很多。

(四)學科安排和考試制度

1.學科安排。學校設立的初衷便是為清廷培育精通西方語言的人,因此在學科安排上充分圍繞西方知識和技術展開。

化學學科的設置。1866年海關總稅務司赫德推薦法國人畢利干教授化學學科,他于1866年來華任同文館化學以及天文教習,并在同文館教化學二十五年,編寫了《化學指南》,對中國化學的發展有著重要的作用。1867年,畢利干設立了研究化學的場地,以便更好地學習化學知識。

算學、天文課。1869年中國學者李善蘭擔任算學館的第一個教習。他“撰《則古昔齋算學》十三種二十四卷;《考學根法》一卷。創尖錐術,對三角函數與對數的冪級數展開式、高階等差級數求和等的研究,達到很高的標準。翻譯《幾何原本》十三卷……”。入館后,他將外國天文、算學教科書翻譯過來,用來教學。此后,他又將數學這一學科分成幾門連貫的科目,并根據內容難易程度,分年分期講授。這種以數學為基礎教材,循序漸進,分階段授課,在我國教育史上是第一次。館內設有觀測天體場地和試驗場所,新的宿舍也逐漸建成。

翻譯學科的特色是注重實際應用,難度適當、安排恰當。翻譯學科主要是第二學年學習,一直到最后一個學期為止。在開始學習期間主要是重譯部分字詞,隨后的學期是重譯語句,接下來主要負責的是公函,最后便是著重通譯書籍,這一課程安排得十分合理,注重基礎理論和實踐。在京師同文館中,成立了專門的譯書、印刷機構,使學員們真正鍛煉了自己的能力。京師同文館的優秀畢業生,從事翻譯官、教習,按要求完成朝廷的任務。從事翻譯不僅需要學員擁有較好的文學素養,而且需要他們有淵博的文化體系。因此從一開始京師同文館就對學員的中西語言進行訓練。學堂還成立了相關的地理以及相關的社會學科來豐富學員的知識體系。

此后,館內又陸續增開醫術研究、生物、地理、物化、歷史等課程,學員研究科學實驗的機會越來越多,而且豐富了業余生活。

2.考試制度。為了進一步培養人才,京師同文館有具體的考試典章條例,有以下幾個方面。

(1)京師同文館的招生考試。同文館的學員大概有以下類別:第一點是在朝廷要員的后代里挑取年紀大概在15-20歲的青少年,他們需要有豐富的學識和聰明的頭腦。其次是在考試中成績突出的門生,比如在1867年,便在考試中選拔出30名,最終留下10名。在后來的招收學員中,一些界限逐漸模糊化,“招取滿漢舉人及恩、拔、副、歲、優貢,漢文業已通順,年在二十歲以外者……赴臣衙門考試,并準令前項正途出身五品以下的滿漢各官”。最后是由其他學堂里直接推舉來的表現突出的學員。此外,也會招收朝廷要員、講師推薦或者其他館中舉薦的優秀成員。從中可以得出,對學員的要求正在不斷改進,比如不再有種族歧視,滿漢皆可,對學員的年紀界定也越來越放松。

(2)同文館的考試類別。“京師同文館的考試分月課、季考、歲試和大考。月課于每月初一舉行,教習出題,批卷,然后將學生成績‘分別等第注冊備考’。季考于二、五、八、十一月初一舉行,試卷需‘呈堂裁定,始行注冊’。月課、季考各兩天,由提調、總教習監場。歲試每年十月舉行,共三天,堂憲監場。大考每三年舉行一次,由總理衙門執行。考試后,‘優者保升官階,次則記優留館,劣者除名’”。同文館的考試類別可以分為四類:一是每月初試,即在每個月剛開始的第一天安排考試;二是按月考察,會每隔幾個月安排一次;三是歲試,十月份的時候會有面試;四是期考,平均3年期限考試一場,考試后優秀者,可以做七八九品等官,其他人可以繼續在館內學習。從出題安排上看,側重對學員掌握的中西方科學文化知識的考查。后來由于科目和教程安排的不斷改進,期考又補充了其他相關科目的考查。例如在1886年考試中,數學推算、邏輯推理、地理歷史每門分別會有相應的問答題,其中語言知識有7道問答,條例有5道問答,醫術知識12道問答,題目的類別分別包含簡答、闡述、推理,并偏重于對外交、國家大事以及社會生活相關的知識的理解和掌握,從而體現了清政府培育真才實學、經世致用人才的這一理念,要求學員真正為社會謀實事。

(3)京師同文館的考查內容。因為同文館最初的目的主要就是培育諸多能夠積極與外國人溝通、平等相處,并且有豐富的社交能力、精通西方先進知識的人士,所以,考查應采取多種角度進行。有初試、復試。有關西方科學知識方面的科目,如天體、地理、機械、算術等等。在初試、復試的同時,還會考察動手實踐能力。

(4)京師同文館的考試制度。同文館的規章制度特別嚴格,學校把對門生的考查結果與賞罰制度捆綁在一起。對期中考試表現突出的學員進行公開嘉獎,但是不合格的學員結合日常的行為舉止,會依據制定的標準進行懲罰,如果情節嚴重者可能會退學。“今擬歲、季考均酌定獎賞數目,以資鼓勵。歲考一等,每館二名,每名四兩;二等三名,每名二兩。季考一等二名,每名三兩;二等三名,每名一兩五錢。歲、季考等第,由臣等閱定月課等第,由提調官酌定,分別注冊存查”。這種制度是一種相對公平的制度,可以更好地鼓勵學員努力學習,保持進步。十九世紀八十年代,曾紀澤在負責同文館具體事宜時,便在給清廷的上奏章程里,對歲考和期考的賞罰制度做了明確的規定,也贊同用賞銀的辦法來鼓勵學員勤奮學習,當時他還將在同文館中的天資平庸、好吃懶做的十多個學員予以勸退。

三、京師同文館對近代教育的影響

京師同文館在成立期間,不僅培養了大量翻譯人才、外交專業人才、技術人員,學習了西方先進技術和科學知識,而且掀起了創辦學校的浪潮,因此它的建立對近代教育產生深遠的影響。

(一)培養人才

1.翻譯人才。一開始在成立同文館時就有明確的條款,學員不僅應該完成平時的上課安排,而且也應該負責闡述西方的部分小報和書籍,如有需要則出國任職。在當時使節出使外國,都會有同文館學生在側,擔任翻譯。“各國會晤,應派熟悉該國語言之同文館翻譯官及學生等一二人,在旁靜聽,以免洋員翻譯當差”,同治五年總稅務司赫德請假回國,走時建議中國派使臣到歐洲去考察各國的情況。總理衙門派斌椿考察,還派了學堂的幾個表現突出的學員,這是第一次有學員出國。1869年蒲安臣代表中國前往考察,其中有學員六人擔任翻譯。后來崇厚前往法國,有兩名學員參與其中。1876年郭嵩燾被任命為國內首位駐英外交的代表。之后,中國相繼在其他國家設立使館,并由相應的學員充當翻譯,他們由于經常從事翻譯工作,后來成為著名的翻譯家。可以說,京師同文館在成立期間,培養了大量翻譯人才。

2.外交官。1888年,同文館便安排學員擔任國外各領事館的秘書。1896年,有從事外總領事及代辦人員。從京師同文館畢業后,便可以充當翻譯駐國公使。“據統計,同文館早期畢業生中,從當翻譯到駐外公使,其后聞名于世的外交官員共有28人。如周自齊、胡維德、陸微祥、汪榮寶、慶常、蔭昌、薩蔭圖、齊如山、左秉隆等名人,都曾經就讀于京師同文館”。京師同文館派遣使者的情況中,1907年出使日本一人,出使英國一人,出使法國一人,出使德國一人。

3.技術人員。較為出色的有蔡錫勇以及肖開泰。四川學員肖開泰潛心鉆研機械制作,甲午戰爭失敗后,他制造各種機械,比如制鏡,可以在十丈之遠焚燒小物件,燒烤雞鴨豬肉,并且廣為流傳。制造的木器,也是具有相當的實用價值。制造鹽井起水機,被后人廣泛借鑒,并以此為基礎創作了諸多技術,這些技術在一定程度上方便了人們的生活。

福建學員蔡錫勇因為跟隨陳蘭彬出使美國,被當時美國的速記法深深吸引,后來潛心鉆研,完成史學界首部迅速識字的作品——《傳音快字》。“以授兒輩,數日悉能通曉,即以此法傳信往來,幼子八齡,亦能以言自達。以此推之,欲習此者,不過旬月之功。貫通之后,得以其余力暇日,習諸要務”,所以他所創制的速記法后來得以推廣。蔡錫勇不但在速記上有所成就,同時還幫助張之洞在湖北興辦許多新式企業,如漢陽機械局,證明他是同文館畢業生中著名的實業救國家之一。

(二)傳播西方文化

近代中國最早的譯書機構,是1839年由林則徐成立的,最開始只是重譯西方的一些小報。隨后是1843年由英國人麥都思等人成立的墨海書館。然后是同文館和江南制造局下屬的通譯期刊書籍的機構。這些機構主要負責闡釋西方書籍。 1888年強學書局成立,當時我國大部分先進人士多是依靠翻譯的書籍來認識和了解西方的。京師同文館著重培育學員闡釋西方書籍的水平,其中講師和學員一起開展譯書方面的工作。作為主要培育外交官和翻譯官的第一所學堂,同文館不但為清政府處理與他國事務信件等材料,而且也會負責闡釋一些西方的小報和書刊,負責相關事宜。“據統計,京師同文館師生翻譯的西書共有數十種,重要的譯書有:美國傳教士丁韙良譯的《萬國公法》和《格致入門》,法國人畢利干譯的《法國律例》和《化學指南》《化學闡原》,汪風藻譯的《新加坡律例》《英文舉隅》和《富國策》,聯芳與慶常譯的《公法會通》,德貞譯的《全體通考》,衛三畏和學生譯的《天學發軔》,俄文館學生譯的《俄國史略》等”。館內要求學員日常上課完成后,也應該從事翻譯工作。在整個教學過程中,學員學習西方語言和知識的興趣更加濃厚,而且老師們的教學水平也得到了充分的認同,從而更加有效地促進了上課活動的正常運作。除此之外,同文館中有不少學生曾擔任江南制造局等處的翻譯委員,以及各地洋學堂教習總辦,為我國培育了諸多杰出人士,促進了西方文化的傳播。

(三)創辦新型學校

“無論是其教學理念、培養課程、學生出路,京師同文館是國人第一次真正抱著向西方學習的態度所建立的洋務新式學堂。它對近代教育發展所起到的示范性效果而言具有標志性意義”,京師同文館從成立開始便注重學習西方的各國語言,可以說我國成立的大部分的學習西方語言的學堂,都是在京師同文館的基礎上產生的。清政府剛開始并沒有攻讀外國語言的學校,在當時也沒有主要攻讀的外國優秀知識和先進技術的主要書院。后來在同文館的動員下,諸多的省份先后創立了一批以西方語言為主要教育內容的武備學堂和技術院所,如福州船政學堂、天津水師學堂、天津武備學堂、天津軍醫學堂、湖北的武備學堂。較為突出的有上海江南制造局的機器學堂、天津電報學堂和上海電報學堂等等。這些學堂的創立,不僅有助于學習外國科學知識,而且為我國培育了諸多杰出的人才。

(四)促進新型教育

同文館是我國新型教育的第一步,是我國教育革新的開始。在鴉片戰爭之前,就有學習西方的課程,但是都沒有顯著效果,直到京師同文館成立。所以說京師同文館的成立,是對我國封建教育的重大革新。“是中國新教育的胚胎,是中國新教育的先鋒隊。有了同文館,中國的學生才正式接受西洋的語言文字和各種的新科學。此后中國的教育,一步一步地走向新的途徑了”。它是最早設立的近代教育機構,對于學習西方科學技術、先進文化起到了不可磨滅的影響,而且在培養優秀實業家方面,邁出了重要的第一步。

同文館是中國近代首所翻譯學堂和培育外交官的學校,它是中國學生正式接受西方知識和先進技術的肇始,無論其創建之初的動機是怎樣的,它在成立之后,進行了諸多的教育舉措,這是對落后的舊式教育的一次重大革新,是在積極倡導和推進西方先進的教育理念和教育舉措,是對舊式的教育理論的推翻和更新。它使得我國舊式教育理念得以破產,蘊含著我國新型教育的產生。正是因為同文館的創立,使中國的教學由固守傳統儒家思想,到學習外國科學知識和科學技術轉變。同文館的創建沖破了傳統的舊式教育體系,學習了外國先進思想和科學技術,培育了實用型人士,進一步為我國的教學開辟了新道路,促進了我國新型教育的發展。