基于KTA知識轉化模式的擇期支氣管鏡檢查患兒術前管理循證實踐

陳凌華,林文璇,顏斐斐,高世琴,曾少顏,彭淑梅,黃冬平,李翠蓉

近年支氣管鏡越來越常用于兒科呼吸系統疾病的診療活動[1],相關指南雖多但未形成以最佳證據為指導的術前管理規范。兒童支氣管鏡檢查仍常規采用術前禁食禁水4~6 h的方案,等待過程中患兒易出現緊張、煩渴、低血糖等不良反應,影響檢查順利開展。目前的循證實踐理論模式主要有證據臨床轉化模式、KTA(Knowledge-to-action)知識轉化模式、渥太華研究應用模式等。KTA知識轉化模式分為知識合成與知識應用2個階段、9個步驟[2-3],為循證實踐提供了清晰簡潔、可操作性強的步驟指引,是目前循證實踐領域較為熱門的知識轉化方法。本研究以KTA知識轉化模式為指導,將擇期支氣管鏡檢查的術前管理最佳證據應用于臨床并評價效果,為構建規范化的兒童支氣管鏡術前管理方案提供參考。

1 對象與方法

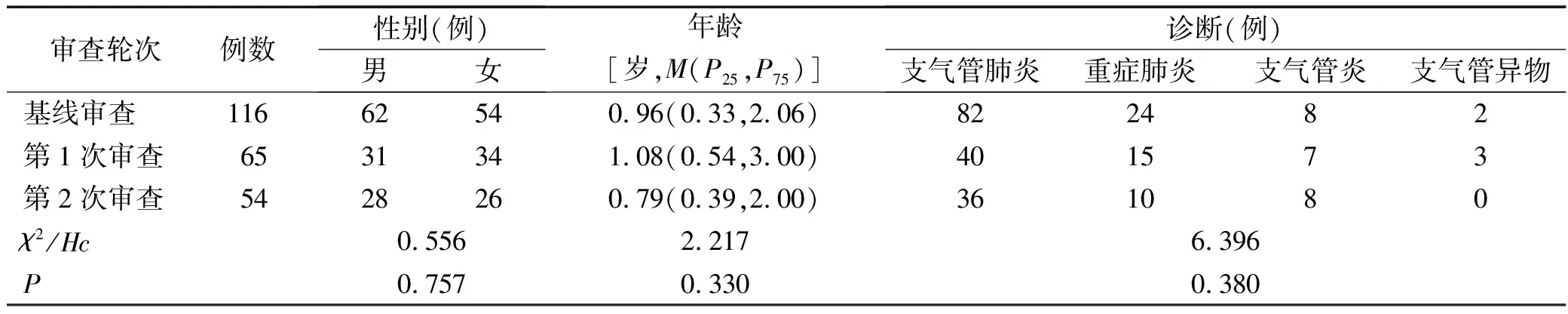

1.1對象 選擇2019年5月至2020年2月在廣東省婦幼保健院兒科擇期行支氣管鏡檢查的235例兒童作為研究對象。納入標準:年齡<14周歲,擇期行支氣管鏡檢查術;排除標準:緊急支氣管鏡檢查/異物取出術。3次審查患兒基本資料比較,見表1。

表1 3次審查患兒基本資料比較

1.2方法

1.2.1知識合成

成立醫護聯合的循證實踐小組(共11人),其中醫生3人,護士8人。按PICO提出循證問題:規范的術前管理方案能否提高擇期支氣管鏡檢查術兒童的安全性與舒適度?減少手術延遲率?提高患者滿意度?

1.2.1.1知識查閱 按“6S”模型[4]檢索UpToDate、NICE、NGC、JBI Library、Cochrane Library、PubMed、Ovid、Web of Science、EBSCOhost(CINAHL、Medline)、EMbase、CBM、萬方、中國知網、維普、美國麻醉醫師協會、中國麻醉醫師協會等指南網站及數據庫建庫至2019年7月的文獻。文獻納入標準:研究對象為擇期手術(支氣管鏡檢查術)的兒童,研究內容與兒童擇期手術術前管理有關的指南、證據總結、臨床決策及系統評價,語言為中英文。

1.2.1.2知識整合 2名研究者獨立對納入文獻進行評價、歸納總結及最佳證據提取。指南采用AGREE Ⅱ評價[5],證據總結、臨床決策追溯原始文獻,根據原始文獻的類型使用JBI循證衛生保健中心關于不同類型研究的質量評價工具進行質量評價。系統評價也使用JBI循證衛生保健中心系統評價工具進行質量評價。

1.2.1.3知識產出 最終納入文獻7篇,包括指南3篇[6-8],系統評價1篇[9],證據總結2篇[10-11],臨床決策1篇[12]。將擇期支氣管鏡檢查患兒術前管理分為6部分,共提取10條最佳證據。對來源于指南的證據,直接采用指南所推薦的證據級別及推薦強度,對來源于證據總結及臨床決策的證據,小組成員通過追溯原文并精讀,使用JBI證據預分級系統對證據進行分級,結合JBI證據推薦強度分級原則,確定推薦強度,見表2。

表2 擇期支氣管鏡檢查患兒術前管理證據匯總

1.2.2知識應用

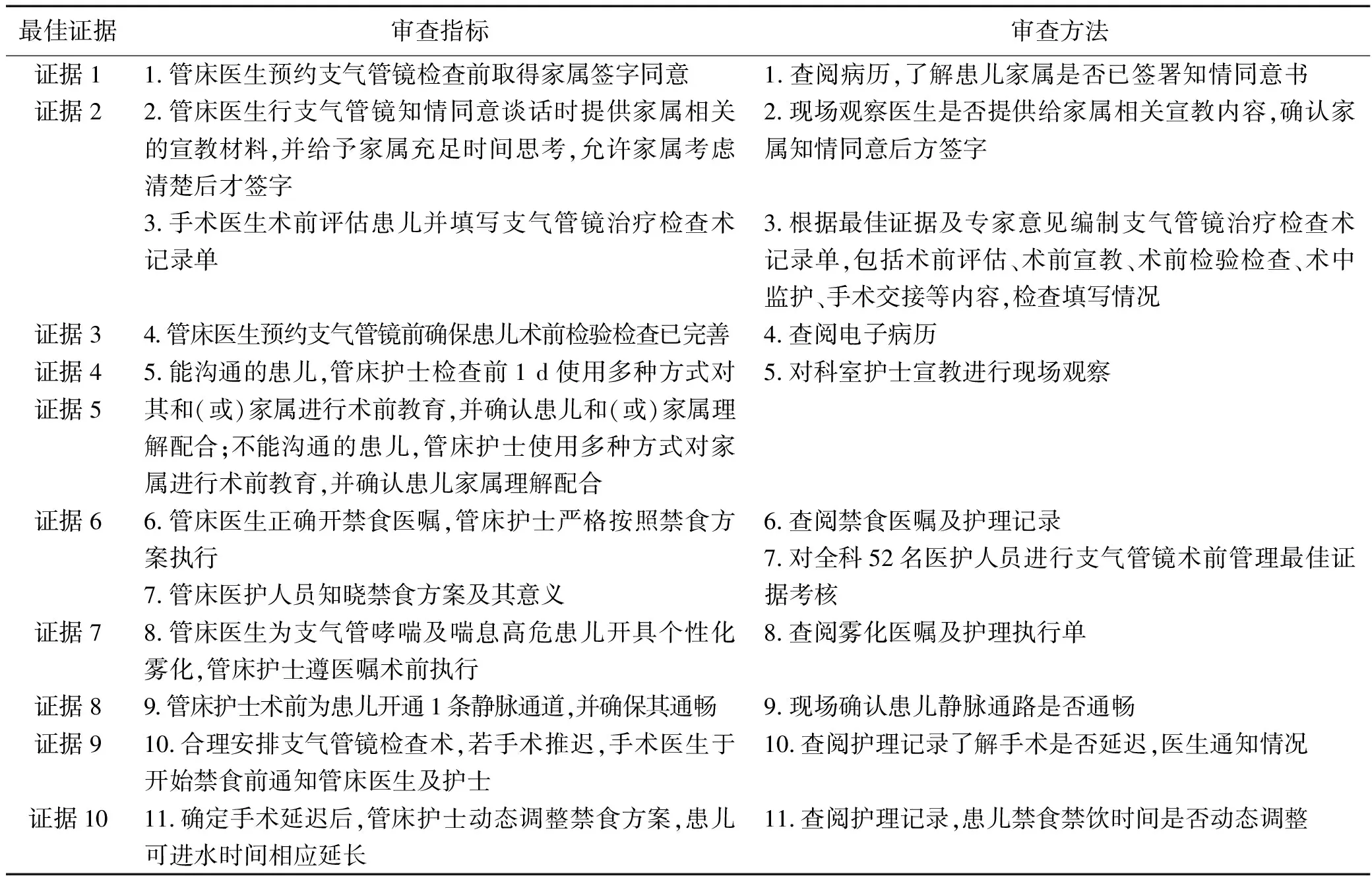

1.2.2.1明確最佳證據與臨床實際的差距 構建最佳證據審查指標并確定審查方法,見表3。2019年5~6月對審查指標執行情況進行基線調查,除審查指標1、8、9的依從性為100%外,其余指標依從性僅為0~26.92%。

表3 最佳證據審查指標及審查方法

1.2.2.2將知識引入特定情景 采用FAME結構[13]評價證據的可行性、適宜性、臨床意義及有效性。組織利益相關者召開FAME論證會議,參會專家共10名,包括科主任、支氣管鏡組主任各1名;護士長、護理組長、臨床醫生及護士各2名。會前向參會者發送證據資料,會議時專家根據FAME結構對每條證據充分討論后表決,最終確定將最佳證據全部引入臨床實踐。此外對患兒家屬的問卷調查結果顯示本次循證實踐支持率為100%。

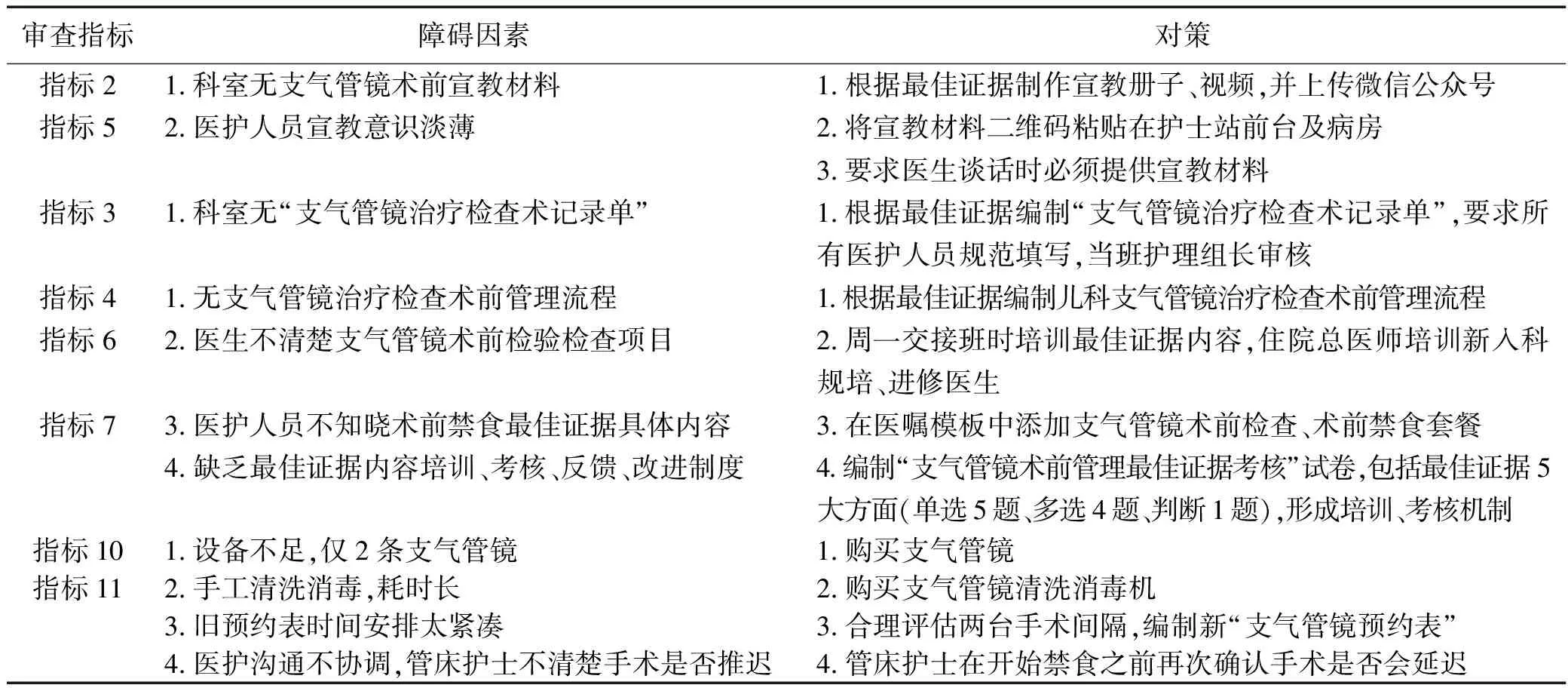

1.2.2.3評估障礙因素與選擇、剪裁、執行干預措施 借助GRIP分析[14]評估最佳證據障礙因素、擬定對策與行動方案,見表4。落實指標2、指標5時,結合國情及兒童特點用鮮艷的卡通圖案書寫微信公眾號推文,幫助患兒更好理解。

表4 最佳證據障礙因素、擬定對策

1.2.2.4監測知識的應用與知識應用后效果評價 循證實踐過程中,研究者持續追蹤醫護人員最佳證據依從性。于2019年10~11月、2019年12月至2020年2月進行2輪審查,2輪審查指標依從率分別為86.15%~100%、94.44%~100%。

1.2.2.5維持知識的應用 將最佳證據制成流程、醫療文書等植入診療系統,如在HIS系統醫囑模板添加支氣管鏡術前檢查、術前禁食套餐;編制、改進一系列紙質文書,包括支氣管鏡預約表、支氣管鏡治療檢查術記錄單、支氣管鏡術前宣教海報及小冊子(醫護版及患者版);編制擇期支氣管鏡患兒術前管理流程,維持最佳證據臨床應用成效。

1.3評價方法 比較證據應用前后患兒不良反應發生率及檢查延遲率。

1.4統計學方法 使用SPSS19.0軟件進行數據分析,采用χ2檢驗及秩和檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

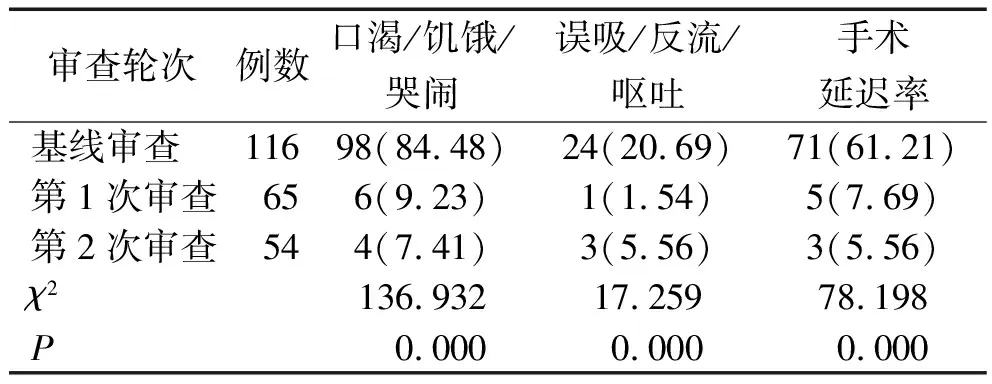

證據應用前后患兒不良反應發生率及檢查延遲率比較,見表5。

表5 證據應用前后患兒不良反應發生率及檢查延遲率比較 例(%)

3 討論

目前臨床術前常采取禁食禁水4~6 h、給予靜脈補液的禁食方式,易導致兩大類不良反應:影響手術安全性的誤吸、反流、嘔吐和影響舒適度的口渴、饑餓、哭鬧。本研究將最佳循證證據在臨床進行轉化,以解決此問題。WHO將“知識轉化(Knowledge Translation, KT)”定義為“利益相關者對知識的整合、交換和應用,以加速全球或區域性變革,加強衛生保健系統,促進人群健康”[15]。KTA知識轉化模式認為知識循環是一個動態的過程,它的2個階段、9個步驟相輔相成,知識產生和知識應用是相互銜接的兩個循環,因此知識的生產者與知識應用的實踐者必須保持良好的協作關系。本研究最佳證據的總結者與轉化者為同一科室的同事,參與到證據應用的過程中,且小組成員包含了本研究大部分利益相關群體,有科內的醫療管理者、護理管理者、支氣管鏡組骨干及護理骨干,可以隨時溝通證據應用的進度,很好地推動了證據的應用。KTA知識轉化模式的特色環節是知識“剪裁”。本研究知識應用的第一個步驟通過FAME論證會議對最佳證據進行評估、調整使其適用于臨床情境。通過2輪審查,不斷發現和改進問題,如在醫囑模板中添加支氣管鏡術前檢查、術前禁食套餐,合理安排手術預約,增購支氣管鏡、清洗消毒機,將最佳證據根植于信息系統,促進醫護溝通等,提高醫護人員對審查指標的依從率,規范支氣管鏡檢查術前流程,手術延遲率下降至5.56%,差異有統計學意義(P<0. 01)。證據應用后,患兒口渴、饑餓、哭鬧發生率由84.48%降至7.41%,誤吸、反流、嘔吐發生率由20.69%降至5.56%,本研究根據不同食物在胃排空時間不同來確定禁食時間,既保證安全性,又提高舒適度。術前2 h給予患兒飲用5 mL/kg的5%葡萄糖水,既為患兒補充水分,也為患兒提供了能量,有效緩解患兒口渴、饑餓感,煩躁哭鬧的不良反應也有所降低。但第2次審查患兒誤吸/反流/嘔吐發生率相對高于第1次審查結果,可能與支氣管鏡檢查術對患兒刺激較大有關,新禁食方案仍需擴大樣本量繼續觀察。

4 小結

本研究以KTA知識轉化模式指導循證知識向臨床實踐轉化,有效完善了兒童支氣管鏡檢查術前流程,降低了不良反應發生率及檢查延遲率。但由護士主導的醫護協作類循證實踐需要醫生大力支持,調動醫生參與是難點。本研究在構建循證小組時有意識地將醫療管理者納入其中,充分發揮其領導力,為最佳證據在臨床推廣降低了阻力。同時,循證實踐是總結和應用證據的過程,研究者應持續關注行業動態,始終為患者提供最新最好的證據。本研究文獻檢索截止日期為2019年7月3日,之后UpToDate更新了兒童及嬰兒術前禁食指南[16],>6個月的嬰兒禁食方案同前,<6個月的嬰兒配方奶禁食4 h,母乳禁食3 h,所有兒童禁飲清液體1 h,兒童術前禁食禁飲時間更短。但目前我國此類新禁食方案安全性的研究較少,下一步既可以開展新禁食方案的研究,亦可更新最佳證據,進行新循證實踐。