14個粒用高粱飼用品種農藝性狀的評價

王潤豐,王海蓮,劉賓,陳二影,黎飛飛,岳霞,張華文

(山東省農業科學院作物研究所,山東 濟南 250100)

高粱(SorghumbicolorL.)國內外栽培歷史悠久,對鹽堿、旱澇、瘠薄等惡劣土壤環境均有較強的適應能力[1-3]。同時,作為C4植物,高粱光合能力強、效率高,生物產量高,是禾本科作物的重要一員[4]。2019年其全球收獲面積4 190.63萬hm2,產量約5 789.34萬t,僅次于玉米、水稻、小麥和大麥,排名前五[5]。從用途上分,高粱有4大類別,即粒用高粱、甜高粱、飼草高粱和帚用高粱[6,7]。其中,粒用高粱是以籽粒為主要收獲器官的高粱。粒用高粱籽粒營養豐富、營養價值高,國際上不僅當作主糧,亦用作飼料,經濟效益高[8,9]。當前我國粒用高粱品種種類豐富,但大部分被用作白酒釀造原料,少部分食用,導致我國粒用高粱飼用價值被嚴重低估,其飼料研發、利用和產業發展受到制約[2]。

隨著物質生活水平的日益提高,人們對畜牧產品(肉、蛋、奶)在營養膳食結構中的需求比例相應增加,而國內主要飼料原料(苜蓿、燕麥、玉米等)供不應求,多依賴進口,受國際貿易政策影響大,不確定因素多。因此確保我國自主可控的優質飼料原料供應,既可以保證我國糧食安全,又可以緩解國內畜牧產品消費與飼料供需矛盾,促進我國飼料產業健康有序發展[8]。粒用高粱籽粒飼用為解決這一問題提供了一條值得嘗試的新途徑,而對粒用高粱品種籽粒是否適宜飼用進行評價是關鍵一步。本研究以發掘粒用高粱籽粒飼用潛力,繼而合理開發利用高粱品種資源為基本出發點,對我國現已育成的14個粒用高粱品種進行多區域田間試驗,以期篩選出高產穩產、適宜機械化生產的飼用粒用高粱專用品種,為其籽粒飼用產業發展奠定品種基礎。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

參試高粱品種14個,共來自3個研究單位,為符合粒用高粱飼用標準要求品種(單寧含量低于0.5%),且廣泛種植。其中,以沈雜5為對照(CK),具體見表1。

表1 參試品種來源信息

1.2 試驗方法

1.2.1 試驗設置 在我國高粱春播晚熟生態區共設置5個田間試驗點,分別為遼寧省沈陽市(遼寧省農業科學院高粱研究所)、錦州市(錦州市農業科學院)、朝陽市(遼寧省水土保持研究所)和山西省晉中市(山西省農業科學院高粱研究所)、甘肅省平涼市(平涼市農業科學研究所)。采用完全隨機區組試驗設計(RCBD),重復3次。小區面積19.8 m2。行長5 m,6行區種植,株距14 cm,行距66 cm,密度120 000株/hm2。收中間4行測產。

1.2.2 播種與田間管理 5個試驗點均按照當地氣候條件與栽培習慣于2020年5月播種。田間管理措施同當地大田。

1.2.3 農藝性狀田間統計 成熟時調查統計14個高粱品種的生育期、株高、穗長、穗粒重、千粒重、產量等農藝性狀。

1.3 數據統計分析

試驗數據方差分析(ANOVA)采用混合線性模型(MLM)并計算廣義遺傳力(H2)[10],用SPSS 26軟件完成。圖表繪制分別在Prism Graphpad 9和Minitab 19中進行。

2 結果與分析

2.1 14個粒用高粱品種的農藝性狀表現

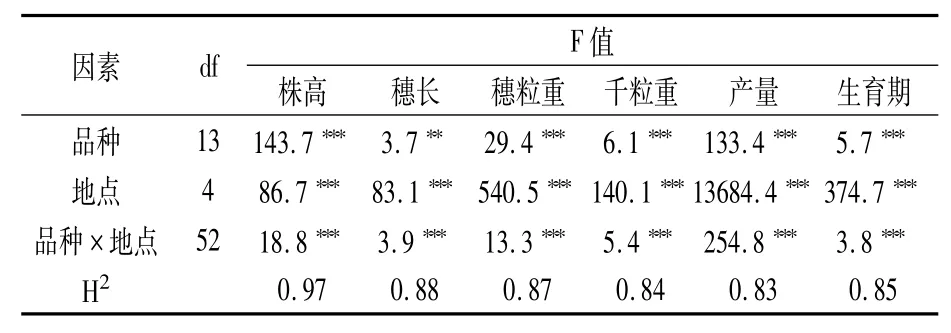

對14個粒用高粱品種的株高、穗長、穗粒重、千粒重、產量、生育期共6個性狀進行統計和分析,結果見圖1。其中,箱線圖上下限之間的變幅反映了各品種農藝性狀受環境影響的變異程度;此外,農藝性狀表現在品種間的差異顯著性也較為明顯。利用線性混合模型對農藝性狀的田間表現數據進行方差分析,結果(表2)表明,品種間各性狀的差異極顯著(P<0.01,P<0.001),各試驗點環境條件對性狀的影響、各性狀的品種基因型與試驗點環境的互作效應也極顯著(P<0.001)。而各農藝性狀的廣義遺傳力均落在高遺傳力區間(H2>0.6),說明各農藝性狀雖受環境影響,但其在不同環境下的表現仍然穩定。

表2 農藝性狀的方差分析與廣義遺傳力

高粱株高對機械化收割影響最大,也是高粱品種適宜機械化生產的關鍵指標。由圖1A可以看出,14個粒用高粱品種株高的變異差值為146.7 cm,其中最高的品種為葫粱1,平均株高217.3 cm,變異系數為3.8%;遼雜69最矮,平均株高僅140.4 cm,變異系數13.0%。低于160 cm的矮稈品種有4個,分別為錦雜110、遼雜48、遼雜52和遼雜69,其它為中高稈品種。株高變異幅度最大和最小的品種分別是遼糯12和遼糯13,變異系數分別為17.4%和4.2%。對照品種沈雜5平均株高177.3 cm,變異系數13.0%。

圖1B顯示,14個粒用高粱品種的最短穗長為20.6 cm,最長為40.0 cm,平均穗長為30.2 cm。其中,錦雜111平均穗長最長,為32.2 cm,變異系數15.9%;遼雜48平均穗長最短,為27.3 cm,變異系數最小,為8.0%。而對照品種沈雜5平均穗長為29.7 cm,變異系數最高,為19.5%。

圖1C顯示,14個粒用高粱品種穗粒重的變異范圍較大,在24.9~93.9 g之間,差值高達69 g。對照品種沈雜5平均穗粒重為62.8 g,變異系數35.4%。平均穗粒重高于對照的品種有5個,分別為葫粱1、錦雜111、晉飼20-1、遼雜48和遼雜52。其中錦雜111穗粒重最高,變異系數為22.8%;遼糯12穗粒重最低,僅53.0 g,且變異最大,變異系數34.7%。

圖1D顯示,14個粒用高粱品種千粒重的變異范圍在17.3~49.3 g之間,差值達32.0 g,平均值為29.8 g。平均千粒重最高的品種為晉飼20-1,達32.0 g,變異系數23.4%;最小的品種為錦雜111,僅27.7 g,變異系數22.2%。對照品種沈雜5的平均千粒重為31.4 g。

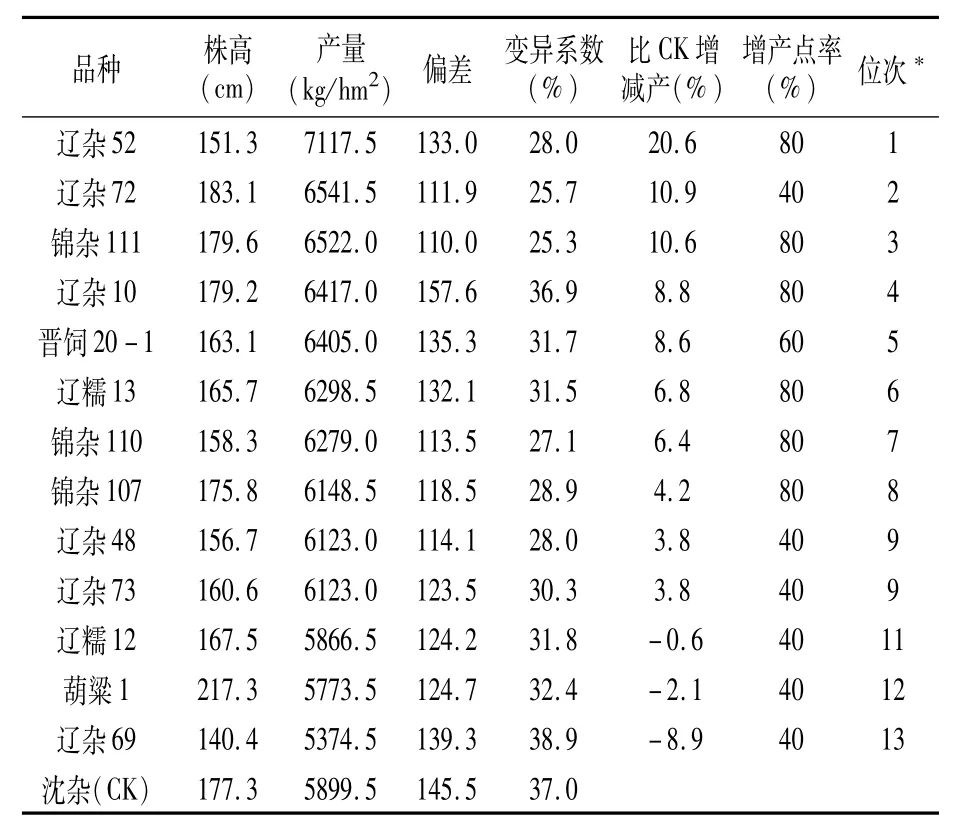

產量是所有農藝性狀中最重要的性狀,在不同品種的多環境試驗中能反映其生態適應性的強弱,也是品種篩選的重要依據。圖1E顯示,14個粒用高粱品種中,最低產量為2 593.5 kg/hm2,最高為9 301.5 kg/hm2,平均產量為6 207.0 kg/hm2。對照品種沈雜5平均產量為5 899.5 kg/hm2,變異系數為37.0%。有10個品種的平均產量高于對照,其中遼雜52產量最高,達7 117.5 kg/hm2,變異系數28.0%;其它9個品種依次為遼雜72、錦雜111、晉飼20-1、遼雜10、遼糯13、錦雜110、錦雜107、遼雜48和遼雜73。

圖1F顯示,參試粒用高粱品種的平均生育期約115 d,部分地區生育期最短為78 d,最長為165 d。對照品種沈雜5平均生育期最短,為108 d,變異系數13.1%;生育期較長品種為遼糯13、錦雜111、遼雜72,均超過122 d。

圖1 14個粒用高梁品種農藝性狀田間表現的箱線圖

2.2 14個粒用高粱品種性狀間的相關性分析

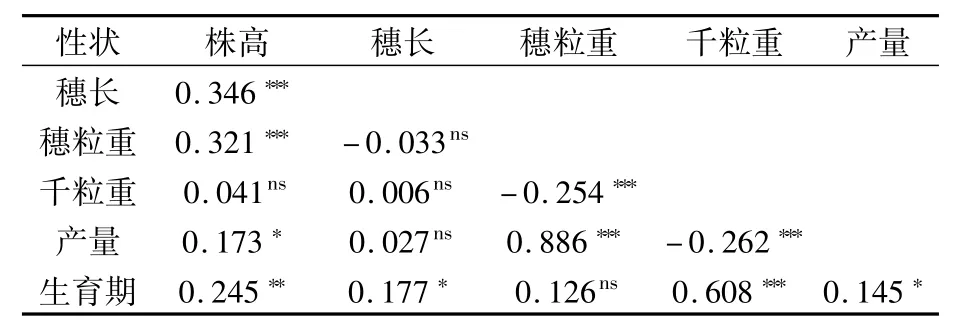

對高粱株高、穗長、穗粒重、千粒重、產量、生育期共6個農藝性狀進行相關分析,結果(表3)表明,株高與產量(r=0.173,P<0.05)顯著正相關,而其與生育期(r=0.245,P<0.01)、穗粒重(r=0.321,P<0.001)和穗長(r=0.346,P<0.001)極顯著正相關;穗長與生育期正相關(r=0.177,P<0.05),與穗粒重、千粒重、產量相關不顯著;穗粒重與生育期相關不顯著,而與產量極顯著正相關(r=0.886,P<0.001),與千粒重極顯著負相關(r=-0.254,P<0.001);千粒重與產量(r=-0.262,P<0.001)極顯著負相關,與生育期極顯著正相關(r=0.608,P<0.001);產量與生育期正相關(r=0.145,P=0.05)。

表3 不同農藝性狀間的相關性

2.3 試驗點間14個粒用高粱品種的產量表現分析

為篩選出高產高效粒用高粱品種,本研究以產量為主要衡量指標,評價其環境適應性。如表4所示,與沈雜5(CK)相比,5個試點中,增產點率達到80%的粒用高粱品種有6個,按平均產量由高到低依次為遼雜52、錦雜111、遼雜10、遼糯13、錦雜110、錦雜107;增產點率60%的品種1個,為晉飼20-1。遼雜52、錦雜111、錦雜110在遼寧朝陽減產,而在其它試點均增產,產量排名在前8位以上,尤其是遼雜52、錦雜111增產點排名均靠前;遼雜10、遼糯13僅在遼寧錦州減產;錦雜107在山西晉中減產,增產點中甘肅平涼排名較后;晉飼20-1在遼寧朝陽、錦州試點明顯減產,增產點中沈陽增產較少。其余品種增產點率低于50%,僅在個別試點表現增產,品種廣適性范圍較窄。

表4 參試品種在各試驗點的產量表現

3 討論

當前,國內高粱年產在300萬t左右,其中大部分粒用高粱都用于白酒釀造[11]。與國外相比,我國粒用高粱的經濟價值被局限于釀造加工業,而其飼用價值潛力尚未被充分發掘,仍有很大的提升空間[12-14]。因此,作為發掘我國粒用高粱飼用價值潛力的第一步,需對現有育成粒用高粱品種進行多地點試驗,分析評價其農藝性狀表現,篩選出具有潛在飼用價值的品種。

對14個粒用高粱品種在5個試驗點的株高、穗長、穗粒重、千粒重、產量、生育期共6個性狀田間表現的分析表明,品種間的農藝性狀差異極顯著,環境對其影響極顯著,品種與環境的互作效應也極顯著(表2)。以上6個農藝性狀的廣義遺傳力(H2)均大于0.6,株高為0.97,穗長為0.88,穗粒重為0.87,千粒重為0.84,產量為0.83,生育期為0.85。Zhang等[15]將性狀的廣義遺傳力分為3個區間,0~0.3為低遺傳力性狀,0.4~0.6為中等遺傳力性狀,大于0.6為高遺傳力性狀。因此認為,這6個農藝性狀均為高遺傳力性狀。

相關性分析表明,14個參試品種6個農藝性狀間存在復雜的內在關聯(表3)。需要指出的是,有研究報道高粱千粒重與穗粒重呈正相關[16,17]。而本研究發現,千粒重與穗粒重、產量之間為負相關性,這可能與試驗品種樣本數少、缺少廣泛代表性有關,也有可能與參試品種的特性有關。由于重要性狀間存在負相關性,品種篩選時不得不做出必要妥協[18]。14個參試品種的產量變異系數較大(表4),平均超過30%。一般認為,變異系數大于20%時,性狀變異為較高水平[19]。造成產量性狀變異水平較高的原因,在于不同試驗點間相同參試品種產量的差異較高,其中錦州試點在高粱生長期遇到嚴重干旱,另外平涼地區氣溫偏冷涼、后期陰雨天多,影響高粱籽粒灌漿,從而影響最終產量。其余試驗點氣候因素對產量影響較小。

本研究的首要任務,是在完成參試粒用高粱品種不同環境條件下農藝性狀田間表現評價的基礎上,對其進行篩選。其先決條件是品種高產穩產,同時還要符合行業生產需求。當前,高粱育種、品種篩選越來越多地關注高粱株型的改良和適宜機械化生產[13]。高粱株高在120~160 cm之間最適合機械化收割,而低于120 cm、高于160 cm則需要人工收割[20]。14個粒用高粱品種中,遼雜52農藝性狀表現突出,其沈陽點產量8 812.5 kg/hm2、錦州點4 080.0 kg/hm2、朝陽點5 610.0 kg/hm2、晉中點8 269.5 kg/hm2、平涼點8 812.5 kg/hm2,平均產量7 117.5 kg/hm2,增產點率最高(80%),僅在朝陽點減產;平均株高151.3 cm,適合機收,穗長29.9 cm,穗粒重67.7 g,千粒重30.5 g,生育期113 d。錦雜110多試點田間表現也較為突出:產量平均值6 279.0 kg/hm2,增產點率80%;株高158.3 cm,穗長29.0 cm,穗粒重61.4 g,千粒重28.7 g,生育期114 d。以上兩個品種適應力強,絕大多數試點均增產。其余品種,如遼雜72、錦雜111、晉飼20-1、遼雜10、遼糯13平均產量也較高,但其株高過高,均超過160 cm。且遼雜72適應性較差,增產點率僅40%;晉飼20-1株高稍高,增產點率60%,僅適宜在西北地區晉中、平涼種植。

4 結論

本研究旨在通過多環境測試,鑒定14個粒用高粱品種主要農藝性狀的田間表現,以初步篩選出高產穩產并適宜機械化的粒用高粱品種,為其飼用奠定優良品種基礎。結果表明,遼雜52、錦雜110產量高,增產點率也高,株高適宜機械化收獲,生育期適中,其它農藝性狀優良,市場利用潛力較大,尤其是遼雜52表現更為突出。

本研究僅基于參試粒用高粱品種農藝性狀的田間表現進行初步篩選,尚未對其籽粒營養品質指標進行化驗分析。因此,為全面評價粒用高粱品種的飼用潛力,同時更好地構建符合粒用高粱飼用要求的營養品質標準,還需進一步檢測鑒定其營養品質指標。這也是本團隊今后需要開展的重點研究方向。