山東省玉米青枯病主要致病菌的分離鑒定及優勢致病菌的致病性測定

劉新,任鳳山,徐曉輝,孫紅煒,李凡,楊淑柯,郝超峰,路興波

(1.山東師范大學生命科學學院,山東 濟南 250014;2.山東省農業科學院植物保護研究所/山東省植物病毒學重點實驗室,山東 濟南 250100)

玉米青枯病也被稱為莖基腐病、莖腐病、晚枯病等,在我國各玉米產區均有發生,正常年份發病率在10%~20%,多雨年份發病率可達40%以上[1]。近年來,由于種植玉米品種單一、氣候變化、耕作制度改革等原因,玉米青枯病的危害不斷加重。

關于玉米青枯病的病原,目前研究結果尚不統一,迄今已報道的病原菌有20多種,不同國家或者同一國家不同地區病原菌種類存在較大差異。在美國,禾谷鐮孢菌、串珠鐮孢菌和玉蜀黍色二孢菌是玉米莖腐病主要致病菌[2-4],腐霉菌主要危害苗期和散粉前的玉米植株[5,6]。俄羅斯和烏克蘭的玉米青枯病致病菌以禾谷鐮孢菌為主,西歐則以玉米穗粒干腐菌和串珠鐮孢菌為主[4,7-9]。徐作珽等[10]報道山東省玉米青枯病系瓜果腐霉與禾谷鐮孢菌復合侵染所致,兩種病菌復合侵染能加重病害的發生。經過多年研究,國內學者普遍認為其致病原因主要有以下四種:一是以禾谷鐮孢菌、串珠鐮孢菌為代表的多種鐮孢菌引起的[11,12];二是以禾生腐霉和腫囊腐霉等腐霉菌侵染引起的[13-15];三是以瓜果腐霉為主、禾谷鐮孢菌為輔的復合侵染所致[10];四是腐霉和鐮孢菌都是主要致病菌,在不同氣候條件下,二者的發生程度發生變化,在少雨低濕地區鐮孢菌為主要致病菌,而在多雨地區腐霉菌為主要致病菌[16]。

玉米青枯病是一種典型的土傳病害,病原菌以卵孢子形式單獨或隨病殘體在土壤中越冬。次年病原菌從侵染植物內皮層外的細胞開始,隨后通過皮層,沿著薄壁細胞縱橫發展后,入侵維管束,并向上擴展蔓延,導致植物體內運輸通路的破壞,最終導致玉米枯死[17]。玉米青枯病始發期為灌漿末期至乳熟初期,高發期為乳熟后期至蠟熟期。

關于山東省玉米青枯病的研究多集中在20世紀70—90年代,近期對山東省玉米青枯病的研究較少,其病原種類及優勢種尚不明確。本研究通過對山東省6市玉米青枯病病原菌的分離鑒定,確定了各地主要致病菌的種類及優勢種,為山東省玉米青枯病防治措施的建立奠定了基礎,對保障我國糧食產量和食品、飼料安全具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 病樣采集

于2014—2016年采集山東省6市玉米種植區病樣,采樣地點包括濟南市(歷城區、章丘區)、濱州市(惠民縣、陽信縣)、濰坊市(臨朐縣、昌邑市)、聊城市(高唐縣、冠縣)、棗莊市(嶧城區、山亭區)、菏澤市(曹縣、單縣)。

1.2 病原菌分離、純化

用滅菌解剖刀撥開玉米病樣,在病健交界處剪取約0.3 cm×0.2 cm的維管束樣品,75%乙醇消毒1 min,無菌水沖洗3次,置于PDA和WA兩種培養基中,每個平板上放置5塊病組織,重復3次。25℃培養2~7 d。挑取菌落邊緣于PDA(鐮孢菌)或WA(霉菌)培養基上進行純化,采用稀釋法對純化得到的菌株進行單孢分離并保存。

1.3 病原菌鑒定

1.3.1 病原菌的形態學鑒定 根據各菌株菌落形態、顏色、分生孢子大小及形態等,按照《真菌鑒定手冊》[18]《常見鐮孢菌鑒定指南》[19]等文獻資料,將其鑒定到種。腐霉菌的鑒定參照相關文獻[20,21]將其鑒定到種。

1.3.2 病原菌的分子鑒定 提取病原菌DNA,采用真菌、鐮孢菌的通用引物以及鐮孢菌的種特異性引物進行PCR擴增(表1)。PCR反應體系:DNA模板2.0μL,10μmol/L上游引物和下游引物各0.5μL,2×TaqMaster Mix 12.5μL,補ddH2O至25μL。反應程序:94℃預變性4 min;94℃變性1 min,55℃退火40 s,72℃延伸90 s,共35個循環;72℃延伸7 min。擴增產物經1%瓊脂糖凝膠電泳分離,目的片段經DNA膠回收試劑盒回收純化后,克隆到pMD19-T simple載體中,陽性克隆送到生工生物工程(上海)有限公司進行測序。以測得序列為索引,在NCBI數據庫中進行Blast比對,獲得各菌種的種屬信息。

表1 病原菌鑒定所用引物

將鑒定出的各種致病菌進行數量統計,并按以下公式計算其分離頻率。

分離頻率(%)=(分離所得菌株數/分離的菌種樣本數)×100 。

1.4 病原菌的致病力測定

采用牙簽法進行致病力測定。將滅菌牙簽尖放入培養皿中,倒入PDA直至沒過牙簽,蓋上皿蓋高溫滅菌25 min。取出后置于超凈工作臺,晾干后接種培養一周的病原菌,封上封口膜,培養箱中培養5~10 d,待菌絲布滿整個培養皿,備用。

以3~5葉期的玉米幼苗為材料,先用消毒棉將植株根上部莖節擦拭干凈,再用剪刀在莖節處刺傷一個小孔,然后把病原菌處理過的1~2根牙簽塞進小孔,即完成接種。以不接種病原菌、但以同樣方法插入牙簽至玉米幼苗莖中作為對照。每種病原菌接種20株,接種后10 d對植株的發病情況進行調查,統計發病率及病情指數。病情分級標準如下:0級,不發病;1級,接種莖節腐爛變色面積占1%~25%;2級,接種莖節腐爛變色面積占26%~50%;3級,接種莖節腐爛變色面積占51%~75%;4級,接種莖節腐爛變色面積占76%~100%;5級,侵染擴展到鄰近莖節;6級,植株死亡。

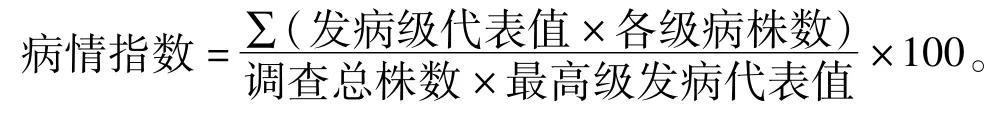

病情指數計算公式如下:

2 結果與分析

2.1 山東省玉米青枯病病原菌種類和分布

山東省6市除濱州市和棗莊市青枯病成片發生外,其余地區均為點狀發生。癥狀表現較為一致,葉片自下往上逐漸變黃枯死,果穗下垂不脫落,莖基部外部有大面積不規則褐色病斑,內部腐爛,嚴重者能用手撕開,可見褐色維管束和一些微紅色菌絲。

2014—2016年共采集獲得117份玉米青枯病樣品,經分離純化共獲得393株病原菌,對其進行鑒定發現主要為鐮孢菌屬(Fusariumspp.)和腐霉屬(Pythiumspp.)。鐮孢菌屬病原菌主要為禾谷鐮孢菌、擬輪枝鐮孢菌和層出鐮孢菌,腐霉屬病原菌主要為芒孢腐霉和強雄腐霉。

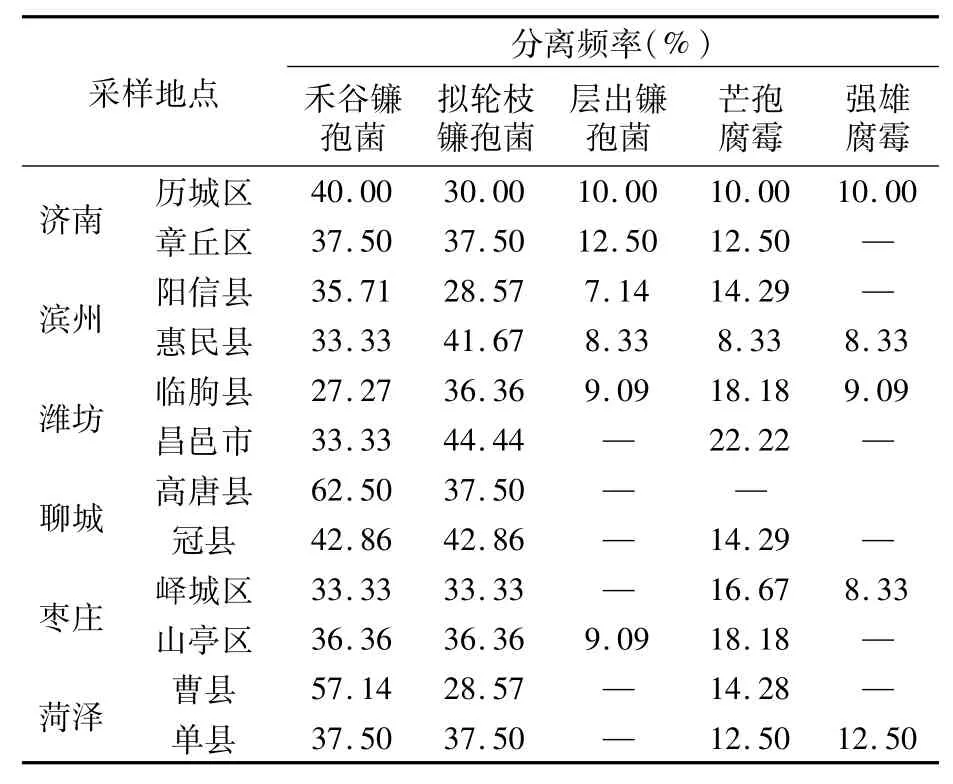

不同年份和地點的玉米青枯病致病菌均包含禾谷鐮孢菌,但是其它致病菌種類差別較大。2014年濱州、濰坊和菏澤的致病菌中禾谷鐮孢菌分離頻率最高,其余地市則為擬輪枝鐮孢菌分離頻率最高,腐霉菌以芒孢腐霉為主(表2)。2015年各地市分離的禾谷鐮孢菌和擬輪枝鐮孢菌數量相當,腐霉菌仍以芒孢腐霉為主(表3)。2016年各地市分離的致病菌均以擬輪枝鐮孢菌為主(表4)。

表2 2014年分離得到的病原菌分布情況

表3 2015年分離得到的病原菌分布情況

表4 2016年分離得到的病原菌分布情況

2.2 病原菌的致病力測定

從全部分離物中選擇3種有代表性的菌株——禾谷鐮孢菌、擬輪枝鐮孢菌、芒孢腐霉進行致病力測定,以鄭單958為供試品種。

致病力測定結果(表5)顯示,3種青枯病主要致病菌均具有致病力,接種后發病率均為100%。不同致病菌致病力不同,禾谷鐮孢菌致病力最強,對植株生長影響最大,接種部位完全被病原菌侵蝕并腐爛;擬輪枝鐮孢菌對植株生長的影響次之,接種部位聚集大量菌絲,植株生長受限;芒孢腐霉對植株生長的影響較小,接種部位有部分菌絲侵入,生長受限(圖1)。

表5 玉米青枯病病原菌致病力

圖1 玉米苗接種致病菌后的癥狀表現

3 討論與結論

玉米青枯病是一種復雜的土傳病害,不同地區的優勢致病菌存在較大差異。徐作珽等[10]的研究結果表明,山東省玉米青枯病主要由禾谷鐮孢菌和瓜果腐霉復合侵染所致。本試驗結果表明,不同年份山東省各地市的優勢致病菌存在差別,整體看來,近幾年擬輪枝鐮孢菌正在取代禾谷鐮孢菌成為玉米青枯病的主要致病菌。另外還分離到了芒孢腐霉和強雄腐霉,且部分地市芒孢腐霉檢出率逐漸上升。同一個樣本中往往可以分離到多個致病菌,這也表明多個病原菌的復合侵染仍是山東省玉米青枯病發生的重要原因。

孔令曉等[22]對河北省玉米青枯病的優勢致病菌禾谷鐮孢菌、輪枝鐮孢菌和腐霉菌進行了致病力研究,結果發現3種病原菌單獨或復合接種都會使植株產生青枯病的癥狀,且復合接種的致病力高于各病原菌單獨接種。本試驗致病力結果表明,禾谷鐮孢菌致病力最強,擬輪枝鐮孢菌次之,芒孢腐霉致病力最弱。多數研究表明,相較于其它鐮孢菌,禾谷鐮孢菌致病力最強[23-26],其主要通過根部入侵導致發病。擬輪枝鐮孢菌除可通過根入侵玉米植株外,還可以通過種子帶菌或經葉鞘和莖節連接處入侵玉米植株,引起青枯病。此外,擬輪枝鐮孢菌也是導致玉米穗腐病和鞘腐病的主要病原菌[27,28]。因此,加強擬輪枝鐮孢菌發生規律、致病機理和綜合防控技術的研究對于山東地區的玉米青枯病、穗腐病和鞘腐病的防治具有重要意義。

——山東省濟寧市老年大學之歌