基于大腦意識功能探究習慣的培養

王雪平

[摘 ? 要]通過對大腦意識功能的分析可知,大腦有意識的功能活動是習慣形成的初始條件,由大腦潛意識控制的活動就是習慣。分析大腦意識功能活動機理的目的是為培養兒童及青少年的良好習慣找到更好的方法,為習慣養成教育找到科學的理論依據。揭示兒童青少年習慣養成的機理,有助于完善基礎教育教學方法。

[關鍵詞]習慣;意識;潛意識;意識功能;基礎教育

人腦是由意識功能、潛意識功能、無意識功能及記憶系統組成的綜合體[1]。人的意識、潛意識功能與學習習慣之間存在一定關系,即習慣養成有其意識規律,因此有必要從大腦意識功能[2][3]的角度研究習慣養成的機理。

一、大腦的意識功能

1.意識及潛意識功能解析

(1)系統基本構成

大腦意識系統具有以下功能:一是信息感知、獲取的能力;二是信息加工和儲存的能力;三是信息推理和選擇運用的能力[4]。大腦與現代的計算機群控系統類似,但比后者更復雜,它可以分為以下幾個部分:意識中樞神經控制系統,屬于中央控制中樞,在大腦額葉皮質和海馬區;潛意識中樞神經控制系統,它在大腦皮質的其他部分,包括中央溝、頂葉、枕葉、顳葉等區域;無意識系統是最基本的功能系統,能控制心臟、胃腸等內臟器官的運作,其調控中樞在腦的延髓區域;記憶存儲系統屬于共享系統。

(2)各系統的工作

無意識功能系統可以獨立工作,如控制心臟跳動、胃腸蠕動等。潛意識功能系統是在意識系統控制下的過程控制系統,不是獨立工作的系統,潛意識可以由意識控制。意識中央控制系統總攬全局工作,它有能力干預潛意識控制系統的工作,但一般不干預其工作。而無意識系統可以不受控制,但是其工作狀態信息可以被意識系統監控。人們日常的習慣動作(如走路、手勢等)均不必再由意識控制,但卻可以被意識監控。人們的語言、運動等中樞神經系統一般會處在潛意識工作狀態。意識、潛意識、無意識及記憶單元的關系如圖1所示。

(3)意識、潛意識功能的關系

人們通過自身經驗即可發現如下情況。對于肢體動作,剛開始大多有意識參與,因為這時對動作不熟悉,需要有意識地直接指導。經過不斷反復,動作趨于穩定,會成為固定模式,人可以絲毫不懷疑其準確性,此時控制肢體的工作便從意識中消失,轉化為潛意識的工作,比如走路。但是,當路徑變化時,意識又能馬上接替潛意識投入工作。由此可見,意識與潛意識是密切關聯并可以隨時轉換狀態的。所以,二者在實際應用中不能分割。在意識狀態下,可處理艱巨、復雜、生疏、重要的工作,而潛意識則可處理簡單、可靠、重復的次要工作。

2.學習與習慣

(1)語言與運動的習慣

人的習慣行為都是習得的,是潛意識工作的過程。如說話、走路都是通過學習固定下來的行為習慣。假如學習一種新的語言,就必須記憶新語言的發音及其語法等內容,唱歌也是一樣。學習是一個有意識的過程。如學習走路要分幾個步驟:第一步抬起右腳;第二步向后蹬左腳,同時右腿向前邁步;第三步抬起左腳;第四步向后蹬右腳,同時左腿向前邁步。這個基本過程的反復進行就是走路,熟練之后保存到腦的低級中樞。這一行為還會衍生出多種動作,如跳高、跑步、跳遠、后蹬腿等。習慣了的動作,都是在大腦指揮下通過學習完成,在熟練后進入潛意識的。

(2)好習慣與壞習慣

人可以通過有意識地學習形成潛意識的習慣。無論好習慣還是壞習慣,從潛意識的功能分析,它們之間沒有本質區別,都是選擇性的有意識學習養成的。

壞習慣也是習得的。未成年人不良行為的發生與其幼年不良習慣的養成有密不可分的聯系,而幼年習慣的養成又受多種因素綜合影響。其中,家庭環境尤其是父母培養方式起著至關重要的作用。父母的言行和對待兒童需求的態度,直接影響到兒童人格的形成,并在將來體現到他(她)的行動中[5]。如人們都知道吸煙有害健康,為什么許多人還在吸呢?原因是形成了習慣。兒童的好奇心強,當身邊有人吸煙時,他們就更可能想要體驗吸煙的感覺。假如以后朋友經常給他煙抽,時間長了就會形成習慣。吸毒也如此,由于毒品對大腦的刺激作用更大,它會被更快更深刻地記住,一旦成癮,便難以戒除。

好習慣不易形成,壞習慣更易形成。原因是好習慣往往需要多次反復主動學習記憶,遭遇困難或阻力更大,而壞習慣往往更容易記憶。例如,每天晨跑的好習慣與睡懶覺的習慣相比,大腦必須有意識地記住早點起床,穿好衣服出去跑步,跑步也要有一定的時長。這個過程就需要大腦記憶,必須是有意識地克服起床、穿衣甚至氣溫變化帶來的身體不適,再去完成任務。而睡懶覺這一行為就比晨跑簡單得多。好習慣通常都需要有意識地反復完成學習的過程,當這個學習過程特別熟練,記得特別牢固,甚至達到了潛意識的程度,就成了好習慣。

三、習慣的養成教育

著名教育家葉圣陶先生說過,教育就是養成習慣。他還指出“生活即教育”,良好的行為習慣必須在生活中養成,認為教育應該是“教、學、做”的合一,并且認為兒童時期是習慣培養的關鍵時期[6]。因此,對于學齡前兒童和小學生良好行為習慣的養成教育,必須基于他們的實際生活,設計多種多樣的活動,使他們能在實際生活中漸漸改掉壞習慣,養成好習慣。

1.學齡前兒童習慣培養

從教育學的研究成果看,學前教育是開啟兒童心智的關鍵。3歲前的兒童,大腦發育迅速且很不成熟,這一時期,他們主要應該學習語言和行走等肢體動作,不適合學習復雜的東西。3至6歲的兒童,就可以學些簡單的東西,進行習慣養成教育了。

對于學齡前兒童,在生活中主要是培養他們能分享、懂禮貌、守規矩、講信譽、知感恩、有愛心、講衛生等習慣。對于2至3周歲兒童,可以引導他們做到以下幾點:平時與家人、小朋友要分享食物;和長輩說話要有禮貌;說話要算數,不能耍賴;要知道什么能做、什么不能做;要懂得感恩,別人對自己做了好事要說謝謝;要有愛心,要愛護花草、小動物等。對于3至6歲的兒童,除了繼續培養以上良好習慣外,還應培養一些其他好習慣,如熱愛閱讀,做力所能及的事情(整理衣物等)。美國心理學家格塞爾認為, 6歲兒童的大腦大部分幾乎成熟了,以后,人的腦力、性格和心理將永遠不會再如此迅速地發展[7]。因此,在兒童6歲前就開始培養其良好的學習和生活習慣非常重要。

(1)熱愛學習的習慣養成

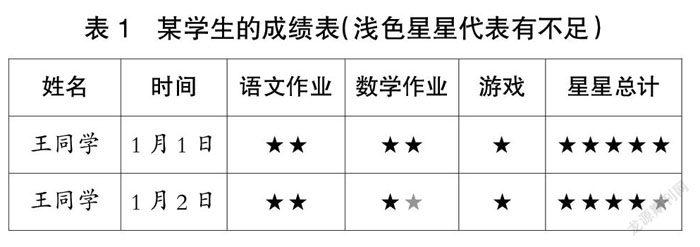

對這一年齡段的孩子,可以用“游戲法”和“嘉獎法”來培養其熱愛學習的好習慣。如文字游戲法:用橡皮泥、小木棍或小布條變化成簡單的文字或數字游戲,鼓勵和小朋友們一起制作,既記憶深刻,又能自然引導幼兒對文字產生興趣。如語言類游戲法:如順口溜、猜謎語等,可以培養幼兒閱讀興趣,進而堅持引導直至形成閱讀習慣。如積木游戲法:可以用積木游戲建立空間感,積木搭房子是幼兒最喜愛的游戲之一。如智力玩具游戲法:智力玩具首先要選簡單的,再玩復雜的,也可以鼓勵幼兒創造自己的游戲。智力游戲有利于開發兒童大腦,滿足其好奇心,培養他們愛動腦筋的好習慣。如嘉獎法:兒童都有表現欲望,都希望被認可。教師(家長)要及時對兒童進行嘉獎,可以把獎勵記錄在案,獎勵小紅星、小玩具等,在家中或教室中進行宣傳。可用的獎勵形式包括:語言夸獎,但不能簡單地說“你做的好,真棒”,而應表揚得更具體,并提出不足、努力方向或希望,最后給予鼓勵;物質獎勵,如獎勵小紅星、玩具、食物等;圖表激勵,如準備一張紙,畫上表格,里面填入時間、名字、事件,獎勵圖標(見表1)。

(2)良好生活習慣的養成

在游戲中,通過給予嘉獎可鼓勵孩子養成好習慣。如:在游戲情境中教導幼兒禮貌待人;通過玩玩具改變幼兒的不良習慣;在游戲中制定游戲規則,有意識地培養幼兒遵守規則的行為;促進幼兒交往,加強合作意識[8]。

對兒童的培養教育還有一個關鍵環節,就是家長要以身作則,潛移默化地教育。陶行知先生說,生活也是教育。這個階段的孩子模仿性很強,家長的言行及良好習慣對孩子良好習慣的養成有很大影響。另外,無論是游戲法還是嘉獎法都需要長期堅持,才能養成習慣。

2.小學生的習慣培養

小學教育與學齡前養成教育的區別,在于“意識強化”。意識強化不是簡單粗暴的訓練,而是根據兒童大腦的健全意識以及心理身體的個性特點反復施教,培養孩子熱愛學習、樂于助人、愛學校、愛朋友、愛公益的好習慣與好品格。小學道德與法治課堂是學校環境中實施道德與法治教育的主陣地,低年級課程更應突出對學生行為習慣的養成教育[9]。具體方法如下。

(1)良好學習習慣的養成

一是感染法。營造氛圍感染孩子,使他們能從心里設定自己的目標。如古代“孟母三遷”的故事就是實例。孟母三次搬家就是為了給孟子營造一個好的學習環境。榜樣的力量是無窮的。在學習方面,科學家是榜樣,優秀三好學生是榜樣,身邊勤奮努力考上大學的哥哥姐姐是榜樣。榜樣與偶像最好是真人,能現身說法,給小朋友講講自己的學習經歷,給予他們鼓勵。二是特長培養。對于有特長的學生,應該與家庭協同培養,根據學生的特長建議其單獨訓練。比如有繪畫、歌唱特長的學生,可建議他們通過課外輔導特別培養。

(2)良好生活習慣的養成

將道德與法治教育納入養成教育是必然的,小學生也應該懂得一些法律常識。“勿以善小而不為,勿以惡小而為之”,培養道德品質,要從日常小事做起。如不能隨地亂扔垃圾,尊敬師長等。要從小養成尊敬師長的習慣,尤其要尊敬父母,懂得感恩。又如同伴互助,你追我趕共成長;學習榜樣,催發學生內驅力;家校合作,培養好習慣[10]。

陶行知先生指出:“要學生做的事,教職員躬親共做;要學生學的知識,教職員躬親共學;要學生守的規則,教職員躬親共守。”[11]。教師、家長是學生身邊的榜樣,其言行對學生行為習慣的養成影響很大。因此,培養學生良好習慣,教師要率先垂范,家長也要做好表率。

3.意識強化與學習習慣培養

“意識強化”培養是對學生的一般意識行為進行強化。如“嘉獎法”,學生在得到獎勵以后會有深刻記憶,會增加學習興趣,之后會主動學習,時間久了就形成習慣;“感染法”使學生的思想意識經常受到感染而主動學習,反復受到感染而自覺學習就會形成習慣;“榜樣偶像法”會把好的學習思想、學習習慣傳遞給學生,學生心中有了學習目標,學習的主動性自然就加強了,也會形成學習的好習慣;“特長培養”更是如此。這幾種培養法實際都是反復地進行意識強化,自然養成良好學習習慣。

由此可知,習慣是由意識重復活動后變成了潛意識的活動記憶。記憶是否深刻與有意識地主動記憶的次數直接相關,意識強化是最基本的知識積累法,也是“習慣”的培養方法。在培養教育過程中運用兒童心理年齡特征的規律,必須同時兼顧:積極發展兒童的能力;不使負擔過重[12]。

四、良好習慣結果比較

對重點院校的本科大學生與普通專科學校的大專生調查發現,本科學生在小學階段,父母或學校的時間管理相對比較嚴格,沒有不完成作業現象,獲獎較多,學習成績一般是前10名,自己也設立了考取某些優秀大學的目標,娛樂活動較少。而專科生在小學階段的學習沒有壓力,除了課堂學習、課后完成作業外,基本沒有其他學習活動,獲獎較少或沒有獲獎,學習成績不穩定,平時娛樂時間較多,沒有養成良好的學習習慣,如預習、晨讀等。

五、結論

良好的生活和學習習慣,對兒童、青少年的學業成績有直接影響,甚至對其整個人生都具有重要意義。從大腦意識功能特點研究習慣的形成,可發現大腦主動有意識的學習是形成習慣的先決條件。因此,只要有意識地管理好時間,經過反復多次有意識的定時學習,也就是意識強化教育,就能幫助學生養成良好的潛意識的習慣。

參考文獻

[1]崔庚寅,等.人腦:自然科學的最后堡壘[M].石家莊:河北科學技術出版社,2012:17-27

[2][法]斯坦尼斯拉斯·迪昂.腦與意識[M].杭州:浙江教育出版社,2018.

[3][英]Susan Blackmore.人的意識[M].耿海燕,李奇,譯.北京:中國輕工業出版社,2008.

[4]吳啟明.人工智能中的意識機理研究[J].電腦知識與技術,2012,8(33):8016-8017.

[5]徐凝,郭艷芬,等.兒童不良習慣養成家庭因素研究[J].成功(教育),2010(1):16-17.

[6]王麗梅.少年兒童良好行為習慣養成的研究[J].科教文匯(上旬刊),2019(10):134-135.

[7]龔瑩.閱讀習慣的養成宜從少年兒童抓起[J].湖北師范學院學報(哲學社會科學版),2010,30(3):130-132.

[8]陸維維.游戲精神引領下幼兒行為習慣養成的實踐研究[J].讀與寫(教育教學刊),2019,16(3):206.

[9]王蕾.好習慣,初養成——小學低年級道德與法治課堂中的習慣養成教育[J].教育觀察,2018,7(24):81-83.

[10]周秋麗.培養良好習慣促進健康成長[J].學生發展指導,2019,33(18):20.

[11]高尚海.淺談小學生行為習慣的培養[J].中國校外教育,2019(12):55.

[12]朱智賢.兒童心理學[M].北京:人民教育出版社,2006.

(責任編輯 郭向和 ? 校對 姚力寧)