超聲引導腹直肌鞘阻滯對腹腔鏡下胃癌根治術后鎮痛的影響

付代伏,丁 勇,張 橋,李家志

(安徽省舒城縣人民醫院麻醉科 安徽 六安 231300)

腹腔鏡下胃癌根治術的實施需在良好麻醉基礎上實現,故患者均需接受全身麻醉提供手術條件,但單一全身麻醉術中麻醉、鎮靜及術后鎮痛效果均有限,易引發術后不良預后。超聲引導下局部麻醉阻滯技術作為現階段腹腔鏡下腹部手術全身麻醉主要聯合麻醉方式,具有顯著術后鎮痛輔助效果,但不同局部麻醉阻滯應用模式或具有不同鎮靜、鎮痛效果及預后恢復影響,應合理選擇[1]。因此,為對比研究超聲引導腹直肌鞘阻滯對腹腔鏡下胃癌根治術后鎮痛的影響,特設本次研究。現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

2020年1月—2021年3月,隨機抽選于本院接受腹腔鏡下胃癌根治術治療患者共66例,將患者依據順序編碼分組法劃分組別為對照組33例(全身麻醉+TPAB)、觀察組33例(全身麻醉+TPAB+RSB),開展對比性臨床研究。

對照組男21例,女12例,年齡49~77歲,平均年齡(62.57±4.72)歲,體重46~82 kg,平均(64.04±4.25)kg, BMI:16~26 kg/m2;觀察組男22例,女11例,年齡53~77歲,平均年齡(63.02±4.78)歲,體重45~81 kg,平均(63.29±4.14)kg,BMI:15~27 kg/m2。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:(1)經臨床胃癌確診者;(2)ASA分級Ⅰ~Ⅲ級,具備腹腔鏡術式指征;(3)實驗室檢驗血液指標及免疫功能結果均正常;(4)自愿加入本次研究。排除標準:(1)嚴重肥胖者;(2)既往惡性腫瘤病史者;(3)研究麻醉用藥過敏者。

1.2 方法

(1)全身麻醉,患者均接受全身麻醉,即先行咪達唑侖(0.05 mg/kg)、丙泊酚(2 mg/kg)、順阿曲庫銨(0.3 mg/kg)、舒芬太尼(30 μg)麻醉誘導,氣管插管術行機械通氣,術中靜脈泵注瑞芬太尼0.1~0.3 μg·kg-1·min-1、丙泊酚 3~5 mg·kg-1·h-1維持麻醉[2]。(2)超聲引導下TPAB,全身麻醉后,經超聲引導輔助于患者第12肋、髂嵴腋中線處腹外斜肌、腹內斜肌及腹橫肌水平位置經腹壁前內側向后外側穿刺22 G神經阻滯針,待針尖進入腹內斜肌、腹橫肌中間位置時,注射實驗劑量,確認超聲液性暗區,其后回抽確認無回血、無空氣后,行阻滯麻醉(0.25%羅哌卡因15 mL)。對側阻滯麻醉方法相同[3]。(3)超聲引導下RSB,完成TPAB后,經超聲引導輔助確認腹直肌、腹直肌后間隙位置,完成定位后取22 G神經阻滯針采用平面內技術進針,待針頭進入腹直肌、腹直肌后鞘之間注射實驗劑量,待確認液性暗區成像,回抽無回血、無空氣后,行阻滯麻醉(0.25%羅哌卡因15 mL),對側阻滯麻醉方法相同[4]。患者術后均接受PCIA舒芬太尼術后鎮痛(舒芬太尼100 μg+地佐辛5 mg+氟哌利多2.5 mg),術中接受肌松TOF監測,依據肌松變化情況追加肌松藥劑量。

1.3 觀察指標

統計患者術后鎮痛維持效果、圍麻醉期肌松藥、自控鎮痛應用情況及術后恢復情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 24.0統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用頻數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

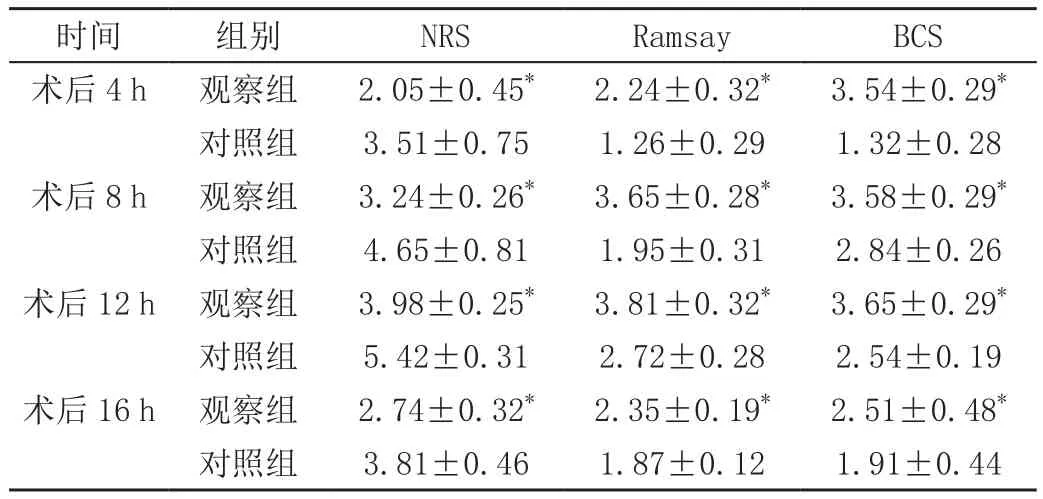

2.1 兩組鎮痛、鎮靜效果比較

患者術后PACU監護期間疼痛不適及麻醉鎮靜效果均呈逐漸加劇后減弱趨勢,術后4、8、12、16 h,觀察組NRS評分均低于對照組,Ramsay、BCS評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組鎮痛、鎮靜效果比較(±s,分)

表1 兩組鎮痛、鎮靜效果比較(±s,分)

注:*差異有統計學意義(P<0.05)。

時間 組別 NRS Ramsay BCS術后4 h 觀察組 2.05±0.45* 2.24±0.32* 3.54±0.29*對照組 3.51±0.75 1.26±0.29 1.32±0.28術后8 h 觀察組 3.24±0.26* 3.65±0.28* 3.58±0.29*對照組 4.65±0.81 1.95±0.31 2.84±0.26術后12 h 觀察組 3.98±0.25* 3.81±0.32* 3.65±0.29*對照組 5.42±0.31 2.72±0.28 2.54±0.19術后16 h 觀察組 2.74±0.32* 2.35±0.19* 2.51±0.48*對照組 3.81±0.46 1.87±0.12 1.91±0.44

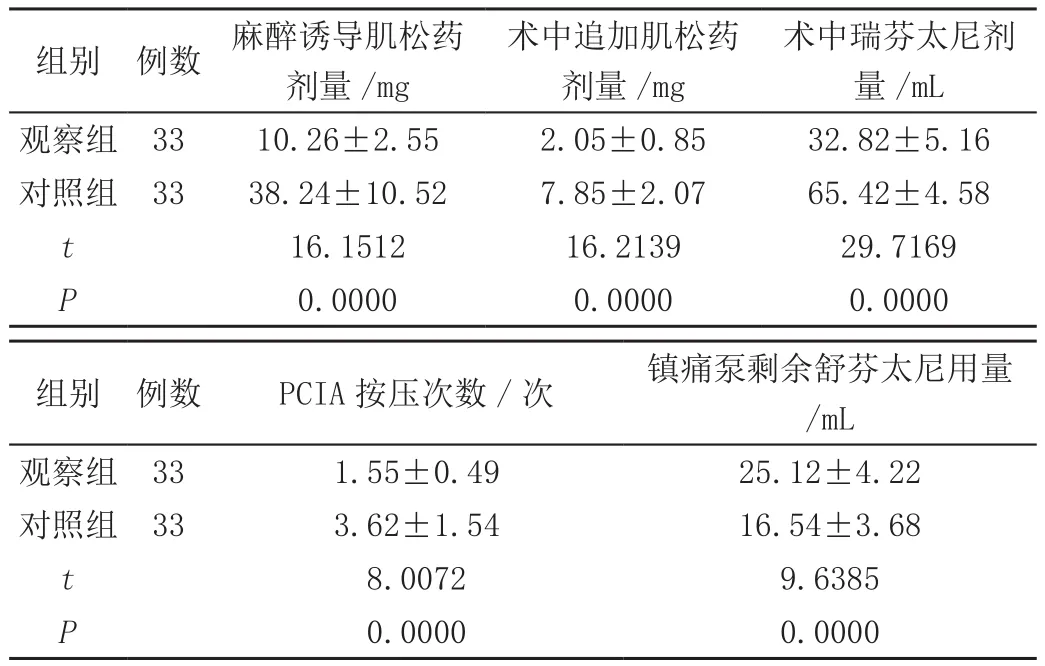

2.2 兩組圍麻醉期肌松藥、自控鎮痛應用情況比較

觀察組麻醉誘導肌松藥劑量,術中追加肌松藥劑量、瑞芬太尼用量,術后PCIA按壓次數均低于對照組,觀察組鎮痛泵剩余瑞芬太尼用量大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組圍麻醉期肌松藥、自控鎮痛應用情況比較(±s)

表2 兩組圍麻醉期肌松藥、自控鎮痛應用情況比較(±s)

組別 例數 麻醉誘導肌松藥劑量/mg術中追加肌松藥劑量/mg術中瑞芬太尼劑量/mL觀察組 33 10.26±2.55 2.05±0.85 32.82±5.16對照組 33 38.24±10.52 7.85±2.07 65.42±4.58 t 16.1512 16.2139 29.7169 P 0.0000 0.0000 0.0000組別 例數 PCIA按壓次數/次 鎮痛泵剩余舒芬太尼用量/mL觀察組 33 1.55±0.49 25.12±4.22對照組 33 3.62±1.54 16.54±3.68 t 8.0072 9.6385 P 0.0000 0.0000

2.3 兩組術后恢復情況比較

觀察組術后PACU監護用時、術后住院時間短于對照組,觀察組PACU內肌無力氣、低氧血癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后恢復情況比較

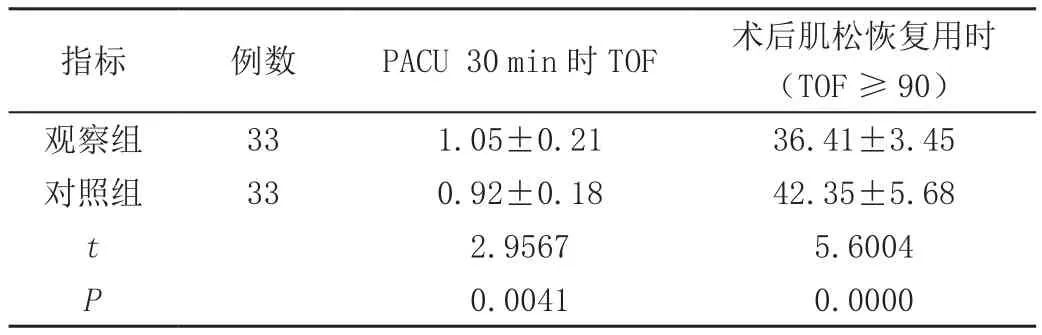

2.4 兩組術后肌松恢復情況比較

觀察組術后即刻、PACU監護30 min時候肌松TOF均高于對照組,術后肌松恢復用時(TOF≥90%)少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組術后肌松恢復情況比較(±s)

表4 兩組術后肌松恢復情況比較(±s)

指標 例數 PACU 30 min時TOF 術后肌松恢復用時(TOF≥90)觀察組 33 1.05±0.21 36.41±3.45對照組 33 0.92±0.18 42.35±5.68 t 2.9567 5.6004 P 0.0041 0.0000

3.討論

腹腔鏡下胃癌根治術治療中受手術操作技術需求影響,患者需在全麻狀態下接受手術治療,以確保手術操作精確度及治療安全性。但在相關研究中指出,腹部腔鏡手術實施中,雖具有微創特點,但單一全身麻醉的實施受術中麻醉穩定性及有效肌松狀態維持影響,多數患者術中需追加一定劑量麻醉藥及肌松藥,或可導致術后麻醉不良預后的發生,且術中、術后鎮痛效果均存在顯著局限性。針對上述情況,各類超聲引導下腹部肌群阻滯麻醉技術的出現,已在多類腹部手術中開展聯合麻醉應用,其中超聲引導下TPAB阻滯麻醉技術,可在經腹外斜肌、腹內斜肌及腹橫肌阻滯麻醉后,為腔鏡手術實施提供良好肌松程度,但術后鎮痛提升效果不佳,故在相關研究中指出,腹腔鏡下胃癌根治術患者術后疼痛主要源自腹直肌部位,故在超聲引導下TPAB基礎上聯合超聲引導下RSB技術,則可在有效阻滯腹直肌局部神經傳導基礎上,有效降低患者術后疼痛體感,降低術后疼痛生理應激風險,效果確切[5-6]。

綜上所述,超聲引導腹直肌鞘阻滯在腹腔鏡下胃癌根治術中的聯合應用,可在減少患者圍麻醉期內肌松、鎮痛藥物用量基礎上,提升術后鎮痛、鎮靜效果,降低術后恢復風險性,在麻醉鎮痛效果及安全性均顯著。