“血稠”是血栓的前期信號嗎?

2021-10-18 08:52:20升龍景老人

奧秘(創新大賽) 2021年9期

關鍵詞:關聯

●升龍 編 ○景老人 繪

有人認為,“血稠”是非常危險的信號,意味著血栓等后果,必須想辦法疏通血管,緩解血稠。

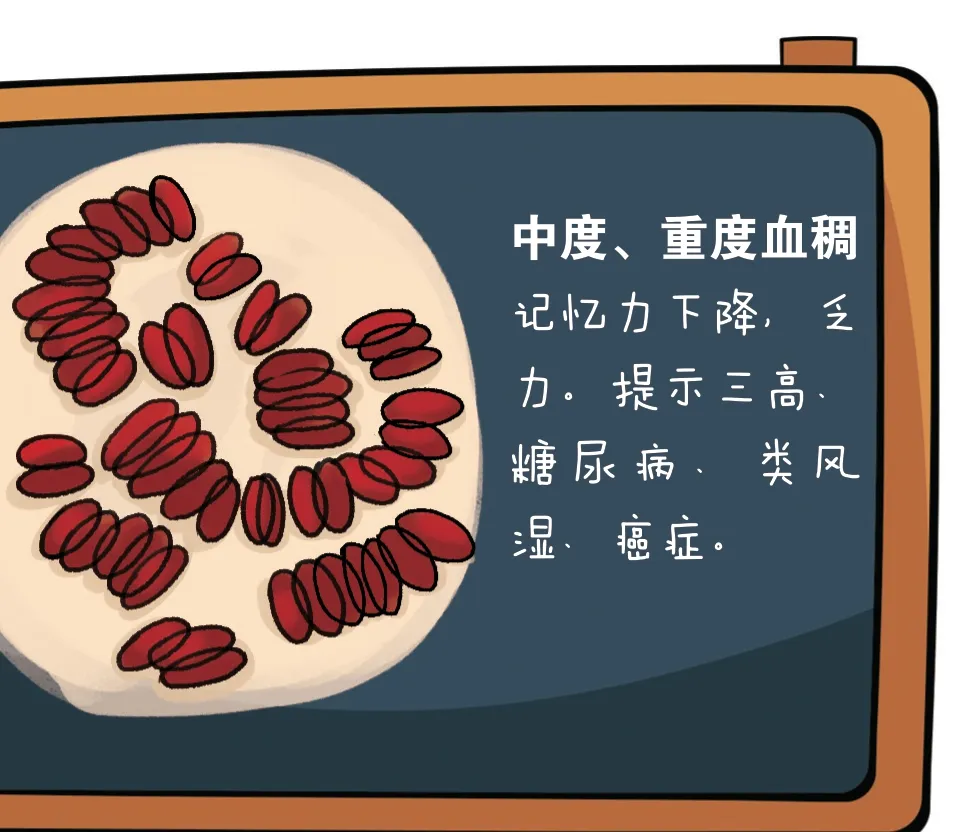

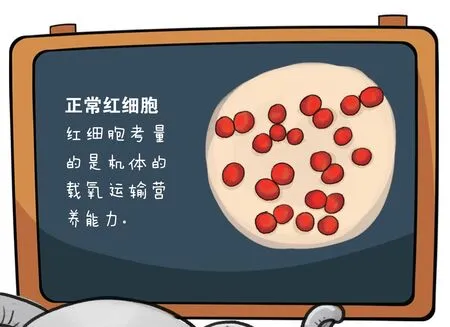

“血稠”只是民間的通俗說法,并不是專業的醫學術語。“血稠”在醫學上指的是高黏稠血癥。血黏度就是用于描述血液基本特征的一個指標。血黏度是一個相對值,如果將水黏度定義為1,正常血黏度則在4~5之間。通俗理解就是,血黏度數值越小,血流速度越快,反之則流速越慢。

“血稠”和血栓根本就是兩碼事。血栓是血管內形成的塊狀物。當血管受傷時,血小板和纖維蛋白啟動保護反應形成血栓,以防止失血,所以適度的血栓對人體并無大礙。

但如果血栓逐漸增加,最終影響到血液循環,增加心臟負擔,減少體內氧氣供應和有害物質的排出,就會影響到人體健康。引起血栓的危險因素包括炎癥、凝血異常、高膽固醇、高血壓、糖尿病等。

因此,血黏度與血栓是兩個不同的概念,前者描述的是血液特征,后者則通常指一種疾病,盡管有研究表明二者之間存在一定關聯,但并沒有嚴格的因果關系。

血黏度本身是血液的一種物理屬性,正常情況下是各種機能順利完成的基礎,但過高的血黏度則會造成危害。對兒童而言,高血黏度將阻礙心臟、腸道、腎臟和大腦等重要器官的正常供氧,可造成發育受阻。對成人來講,高血黏度可能是類風濕性關節炎或系統性狼瘡等許多自身免疫性疾病的重要誘因,并且還與血管疾病、代謝疾病等存在一定關聯。因此,保持正常的血黏度具有重要意義。

猜你喜歡

新世紀智能(數學備考)(2021年9期)2021-11-24 01:14:30

當代陜西(2021年17期)2021-11-06 03:21:36

原道(2020年2期)2020-12-21 05:47:06

當代陜西(2019年15期)2019-09-02 01:52:00

中國非營利評論(2018年2期)2018-06-18 10:48:50

學苑創造·A版(2018年11期)2018-02-01 06:29:20

自動化學報(2017年1期)2017-03-11 17:31:17

讀者(2017年5期)2017-02-15 18:04:18

西藏科技(2016年5期)2016-09-26 12:16:39

振動工程學報(2015年1期)2015-03-01 01:15:42