提高直升機機組座椅抗墜毀性能探討

何斌意

(航宇救生裝備有限公司,湖北 襄陽 441003)

1 概述

我們知道直升機乘員救生是通過抗墜毀設(shè)計來實現(xiàn)的,通過直升機起落架、機身以及座椅的沖程變形來吸收直升機的墜毀能量,使乘員免受損傷,這方面成功的案例已不乏其數(shù)。目前國際上對座椅的抗墜毀要求主要分為兩類,一類是軍用產(chǎn)品,它主要遵循MIL-S-58095 標(biāo)準要求;另一類是民用產(chǎn)品,主要滿足FAR27/29 部適航要求。對于新研型號飛機,必須要按照標(biāo)準要求設(shè)計具有抗墜毀性能的座椅,但在老型號飛機上如何采用抗墜毀座椅,以及在新研型號上采用多少生存率的抗墜毀座椅,是目前困擾設(shè)計人員的問題。要回答這些問題,有必要對抗墜毀座椅的適墜性能進行分析。

2 座椅抗墜毀原理

簡單地說,直升機的抗墜毀原理是通過一段制動行程,使跌落時作用在乘員身上的過載達到人體的耐受水平。這種制動行程除去外部的地質(zhì)地貌因素外,主要是通過吸能起落架、適墜的機體結(jié)構(gòu)以及吸能座椅產(chǎn)生。理想狀態(tài)下,在確定的墜撞脈沖條件下(如圖1),機身結(jié)構(gòu)(包括起落架)和座椅是分別吸能的,其相對于剛性地面的沖程分別如下:

圖1 座椅抗墜毀原理圖

這里:am=座椅連接件附近的最大機身過載

aL=人椅系統(tǒng)最大過載

tm=達到機身最大過載的時間

K=aL/am

我們通常計算座椅吸能行程所用的公式,實際上就是座椅相對于機身的位移,即Sz-Sj。可以看出,座椅沖程的大小只與墜撞條件及所設(shè)置的吸能限制載荷大小有關(guān),與其它因素?zé)o關(guān)。機身的吸能與座椅的吸能是兩種同時存在,但各自獨立發(fā)揮作用的兩個子系統(tǒng)。機身吸能的輸出是座椅吸能的輸入,機身結(jié)構(gòu)吸能充分與否,并不影響座椅吸能系統(tǒng)的作用。

誠然,直升機的抗墜毀要求是要將飛機型號作為一個系統(tǒng)整體來考慮其適墜性能,理論上應(yīng)該是對所有吸能部件逐個確定其適墜性能,以組成系統(tǒng)的抗墜毀性能,但這種方式顯然是不可行的。一方面,機身結(jié)構(gòu)的吸能特性不可控,同時,在研制初期進行機身結(jié)構(gòu)試驗以評估系統(tǒng)抗墜毀吸能也不現(xiàn)實。另一方面,某些吸能組件在一些墜撞地形上也可能達不到預(yù)期的吸能效果,比如,起落架在水面上就吸收不了撞擊能量,那么系統(tǒng)的適墜能力就要考慮到這些情況。因此,系統(tǒng)最終的抗墜毀性能是在規(guī)定部件級適墜性能,與不考慮部件適墜指標(biāo),單純靠整機驗證之間尋求一個平衡點。目前直升機抗墜毀的要求就是將飛機整體作為一個系統(tǒng)來考慮,但同時對少數(shù)幾個關(guān)鍵的墜撞部件——如座椅及約束系統(tǒng)規(guī)定最低吸能要求。

3 抗墜毀座椅的作用

從吸能原理的分析可以看出,制動行程越長,那么就可以以比較小的限制載荷來吸收相同的能量,這樣作用到乘員身上的載荷就比較小,就可以為乘員提供更安全的保護。如果吸能空間有限,也就是說制動行程比較短的話,那么就要相應(yīng)地提高限制載荷的設(shè)置,使其既能不超過有限空間的要求,又能使乘員所受的載荷不至于超出人體生理指標(biāo)的要求。

相比飛機結(jié)構(gòu),座椅的抗墜毀性能在這方面的適應(yīng)性是最好的,主要是因為:

座椅跟整機相比,在控制墜撞載荷方面更方便、更有效。它可以通過預(yù)先設(shè)置好的吸能裝置來控制墜撞載荷,并根據(jù)需要調(diào)整吸能裝置的限制載荷,以達到最佳吸能狀態(tài)。

座椅與機身或起落架相比更容易提供吸能沖程。從直升機地板到地面的高度一般在總體外形尺寸中就直接規(guī)定了,因此機身沖擊距離會受到總體要求的限制。

座椅的吸能能力容易得到驗證,機身的吸能能力很難預(yù)測,而且在新型號飛機研制中,其早期設(shè)計階段一般是不做飛機墜撞試驗的。

不規(guī)則的地形地貌(如樹、巖石等)可能會使起落架發(fā)揮不了作用,但在這種情形下,只要機身能控制住局部穿透,座椅就能發(fā)揮吸能作用。

在大多數(shù)飛機墜毀的地形(比如松軟的土壤、沼澤地或水面等),起落架就吸收不了能量,但座椅在這種場合完全可以發(fā)揮其作用。

基于以上原因,座椅是直升機抗墜毀過程中吸能風(fēng)險最小的一種方法。

4 采用95%抗墜毀生存率的必要性

直升機墜撞事故的撞擊條件和撞擊狀態(tài)每次都不一樣,但是大致可分為三種情況:第一類是比粗暴著陸稍猛烈一些的墜撞,這類事故發(fā)生的次數(shù)比較多,但程度輕微。第二類是事故相對較少,但程度嚴重,乘員不可能存活的情況。第三類就是墜撞程度較為嚴重,但是通過為乘員提供充分的保護,可以使乘員得以存活。抗墜毀研究就是針對這種可存活的事故,最大限度地提供防護措施,使乘員存活的概率提高。而影響乘員生存力的主要因素是墜撞條件和墜撞狀態(tài)。美國從20 世紀60 年代起,先后對陸軍、海軍、空軍及商用旋翼機的飛行事故進行了大量的統(tǒng)計和研究工作。圖2 是陸軍、海軍和民用直升機可生存墜地和墜水沖擊速度變化量的對比。可以看出在95%可生存事故中,陸軍直升機的垂直速度變化量最大,可達到42 英尺/秒(12.8 米/秒)。美軍方據(jù)此頒布了MIL-STD-1290《輕型固定翼飛機和旋翼機墜撞安全性》以及直升機駕駛員座椅的設(shè)計標(biāo)準MIL-STD-58095。

圖2 軍民用直升機抗墜毀生存率對照圖

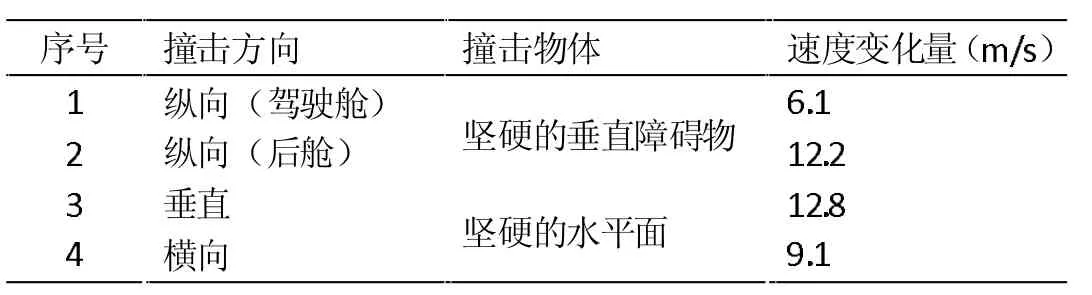

我國軍用標(biāo)準GJB2681《軍用直升機抗墜毀要求》也規(guī)定,直升機在表1 的墜撞條件下,應(yīng)能為機上乘員提供保護。

表1

從以上可以看出,無論是美軍標(biāo)還是國軍標(biāo)都對直升機抗墜毀吸能做出了明確的規(guī)定,即直升機抗墜毀至少應(yīng)滿足95%的生存率要求,其垂直速度變化量不小于12.8 米/秒。

當(dāng)然,要提高抗墜毀生存率。座椅結(jié)構(gòu)強度可能要更強一些,這對座椅結(jié)構(gòu)來說會增加一些重量。根據(jù)國外同類產(chǎn)品的重量估計,增加的重量大約在1~1.5 千克,不超過座椅重量的10%,這與乘員生存率提高10%相比顯得微不足道。

5 老型號直升機抗墜毀座椅的改裝

人們常常有這樣的疑問,老型號直升機能裝新型抗墜毀座椅嗎?它們能承受這么大的沖擊過載嗎?的確,自從座椅動態(tài)性能提出以來,無論是在直升機還是在固定翼飛機上都提出過類似的疑問。對于運輸類飛機,美國FAA 曾經(jīng)做過匹配性的驗證試驗,試驗用很老的B-707 機身段,裝了18 臺16G 座椅進行了動態(tài)試驗,結(jié)果地板導(dǎo)軌沒有損壞,證明兩者是匹配的。對于直升機,如果要在現(xiàn)有飛機結(jié)構(gòu)上進行抗墜毀座椅的改裝,可能也存在接口匹配的問題,畢竟直升機型號不像運輸機那樣型號相對集中,不同直升機型號的接口要求不一定一樣,在沒有一一進行充分的試驗驗證,證明兩者匹配之前,就需要對接口進行必要的分析計算。在給定沖擊行程,可以根據(jù)(2)式計算出吸能限制載荷,驗證是否滿足地板結(jié)構(gòu)的許用載荷要求。如果座椅傳遞給地板的載荷滿足其許用要求,則完全可以按照新研的狀態(tài)開展座椅設(shè)計工作。對于不滿足要求的情況,有兩種改進方案,一種是按計算出的支撐載荷,對地板或框架進行必要的加強改進。當(dāng)然,這種改進措施往往很難實現(xiàn),因為涉及到的環(huán)節(jié)比較多,難度很大。這時可以采取另一種辦法,就是改變座椅的設(shè)計特征,使其能夠限制傳遞到飛機上的載荷,它可以通過控制座椅結(jié)構(gòu)的變形來達到。美國SH-3 和CH-53 直升機的機組座椅已經(jīng)采用了這種技術(shù)。在這兩種飛機機組座椅上都限制了前向、側(cè)向以及向下的載荷。前向和側(cè)向載荷的限制保護了連接結(jié)構(gòu),而且不影響人體的耐限。向下載荷的限制根據(jù)人體的耐受情況來確定。

結(jié)束語

在旋翼類飛機尚不能實現(xiàn)彈射救生的情況下,提高直升機抗墜毀性能是“以人為本”設(shè)計理念的重要體現(xiàn)。當(dāng)前直升機抗墜毀座椅技術(shù)標(biāo)準體系相當(dāng)完善,技術(shù)實現(xiàn)手段比較豐富,國外相應(yīng)領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用也十分成熟,這些都對國產(chǎn)新老型號直升機抗墜毀性能的提高提供了堅實的基礎(chǔ)。通過對型號的適應(yīng)性改裝,完全可以進一步提高直升機的抗墜毀性能,從而減少飛行員墜毀傷亡的可能性。