雄安站首層候車廳空調系統氣流組織優化設計*

中國鐵路設計集團有限公司 李桂萍 王天成 孫兆軍中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 董永衛 郭學會

1 工程概況

雄安站整體結構為橋式站,車站以地面層進站為主、高架層進站為輔,采用地面夾層出站的方式。其中鐵路用房總建筑面積約150 000 m2,最高聚集人數約為5 000人。其中,高架候車廳建筑面積約12 000 m2,地面候車廳約34 000 m2。雄安站首層候車廳屬于典型高大空間建筑形式,具有人流量大、人員密度高、密閉性較差、設備散熱量大、空間形式復雜等特點,其擁有5個直接對外的進站口,22個進入站臺的入口。雄安站首層候車廳公共空間區域大小為280 m×130 m,高度約為13.85 m,首層候車廳平面及效果圖分別見圖1和圖2。

圖1 首層候車廳平面圖

圖2 首層候車廳效果圖

雄安站首層候車廳的裝修風格采用清水混凝土的方式,其梁、板、柱均裸露在外,因此在吊頂及柱子等區域均不能設置管道。這種空間形式及裝修風格下,夏季采用空調制冷,站房中傳統的借助輔助用房及進站樓梯口進行噴口側送風的形式已經不能滿足設計要求,故空調設計采用了在候車區域設置分散式送風單元為主的送風方式,輔助用房側送風為補充;冬季采用地板輻射+送風單元下送風輔助的方式供暖;過渡季采用排煙兼排風的風機進行排風,自然補風。本文重點介紹候車廳的空調系統氣流組織設計。

2 候車廳空調系統設計及氣流組織選擇

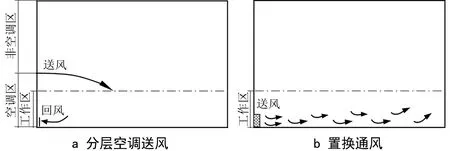

高鐵站候車廳屬于典型的高大空間建筑,常用的送風方式包括分層空調、置換通風及地板送風等[1],見圖3。分層空調系統作為高大空間常用的空調系統[2],在建筑兩側或單側中間位置設置送風口,將高大空間分為空調區和非空調區,僅高大空間下部區域維持一定的溫濕度,而對于非空調區溫濕度不作要求。與全室均為空調區域相比,可實現一定的節能效果[3]。置換通風則借助空氣浮力作用,以低風速(0.25 m/s左右)將空氣送入活動區下部[4],適用于冷負荷指標較小且對室內空氣品質要求較高的場所。地板送風在地板均勻布置風口,起到類似的置換作用[5],通常需要抬升地板布置風口。基于雄安站首層候車廳兩端跨度較大的特點,采用置換和地板送風空調系統,存在無法滿足射程及地板抬升成本較大的問題,因此在候車區域設置分散式送風單元,同時輔助用房進行側送風。冬季采用地板輻射供暖的方式,送風單元下送風的方式輔助供暖。

圖3 常見的送風方式示意圖

對于送風單元氣流組織設計,常見方式為頂部噴口側送風。送風單元靠近人員候車區域,為提升該區域人員舒適度,將新鮮空氣優先送至人員活動區,送風單元擬采用柱面貼附通風氣流組織方式。

柱面貼附送風是西安建筑科技大學李安桂教授團隊提出的結合混合通風和置換通風優勢的一種氣流組織形式[6]。氣流運動原理是空氣由位于柱上部的回形條縫送風口射出后,由于康達效應而與豎直柱面形成貼附射流,此后射流主體將沿壁面豎直向下流動,當流動到接近地面高度時,在地面逆壓梯度的作用下射流主體與柱面分離,撞擊地面后流動方向由豎直變為水平。此后氣流貼附地面流動,在活動區形成以矩形柱為中心的擴散流動分布。送風進入活動區前類似于傳統混合式通風,但由于豎直壁面的“扶持”效應,通過合理地控制射流物理參數,延長其射程,能夠將冷熱空氣最大限度地下送至人員活動區,然后射流以輻射流動方式沿地板向前延伸擴散,在活動區形成類似于置換通風的空氣湖,有效提高了室內空氣品質和通風效率[7-11]。柱面貼附通風是一種利用射流對柱面貼附效應的送風模式,根據對豎壁貼附射流的研究,可以把柱面貼附射流的流場劃分為3個區域:豎向柱面貼附區、射流沖擊偏轉區和水平向空氣湖區[12-13],如圖4所示。貼附通風房間高度方向有明顯的流場分層現象,提高了氣流組織通風效率和人員活動區空氣品質。同時,貼附通風模式只需處理下部空間的熱濕負荷,減少實際送風量,因此可達到節約能源的目的。

圖4 貼附通風氣流組織分區

3 空調系統氣流組織模擬計算及結果分析

3.1 數值模型建立及模型驗證

基于候車廳工程概況,為了準確模擬候車廳氣流組織情況,同時考慮到候車廳為對稱結構,確定數值模型大小為63 m×44 m×13.85 m(長×寬×高)。本研究以候車廳通風穩態過程為主,綜合考慮精確度和收斂速度,收斂準則設置為湍流項殘差值小于10-3,能量項殘差值小于10-6。

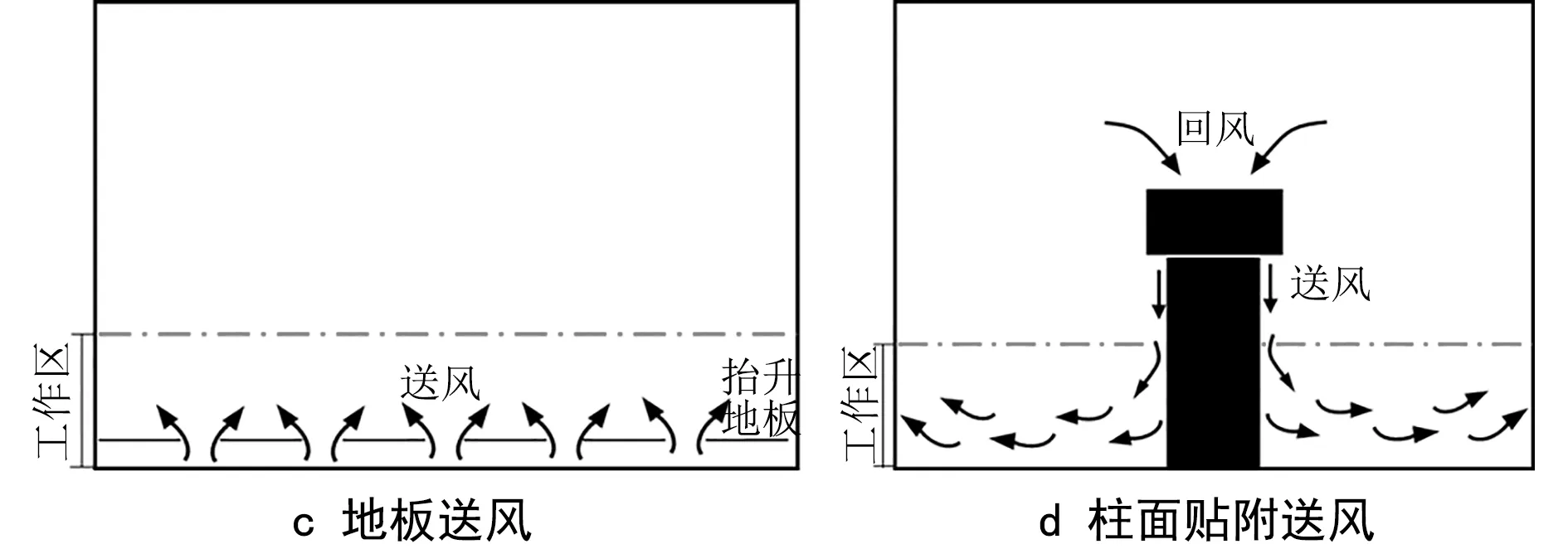

通過提取貼附通風模式下的空氣湖區氣流軸線速度,與文獻實驗進行對比,驗證計算模型的有效性。通過圖5可以看出,模擬風速衰減與實驗結果趨勢一致。模擬數據略大于實驗數據,這是因為實驗過程中柱面和地面可能產生不同程度的摩擦阻力,加速了風速的衰減。整體而言,采用本模型進行模擬計算可以體現氣流組織分布,比較不同空調方案的運行效果。

圖5 貼附通風空氣湖區氣流軸線速度實驗測試與送風單元模擬對比

3.2 夏季工況模擬結果分析

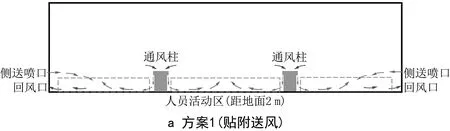

為了得到較優設計方案,通過Fluent軟件對末端送風方式分別進行模擬計算,對比風柱3種不同送風形式(貼附送風、頂部側送風、貼附+頂部側送風)氣流組織效果,其設定條件見表1,各個方案的氣流組織示意圖見圖6。

表1 夏季不同空調方案設計工況

圖6 雄安站首層候車廳優化設計方案氣流組織示意

對于分層空調系統,工作區(人員活動區)為高大建筑物必須保證溫濕度參數的區域,一般取距地面2 m[3]。對于貼附通風,工作區(人員活動區)邊界定為:距送風口所在墻壁或柱面1.0 m;距外墻、門及窗1.0 m;距內墻0.5 m;地面以上0.1~2.0 m[7]。

根據以上模擬工況,可以得到夏季候車廳的速度及溫度分布情況。基于不同送風方式對活動區的定義,計算活動區的平均速度和溫度,分析對比相同風量下風柱3種不同送風形式的氣流組織效果,從而得出較優的空調設計方案。

3.2.1夏季工況候車廳速度分布

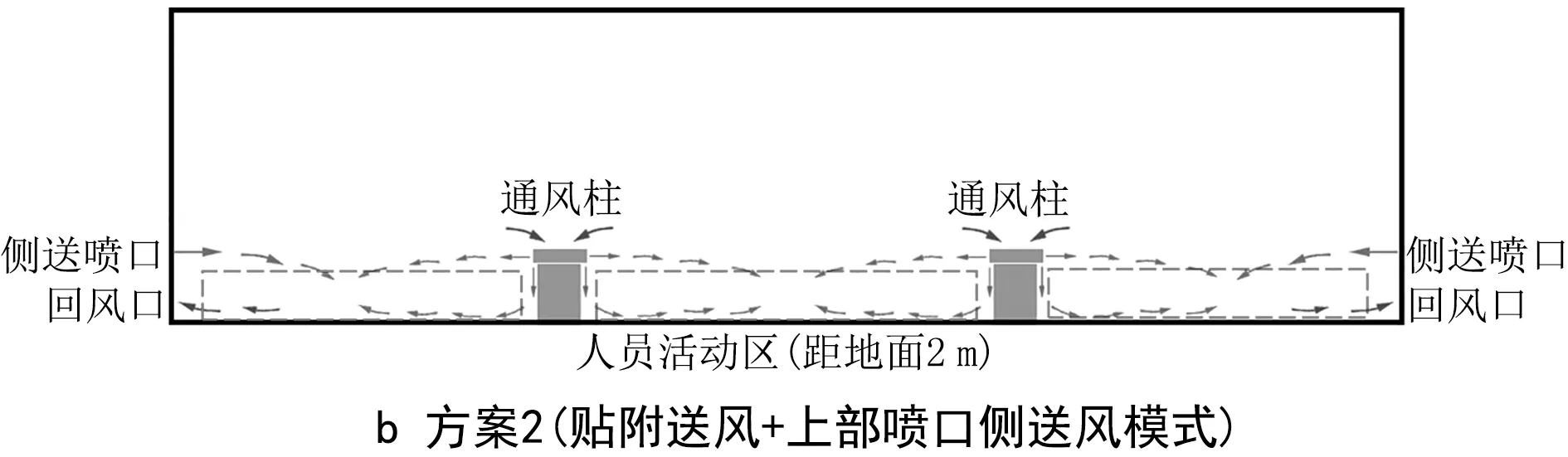

為了清晰地觀察候車廳不同位置處的速度分布情況,分別截取候車廳模型x(長)=27 m、z(寬)=11 m、y(高)=1.7 m等截面進行分析,結果如圖7所示。

圖7 雄安站首層候車廳z=11 m截面速度云圖

由圖7可以看出,方案1和方案2中兩側貼附送風風口高度以下的空氣分布比較均勻,靠近柱下部位置風速在0.8 m/s左右。活動區地面附近區域整體風速分布呈現貼附現象,可以在該區域內形成一定厚度的空氣湖。方案2中上部噴口射程較遠,可以處理距離通風柱較遠區域的負荷,配合貼附送風及兩側墻壁噴口送風,覆蓋整個人員活動區。方案3單一采用上部噴口送風方式,容易造成通風柱遠近不同區域的風速不均勻,而且容易使人員頭部區域風速較大。

圖8顯示了3種方案在y=1.7 m高度處截面的速度分布。可以看出:在人員頭部位置(y=1.7 m),方案1和方案2的風速分布均勻且風速較小;方案3由于單一采用上部噴口送風,風量較大導致射流末端位置風速較大,位于該區域的人員頭部會有明顯的吹風感。

圖8 雄安站首層候車廳y=1.7 m截面速度云圖

圖9給出了3種方案下相鄰2個通風柱之間的速度分布情況。方案1和方案2采用了貼附送風,射流可以通過康達效應在地面形成空氣湖,保障通風柱之間的活動區環境。方案3完全利用上部風口送風,而在通風柱的兩側噴口數量較少,造成該截面區域風速較小。

圖9 雄安站首層候車廳x=27 m截面速度云圖

3.2.2夏季工況候車廳溫度分布

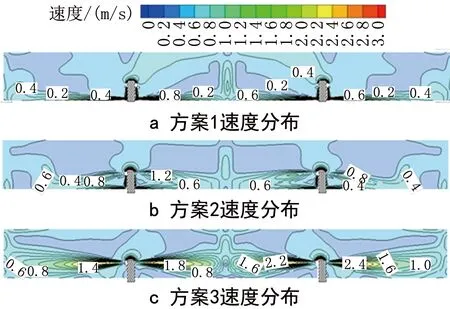

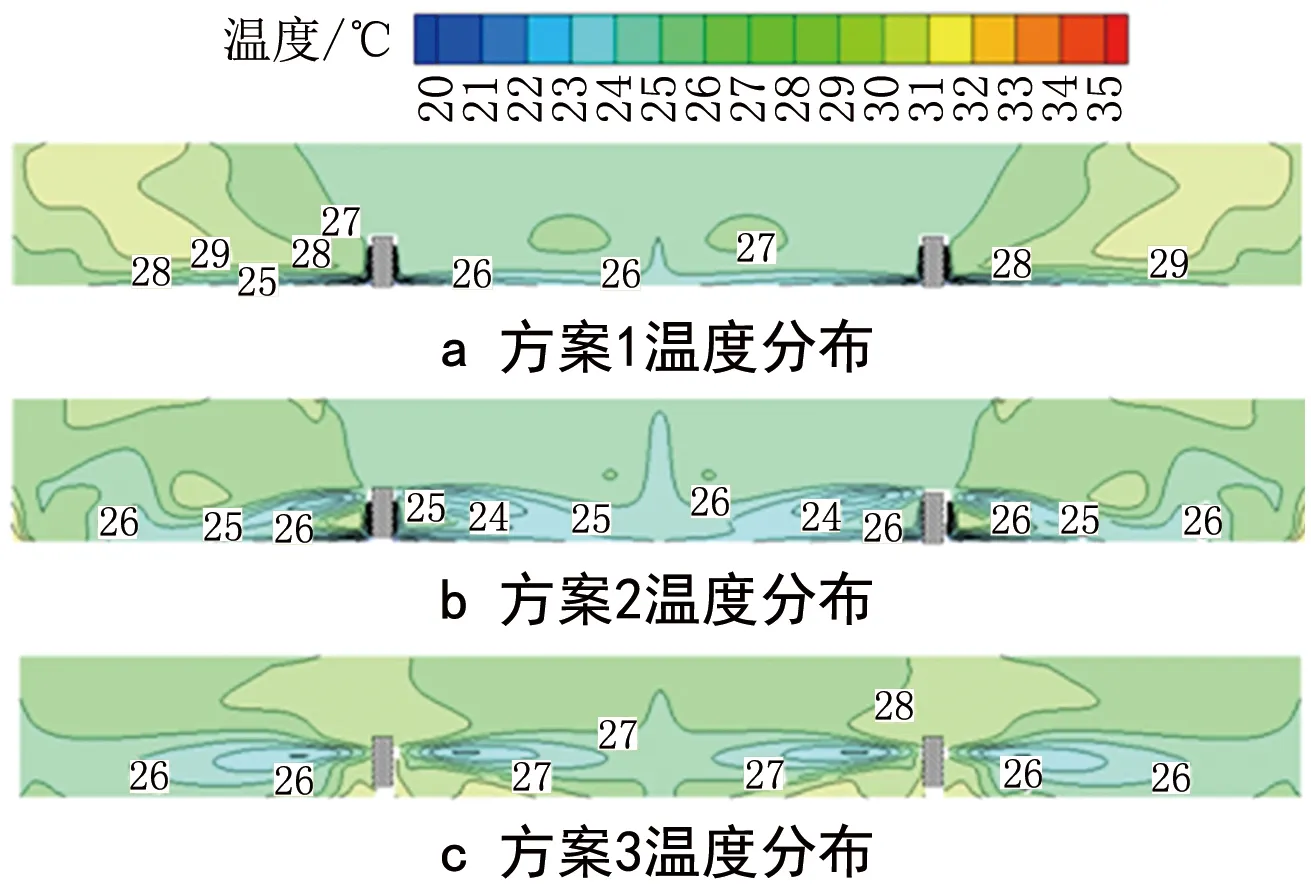

夏季工況3種送風方式在z=11 m處的溫度分布如圖10所示,可以看出方案1和方案2兩側貼附送風風口高度以下的溫度分布比較均勻,活動區地面附近區域形成一定厚度的空氣湖。方案2上部噴口射程較遠,可以處理距離通風柱較遠區域的負荷,配合貼附送風及兩側墻壁噴口送風,人員活動區的溫度在26 ℃左右。方案3單一采用上部噴口送風方式,可能造成通風柱遠近不同區域的溫度不均勻,除去射流末端位置的溫度滿足要求外,大部分人員活動區溫度較高。

圖10 雄安站首層候車廳z=11 m截面溫度云圖

圖11顯示了3種方案在y=1.7 m高度處截面的溫度分布,可以看出在人員頭部位置(y=1.7 m),方案1和方案2的溫度分布均勻,溫度在26 ℃左右;方案3中由于單一采用上部噴口送風,射流末端位置溫度較低,達到了27 ℃,其他區域的溫度較高。

圖11 雄安站首層候車廳y=1.7 m截面溫度云圖

圖12顯示了3種方案下相鄰2個通風柱之間的溫度分布情況。方案1和方案2采用了貼附送風,射流可以通過康達效應在地面形成空氣湖,通風柱之間的活動區環境溫度為27 ℃左右,滿足設計要求。方案3完全利用上部風口送風,而在通風柱的兩側噴口數量較少,造成該截面區域溫度較高。

圖12 雄安站首層候車廳x=27 m截面溫度云圖

3.2.3候車廳活動區的平均風速及溫度

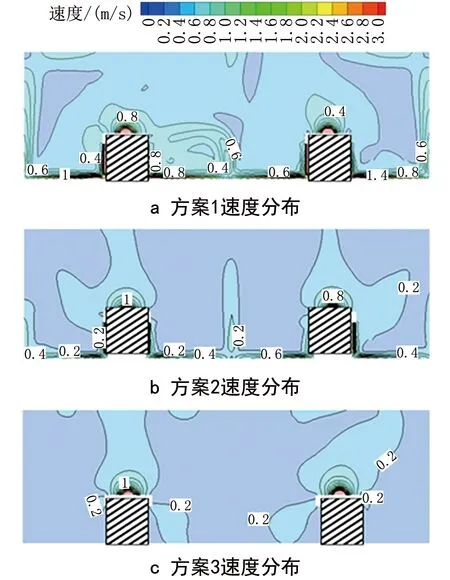

通過模擬計算結果,截取了不同地面高度的平均速度場和平均溫度場的變化,如圖13所示。

通過圖13a可以看出3種空調方案下候車廳活動區不同高度截面平均速度分布情況。方案1由于貼附效應,靠近地面位置的速度較大;方案2靠近地面位置風速較方案1低,上部噴口高度高于人員活動區,因此活動區內平均風速較小。方案3活動區內風速變化不大,這是由于噴口高度為4.5 m,其高速射流對活動區內的影響較小。夏季3種方案候車廳活動區平均速度分別為0.55、0.35、0.27 m/s。

通過圖13b可以看出3種空調方案下候車廳活動區不同高度截面平均溫度分布情況。方案1和方案2由于貼附效應,將新鮮的冷空氣優先送至人員活動區,隨著高度增大,截面平均溫度上升,整體滿足溫度要求。方案3活動區內溫度變化不大,溫度在28~29 ℃。這是由于噴口高度為4.5 m,其高速射流對活動區內的影響較小,活動區溫度較高。3種方案候車廳活動區平均溫度分別為26.95、26.84、28.30 ℃。

由于風柱布置是結合柱子考慮的,其橫向間距為60 m左右,縱向間距約為20 m。通過對溫度場和速度場的模擬,風柱設計采用方案2進行末端送風效果較好。故風柱橫向布置頂部噴口和貼附射流風口,縱向只布置貼附射流風口。

3.3 冬季工況模擬結果分析

此候車廳冬季采用地板輻射供暖系統,同時可開啟熱風系統進行輔助。空調熱風優先開啟風柱下送風,該工程設置的方案如表2所示。

表2 冬季方案設計條件

優化方案采用貼附送風,射流可以通過康達效應在地面形成空氣湖,通風柱之間的活動區環境溫度滿足設計要求。由于進站口冷風侵入,所以2個通風柱之間的溫度低于其他區域,溫度為17 ℃左右。人員活動區平均溫度為19.96 ℃,不同高度溫度分布如圖14所示。

圖14 冬季工況下候車廳活動區不同高度截面平均溫度

此外,地板輻射供暖輔助下送風的空調方式,其室內的溫度場比較均勻,溫度梯度較小,有利于減小室內外溫差,對于車站這種高大通透且開口較多的空間來說,有利于減少熱壓引起的滲透風,進而降低了冬季的負荷。

3.4 分散式空調與集中空調系統的簡單節能分析

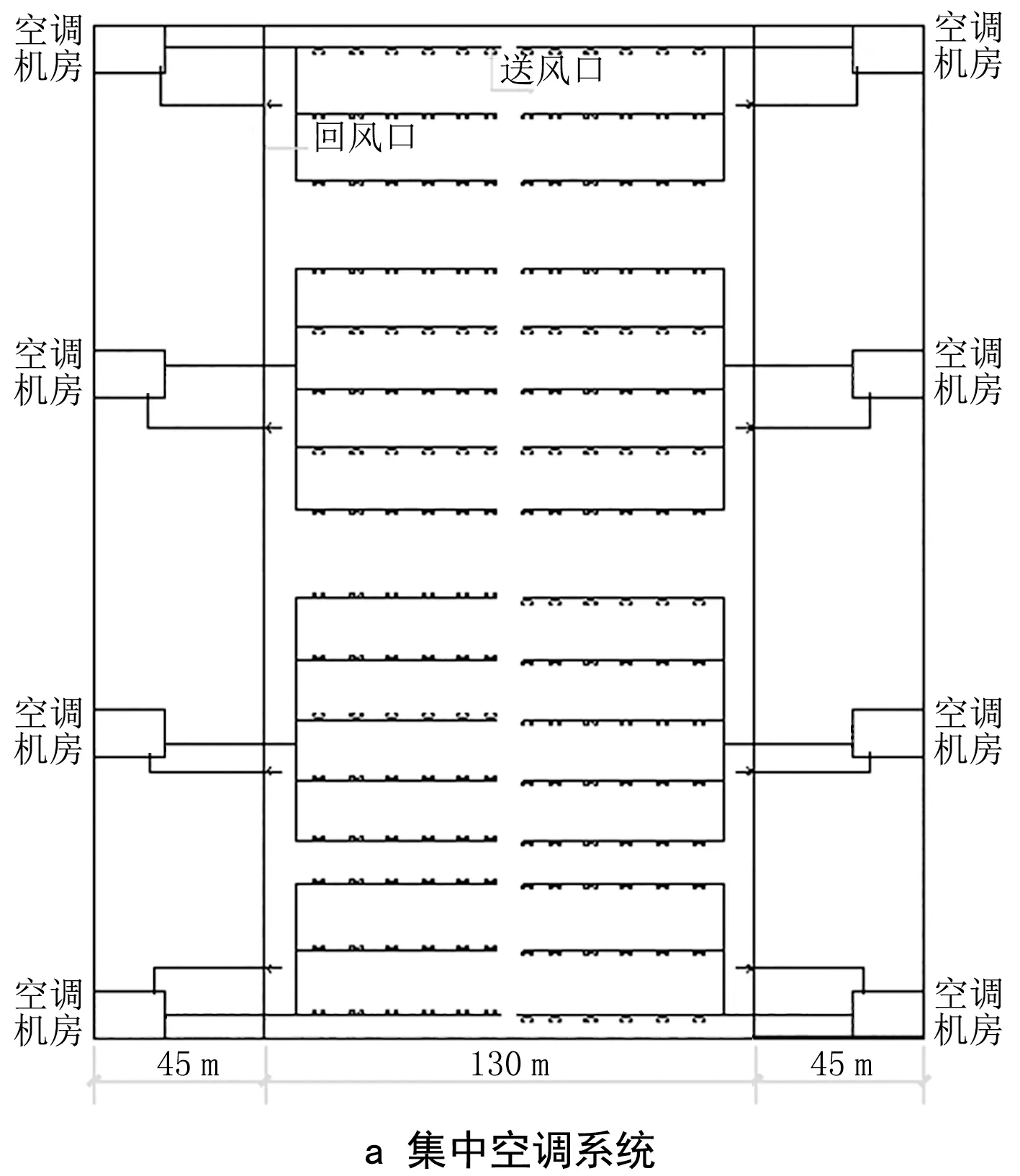

假設系統所承擔的空調負荷均相同,水系統的揚程取決于最不利用水點,由于水的比熱容大,水的輸送能耗遠低于空氣輸送能耗,故忽略水系統的能耗變化。對于過寬的候車廳,僅輔助用房設置空調機房,其送風半徑比較大,對于該工程,如果僅在兩側設置空調機房,其輸送距離約為110 m,而中間的大部分區域采用分散式送風單元的送風方式,其風系統的輸送距離僅為30 m,組合式空調箱的壓頭減少近300 Pa,其風系統輸送能耗降低30%左右。其原理如圖15所示。

圖15 集中空調與分散空調的原理圖

4 結論

1) 和集中式空調系統相比,分散式空調方式輸送距離短,空調風機的空氣輸配能耗降低。該項目若采用全空氣系統,其輸送距離約為110 m,現采用分散式風柱,其輸送距離為30 m,組合式空調箱的壓頭減少近300 Pa。風系統的輸送能耗降低了30%左右。對于一些大中型車站,候車廳較寬,由于某些功能布局或者其他原因,甚至只在一側設置空調機房,風系統的輸送距離特別長,不利于節能。

2) 對比分析3種送風方式(貼附送風、頂部側送風、貼附送風+頂部側送風),方案2(貼附送風+上部噴口側送風)送風方式為較優方案,其溫度場和速度場均滿足設計要求。同時,風量方面,若采用方案3(頂部側送風),其風柱的送風量約50 000 m3/h,故采用貼附射流+側噴的方式,比只用側噴的方式夏季降低了15%的能耗。

3) 對于車站這種高大通透且開口較多的空間來說,增加冬季防止冷風滲透的措施來減少負荷是最基本的節能方式。冬季通過采用地板輻射供暖輔助下送風的空調方式有利于減少滲透風的負荷。

4) 本文提出的分散式空調系統具有節能、調節方便及布置靈活的特點,針對人體對冷熱的感覺不同,在實際的運行中可根據每臺空調控制的區域分成低冷區和高冷區,實現更為人性化的服務。