中國參與南極治理的歷史進程與經驗思考:以協商會議和養護會議為例

王婉潞

(南京大學國際關系學院,南京 210023)

提要 自1985年成為南極條約協商國以來,中國正式參與南極國際治理已有36年的歷史。南極條約協商會議和南極海洋生物資源養護委員會會議是當前南極治理中最重要的兩個機制,亦是中國參與南極治理的主要平臺。回溯參與南極治理的歷史可以發現,中國在經歷學習規則、利用規則之后,正嘗試創制南極治理新規則。當前,中國面臨負面言論與制度性話語權較弱等挑戰。我國應綜合采用各種方式,盡力減弱負面言論的影響,扭轉不利態勢; 關注中小議題,培養相關的外交人才和專家,廣泛參與到各類會間聯絡組,逐漸獲得制度性話語權。

0 引言

自1985年成為南極條約協商國以來,中國正式參與南極治理已有36年歷史。乘綜合國力快速增長之勢,中國的南極參與經歷了從無到有,由小到大的巨變。在這個過程中,中國的南極參與逐步成熟,在學習南極治理相關規則后,亦逐漸利用相關規則來實現中國的南極利益,維護中國的南極權益。近年來,隨著氣候變化與科技發展使得南極更易到達,人類大規模涌入南極,南極保護區、南極旅游與生物勘探等問題成為當前南極治理中的焦點議題。目前已有的南極治理機制不足以應對這些問題。雖然協商國早已就這些議題達成需要治理的共識,但是進入到具體治理領域的規則制定時,則陷入激烈的規則競爭之中。在學習規則、利用規則之后,嘗試在南極條約框架下創制規則、參與南極制度建設成為中國新時代南極外交的重心。本文回顧36年來中國參與南極治理的歷史進程,總結相關經驗,為下一步嘗試在南極條約體系框架下創制規則,獲得制度性話語權提供經驗基礎。

1959年簽訂的《南極條約》有效地限制與引導各國的南極行為,成為南極國際治理的起點。《南極條約》賦予協商國在南極條約協商會議(簡稱“協商會議”)上管理整個南極地區的權力。這種情況隨著1980年《南極海洋生物資源養護公約》(簡稱《養護公約》)簽訂、1982年南極海洋生物資源養護委員會(簡稱“養護委員會”)設立發生改變,協商會議通過養護委員會加強了對南大洋生態系統的管理。由此,協商會議和養護委員會會議(簡稱“養護會議”)成為當前南極治理最主要的兩個平臺。

回溯中國參與南極治理的歷史進程,考察的是中國在協商會議和養護會議上提交文件與參與討論的情況。提交文件是成員方“發言”與制定規則的主要方式。具體而言,協商會議文件分為“工作文件”(Working Paper,WP)與“信息文件”(Information Paper,IP)。其中,工作文件擁有重要地位,其通常基于科研成果或治理實踐給出初步解決方案,經由各協商國一致同意或略加修改后,成為具有法律效力的“建議”(Recommendation)或“措施”(Measure); 信息文件則提供相關議題的背景知識,幫助決策者了解相關情況。協商會議的這一模式延續到養護會議上,養護會議亦是依據工作文件制定具有法律效力的“養護措施”(Conservation Measures,CMs)。與提交文件相比,會議上的現場發言則是圍繞已設立的議程與提交的文件展開,在分析中可作為會議文件的補充,以全面展現國家參與南極治理的情況。

1 中國參與南極條約協商會議的歷史進程

協商會議是中國參與南極治理、開展南極外交最重要的平臺。自1985年成為協商國以來,中國至今已參加31 屆協商會議。

1.1 中國在第13~43 屆協商會議上提交的文件

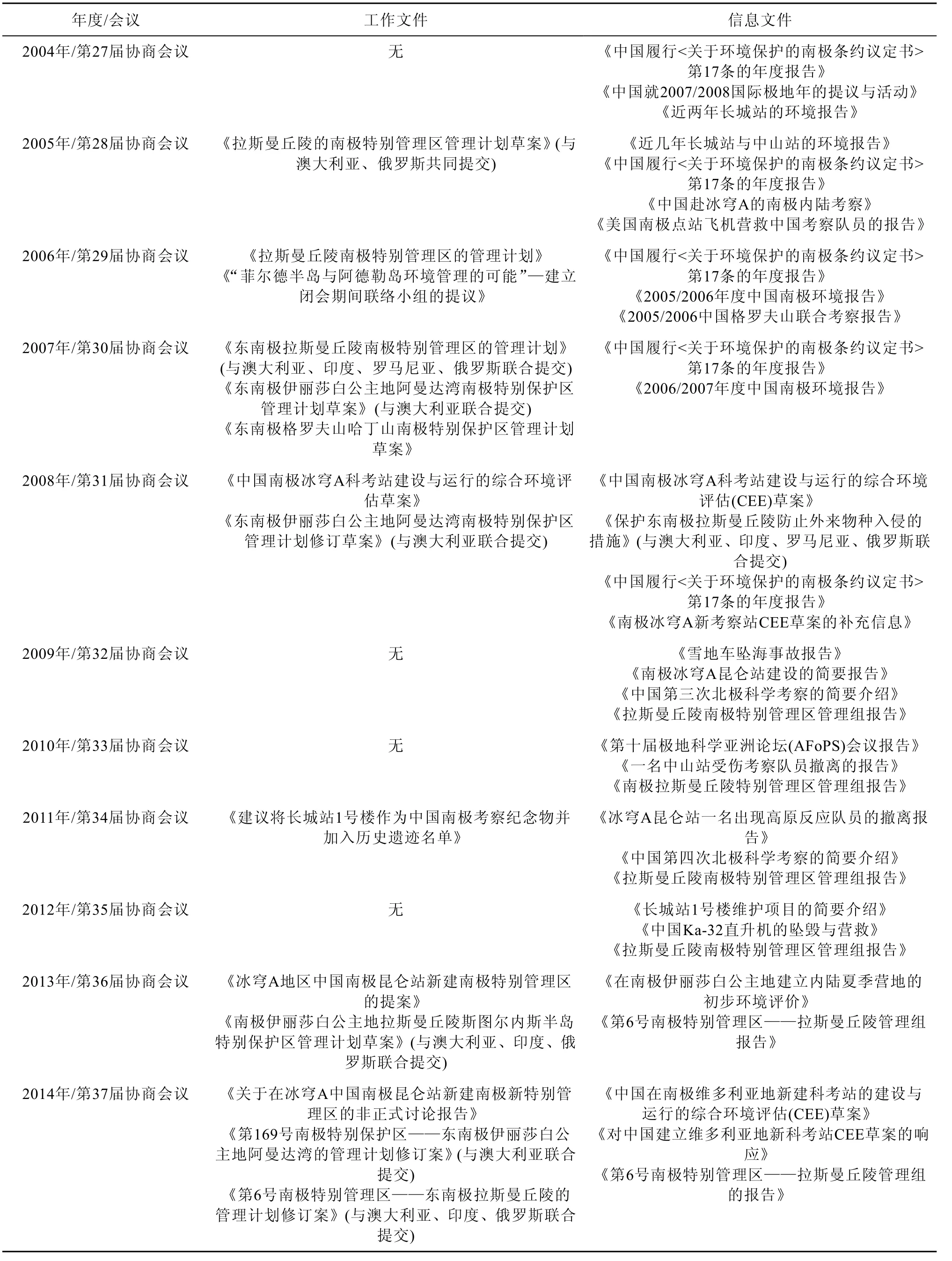

工作文件是參與南極治理的基礎,其提交情況可以反映國家參與南極治理的程度。中國至今已提交36 份工作文件和69 份信息文件。表1 為中國歷年提交文件的詳細信息。

表1 中國提交協商會議的工作文件與信息文件[1]Table 1.Working Papers and Information Papers submitted by China at ATCMs

續表

續表

工作文件是制定南極治理規則的主要基礎和補充。根據提交工作文件的數量與內容,中國參與南極治理分為三個階段。

第一階段: 1985年到2004年,我國學習南極治理規則。在這一階段,剛加入協商會議的中國積極主動參與南極治理,就當時最重要的議題提供有價值的建議。我國于1985年第13 屆協商會議遞交第一份工作文件(WP017),提議設立南極歷史紀念物[2]。其后,于1987年第14 屆協商會議遞交第二份工作文件(WP034),建議協商國設立小型秘書處,認為秘書處能及時發布南極活動和成果,幫助條約體系外國家和國際組織了解體系的運行,從而降低體系外行為體的質疑[3]。在南極條約體系遭到第三世界強烈質疑時,兼具協商國與第三世界國家這一雙重身份的中國向體系提出建議,對減弱第三世界沖擊、提升體系公開與透明產生積極影響。此外,中國就審查《南極條約》“建議”的執行現狀連續提交兩份文件,提供可行性建議,包括起草提案清單、各協商國需要履行的義務等[4]。這一工作文件指向當時最為關鍵的問題,在促進南極條約體系,提升中國南極參與水平具有積極作用,同時表明剛加入南極條約體系的中國試圖了解體系的具體運作。

1991年,協商國簽訂《南極條約環境保護議定書》(簡稱為《議定書》),南極治理的顯要規范從礦產資源開發轉移到環境保護,南極治理進入相對平穩的階段。我國雖然提交工作文件不多,但連年提交信息文件,并且信息文件逐漸出現實質性內容,包括中國南極環境報告、應急方案、中國南極科學數據庫等,顯示中國遵守《議定書》,支持南極環境保護的決心,表明中國在逐漸學習南極治理規則,對其了解日益加深。

第二階段: 2005年至2012年,我國開始利用南極規則,積極申請南極特別管理區(Antarctic Specially Managed Areas,ASMAs)和特別保護區(Antarctic Specially Protected Areas,ASPAs)。申請建立特別保護區與特別管理區是南極治理的最新趨勢,尤其是進入21 世紀以來,協商會議上出臺的措施幾乎都與特別保護區和特別管理區相關。我國順應這一趨勢,從2005年至2008年單獨或聯合他國分別成功申請建立拉斯曼丘陵特別管理區、格羅夫山哈丁山特別保護區、伊麗莎白公主地阿曼達灣特別保護區。這三個保護區或管理區是基于我國在三個區域的多年考察實踐而建立。與此同時,中國連年提交信息文件,內容包括特別管理區的管理、事故、建設新考察站、極地科學亞洲論壇(AFoPS)、北極考察、設施維修等。

自1991年《議定書》簽訂以來,環境保護成為南極治理中的首要議題。不過,設立保護區成為協商國的主要環境保護措施之一,各協商國競相指定保護區,成為近三十年來南極治理中最顯著的現象,其中以領土主權聲索國和美國表現最為突出。指定特別保護區的多為領土主權聲索國,且指定區域幾乎落在其聲索的領土范圍內。從指定保護區數量上看,現今共有七個南極特別管理區,其中五個區域由美國單獨或聯合他國指定。在75 個特別保護區中,美國指定16 個,占特別保護區總數的21%,位居諸國第一; 七個聲索國共申請 54 個特別保護區,占特別保護區總數的72%。在南極領土主權未定與環境保護的雙重背景下,領土聲索國利用環境保護來加強本國對南極區域的有效管控,非聲索國則積極加入這輪新的競爭,以免自身參與南極的利益受到損害。成功設立保護區表明我國在學習南極治理規則后,初步學會如何利用規則來履行我國南極環境義務以及保護我國在南極區域的正當權益。

第三階段: 2013年至今,我國參與南極治理更加積極,工作文件與信息文件有機結合,議題關注點從設立保護區擴展到其他南極事務。從2013年開始,中國申請在冰穹A(Dome A)地區建立特別管理區,為此連續五年提交相關工作文件,但未能在協商會議上獲得通過。從2018年開始,我國不再將注意力全部放在申請建立昆侖站特別管理區上,而是一方面制定《南極冰穹A 地區考察和研究行為守則》,來完成保護該地區的工作; 另一方面,將注意力放在指定其他特別保護區,以及南極治理中的其他問題上。與此同時,中國遞交信息文件的數量和內容增多,并且內容上與工作文件相輔相成,信息文件內容包括: 環境保護報告、事故報告、新科考站環境評估、科研工作組等,在科學上和法理上為我國建立保護區提供有力支撐。

1.2 中國在協商會議上的討論與發言

根據協商會議《最終報告》(Final Report)顯示,中國在協商會議上的討論與發言經歷較大變化,從早期的解釋本國工作文件,轉向對他國的工作文件提出問題,繼而與諸國展開辯論,表明我國的南極參與愈加主動與多元。

早期,中國在協商會議上的討論與發言幾乎圍繞當年提交文件而展開,對文件補充和說明,幾乎沒有主動發起提問。例如,在1992年第17 屆協商會議上,中國就“建議”審查問題提交工作文件。在工作文件中,中國起草提案清單,與此相配合,中國代表團在大會上提議將未來的議案存檔,并建立議案資料庫[4]。早期中國幾乎沒有主動發起提問,這一情況在2009年發生改變,中國首次采取主動姿態,詢問德國能否就正在建設中的諾伊邁爾三號站(Neumayer Station III)展示出更多的建站細節[5]。

隨著中國南極投入的不斷增加以及南極實力的顯著增強,尤其是2009年在冰穹A 地區建立昆侖站之后,中國的相關提案開始在協商會議上遭遇反對與質疑。例如,在2013年第36 屆協商會議上,中國提交《冰穹A 地區中國昆侖站新建南極特別管理區的提案》與《在南極伊麗莎白公主地建立內陸夏季營地的初步環境評價》,遭到英國、俄羅斯、挪威、德國、美國、澳大利亞、法國、比利時等國不同程度的反對[6]。2013年至2017年,有關冰穹A 地區指定為特別管理區的提案成為中國與各協商國爭鋒的焦點。在2015年,協商國提出修改新的特別保護區和特別管理區程序,試圖維護自身利益[7]。從2018年開始,中國改變參與策略,不僅在保護區上聯合他國共同指定保護區,如聯合意大利和韓國,共同申請在難言島(Inexpressible Island)建立特別保護區[8],而且將注意力放在其他重要議題,包括南極旅游、新站評估以及他國南極活動等,參與方式日益多元。

2 中國參與南極海洋生物資源養護委員會會議的進程

中國加入養護會議的過程相對曲折。2001年,中國作為觀察員首次參加養護會議,并于2007年正式成為養護委員會成員方,作為成員方至今已參加15 屆養護會議。

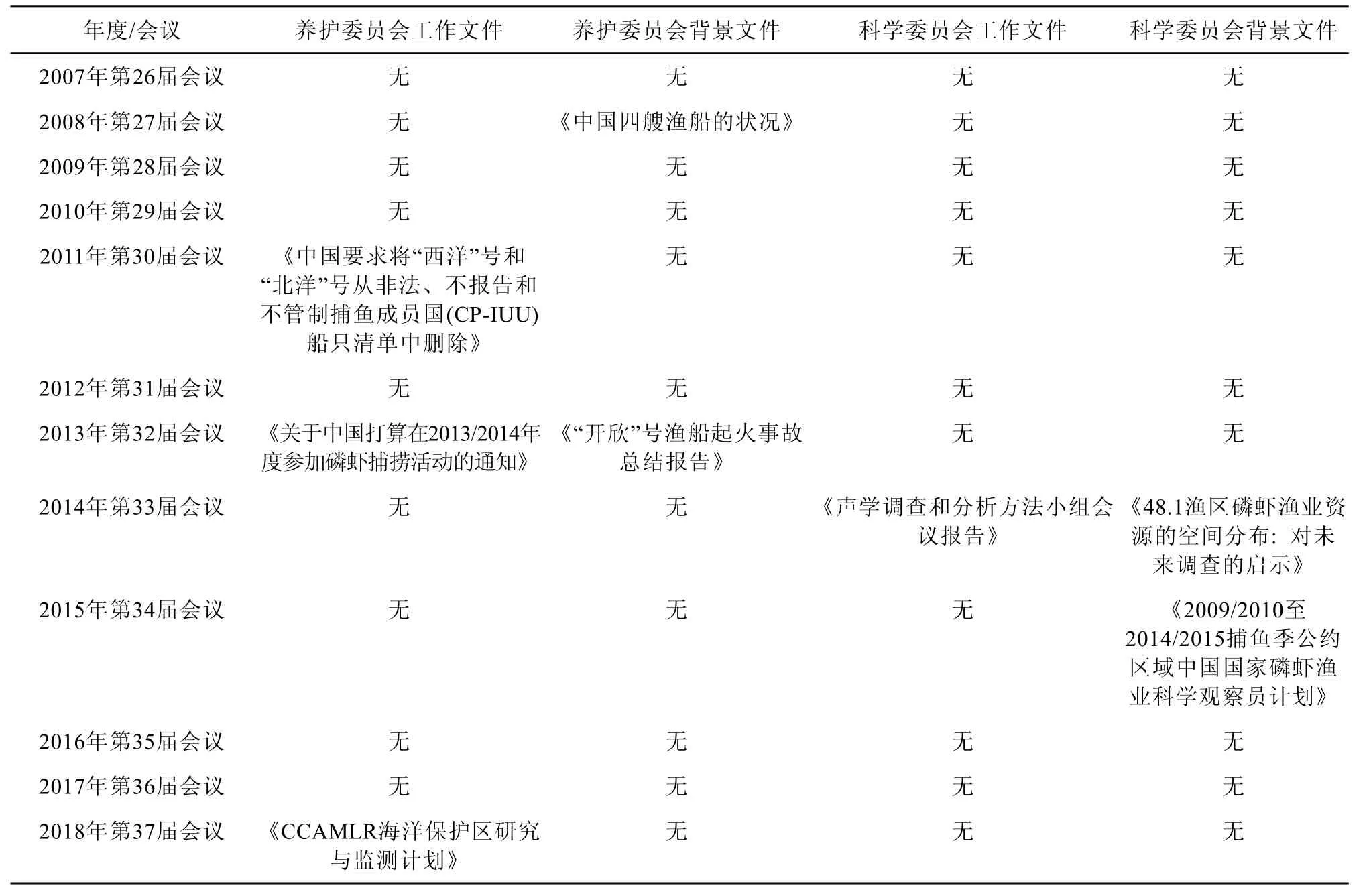

2.1 中國在養護會議上提交的文件

養護會議延續了協商會議中依靠文件“發言”與制定規則的方式。養護會議有四類文件,分別是“養護委員會工作文件”(其功用大致相當于協商會議的工作文件)、“養護委員會背景文件”(大致相當于協商會議的信息文件與背景文件)、 “科學委員會工作文件”與“科學委員會背景文件”。其中,養護委員會工作文件最為重要,是成員方表達觀點、提出建議的主要方式,提案內容將會在養護委員會會議上供各國討論,達成一致后成為“養護措施”。

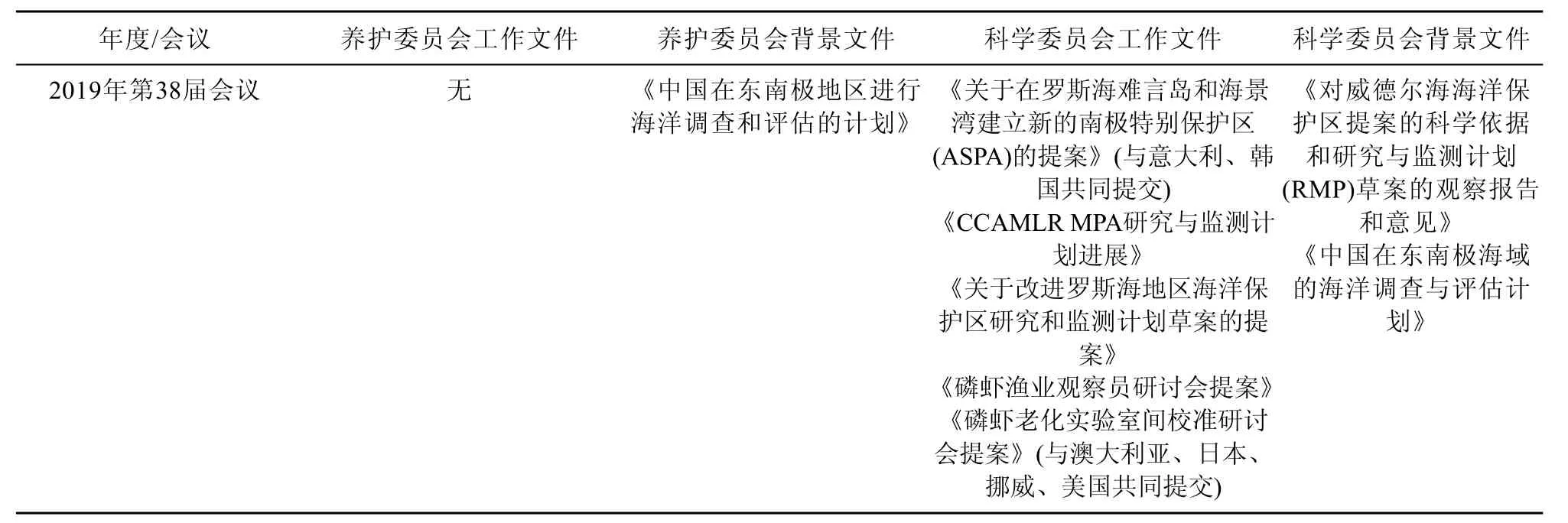

養護會議工作文件能夠反映國家參與南大洋治理的程度。從提交文件的情況可以直觀顯示中國參與南大洋治理的進程。自2007年成為成員方以來,中國至今已經提交總計16 份文件,分別是3 份養護委員會工作文件、3 份養護委員會背景文件、6份科學委員會工作文件,以及4 份科學委員會背景文件。表2 為中國歷年提交文件的詳細信息。

表2 中國在養護委員會會議上提交的各類文件[9]Table 2.Papers of CCAMLRs submitted by China

續表

根據提交工作文件的數量與內容,中國參與南大洋治理分為三個階段,分別是 2007年到2011年、2012年到2017年以及2018年至今。

第一階段: 2007年至2011年。在這一階段,中國學習規則,主要的目標是將四艘漁船從成員國(CP)—IUU 名單中刪除。IUU 捕撈的英文全稱為“Illegal,Unreported and Unregulated Fishing”,即非法、不報告和未管制的捕撈活動。2006年,我國四艘漁船在沒有提前向養護委員會通報的情況下,在南極海域捕撈犬牙魚,被列入非成員國(NCP)—IUU 名單。2007年10月2日,中國正式成為養護委員會成員方。此后,我國的首要任務是將四艘漁船從IUU 捕撈名單中除名,為此提交工作文件,如2008年提交的《中國四艘漁船的狀況》(CCAMLR-XXVII/BG/48),以及2011年提交的《中國要求將“西洋”號和“北洋”號從CP-IUU船只清單中刪除》(CCAMLR-XXX/23)[10]。最終,中國四艘漁船全部從CP-IUU 捕撈清單中刪除,中國在養護委員會中的被動地位有所改善。

第二階段: 2012年至2017年。在這一階段,中國經過幾年參會學習,了解養護委員會的規則,關注磷蝦捕撈問題,通過提交文件發表建議,開始利用規則維護本國的正當權益。從2013年開始,中國圍繞磷蝦捕撈活動、磷蝦分布、中國的磷蝦捕撈計劃、聲學調查和分析方法小組會議等議題提交報告。

第三階段: 2018年至今。在這一階段,中國更為積極,提交文件數量與涉及領域增多,表現愈發專業與成熟。南極海洋保護區(Marine Protected Area,MPA)是當前南大洋治理中的焦點議題。自2009年英國申請建立海洋保護區以來,各國競相提交海洋保護區提案。目前,已經建成南奧克尼群島南大陸架保護區、羅斯海保護區,正在審議中的三個海洋保護區提案分別是東南極保護區(EAMPA)提案、威德爾海保護區(WSMPA)提案,以及南極半島保護區(D1MPA)提案。對于海洋保護區問題,中國強調需要充分的科學依據,提出確立“研究與監測計劃”(Research and Monitoring plan,RMP)、完善《總體框架》等倡議。不過,各方在“研究與監測計劃”等具體問題上展開爭論。2018年中國提交題為《CCAMLR 海洋保護區研究與監測計劃》(CCAMLR- XXXVII/ 32)的工作文件,認為研究與監測計劃是海洋保護區的基礎,強調在建立海洋保護區前確定研究與監測計劃的重要性,美國、法國、新西蘭、歐盟等則提出明確的反對意見,認為建立研究與監測計劃不是目的,各方無法就該問題達成一致。

2.2 在南極海洋生物資源養護委員會會議上的討論與發言

中國參與養護會議的討論進程與提交工作報告的三個階段大致相符。在2007年至2011年的第一階段,要求從CP-IUU 名單中刪除中國船只是中國參與養護會議最為主要的任務,會議討論多圍繞此議題進行。除此之外,中國在“中國臺灣省”這一表述上與美國產生分歧,討論延至數年,表明剛加入養護委員會的中國尚處于初步的學習階段。

在2012年至2017年的第二階段,中國開始關注南大洋治理中的熱點問題,姿態更為積極主動。例如,2013年,中國就羅斯海保護區提案進行提問,同時匯報了“開欣”號在48.1 漁區大火及沉沒事故; 2014年,中國對設立羅斯海海洋保護區提出具體的專業問題; 2015年,中國分別就羅斯海保護區、氣候變化帶來的影響、觀察員覆蓋率、海洋保護區的科學依據等問題展開討論。

在2018年至今的第三階段,中國的表現更為專業與成熟,深入討論南大洋漁業養護和海洋保護區的具體問題。2018年,中國分別就三個海洋保護區提案發表觀點,中國強調東南極保護區提案應考慮其必要性、確定性、可測量性、責任以及嚴格性,威德爾海保護區提案需要更多的科學數據和分析作為支撐,針對南極半島保護區提案中國表示愿意在閉會期間合作解決[11]。2019年,中國對有關漁業的討論增多,并繼續就研究與監測計劃、海洋保護區的數據支持等展開討論,并表示愿意提供相應數據,與有關方進行合作[12]。

3 中國參與南極治理所面臨的挑戰與應對策略

進入新世紀以來,尤其是近年來,中國開始探索如何創制南極治理規則。中國南極實力的持續增長促使南極治理格局發生變化,中國參與南極治理面臨一系列新挑戰。對此,中國應在把握大勢、借鑒他國經驗的基礎上,提早制定應對策略。

3.1 中國參與南極治理所面臨的挑戰

在氣候變化的大背景下,如何完善南極治理已經成為南極參與方需要共同應對的重大挑戰。對于中國來說,挑戰卻是雙重的,中國不僅要思考如何破解當前南極治理難題,更需要扭轉當前參與南極治理的不利態勢。具體而言,中國面臨的不利態勢體現在兩個方面,一是有關中國南極行為的負面言論,二是中國制度性話語權較弱。

首先,有關中國南極行為的負面言論對中國參與南極治理構成挑戰。自2009年中國在冰穹A地區建立南極昆侖站、實現戰略跨越之后,有關“中國威脅論”、“極地雄心論”等論調開始出現。此后,中國在南極的一舉一動備受關注,尤其是2013年之后,中國申請建立冰穹A 地區特別管理區,一些學者、智庫與媒體制造恐慌。例如,一些報道形容中國的南極活動“咄咄逼人”(aggressive behavior)[13]、稱中國為南極事務的“破壞者”(disrupter)[14]、認為中國可能會將南極地區變成有爭議的地區[15],并且揣測中國參與南極是出于軍事動機[16],等等。

從根源來看,這些負面言論源于對中國快速增長的南極實力與影響力之恐懼。中國在南極實力持續增長,引發一些國家的恐慌。實際上,維護現行南極治理機制符合中國的南極利益[17]。《南極條約》凍結領土主權,倡導科研自由,使得中國可以在南極開展科研活動。維護領土主權凍結原則直接關系到中國的戰略利益,有利于中國深入參與南極事務,因而,中國堅定地維護南極條約體系框架。然而,負面言論的出現不僅為中國參與南極治理平添不必要的障礙,而且這種準對抗的狀態亦實質性地影響著南極條約體系的決策制定。目前,在中美戰略競爭的背景下,各國開始重新評估與中國的南極關系[14]。

其次,中國的南極制度性話語權較弱。制度性話語權是指一國在參與國際機制的過程中,通過議程設置、規范塑造、規則制定、倡議動員以及制度性理念提供等方式影響國際機制的設計與運行,謀求國際制度引導力和影響力的權力[18]。具體而言,中國的南極制度性話語權較弱體現在兩方面,一是提交給協商會議與養護會議的工作文件不足,二是參與會間聯絡組(Intersessional Contact Group,ICG)不足。在工作文件方面,如前文所述,工作文件是協商國和成員方最主要的“發言”方式,也是措施出臺的來源。從2005年開始,中國在協商會議上提交的工作文件數量增多,但提交的文件集中在環境保護領域,尤其是申請建立南極特別保護區和特別管理區上,對于協商會議“議事規則”、南極條約體系的運行、南極規則的變動、南極資源利用等其他熱點議題關注不足。在這些議題上,協商國進入新一輪的規則競爭,尤其是近年來協商會議“議事規則”頻繁修訂與更新,目前已深入到工作組、工作組主席、閉會期間協商等具體事宜。此外,南極旅游、生物勘探、非法捕撈等焦點議題至今尚未推出系統與完整的規制,而中國在這些領域的參與度缺位,尤其是南極旅游,中國現已成為南極旅游第二大游客來源國,但是無論是國家層次還是企業層次,中國在南極旅游治理中的話語權較弱。

制度性話語權不足還體現在會間聯絡組的參與度上。目前,會間聯絡組正日益發揮重要作用,大量實質性議題或需要解決的具體問題在會間聯絡組進行討論。南極治理實踐表明,就特定議題主持會間聯絡組或者參與其間討論,形成的意見將會提交至協商會議,經協商國批準后成為措施或決議。在會間聯絡組進行討論,不僅易形成對本國有利的意見,而且提案通過的概率會大大增加。然而,中國參與會間聯絡組的程度不足,由我國牽頭主持的會間聯絡組較少。

3.2 中國參與南極治理的應對策略

對于中國參與南極治理面臨的挑戰,我們可以采取如下應對策略。首先,綜合采用各種方式化解負面言論。這可以從以下三方面著手: 第一,國家層面頒布中國的南極戰略,加快推出南極國內立法,以減少負面言論與不實報道。第二,進一步加強國際合作,盡量采用國際合作的手段來化解猜疑。例如,中國單獨申請指定冰穹A 地區為特別管理區失敗后,轉而采取聯合多國共同指定保護區的方式,這不僅增加通過的幾率,同時信息公開透明,在一定程度降低了猜疑。第三,建立一套易被國際社會接受、同時又維護中國南極權益的外宣機制,講好中國的南極故事。長期在南極活動的國家基本上都有一套自己的“南極敘事”方式。英國、澳大利亞、新西蘭等主權要求國不斷重復國家的南極考察先驅; 具有南極科研實力的國家不斷強調其南極科學考察的故事,如美國的伯德、日本的白瀨等。1984年,中國帶著“為人類和平利用南極做出貢獻”的使命前往南極、參與南極治理。我國可以充分利用并宣揚這一后到優勢,使我國的南極參與在國際社會獲得更多認同。

其次,借鑒他國的南極實踐經驗,從以下幾方面入手來增強制度性話語權。

第一,獲得制度性話語權的基礎是強大的南極科研能力。在南極治理中,決策制定最主要的來源是科研成果,任何機制首先需要收集數據、分析數據[19]。我國應加強南極科研水平,尤其是后期研究的水平,譬如為生物勘探等焦點議題拿出治理方案。

第二,適當地將目光投向南極治理中的中小問題,重視閉會期間的會間聯絡組。近年來,中國將較多精力放在環境保護等大議題上,對中小議題關注不足。事實上,參與大議題有相當的難度,大議題可能觸動更多國家的根本利益,不僅難以解決,而且可能會加劇各國對中國的戒心與疑慮。反過來,若在中小議題上發揮更多作用,則能逐漸積累更多的南極治理經驗。值得注意的是,這些中小議題大多由會間聯絡組處理與討論,這也是當前協商會議的趨勢,即越來越多的議題交由各類會間聯絡組討論并拿出建議草案。這就需要我國將精力從以往的參與年度協商會議大會投向閉會期間,培養一支綜合的人才隊伍,包括科研人才和外交人才,派遣這些專家參加到各類會間聯絡組的討論之中,真正地全方位參與南極治理。

第三,更為積極地提交工作文件。南極治理實踐表明,建議草案的發起者具有該領域的話語權與規則主導權,我國應積極提交工作文件,即使提出的意見或建議不完善,亦會由后續國家修繕。例如,在南極視察報告制定中,美國首先提出視察清單的格式問題,設立視察報告的寫作標準,這一標準后經英國加以完善,被協商國認定為執行視察權時必須依照的標準。

4 結論

當前,南極治理挑戰陡增,現有機制不足以應對。我國需要創制規則、積極參與南極制度建設,以此來穩定南極秩序,這亦是我國作為世界大國的責任。協商會議和養護會議是南極治理中最為重要的兩個平臺,各國在這兩個會議上制定南極治理中的絕大多數規則。本文以之為切入點,回溯我國參與南極治理的歷史進程。可以發現,在早期經歷較長時間的學習后,進入新世紀以來,中國開始積極利用規則,參與環境保護區議題,維護自身的南極利益與權益。近年來,我國關注點從南極活動、環境保護區議題擴散到其他議題,并且嘗試創制新規則,為南極治理提供新方案,如協商會議上提出《南極冰穹A 地區保護行為守則》草案,養護會議上提出研究與監測計劃等。與此同時,我國在協商會議和養護會議上的表現愈加主動,從早期的解釋本國工作文件,轉向對他國的工作文件提出問題,繼而與諸國展開辯論。

除了協商會議和養護會議外,南極治理中平臺還包括南極研究科學委員會(Scientific Committee on Antarctic Research,SCAR)、國家南極局局長理事會(Council of Managers of National Antarctic Programs,COMNAP)、南極環境保護委員會(Committee for Environmental Protection,CEP)等,我國積極參與這些組織并相繼獲得成員資格,近年來亦擔任高級職位,表明我國參與南極治理日趨全面與多元。

不過,我國在南極的考察和綜合實力的快速增強引發部分南極參與國的關注,這些國家為維護有利于己的戰略性國際制度,在不同程度上質疑與反對中國,甚至出現某種遏制態勢。對此,我國應綜合采用各種方式化解負面言論,扭轉不利局面,例如及早在國家層面頒布中國南極戰略、加強國際合作,以及建立一套容易被外界所接受的外宣機制。同時,加強科研能力、培養專業人才參與閉會期間會間聯絡組和更加積極地提交工作文件,以逐漸加強我國的制度性話語權。