基于CiteSpace的近30年北極環境研究熱點圖譜分析

谷玥 陸志波 姚俊蘭

(1 同濟大學環境科學與工程學院,上海 200092; 2 同濟大學圖書館,上海 200092)

提要 為了識別中外在北極環境領域的研究差距,構建先進的北極科考框架,基于CiteSpace 工具對國際和國內北極環境領域近30年的文獻進行計量。通過共現、聚類和共被引分析發現北極環境研究發展可分為三個階段; 北極八國和德英法在北極環境研究中占據主導地位; 北極環境研究與地質學和大氣科學等學科密切相關; 海冰、凍原、永久凍土和積雪是最熱門的北極環境污染物介質,多氯聯苯、汞和二氧化碳在污染物研究中占據主導地位; 突現性污染物的研究重點變化趨勢是氯代烴—臭氧—重金屬—黑碳,持久性有機污染物的突現性始終存在; 通過國際和國內的研究對比分析發現我國生態毒理學研究的不足。最后,從需要進行監測的污染物、可以運用的理論技術以及需要開展的環境領域科研工作等方面,對我國北極環境研究提出建議。

0 引言

在全球氣候變化、經濟全球化和區域一體化的背景下,北極在戰略、經濟、科研、環保、航道、資源等方面的價值不斷提升[1],受到國際社會的普遍關注。美國、加拿大、俄羅斯、挪威、丹麥、芬蘭、瑞典和冰島這八個北極國家以及北極理事會、北約和歐盟等與北極有關的組織對北極探索表現出濃厚的興趣,并積極制定北極政策。隨著人類對北極的了解逐漸深入。北極的人類健康風險[2]、海洋酸化[3-4]、海平面上升[5-6]等環境問題日益顯現,并成為反映全球氣候變化的指標。

各個國家和組織的北極政策越來越多的提及環境問題,內容涉及各類污染物的控制[7]、海洋酸化和生物多樣性等環境問題[8]以及國家間的科研合作和數據共享[9]。我國在2018年的《中國的北極政策》白皮書中提到保護北極自然環境和生態系統,養護北極生物資源,積極參與應對北極環境和氣候變化的挑戰[1]。2021年7月,我國已開始中國第十二次北極科學考察。我國在中國第十次北極科學考察中實施了海洋綜合調查,完成了水體、沉積物、底棲生物、浮游生物和微塑料的采樣,開展了北極海洋酸化、微塑料和人工核素的調查。但我國目前進行的研究主要是從國家科研需求出發,在選擇監測指標上存在被動性,科技實力與美國和俄羅斯等北極科技強國相比存在明顯不足。因此,本文將基于CiteSpace 軟件對國際(Web of Sciences Core Collection 數據庫)北極環境領域近30年的文獻進行計量研究[10-11],挖掘世界各國及組織在北極進行環境研究的情況,并對前沿熱點的研究內容進行分析,以掌握北極環境研究的動態變化,為我國北極科學考察提供思路,為構建先進的北極科考框架提出建議。

1 數據與方法

1.1 數據來源

文獻檢索使用Web of Sciences Core Collection (WoS),按照主題詞對核心合集進行高級檢索“TS=(Arctic* OR Greenland OR “Bering Sea” OR Svalbard OR “Barents Sea” OR “Kara sea” OR “Canada Basin” OR “Chukchi Sea” OR “Siberian sea”)”,檢索時間限定在1990—2020年,并限定Web of Sciences 類別為環境科學(Environmental Sciences),檢索文獻類型限定為文章(Article)及會議論文(Proceedings paper)。數據收集時間為2020年8月29日,共檢索到相關英文文獻11189篇,導出的信息包括題目、作者、關鍵詞、摘要、發表年份和引文等信息。

1.2 研究方法

本文使用CiteSpace(5.6.R2 版本)軟件以及統計學方法對經過去重的11189 篇文獻的題錄以及它們的參考文獻進行共現分析、合作分析、聚類分析以及共被引分析,明確北極環境研究的國際趨勢和研究熱點。軟件生成的分析圖譜能夠直觀反映各研究熱點詞的連接關系,連接線的粗細與兩個熱點詞的關聯度呈正相關,熱點詞圓圈面積與其出現頻率呈正相關,時間線視圖可以通過關鍵詞出現的時間跨度表達出不同時期的研究熱點。

2 發文量概況

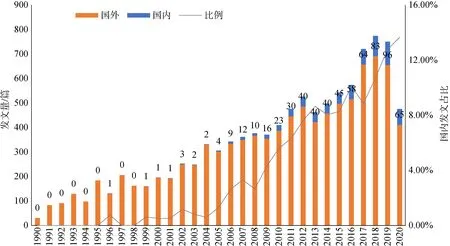

研究領域的年度發文數量能夠反映研究進程并確定研究階段,根據近30年國際北極環境研究年發文數量分布(圖1),可以將國際北極環境研究分為緩慢發展、高速發展和穩定發展三個階段,充分體現Logistic 模型S 型曲線。

圖1 1990—2020年北極環境研究發文數量年度分布Fig.1.Annual distribution of the number of publications on Arctic environmental research from 1990 to 2020

1990—1995年為緩慢發展階段。1995年之前的國際北極環境研究年發文數量不超過150 篇。這一階段更多的從理論出發論述全球氣候變化的趨勢以及污染物的發生和轉移途徑[12-14],但由于數據的缺失,并不能對污染物在生態系統中的遷移產生明確的認識[15-16],而我國在這一階段的相關研究處于空白狀態。

1996—2016年為高速發展階段。1996年以后,年發文數量快速上升,研究內容趨向多元化: 逐漸出現遙感和實時監測系統等用于數據收集的新技術,一定程度上彌補了北極數據缺口; 注重對生態毒理學的研究; 出現了對新型持久性有機污染物的研究,并開始了對底棲生物的探索。我國也是從這個階段才開始參與到北極環境研究當中,但初期發展緩慢,直至2007年,國內年發文數量才達到10 篇,之后中國發文數量的國際占比逐年提升,在2016年達到10.10%,我國的北極環境研究在國際占據的地位越來越重要。

2017年起北極環境研究進入穩定發展階段。近三年的年發文數量差別不大,最高點出現在2018年(774 篇)。經過數十年的發展,許多國家已經制定起了北極政策,對北極的探索也成為各國戰略的重要組成部分。

從各國的發文數量(表1)來看,美國和加拿大具有發文數量上的絕對優勢,發文數量分別占總數的35.4%和27.8%,遠高于其他國家; 同為北極八國的挪威、丹麥、瑞典和俄羅斯均居于前十位,芬蘭居于十一位,冰島居于二十四位; 德國、英國和法國作為非北極國家,卻對北極環境領域進行了許多研究,均位列前十; 我國由于起步較晚,發文數量占比為6.2%,位于第九位。

表1 各國發文數量分布(發文數量>100)Table 1.Distribution of the number of national publications

3 國際北極環境研究分析

3.1 學科分析

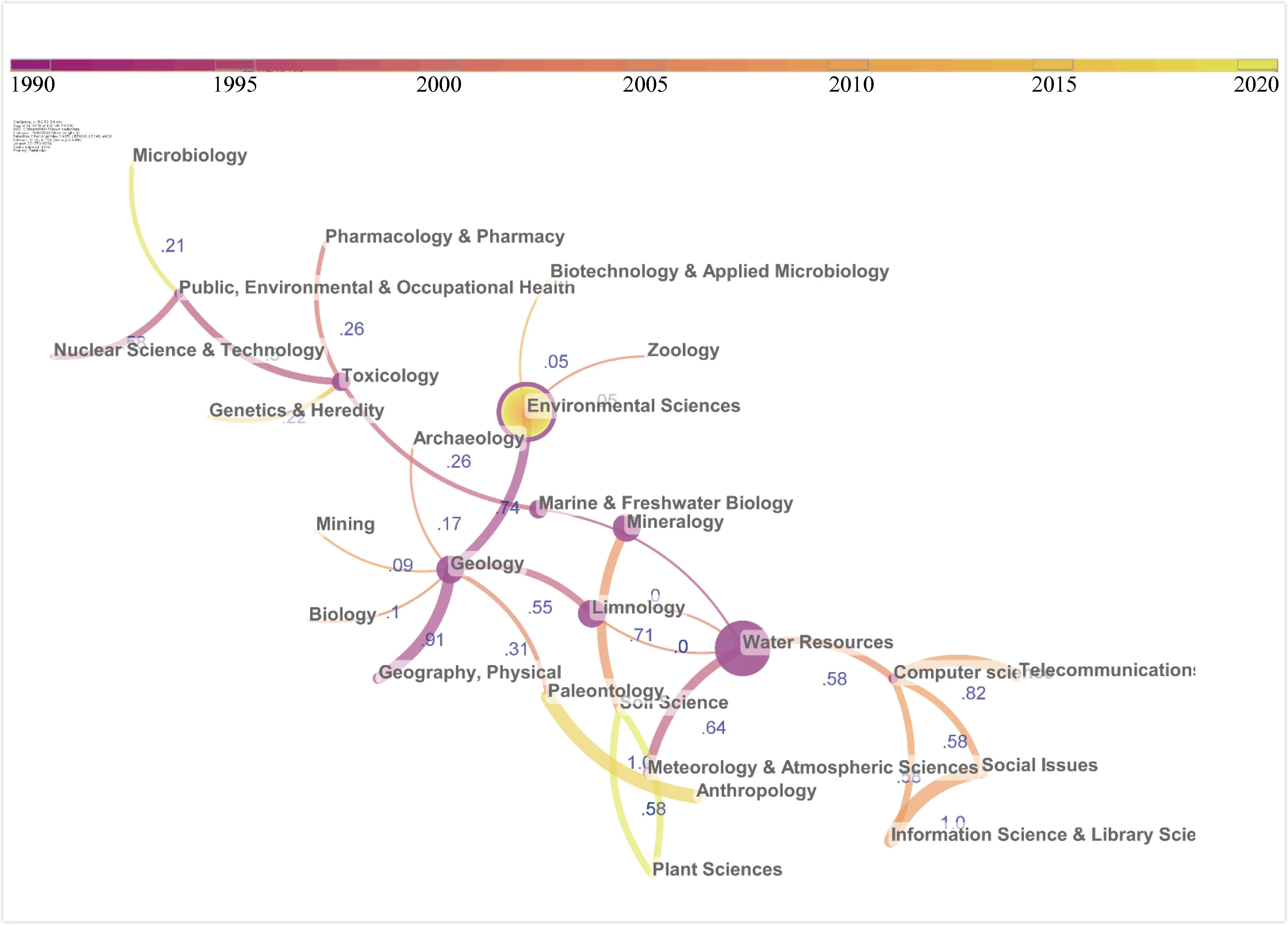

環境科學是一個交叉學科,在北極環境的研究中涉及到的學科眾多,掌握學科交叉的動態趨勢才能夠協調學科之間的發展,促進我國對極地環境的探索。對收集到的11189 篇文獻進行學科共現分析,查看除環境科學這一學科分支外其他學科的分布情況,列出出現頻率大于40 的學科及其中介中心性(圖2)。節點的中介中心性是指網絡中經過某節點連接兩點的最短路徑占這兩點之間的最短路徑總數之比,它能夠測度節點在網絡中的重要性。

除環境科學外,11189 篇文獻還涉及到較多的學科是氣象與大氣科學(2565 篇)、地質學(2292篇)、地理學(1425 篇)、生態學(1185 篇)和工程學(994 篇),學科之間的合作也是研究中不可缺少的一部分。其中,工程學的中心性(0.11)最大,它最大程度地連接了不同學科的研究; 地質學、水資源學、氣象與大氣科學和生態學也起到了良好的連接作用,中心性分別為0.08、0.07、0.04 和0.04。在進行環境研究的過程中也要重點關注起到中心作用的學科,可以借鑒這些中介性學科以及與它們相連學科的研究技術和原理,為極地環境研究提供思路和方法。

使用尋徑剪枝功能對學科共現結果進行處理[17],運用較小生成樹及復雜連接刪除算法,保留最重要連接,簡化網絡并突出其重要的結構特征,處理結果具有唯一性。運用此方法處理文獻后的結果如圖3 所示。其中,節點的大小對應該學科出現頻率的大小,有紫色外圈的節點表現出高中心性; 節點之間的連線表示共現關系,其粗細表示共現強度,線上數字表示強度數值; 連線顏色對應節點第一次共現的年份,顏色從紫色到黃色表示年份從1990 到2020 的變化。結果表明,與北極環境科學(Environmental Sciences)最相關的學科分別是地質學(Geology)、動物學(Zoology)和生物技術與應用微生物學(Biotechnology & Applied Microbiology),連接強度分別是 0.74、0.05 和0.05(圖3)。在進行北極環境研究的過程中也要與地質和生物等學科進行配合與協調,為北極環境研究提供理論基礎和途徑方法。如遙感技術和模型測試被大量用于污染源的識別[18-20]及長期監測[21-22],氣溶膠和黑碳等污染物的濃度很大程度上受到氣象條件的影響[23],北極的哺乳動物和浮游生物被用于食物網和生態毒理學的研究。

圖2 學科分布情況(出現頻率>50)Fig.2.Distribution of disciplines (frequency of occurrence> 50)

圖3 北極環境研究相關學科Fig.3.Related disciplines of Arctic environmental research

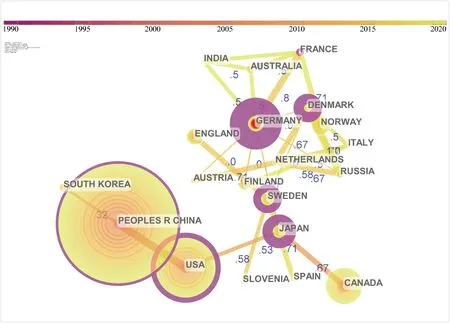

3.2 合作網絡分析

通過合作網絡分析可以得到各個國家和機構的合作圖譜,識別出中心性較高的國家和研究機構,明確國家和機構合作開始的時間,并指出各個國家和機構的合作強度。合作分析中共出現106個參與北極環境研究的國家(圖4),圖中節點的大小對應國家發文量的多少; 紫色外圈的節點表現出高中心性; 節點之間的連線表示合作關系,其粗細表示合作強度; 連線顏色對應國家之間第一次進行合作的年份,顏色從紫色到黃色表示年份從1990 到2020 的變化。結果表明,北極環境研究的合作主要在北極國家和歐美國家之間展開,瑞士、美國、希臘、保加利亞和加拿大在國家合作中起到了重要作用,中心性分別為0.92、0.69、0.51、0.40 和0.39。前文提到,美國和加拿大的研究具有發文數量上的絕對優勢,即圖4 中最大的兩個節點,他們的節點周圍呈發散狀,與其他許多國家都有合作且均是從早些年份就開始的,但兩國與其他國家的連線均較細,表明合作強度較弱,且美、加兩國之間的連接強度也極低。許多小國家發表的文章數量雖然很少,但近五年開始進行合作,且相互之間聯系密切。突現性詞匯是通過考察詞頻,選出的在某段時間內出現頻次突然增大的詞匯(含紅圈的節點),能夠反映研究主題發展的熱度。其中中國的突現性最高(27.09),反映了中國北極環境研究發展迅速,此外美國(17.01)、加拿大(16.45)、俄羅斯(11.12)和波蘭(10.07)的突現性也較高,表明北極地區逐漸引起更多國家的關注。

圖4 國家合作圖譜Fig.4.Cooperation atlas of countries

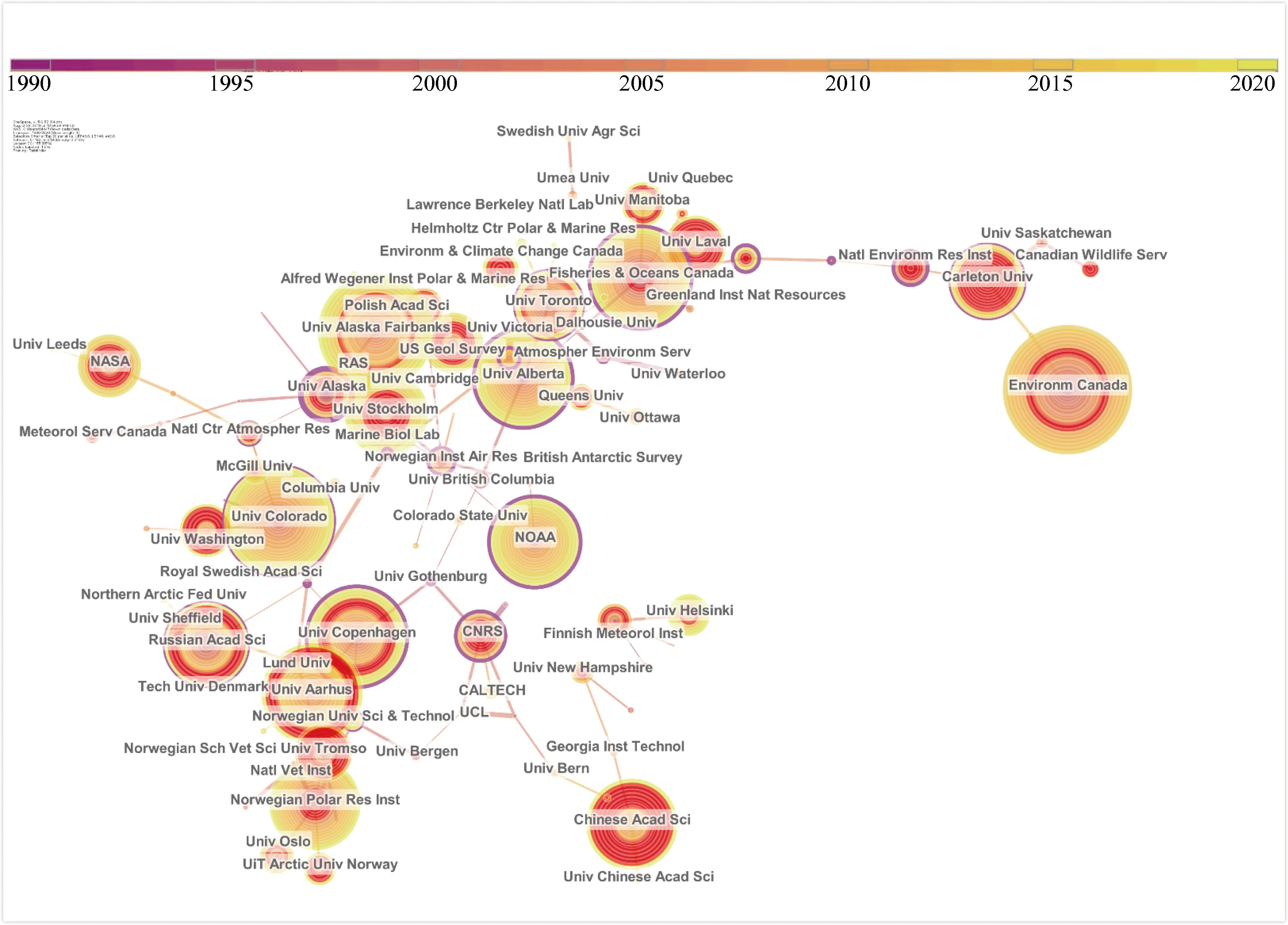

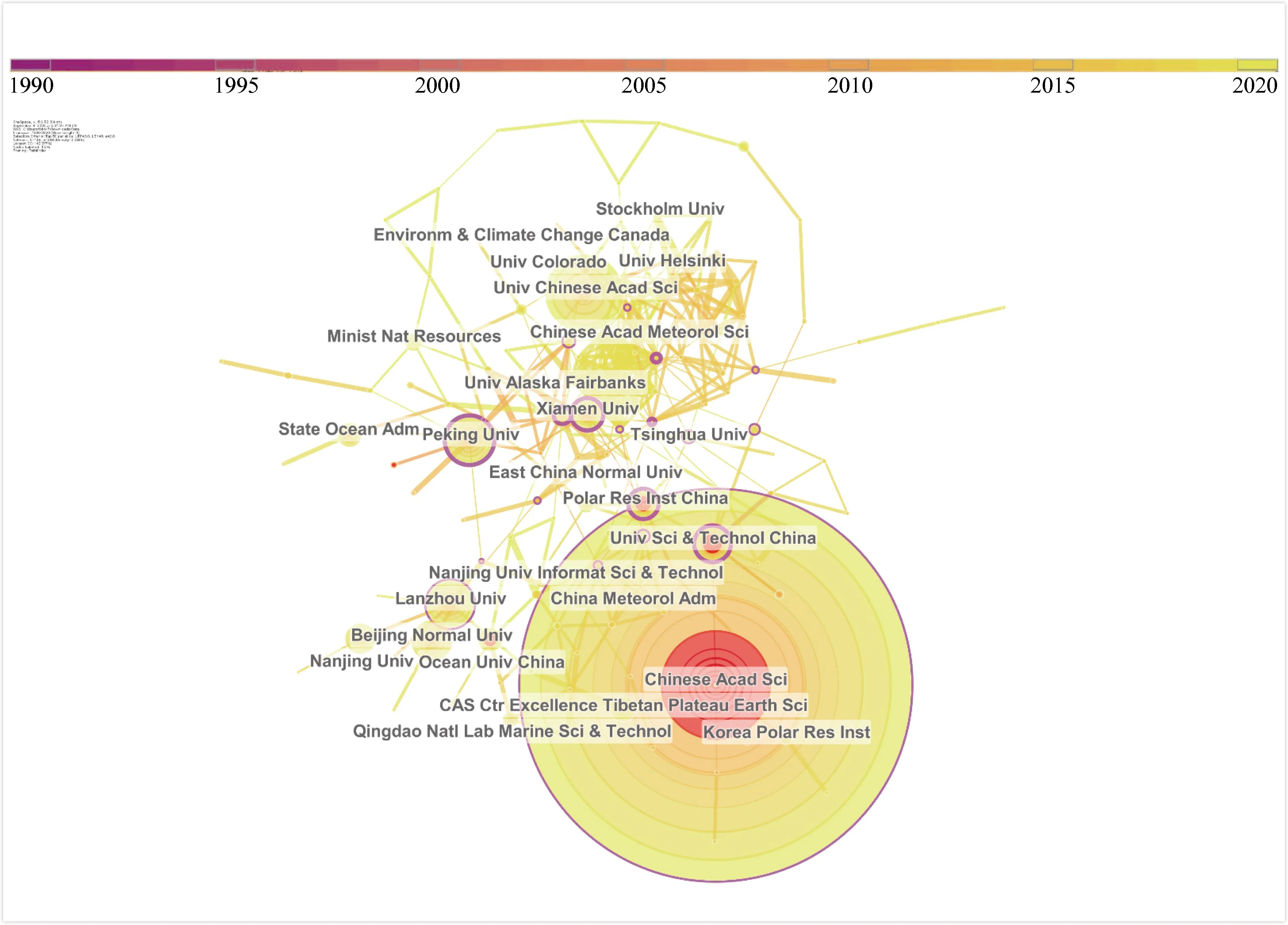

在機構合作分析中,共出現231 個與北極環境領域有關的研究機構(圖5),圖中節點的大小對應機構發文量的多少; 紫色外圈的節點表現出高中心性; 紅色外圈的節點表現出當年的突現性; 節點之間的連線表示合作關系,其粗細表示合作強度; 連線顏色對應機構之間第一次進行合作的年份,顏色從紫色到黃色表示年份從 1990 到2020 的變化。加拿大環境署(Environm Canada)發文量最大,達到了450 篇,其次是丹麥奧胡斯大學(Univ Aarhus)和美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校(Univ Alaska Fairbanks)分別達到了389 和381 篇,三個機構的合作路線均比較單一,相互之間幾乎沒有合作。加拿大環境署和美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校從1990年左右就開始與其他機構進行合作,而丹麥奧胡斯大學則是近10年才開始合作研究。中心性排在前五位的機構分別是美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)、法國國家科學研究中心(CNRS)、利物浦大學(Univ Liverpool)、懷俄明大學(Univ Wyoming)和阿比斯庫科學研究站(Abisko Sci Res Stn),中心性分別為0.94、0.44、0.39、0.39 和0.35,對北極環境領域研究合作具有重要作用。有79 個研究機構出現過發文量爆發的情況,曾經加強了對北極環境的研究,其中突現性最高的是加拿大環境與氣候變化(Environm & Climate Change Canada)、丹麥國家環境研究所(Natl Environm Res Inst)和挪威北極大學(UiT Arctic Univ Norway),突現性分別為54.32、37.86 和31.36,三個機構從20 世紀90年代開始,直至2015年左右始終保持突現性,說明這三個機構開展北極環境研究較早且發展較快。整體來看,進行北極環境領域研究的機構之間的合作較為分散,主要是國家內部的機構進行合作,但強度很低。中國在合作網絡中處于邊緣位置,與其他國家機構的合作很少。

圖5 機構合作圖譜Fig.5.Cooperation atlas of institutions

3.3 關鍵詞分析

3.3.1 共現分析

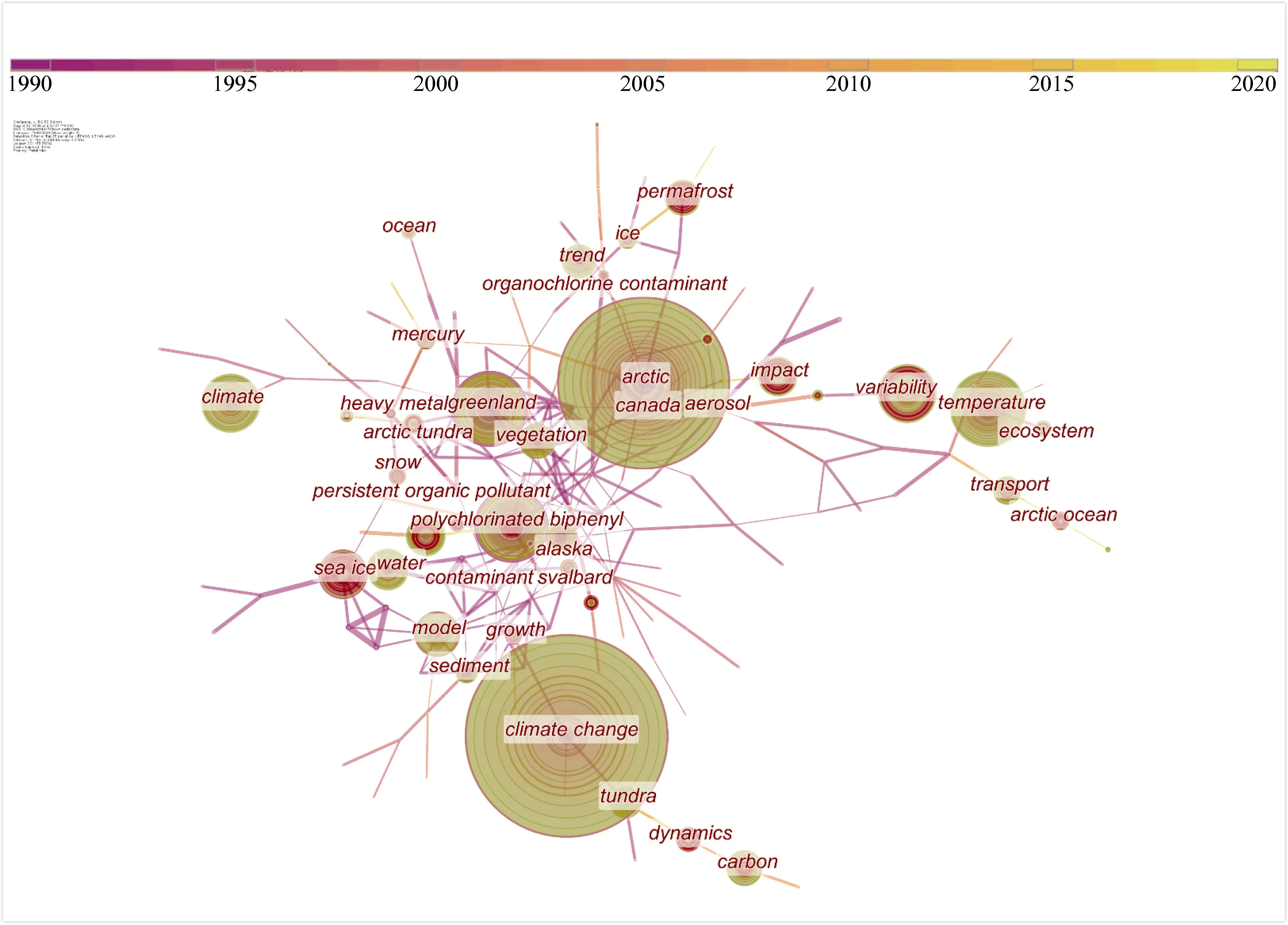

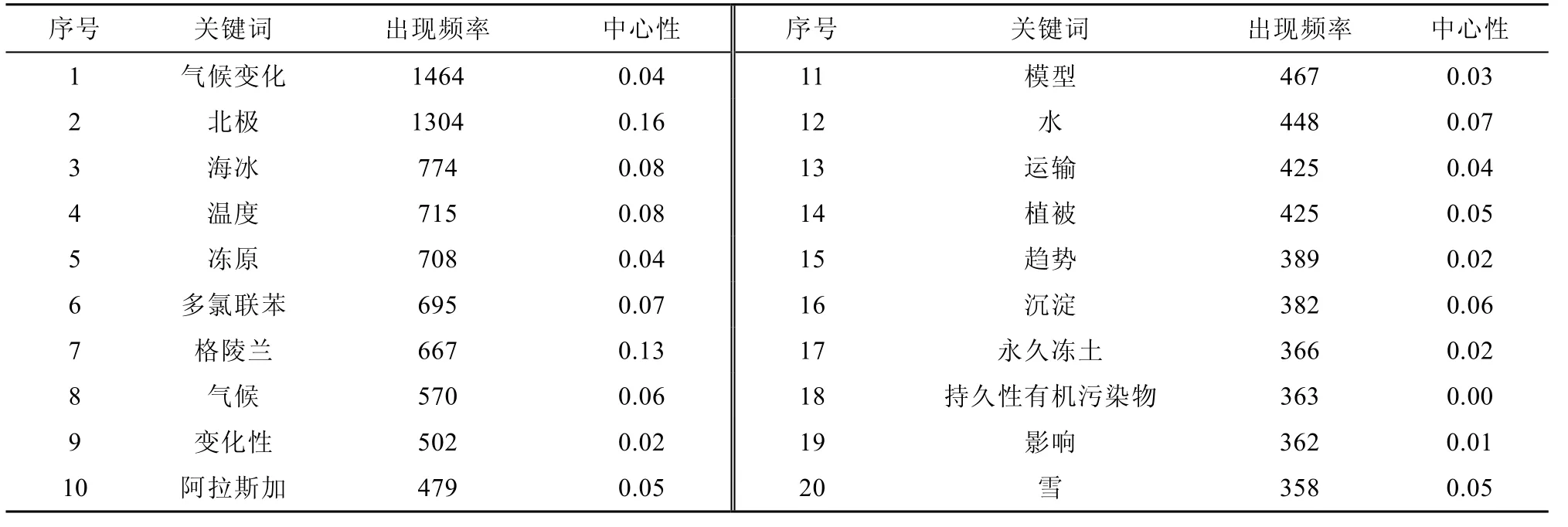

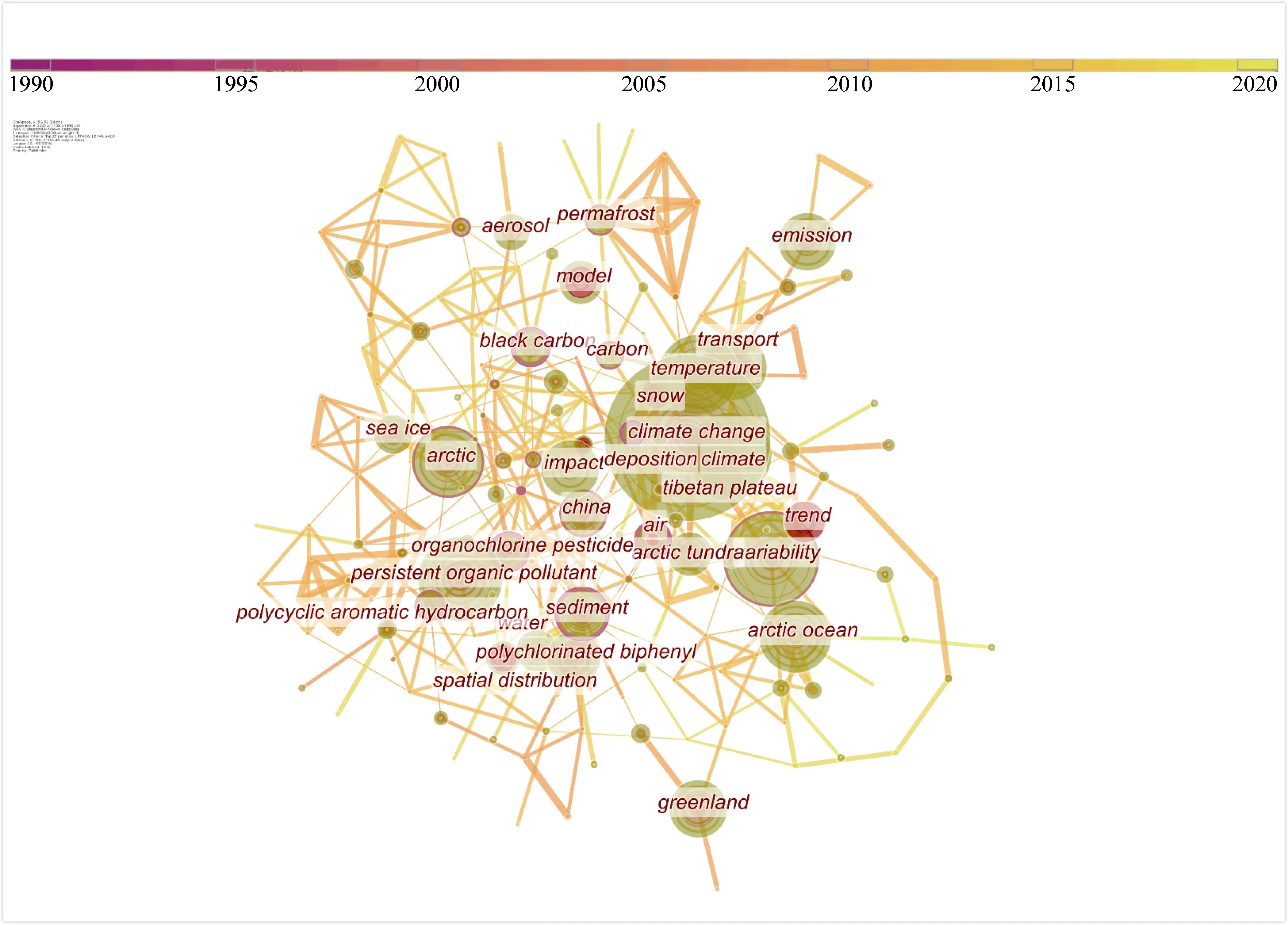

關鍵詞能夠反映文章的核心和主要研究對象,采用CiteSpace 進行關鍵詞共現分析可以掌握研究領域的熱點,找到關鍵節點(圖 6),對識別出的關鍵詞進行大小寫、縮寫與全稱合并,共得到274 個關鍵詞。知識圖譜中共現詞頻最高的前20 個重要關鍵詞見表2。高頻關鍵詞內容繁雜,其中包括污染物、地理位置、環境問題以及污染物介質。為了更加清晰地分辨研究內容與趨勢,通過專家咨詢對關鍵詞進行篩選,并按照研究地點、環境監測的介質和污染物進行分類并統計出現頻率,得到環境研究的具體對象及熱點問題。

圖6 關鍵詞共現圖譜Fig.6.Co-occurrence atlas of keywords

表2 1990—2020年北極環境研究高頻關鍵詞Table 2.Top 20 keywords in Arctic environmental research from 1990 to 2020

從涉及研究地理位置的關鍵詞表(表3)中發現,北極環境研究主要在北美大陸、北極島嶼和大洋中進行,在格陵蘭進行的研究最多(667 篇),其次是阿拉斯加(479 篇)、斯瓦爾巴群島(254 篇)和北冰洋(240 篇); 其中格陵蘭、阿拉斯加、斯瓦爾巴群島、北冰洋和巴倫支海的研究均具有中心性。圖7a 將環境研究的污染物介質分為動物、植物、水體、大氣、土地、沉積物和冰雪,其中海冰、凍原、永久凍土和積雪是出現頻率較高的污染物介質,分別為774、708、366 和358; 海冰具有最大的中心性(0.08),表明在海冰中進行了交叉學科的研究。圖7b 將環境研究關注的污染物分為金屬、無機物、有機氯及其他有機物; 多氯聯苯、汞和二氧化碳具有最高的出現頻率和中心性,其出現頻率分別為695、341、271,中心性分別為0.07、0.04、0.02,這三種污染物在北極環境研究中的重要性可見一斑。

表3 研究地點關鍵詞分布Table 3.Distribution of keywords of research location

圖7 污染物及介質關鍵詞出現頻率.a)按污染物介質分類; b)按污染物分類Fig.7.Frequency of keywords of pollutants and media.a) classified keywords by different environmental media; b) classified keywords by different types of pollutant

3.3.2 突現分析

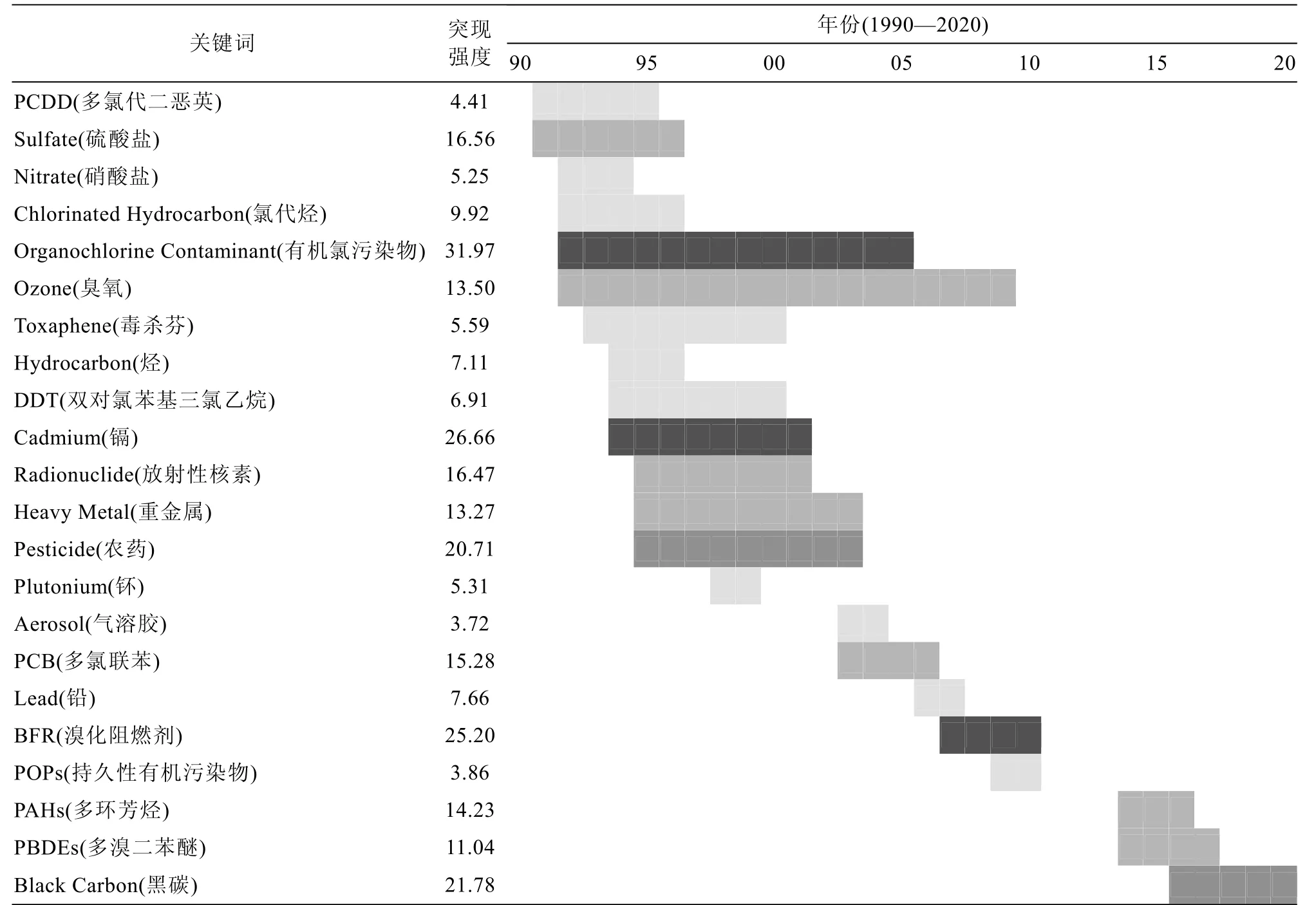

使用突現詞功能對關鍵詞進行分析,通過考察詞頻,選出在某段時間內出現頻次突然增大的關鍵詞,以此反映研究關鍵詞的時間發展趨勢。數據篩選為(Top 50 per slice),得到131 個突現詞及其突現性動態變化,通過對關鍵詞進行篩選,得到與污染物相關的22 個關鍵詞,獲取22 種污染物的突現強度,并得到年份變化,突現強度越大,填充顏色越深,見表4。

表4 突現性污染物時間趨勢Table 4.Time trend of burst of pollutant

有機氯污染物(Organochlorine Contaminant)、鎘(Cadmium)和溴化阻燃劑(Brominated Flame Retardant,BFR)是近30年的研究中突現強度最大的三個污染物關鍵詞,在多個年份保持著突現性。多氯代二惡英(PCDD)、硫酸鹽(Sulfate)、硝酸鹽(Nitrate)和氯代烴(Chlorinated Hydrocarbon)[24-25]等在早期具有突現性,但隨著時間變化,研究重點逐漸向有機氯污染物(Organochlorine Contaminant)[26]、臭氧(Ozone)、鉛(Lead)和鎘(Cadmium)等重金屬(Heavy Metal)[27]轉移,并與生態毒理學相聯系[28-30],近十年的突現性污染物是多環芳烴(PAHs)、多溴二苯醚(PBDEs)和黑碳(Black Carbon)。

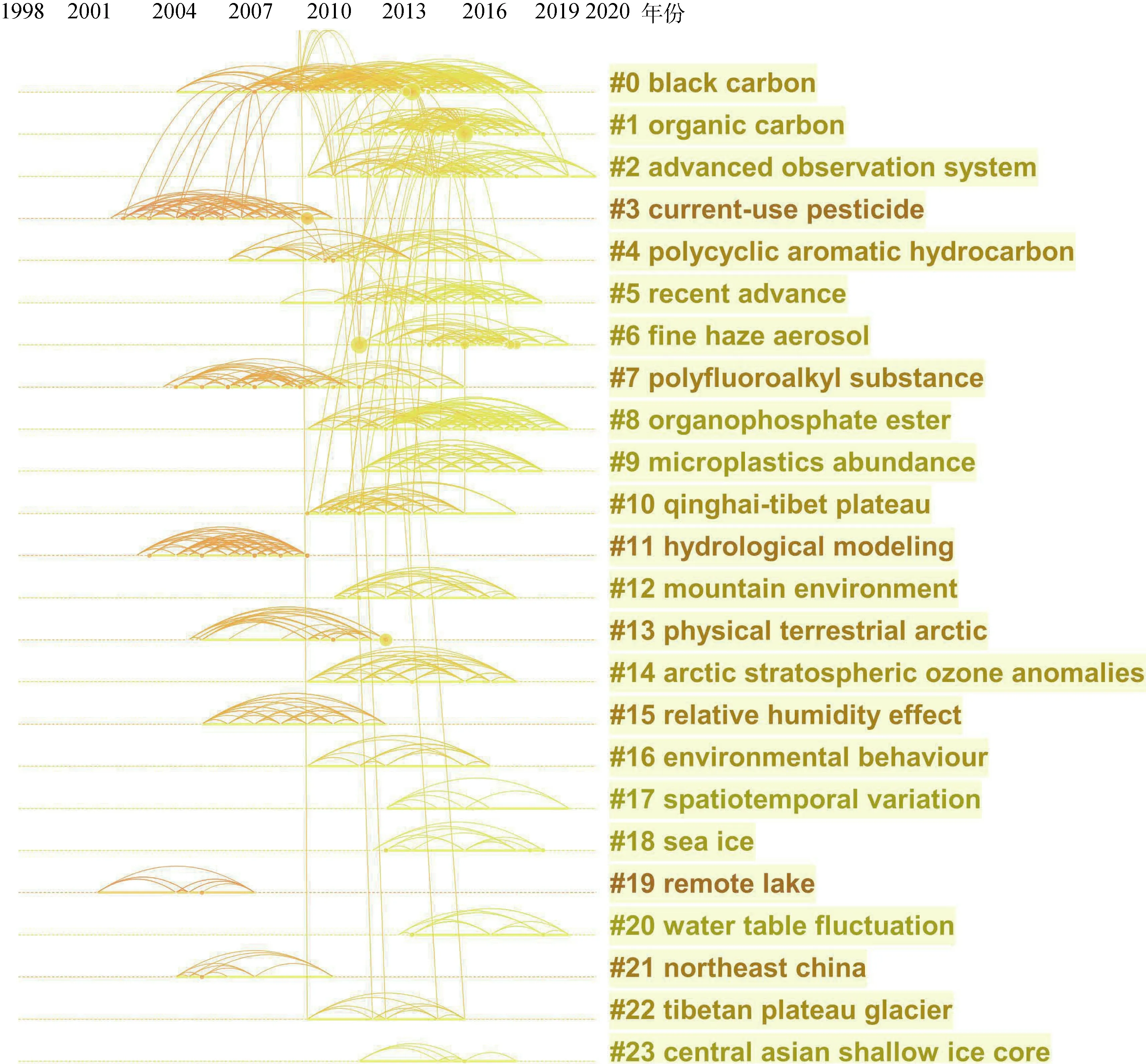

3.4 研究主題演進

研究主題的時間變化可以表明研究主題的熱度變化與趨勢,通過文獻的共被引分析可以對被引文獻進行相關分析,并將有共同研究內容、相同施引文獻的文獻進行聚類,共引文獻數量越多,文獻間的相關性越大,聚成一類的概率也越高,從而理清北極環境研究主題的演進。參數設置為(Top 50 per slice),從11189 篇文獻中共產生了278262 篇被引文獻,選取特征詞(Term),采用對數極大似然率算法(LLR)進行共被引分析和聚類分析,共產生了113 個聚類,舍去較小的聚類,在時間線視圖下得到最大的24 個聚類的時間線分布(圖8)。聚類模塊性指數Q=0.8345,24 個聚類的平均聚類輪廓性指數S=0.96,劃分出的聚類結構顯著,聚類合理[17]。

圖8 聚類時間線分布Fig.8.Timeline view of cluster distribution

聚類結果涉及北極環境研究的污染物、北極生物、研究地點和科學技術等方面,最大的四個聚類分別是北極犬類(#0)、加拿大雷索盧特灣(#1)、北極熊(#2)和黑碳(#3),平均引用年份分別是2000、1991、2010 和2011年。犬類(#0)聚類內部包含了北極狐、北極熊、哺乳動物、浮游動物和食物網等特征詞,可以將其看作是描述北極環境生物的一個聚類,與生態毒理學相聯系,被引持續到2010年; 而北極熊(#2)作為一個單獨的聚類標簽,被引從2000年開始活躍至今,成為研究北極乃至全球氣候變化的重要抓手; 鯨類(#15、#20)和鳥類(#17)雖然也單獨成聚類,但聚類很小,且被引量很低。加拿大雷索盧特灣(#1)和埃爾斯米爾島(#12)作為聚類標簽單獨出現,顯示出加拿大北極研究的重要地位,與前文加拿大的發文優勢相印證,關于這兩個地區的研究從20 世紀80年代開始進行,2000年以后被引量大幅減少。此外,2000年之前的聚類還有大氣采樣系統(#4)、水文學(#9)、冰間湖(#19)、放射性評價(#13)和二氧化碳通量(#5); 隨著時間的推進,聚類主題向大氣邊界層(#6)和環境變化(#7)轉移; 關于北極熊(#2)、黑碳(#3)、全氟辛烷磺酸鹽(#8)、汞(#11)和微塑料(#23)的研究在近十年仍是熱點,除微塑料(#23)外均保持突現性; 微塑料作為新型污染物,預計相關研究會逐步發展完善。聚類內部引用密集,但聚類之間的引用較少,尤其是在新興的研究主題之間。北極熊等哺乳動物與環境變化和全氟辛烷磺酸鹽存在很強的共被引關系[31-32],微塑料、汞、大氣邊界層和全氟辛烷磺酸鹽分別與黑碳[33-34]存在較弱共被引關系,研究主題之間相互借鑒、共同發展。

4 國內北極環境研究分析

在收集到的數據基礎上,篩選出發文國家包括“PEOPLES R CHINA”的數據,共得到646 條數據,下文將對國內參與北極環境研究的學科和機構合作情況以及研究主題演進進行分析,以明確國內研究與國際研究的區別與差距,從而提出我國北極環境研究建議。

4.1 研究概況

4.1.1 學科分析

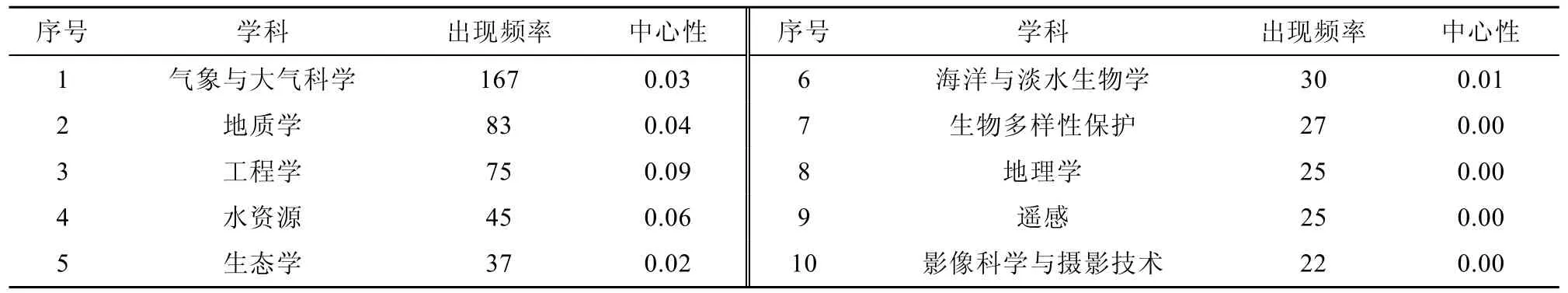

對我國的646 篇文獻進行學科共現分析,查 看除環境科學這一學科分支外其他學科的分布情況,列出出現頻率大于20 的學科及其中介中心性(表5)。除環境科學外,發文涉及最多的學科是氣象與大氣科學(167 篇)、地質學(83 篇)和工程學(75篇),中介中心性最高的學科是工程學(0.09)、水資源(0.06)和地質學(0.04)。說明我國北極環境研究離不開對大氣和地質工程的探索,且工程學能夠最大程度地促成我國各個學科在北極環境研究的合作。

表5 國內發文學科共現分析Table 5.Co-occurrence analysis of domestic articles

4.1.2 合作網絡分析

對我國的646 篇文獻進行國家合作網絡分析,并使用尋徑剪枝功能進行網絡簡化,共發現21 個與我國有合作關系的國家(圖9)。節點的大小對應國家發文量的多少,紫色外圈的節點表現出高中心性; 紅色圈的節點表現出當年的突現性; 節點之間的連線表示合作關系,其粗細表示合作強度; 連線顏色對應國家之間第一次進行合作的年份,顏色從紫色到黃色表示年份從1990 到2020 的變化。其中,發文量最高的為美國(173 篇)、加拿大(70 篇)和英國(39 篇); 中介中心性最大的三個國家,德國(1.26)、日本(0.64)和瑞典(0.51),它們在促成我國和其他國家合作中起到了重要作用; 德國(4.34)是唯一具有突現性的國家。在北極環境領域與我國合作關系最強的是美國和韓國,合作強度分別為1.0 和0.32,合作分別從2003 和2009年開始。

圖9 我國國際合作圖譜Fig.9.Cooperation atlas of China

對我國的646 篇文獻進行機構合作網絡分析,共發現146 個相關的研究機構(圖10),圖中節點的大小對應國家發文量的多少,紫色外圈的節點表現出高中心性; 紅色圈的節點表現出當年的突現性; 節點之間的連線表示合作關系,其粗細表示合作強度; 連線顏色對應國家之間第一次進行合作的年份,顏色從紫色到黃色表示年份從1990到2020 的變化。中國科學院(Chinese Acad Sci)、中國科學院大學(Univ Chinese Acad Sci)、蘭州大學(Lanzhou Univ)、北京大學(Peking Univ)和北京師范大學(Beijing Normal Univ)發文量最大,分別達到276、57、38、33 和31 篇; 中心性排在前三位的機構分別是美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校(Univ Alaska Fairbanks)、廈門大學(Xiamen Univ)和中國極地研究中心(Polar Res Inst China),中心性分別為0.34、0.33 和0.27,對促成我國北極環境領域合作具有重要作用; 中國科學院(Chinese Acad Sci)、中國科學技術大學(Univ Sci & Technol China)和中國極地研究中心(Polar Res Inst China)的突現性最高,分別為19.98、6.65、5.92,但三個機構的突現性集中在2006—2015 這十年之間,近五年并未表現出突現性。從總體來看,中國科學院具有高發文量和突現性,中國極地研究中心具有高中心性和突現性,對北極環境研究較為集中并促成了國內外科研機構的合作,這兩個機構在我國北極環境研究中占據重要地位。

圖10 我國機構合作圖譜Fig.10.Institutions cooperation atlas of China

4.1.3 關鍵詞分析

對國內的數據進行關鍵詞共現分析,共得到189 個關鍵詞(圖11)。知識圖譜中共現詞頻最高的前20 個重要關鍵詞見表6。高頻關鍵詞內容繁雜,包括多氯聯苯和農藥等有機污染物,北冰洋和格陵蘭等地理位置以及水、海冰和大氣等污染物介質,還出現了宏觀性的描述性詞語,如氣候變化和趨勢等。氣候變化、變化性和持久性有機污染物為出現頻率最高的關鍵詞,分別達到86、51、46 篇; 沉淀、黑碳、西藏高原、持久性有機污染物、多環芳烴和二氧化碳均具有超過0.1 的中介性,分別為0.3、0.25、0.2、0.1、0.1 和0.1,在連接不同主題的北極環境研究中十分重要。此外,分析共發現7 個突現詞,它們的突現強度以及時間分布見表7,突現強度差別很小,均處于3.5 至5.0 之間,從時間趨勢發現,突現詞由空氣、記錄、有機氯農藥和雪轉變為空間分布、趨勢和模型。

圖11 國內關鍵詞共現圖譜Fig.11.Keywords co-occurrence atlas of China

表6 1990—2020年我國北極環境研究高頻關鍵詞Table 6.Top 20 keywords in Arctic environmental research of China from 1990 to 2020

表7 突現性關鍵詞時間趨勢Table 7.Time trend of burst of keywords

4.2 研究主題演進

通過發文量和合作網絡分析已經能初步看出國內外在北極環境領域的差異,下文將對國內的北極環境研究主題進行聚類分析。通過對比聚類詞及其時間演化得到我國與國際北極研究的側重點與差異,為我國的北極環境研究發展提供對策和建議。在收集到的數據基礎上,篩選出發文國 家為中國的數據,參數設置為(Top 50 per slice),從646 篇文獻中共產生了26379 篇被引文獻,選取特征詞(Term),采用對數極大似然率算法(LLR)進行共被引分析和聚類分析,共產生了159 個聚類,舍去較小的聚類,在時間線視圖下得到最大的24 個聚類的時間線分布(圖12)。聚類模塊性指數Q=0.8943,24 個聚類的平均聚類輪廓性指數S=0.98,劃分出的聚類結構顯著,聚類合理[17]。

國內研究聚類結果涉及污染物、科學技術、研究地點等方面,最大的24 個聚類的平均引用年份均處于2004—2015 之間,研究主題已從農藥(#3)、水文模型(#11)和中國東北部(#21),演進到新型污染物[黑碳(#0)、多環芳烴(#4)、細顆粒物氣溶膠(#6)、全氟辛烷磺酸鹽(#7)、有機磷酸酯(#8)、微塑料(#9)])、環境現象[(臭氧異常(#14)、時空變化(#17)、海平面波動(#20)、青藏高原(#10、#22)]和先進的觀測系統研究(#2)。聚類內部引用密集,但聚類之間的引用很少,黑碳(#0)和有機碳(#1)分別與青藏高原(#10、#22)[35]之間引用較為密集,觀測系統和細顆粒物[36]之間引用較為密集,其他聚類之間基本無引用關系。

4.3 中外對比分析

在學科分析中,中外共現學科中出現頻率較高的均包括氣象與大氣科學、地質學和工程學; 工程學、地質學和水資源均具有較高的中介性,中外結果保持一致。國際與北極環境科學最相關的學科為動物學和生物技術與應用微生物學,但在我國的學科分析中并未出現與動物相關的學科,表明我國在北極環境生物研究領域的缺失。從關鍵詞分析中能夠看出,中外頻率最高的20 個關鍵詞差別很小,都包括了多氯聯苯等持久性有機污染物,海冰、凍原等污染物介質,格陵蘭等地理位置。從聚類結果來看,我國北極區域研究的聚類從2000年后才開始出現,與國際相比缺少了17年的研究歷史。雖然我國的發文總量在國際上存在突現,但國內的研究較為分散,沒有形成具有突現性的研究主題,我國的北極研究尚處于探索階段。從研究主題的演進來看,我國關于黑碳、 微塑料和全氟辛烷磺酸鹽的研究熱點能夠緊跟國際研究趨勢,并且發揮了青藏高原這一地區的海拔優勢,進行了北極濤動與高原氣候之間的相關性探索[37-38]; 但相比于國際研究中出現的鳥類、哺乳類以及浮游生物等特征詞,我國聚類中未出現與生物有關的信息,在有關生態毒理學的研究中存在明顯不足,這一現象極有可能是我國對于北極生物數據的獲取不足以及對生物數據的處理分析方法不完善導致的。目前我國的國家極地數據中心記載了與浮游生物、底棲生物、魚類等水中生物有關的數據,但對于陸地的大型哺乳動物知之甚少,在不擾亂北極生態系統條件下的生物數據獲取和分析是值得進一步研究的問題。

圖12 國內研究聚類時間線分布Fig.12.Timeline view of domestic cluster distribution

5 結論

本文基于全球北極環境研究發文情況,從發文量、研究合作情況、研究主題及熱點的變化,對近30年的北極環境研究情況進行討論,并對中國北極環境研究的發展提出建議。

1.從發文數量來看,可以將國際北極環境研究分為緩慢發展、高速發展和穩定發展三個階段。美國和加拿大在發文量上占據絕對優勢,中國雖然起步較晚,但發文量占比逐年上升,總體來看,北極八國以及德、英、法在北極環境研究中占據主導地位。作為交叉學科,北極環境研究與地質學、動物學和生物技術與應用微生物學科密切相關,但中國在北極環境動物方面的研究缺失,在進行環境研究時可以參考相關學科理論與技術,如遙感、模型測試和生物技術等,完善環境研究體系。

2.從研究的合作情況來看,共有106 個國家的231 個機構參與到北極環境研究中來。國家之間的合作非常有限,主要在北極國家和歐美國家之間展開。美國與加拿大雖然發文數量最多,但兩國之間的連接度極低。機構之間的合作分散,主要限于國家內部。中國主要的合作伙伴是美國和韓國,中國科學院和中國極地研究中心在中國北極環境研究中占據重要地位。

3.將關鍵詞按照研究地點、污染物及其介質進行分類,發現北極環境研究主要在北美大陸、北極島嶼和大洋中進行,海冰、凍原、永久凍土和積雪是出現頻次較高的污染物介質,多氯聯苯、汞和二氧化碳在環境污染物研究中占據主導地位,污染物研究熱點的變化趨勢是氯代烴—臭氧—重金屬—黑碳,而持久性有機污染物關鍵詞突現性始終存在[39-40]。

4.通過對國際和國內的研究主題演進對比,發現近十年國際北極環境研究主題是北極熊、黑碳、全氟辛烷磺酸鹽、汞和微塑料。中國在黑碳、微塑料和全氟辛烷磺酸鹽的研究能夠緊跟國際局勢,并發揮西藏高原的高度優勢進行大尺度的氣候變化研究,但中國關于生態毒理學的研究存在明顯不足。在進行北極環境研究時,中國需關注多氯聯苯、汞和二氧化碳等近三十年來占據研究主導地位的污染物以及黑碳、多環芳烴和多溴二苯醚等近十年的新興污染物; 從海冰、凍原、永久凍土和積雪等污染物介質入手,研究污染物的賦存形式、濃度水平與空間分布; 運用地質和生物等學科的理論技術,使用遙感和模型測試等方法識別污染源,獲取粒徑分布信息,獲取北極生物數據并創新分析方法,進行污染物的生物放大效應、累積效應及潛在生態毒性的分析; 開辟多元化國際合作渠道,積極建立北極環境領域科研合作關系。進一步提升中國在北極地區的長期監測能力,進行北極氣候變化時間趨勢的觀察與預測。