某道路工程地基處理設計

蔣義圣

(湖南大學設計研究院有限公司廈門分公司,福建 廈門 361000)

1 區域地質概況及工程地質條件

1.1 工程概況

本項目位于寧德市區臨海開發片區,道路等級為城市主干路,機動車道為雙向六車道,道路紅線寬36.0~50 米。道路總長3.476 里。設計行車速度50km/h,建筑界限:≥5.0 米,設計暴雨重現期:P=1 年,防洪標準:30 年一遇,地下結構物荷載等級:公路Ⅰ級,地震設防烈度:6 度。

1.2 線路區巖土體特征

本路段沿線分布的地層按其成因類型及時代,劃分為第四系堆積物和侵入巖。根據鉆探揭露,擬建場地巖土體的分布及特征按埋藏順序分述如下:(1)雜填土①a(Q4ml):該層主要分布于擬建道路表層;(2)素填土①b(Q4ml):該層主要分布于擬建道路表層;(3)填石①c(Q4ml):該層僅部份有揭露;(4)淤泥②(Q4m):該層僅部分鉆孔有揭露;(5)卵石③a(Q4al+pl):該層大部分鉆孔有揭露;(6)粉質粘土③b(Q4al+pl):該層僅部分鉆孔有揭露;(7)中砂③c(Q4al+pl):該層僅部分鉆孔有揭露;(8)殘積砂質粘性土④(Qel):僅部分鉆孔有揭露。

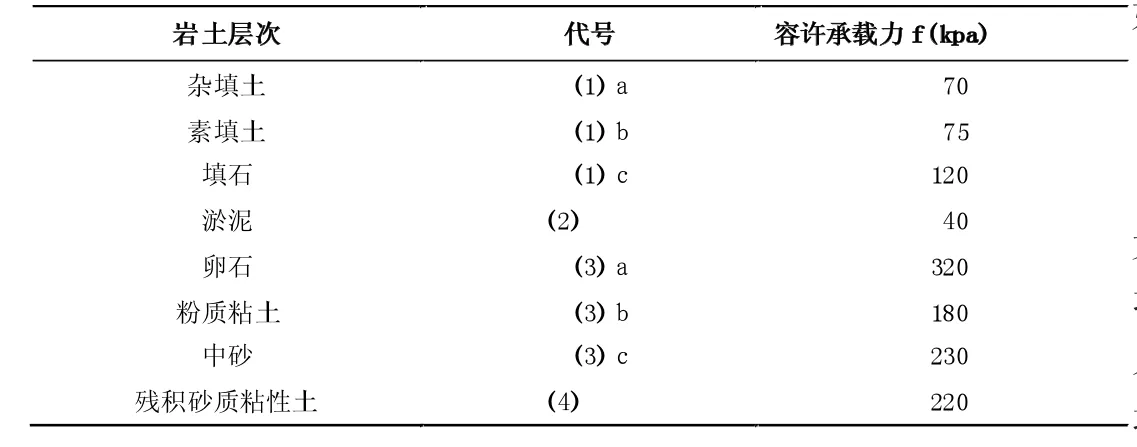

表1 地基承載力容許值

表2 各土層主要性質指標

1.3 地震效應及場地類別

1.3.1 地震效應。根據規定綜合判定[1],擬建工程位于抗震設防6 度區,設計分組為第一組,基本地震加速度值為0.05g。根據鉆探揭露,擬建場地分布有飽和軟土,淤泥②剪切波速一般>90m/s,依國標[2]有關條款判定,在6 度地震作用下,可不考慮其震陷影響。另外場地內分布有飽和中砂③c,依國標[3]有關規定,可不進行判別和處理。擬建道路原始地貌單元為海灘灘涂,軟土厚度較大,屬抗震不利地段。1.3.2 場地類別。根據擬建道路沿線各土層的分布、厚度及其性質,結合地區工程實踐經驗,依行標[3](Page27)有關標準劃分,沿線雜填土①a、素填土①b、填石①c、淤泥②屬Ⅳ類場地土;粉質粘土③b、中砂③c、殘積土④屬Ⅲ類土。另依國標[1](Page14)有關標準劃分,擬建場地雜填土①a、素填土①b、填石①c、淤泥②為軟弱土;粉質粘土③b、中砂③c為中軟土;卵石③c、殘積砂質粘性土④屬中硬土。

1.4 不良地質現象及特殊性巖土。

1.4.1 不良地質現象。道路沿線大多被第四系地層所覆蓋,基底巖石主要為花崗巖,不存在巖溶作用。場地不具備產生泥石流的地質條件,線路影響范圍內未發現有滑坡、崩塌等不良地質現象。沿線無可液化砂土。沿線分布有飽和軟土,飽和軟土剪切波速>90m/s,可不考慮軟土震陷影響。1.4.2特殊性土。1.4.2.1 素填土。呈松散狀,未完成自重固結,工程性能較差,建議施工前進行碾壓處理。1.4.2.2 淤泥。屬特殊性土,具有含水量高、孔隙比大、壓縮性高、滲透性差、抗剪強度低,觸變性及流變性強的特征,工程性能不良。其對路基沉降和穩定不利,不能直接作為路基持力層,需進行處理。1.4.2.3 殘積土及風化巖。該層屬特殊性土,具有泡水易軟化、崩解,使強度降低的特征,在較長時間的地下水作用下易產生“流泥”、”流砂”等的不良地質現象。邊坡、路基開挖施工時,若遇上述地層應提前做好排、降水措施,并應及時襯砌支護處理。

2 工程地質評價

2.1 場地、地基適宜性與穩定性評價

據區域地質資料及現場踏勘,擬建道路無活動性斷裂通過,無活動性斷裂的影響。場地內及其周邊未見有不良地質現象;場地基底巖石為侵入巖,不存在巖溶現象;場地內及其附近無人為地下工程及大面積開采地下水的活動,不存在地面塌陷、地裂縫的地質災害。根據路面設計標高及現地面標高的關系,擬建道路沿線按設計標高進行整平后路基兩側將形成高約1~7m 的路堤邊坡,對路基穩定存在不利影響。建議對道路施工時形成的路堤或路塹邊坡進行適當擋護或放坡處理,以確保路基邊坡的穩定性。

2.2 地基巖土體分析與評價

雜填土①a、素填土①b、填石①c:其密實度及均勻性較差,力學強度較低,未經處理不宜直接作為路基持力層。

淤泥②:該層屬高壓縮性土,具有高觸變、流變等不良特性,力學強度低,為擬建工程場區的軟弱層,未經處理不能直接作為路基持力層。路基工程應視其埋深、厚度等情況不同,進行軟弱下臥層驗算或對其進行軟基加固處理。其余各巖土層天然狀態下力學強度較高,工程性能較好,可直接作為路基使用和作為涵洞及擋土墻墻基持力層。

2.3 地基土的均勻性評價

在其道路影響范圍內的路基土主要由雜填土①a、素填土①b、填石①c、淤泥②構成,構成路基的土層工程性能較差,且存在一定差異。故擬建道路路基在海灣灘涂路基均勻性整體較差。

2.4 設計分析與建議

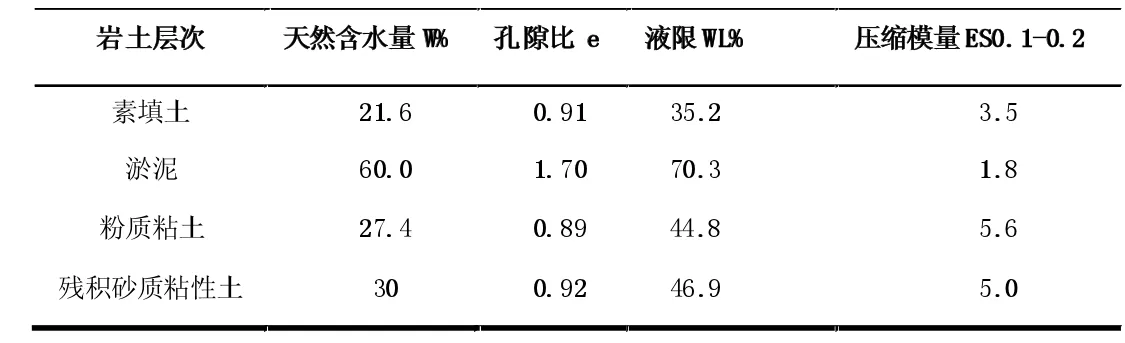

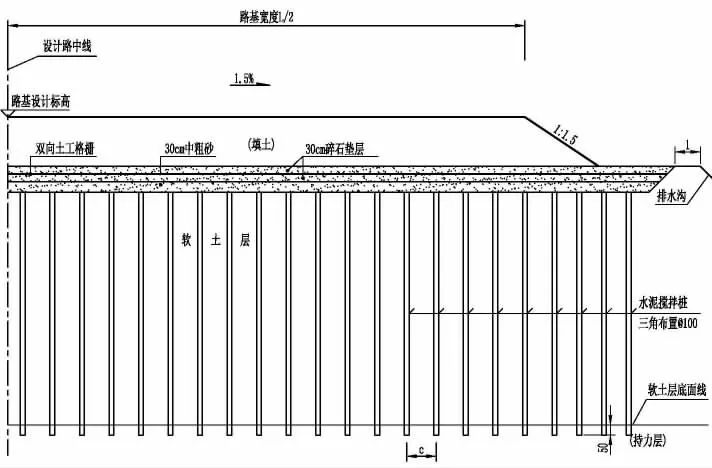

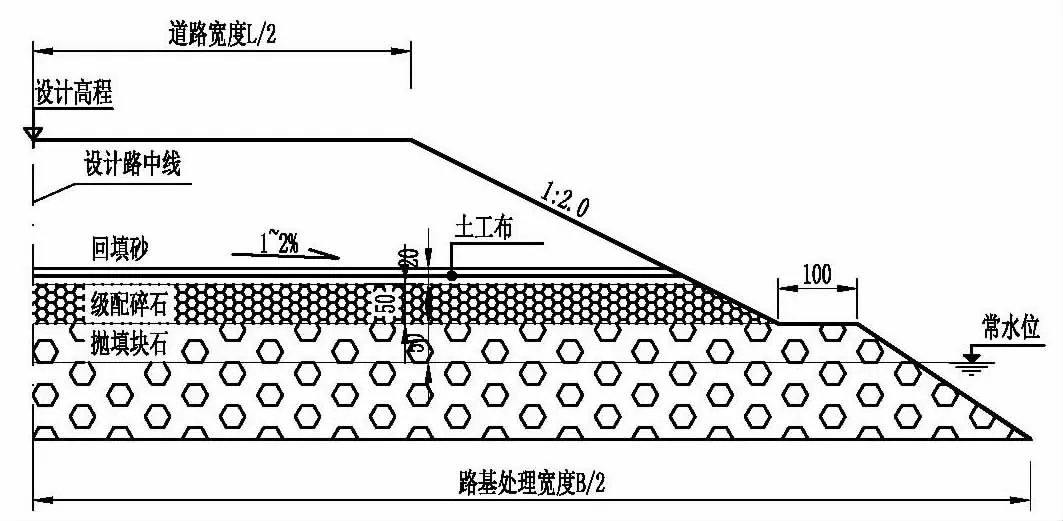

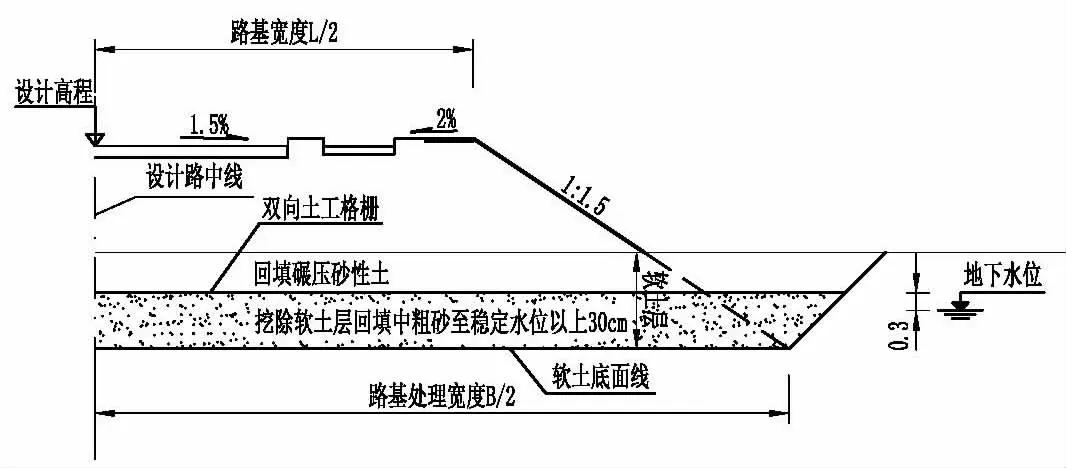

(1)K0+000~K3+055 段:根據擬建道路工程方案及所處地段的工程地質條件,場地原始地貌屬海灣灘涂,該段路基土主要由雜填土①a、素填土①b、淤泥②、卵石③a、粉質粘土③b 構成,現地面標高比路面設計標高低,屬填方路段,填方厚度為1.0~7.0m,由于該段淤泥厚度大,建議該段對表層填土和淤泥②采用水泥攪拌樁進行處理,以處理后符合設計要求的復合地基作為擬建道路的路基(圖1)。(2)K3+055~K3+075 段:根據擬建道路工程方案及所處地段的工程地質條件,場地原始地貌屬海灣灘涂,該段路基土主要由雜填土①a、淤泥②、卵石③a 構成,現地面標高比路面設計標高高,屬挖方路段,填方厚度為0.5~2.0m,建議對淤泥②進行挖除或采用拋石擠淤法進行處理后,再按路面設計標高分層回填素土,按設計要求壓實,作為擬建道路的路基(圖2)。(3)K3+075~K3+210 段:根據擬建道路工程方案及所處地段的工程地質條件,場地原始地貌屬海灣灘涂,該段路基土主要由雜填土①a、填石①c、卵石③a、中砂③c 構成,現地面標高比路面設計標高低,屬填方路段,填方厚度為0.5~4.0m,建議對上部雜填土①a、填石①c 進行清除或壓實處理后,再按路面設計標高分層回填素土,按設計要求壓實,作為擬建道路的路基。(4)K3+210~K3+230 段:根據擬建道路工程方案及所處地段的工程地質條件,場地原始地貌屬海灣灘涂,該段路基土主要由雜填土①a、淤泥②、卵石③a 構成,現地面標高比路面設計標高高,屬挖方路段,填方厚度為0.5~2.5m,建議開挖至設計標高后,建議對雜填土①a、填石①c 進行清除或壓實處理后,再按路面設計標高分層回填素土,按設計要求壓實,作為擬建道路的路基。(5)K3+230~K3+476 段:根據擬建道路工程方案及所處地段的工程地質條件,場地原始地貌屬海灣灘涂,該段路基土主要由雜填土①a、填石①c、卵石③a、中砂③c 構成,現地面標高比路面設計標高低,屬填方路段,填方厚度為0.5~2.2m,建議對上部雜填土①a、填石①c 進行清除或壓實處理后,再按路面設計標高分層回填素土,按設計要求壓實,作為擬建道路的路基(圖3)。

圖1 攪拌樁處理剖面圖

圖2 拋石擠淤處理剖面圖

圖3 一般段換填剖面圖

2.5 工程設計、施工應注意的巖土工程問題、防治措施及監測建議

2.5.1 擬建工程路基部分路段跨越池塘、取土坑,路基施工時應考慮地表水的影響,采取圍堰截水和排水措施。另外當局部路段換填深度較大或地下水位較淺時,基槽開挖需考慮側壁土層的穩定性和地下水的不利影響,采取臨時支撐和排、降水措施。

2.5.2 填方區路基填筑時,其分層鋪填厚度、每層壓實遍數等宜通過試驗確定。換填施工時應注意基坑排水(當在施工有地下水滲出時),并防止對坑底土質的擾動。施工時應控制機械碾壓速度,保證分層壓實質量,并應按相關規范要求進行檢測驗收。應在每層的壓實系數符合設計要求后鋪填上層土。當底部土質軟弱且不易全部挖除處理時,宜在其上部先鋪設一層砂礫墊層,以改善其排水條件和提高土質的強度。

2.5.3 擬建道路設置的涵洞等構筑物以及加固工程應于預壓期沉降完成后再進行修建。在相應涵洞位置應設置臨時排水涵管;對路堤工程亦應做好臨時排水設施,以防地表積水浸泡造成路堤軟化,影響路堤穩定。

2.5.4 擬建道路路堤填筑過程應加強路堤自身的沉降和穩定性的觀測與監測工作,以便出現問題能及時處理。當接近或達到極限填土高度時,應嚴格控制填土速率,以免由于加載過快而造成地基破壞。

2.5.5 擬建工程沿線分布有方量較大的粉質粘土和殘積土層,部分路段為挖方區,當要利用挖方區土料及既有的粉質粘土和殘積土作為填料時,應事先檢測其作為填料的物理指標。如部分指標不能滿足時,應作棄土處理或另作它用。

2.5.6 由于擬建工程部分路段地表水及地下水較豐富,路基工程基礎開挖后,應及時進行地質驗槽并及時進行基礎施工或封底,以免積水浸泡,降低持力層承載力。施工中嚴禁泡水作業。

3 結論與建議

3.1 擬建道路位于抗震設防烈度6 度區,建筑場地類別屬Ⅲ類,應采取相應的抗震設防措施。

3.2 建場地地表水和地下水對建筑材料的腐蝕性防護應符合相關規定。

3.3 道路工程對淤泥采用水泥攪拌樁進行處理,處理后密實度及均勻性符合設計要求的人工地基為路基持力層。

3.4 擬建工程的防、排水設計應根據工程設計等級、沿線地形、地貌、地區氣象及區域總體規劃方案等因素綜合考慮、合理布置。

3.5 擬建工程地質條件較復雜,工程施工時應加強地質驗槽工作,以便發現問題能及時處理。