基于Landsat 8 衛(wèi)星數(shù)據(jù)的南沙礁群分布研究

蔣昌波,馬遠(yuǎn),隆院男,袁帥,康遠(yuǎn)泰,尹令實,閆世雄

(1.長沙理工大學(xué) 水利工程學(xué)院,湖南 長沙 410114;2.洞庭湖水環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)湖南省重點實驗室,湖南 長沙 410114)

南沙群島海域遼闊,海床地形崎嶇多變,槽谷系統(tǒng)交錯,海山挺拔屹立,島嶼與珊瑚礁廣泛分布。海島、礁石等在《聯(lián)合國海洋法公約》中地位較特殊,涉及領(lǐng)土、領(lǐng)海、毗連區(qū)及專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)相關(guān)權(quán)利,因此對南沙礁體密度分布進(jìn)行研究具有重要意義(陳史堅,1982)。

19 世紀(jì)以來,諸多學(xué)者對珊瑚礁的關(guān)注度不斷攀升,中國在1980 年對南沙群島自然地理特征、珊瑚礁地貌、地質(zhì)情況等多方面進(jìn)行了詳細(xì)研究,分析了南沙群島的自然價值、航運價值和軍事價值(索安寧等,2010;趙煥庭等,2014)。關(guān)于島礁空間形態(tài)特征的研究,國外學(xué)者已經(jīng)做了大量的工作(Kordi et al,2016),有學(xué)者利用分形理論為島礁空間形態(tài)的研究建立新的數(shù)學(xué)語言和定量描述方法,利用生態(tài)學(xué)的空間格局指數(shù)對群島空間格局進(jìn)行量化,同時結(jié)合島礁控制范圍的復(fù)雜現(xiàn)狀提出綜合可達(dá)性指數(shù),有助于定量分析島礁控制態(tài)勢(石偉 等,2014a;Dong et al,2019)。珊瑚島沉積物的主要組成成分是反映珊瑚島成因和特征的重要標(biāo)志,也是劃分珊瑚島的最主要依據(jù)(Stoddart et al,1977;Hopley et al,2007)。不同類型的珊瑚礁體因地貌特征的不同在應(yīng)對環(huán)境變化時會表現(xiàn)出明顯的 差 異 性(Woodroffe,2008; Hamylton et al,2015),珊瑚島的形狀受珊瑚礁本身形狀及礁周圍波浪作用的疊加影響,通常狹長形的珊瑚島比偏圓形的珊瑚島更易受環(huán)境變化影響,穩(wěn)定性稍差(Tomascik et al,1997)。有學(xué)者在南沙珊瑚礁工程地質(zhì)特性研究中,發(fā)現(xiàn)干出環(huán)礁適合工程建設(shè)(石偉等,2014b)。在既往的研究中,由于島礁岸線復(fù)雜,預(yù)測時效過短等諸多問題(白楊等,2020;朱國強等,2015),難以采用傳統(tǒng)方法觀測獲取數(shù)據(jù),利用衛(wèi)星對南沙島礁地質(zhì)和光譜特征進(jìn)行調(diào)查是補充數(shù)據(jù)的有效方法,已有學(xué)者針對中等分辨率衛(wèi)星圖像獲取珊瑚礁信息的適用性進(jìn)行了驗證(Hedley et al,2018;Gapper et al,2018)。21 世紀(jì)之后,航空攝影使學(xué)者們能夠低空觀察珊瑚礁,利用拖曳式攝影平臺獲取影像,根據(jù)影像單元的豐富度分布和群落結(jié)構(gòu),解析潮下礁群的分布,便于對珊瑚礁空間特征進(jìn)行詳細(xì)分析,還有學(xué)者利用航片與衛(wèi)星影像相互匹配,比對臺風(fēng)過后島嶼地貌的動態(tài)調(diào)整過程(Ford et al,2014;Duan et al,2016;Beisiegel et al,2018)。

在南沙島礁的問題上,以往研究主要側(cè)重島礁帶來的經(jīng)濟(jì)價值與戰(zhàn)略意義,忽視了礁群密度分布與形態(tài)變化,使島礁密度分布特征至今沒有得到詳盡的研究。本文使用核密度分析理論,為研究島礁空間形態(tài)分布建立新的數(shù)字信息和定量描述法,解析礁群分布規(guī)律。該方法有望對南沙島礁格局進(jìn)行深入剖析,為南沙島礁的開發(fā)和綜合治理提供科學(xué)依據(jù)和定量指標(biāo)。

1 研究區(qū)域概況

南沙群島位于中國南部(108毅58憶E—118毅45憶E,3毅26憶N—12毅12憶N)海域,海域面積約8.8伊105km2,島礁分布區(qū)域水深變化劇烈,大部分海域水深在1 000 m 以上。研究區(qū)域位于自南向北逐級下降的三級階梯狀大陸坡上,海底地形復(fù)雜,既有多級平坦的陸坡臺階,又有雄偉壯觀的海底高原,海山頂部發(fā)育的無規(guī)則礁灘,形成了南沙群島。

2 數(shù)據(jù)與方法

2.1 數(shù)據(jù)來源

南沙島礁部分礁體面積小,從低分辨率影像中識別礁體較困難。因此,采用美國航空航天局(NASA) Landsat 8 衛(wèi)星數(shù)據(jù)解譯空間特征,從美國地質(zhì)調(diào)查網(wǎng)站(www.usgs.gov)中獲取2018 年3月至2018 年9 月期間(表1)14 幅覆蓋南沙且云量較少的L1Gt 影像。數(shù)據(jù)含9 個波段,可準(zhǔn)確反演水、植物、土壤和礁石等不同表面的特征波段,其中波段1~7、9 的空間分辨率為30 m,波段8 為15 m。其他輔助數(shù)據(jù)包括中國地名委員會1983 年4 月受權(quán)公布的《我國南海諸島部分標(biāo)準(zhǔn)地名》及自然資源部2020 年4 月公布的我國南海部分島礁和海底地理實體標(biāo)準(zhǔn)名稱等。

表1 遙感影像列表

2.2 數(shù)據(jù)處理

使用ENVI 5.1 對遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,所用L1Gt 數(shù)據(jù)已經(jīng)過幾何校正,僅需對圖像做去云、輻射定標(biāo)、大氣校正及圖像增強處理,使用定標(biāo)工具(Radiometric Calibration)對數(shù)據(jù)輻射定標(biāo)時利用定標(biāo)系數(shù)Gain 和Bias 進(jìn)行計算,公式如下:

式中,L 為傳感器模擬信號;Lmax為最大輻射亮度;Lmin為最小輻射亮度;DN 為像元亮度值,取值范圍為0~255;Gain 為增益,Bias 為偏置,ENVI 默認(rèn)參數(shù)定標(biāo)單位為W·m-2·sr-1·滋m-1。使用QUAC 快速大氣校正工具進(jìn)行校正,精度近似輻射傳輸模型依15%,然后用線性對比度拉伸對圖像進(jìn)行增強,改進(jìn)影像視覺效果后用監(jiān)督分類法識別礁體,并對開放度相對較高的潟湖及難以分辨的淺灘和暗礁進(jìn)行適度調(diào)整。

2.3 計算方法

為了量化南沙島礁核密度及礁體特征量的空間格局,本研究根據(jù)島礁屬性的重要程度賦予其權(quán)重,采用瞬時現(xiàn)狀的礁體面積(含水上和水下的礁體面積)作為密度核參數(shù),映射島礁空間核密度,并根據(jù)特征量的分布解析礁群現(xiàn)狀。各參數(shù)計算采用ArcGIS 10.6 完成。

2.3.1 核密度

式中,Rc為島礁緊湊度。Rc值越接近1,整體形狀越趨近圓形,為最緊湊形狀,Rc值越小,礁體形狀越不緊湊,當(dāng)趨近于0 時,則礁體形狀接近一條直線,最不緊湊;P 為島礁周長;S 為島礁區(qū)域面積(鄒亞榮等,2012)。

2.3.3 形狀指數(shù)

式中,LSI 為島礁形狀指數(shù),反映島礁形狀復(fù)雜度,LSI 越接近1,整體形狀越簡單,反之越復(fù)雜。P為島礁周長,S 為島礁區(qū)域面積,取值范圍:LSI 逸0,當(dāng)島礁為正方形時,LSI=1;當(dāng)島礁形狀不規(guī)則或偏離正方形時,LSI 值增大(畢曉麗等,2005;索安寧等,2010)。

3 結(jié)果與分析

3.1 島礁空間分布特征

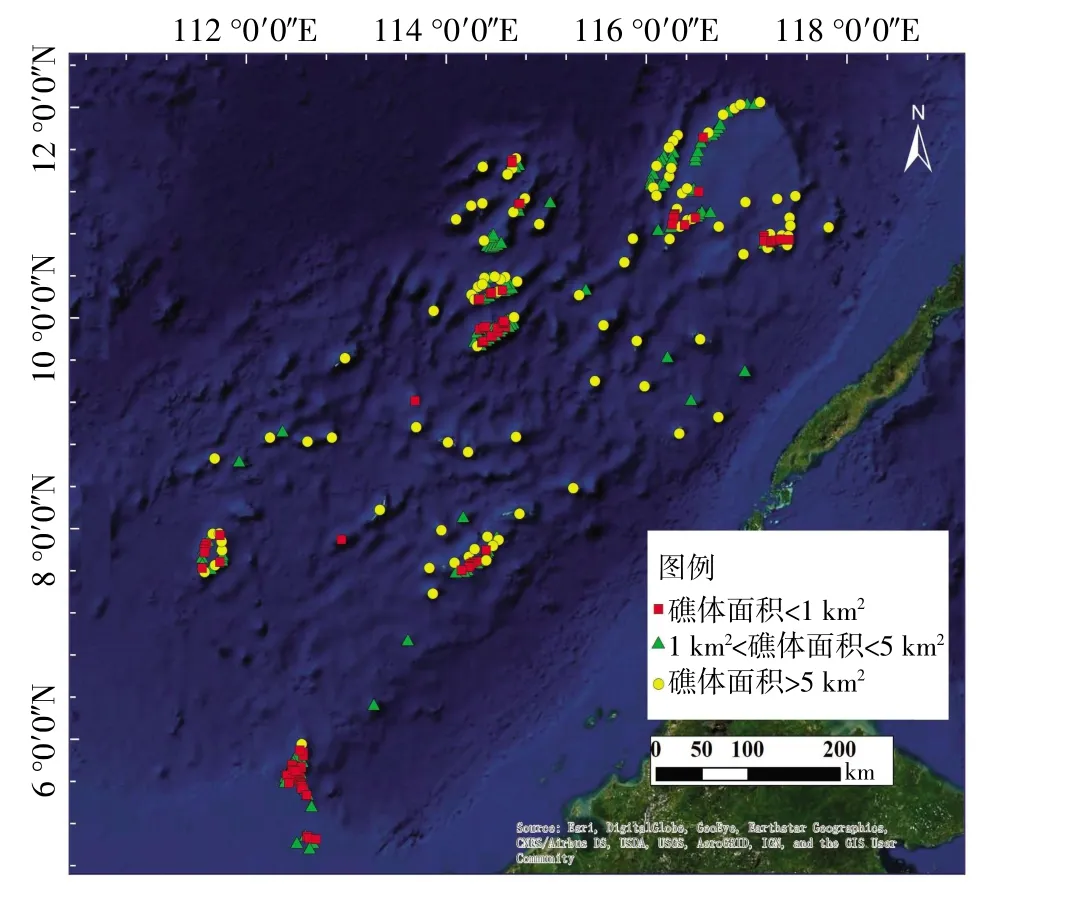

3.1.1 礁體面積頻次特征

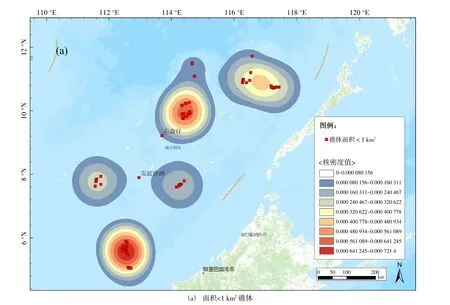

根據(jù)遙感影像解譯結(jié)果(圖1),識別出礁體316 個,其中面積在1~5 km2的礁體133 個,占南沙礁體總數(shù)的42.09%,分布于九章群礁、鄭和群礁、大淵灘、康西暗沙及金盾暗沙區(qū)域,礁體多為圓形、橢圓形及馬蹄形3 類。面積< 1 km2的礁體有87 個,占南沙礁體總數(shù)的27.54%,散落在環(huán)礁臨海,僅石盤仔、安波沙洲距環(huán)礁群較遠(yuǎn)。面積> 5 km2的礁體有96 個,占南沙礁體總數(shù)的30.38%,此類島礁相隔較遠(yuǎn),發(fā)育完整。

圖1 礁體面積位置分布圖

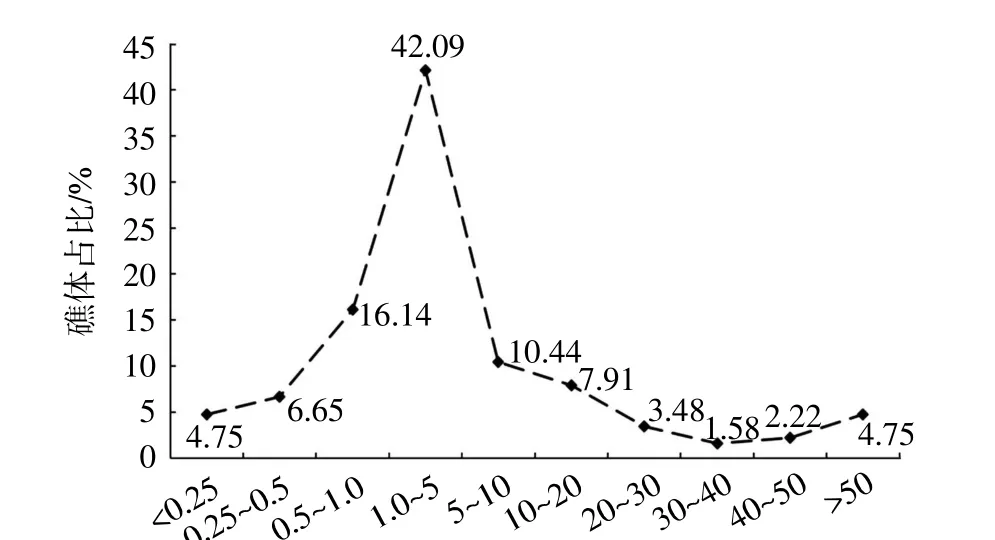

南沙礁體面積頻次呈單峰狀(圖2),面積在1~5 km2的礁體數(shù)最多,占總數(shù)的42.09%;面積在30~40 km2的礁體數(shù)最少,占總數(shù)的1.58%。面積小于1 km2的礁體數(shù)隨面積增大而增多,面積在1~5 km2的礁體較面積在0.5~1 km2礁體數(shù)量增幅最大為25.95%。面積大于5 km2礁體數(shù)隨面積增長開始下降,面積在5~10 km2礁體數(shù)較面積1~5 km2礁體數(shù)下降幅度最大為31.65%,當(dāng)礁體面積>40 km2時,礁體數(shù)出現(xiàn)微增長。出現(xiàn)以上結(jié)果可能是由于面積較小礁體需長時間發(fā)育至峰值面積(1~5 km2)才能形成較穩(wěn)定生態(tài),若要進(jìn)一步向更大面積礁體發(fā)育,可能需外在環(huán)境刺激或影響。

圖2 礁體面積頻次分布

3.1.2 礁體面積密度特征

使用面積參數(shù)作為核密度屬性值,量化礁體面積密度分布特征,結(jié)果表明礁體面積密度特征多為外擴(kuò)散類圓。

面積< 1 km2的礁體高密度區(qū)2 處(圖3a),位于九章群島、北康暗沙海域;次級密度區(qū)3 處,接近禮樂灘、常駿暗沙、安渡礁。由眾多珊瑚礁組成的九章群礁及鄭和群礁沿東北向西南方向延伸,是形成高密度區(qū)的主要因素。

面積為1~5 km2的礁體高密度區(qū)2 處(圖3b),位于華礁、大淵灘,西部高密度區(qū)有中業(yè)群礁、鄭和群礁,密度值由北向南逐漸變大,東部高密度區(qū)沿禮樂灘西部環(huán)狀發(fā)育;次級密度區(qū)3 處,接近常駿暗沙、仔礁及康西暗沙。在密度分布圖中可以明顯看出,該范圍的主要密集點處于環(huán)礁較密集的區(qū)域(114毅0憶0義E—117毅0憶0義E,9毅0憶0義N—11毅0憶0義N)。可能是由于該面積范圍礁體數(shù)最多,且多為環(huán)礁的組成部分。

面積> 5 km2的礁體高密度區(qū)3 處(圖3c),位于費信島、禮樂灘、榆亞暗沙海域,西南高密度區(qū)成斜型“一”字排列,緊連的次級密度區(qū)在安渡灘,東北2 處高密度區(qū)相互連接,中間海域向北沿禮樂灘西部與大淵灘東部水道方向延展,面積密度值逐漸減小。次級密度區(qū)較多,散落在雙子群島、六門礁、仙賓礁。

圖3 礁體面積密度分布

3.2 礁體特征量空間變化

3.2.2 礁體數(shù)量變化

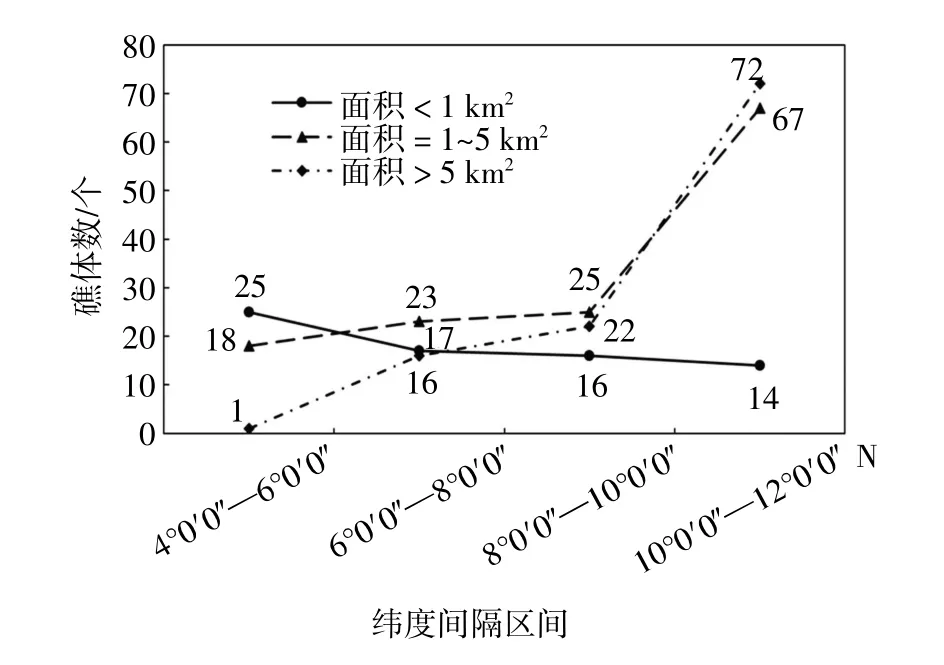

在緯度方向上,南沙全境散落不同面積的礁體,廣泛分布在馬來西亞西北大陸架,有顯著地貌多樣性。由于潮差影響,很難準(zhǔn)確檢測其特征,本文沿緯度(4毅0憶0義N—12毅0憶0義N) 以每2毅為間隔,分段統(tǒng)計遙感影像可見的斑塊礁。 (10毅0憶0義N—12毅0憶0義N) 內(nèi)礁體數(shù)最多,占總數(shù)的48.42%,(4毅0憶0義N—6毅0憶0義N) 內(nèi)礁體數(shù)最少,占總數(shù)的13.92%。從整體看,隨緯度升高,面積<1 km2的礁體數(shù)逐級減少,面積在1~5 km2和面積> 5 km2的礁體數(shù)逐級增多,且在(8毅0憶0義N—10毅0憶0義N)之后增幅較大(圖4)。

圖4 島礁數(shù)目隨緯度變化情況

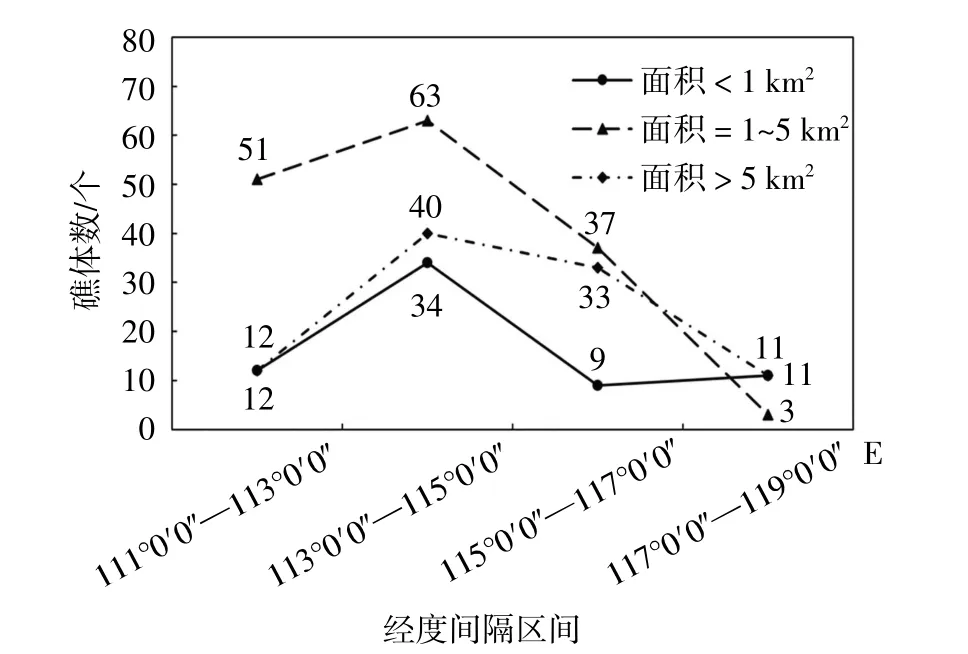

在經(jīng)度方向上,沿經(jīng)度(111毅0憶0義E—119毅0憶0義E)以每2毅為間隔進(jìn)行分段統(tǒng)計(圖5),礁體數(shù)從23.73%增長至最高的43.35%,之后下降至最低的7.91%,由于南沙北部西段雁行排列的環(huán)礁群坐落在(113毅0憶0義E—115毅0憶0義E)區(qū)域,該范圍礁體最多。水平經(jīng)度方向,不同面積礁體的分布結(jié)構(gòu)沒有明顯趨勢變化,(111毅0憶0義E—117毅0憶0義E)范圍的各個區(qū)間內(nèi)面積>5 km2的礁體數(shù)均大于其他兩組,面積<1km2的礁體數(shù)均為最少,僅在(117毅0憶0義E—119毅0憶0義E)范圍內(nèi)礁體面積結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,面積<1 km2與1~5 km2的礁體數(shù)多于面積>5 km2的礁體數(shù),此時面積>5km2的礁體占比最少(圖5)。

圖5 島礁數(shù)目隨經(jīng)度變化情況

3.2.3 礁體形狀特征

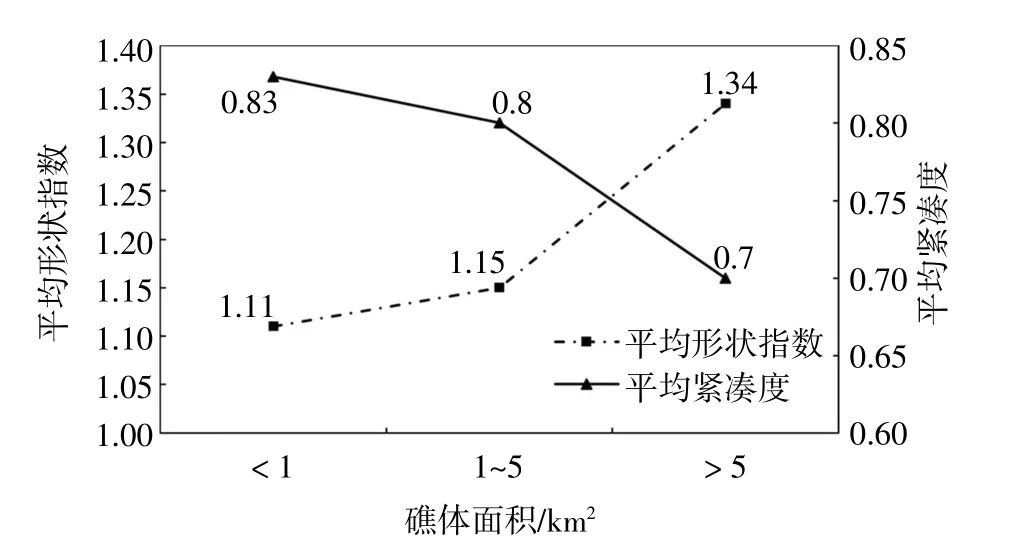

本文使用形狀指數(shù)與緊湊度度量礁體輪廓,礁體的緊湊度RC 介于0.31~0.97、形狀指數(shù)LSI 介于0.90~2.87。將其按面積<1 km2、1~5 km2、> 5 km2范圍分組,計算每組平均形態(tài)指數(shù)與平均緊湊度。結(jié)果表明,平均形狀指數(shù)隨面積增大而增大,平均緊湊度隨面積增大而減小(圖6)。可能是由于面積較小的礁體多為依托環(huán)礁礁盤的小礁,易受外界環(huán)境影響而改變自身形狀,使其形狀越發(fā)規(guī)則,緊湊度較高。由此推測礁體趨向適應(yīng)性發(fā)展而非規(guī)則生長,從而演變?yōu)槟仙硡^(qū)域礁體的不規(guī)則現(xiàn)狀。

圖6 不同面積礁體的特征量變化

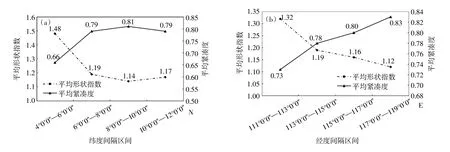

除此之外,還發(fā)現(xiàn)沿緯度由南向北,平均緊湊度先增長后趨向平穩(wěn),最大值為0.81,而平均形狀指數(shù)先減小后趨于平穩(wěn),最小值為1.14(圖7a);沿經(jīng)度由西向東,平均緊湊度從0.73 增大至0.83,平均形狀指數(shù)從1.32 減小至1.12,兩者均呈負(fù)相關(guān)(圖7b)。緯度方向上的礁體在低緯度時平均形狀指數(shù)最大,平均緊湊度最小,礁體形態(tài)以狹長形為主,緊湊性不強,之后隨空間緯度的升高,平均形狀指數(shù)趨近于1,平均緊湊度約0.8,表明隨緯度的增高,南沙海表面溫度逐漸適合礁體發(fā)育,使其穩(wěn)定發(fā)育,緊湊性增強。水平經(jīng)度方向上的礁體平均形狀變化顯著,平均形狀指數(shù)趨于1,平均緊湊度逐漸增大,礁體趨于緊湊,整體形狀由狹長狀變?yōu)榇直庑危捎谀仙橙簫u整體由西南向東北延展,水平經(jīng)度方向由西向東遷移時礁體所在緯度相應(yīng)攀升,使海洋環(huán)境更適合礁體演變。

圖7 經(jīng)緯方向上特征量的變化

4 結(jié)論與討論

本研究使用中等分辨率Landsat 8 衛(wèi)星圖像對南沙珊瑚礁現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查,并繪制南沙島礁核密度現(xiàn)狀圖,研究結(jié)果為更好地認(rèn)識南沙島礁密度現(xiàn)狀,提供了新的數(shù)據(jù)和理論。

(1) Landsat 8 衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)可較準(zhǔn)確地對礁群特征進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)礁體面積頻次呈單峰狀分布,礁體面積主要集中于1~5 km2范圍,在30~40 km2范圍的礁體數(shù)最少。

(2)不同面積的礁體高密度區(qū)域各不相同,面積較小的礁體依托環(huán)礁發(fā)育,主要分布在環(huán)礁密集區(qū);中間面積的礁體多為環(huán)礁主要組成部分,主要集中在南沙北部;面積較大的礁體主要聚集在海洋環(huán)境較適合的高緯度區(qū)。

(3)緯度方向,不同面積礁體的分布結(jié)構(gòu)變化明顯,隨緯度的增高,面積較小的礁體占比逐漸減少,面積較大的礁體占比快速增多,各區(qū)間礁體數(shù)逐漸增多,其中有超過48%的礁體在(10毅0憶0義N—12毅0憶0義N)范圍內(nèi);經(jīng)度方向,不同面積礁體的分布結(jié)構(gòu)沒有明顯趨勢變化,僅在(117毅0憶0義E—119毅0憶0義E)范圍內(nèi)礁體面積結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,面積<1 km2與1~5 km2的礁體數(shù)多于面積>5 km2的礁體數(shù)。

(4)經(jīng)緯度方向上的礁體特征量變化明顯,且隨礁體面積的增大,礁體平均形狀指數(shù)逐漸增大,平均緊湊度逐漸減小,礁體形狀由規(guī)則向不規(guī)則演變。

本文僅考慮了礁體地理信息參數(shù),未考慮自然條件及人為干涉等多方面的影響,還需加入更多影響因子進(jìn)一步優(yōu)化。其中季風(fēng)、海洋酸化、海表面溫度等環(huán)境因素對礁體演變及預(yù)測有著重要影響,由于礁體地貌各異且隨潮汐動態(tài)變化,本研究僅參考瞬時地貌而忽略動態(tài)潮汐的影響,如何量化這些變量,將是下一階段研究的方向。