檐牙映青山 繁華遮不住

摘要:位于甘肅省古浪縣的土門鎮是絲綢之路上的文明古鎮之一,其遺存的明清古建筑群富有地方特色,同時見證了土門古鎮發達的商業史。

關鍵詞:土門鎮;古建筑;移民;絲綢之路;河西走廊

一、土門歷史沿革及古建筑概況

土門古鎮位于河西走廊東端,絲綢之路中道支線穿境而過,南靠硯山,北接沙漠,東鄰馬石河,西連西石河。明初稱哨馬營,到了正統三年(1438),因山西汾州府土門移民較多而改名為土門。明清時期,土門鎮商業興盛,是古浪縣商品和農副產品的主要集散地——“土邑商務甲于全縣”,民間則流傳有“要想掙白銀子,走個大靖土門子”之說。

清代康雍乾時期,土門鎮經濟繁榮,文化景點修建已成規模,古建筑群呈“七星劍”布局,主要由魁星樓、三教樓、羅漢樓、文昌樓、三星樓、財神樓、燈山樓七座建筑組成,儼然天上的“北斗七星”。此外,斗姆閣和春秋閣,小巧玲瓏,檐牙高琢;大釋閣與觀音閣,佛光普照,恩濟蒼生。而蘇家墩位居箕口,歷來被認為是藏龍臥虎之所在,清咸豐八年(1858),和碩親王在墩內樓上連住四晚,清同治六年(1867),左宗棠住過一夜……再看南宮(無量宮)與北庵(庵門廟)的鼎爐長年香火旺盛,東橋(三步兩道橋)、西柳(穿城柳)令人流連忘返,清代知縣徐思靖有詩贊曰:“河橋夜夜光如曙,一片蒼涼劫煙樹。溪光月色清成映,碧琉璃里浮明鏡。農壇紅寺架山亭,成行古木陰森正。分開百道煙霞里,月滿陂田水滿塍。”此外,火祖廟、顯圣宮、魯班廟、廒神廟、娘娘廟、土主廟等,香火繚繞,磬聲悠揚,每逢初一、十五,焚香舞佛者,絡繹不絕,盛世黎民樂在其中。

清代時期,土門古鎮寺廟計36處、樓子13座、戲臺12個,均各具特色,廊盈彩繪,金碧輝煌,殿堂上各方神圣塑像,活靈活現,丹霞焯耀。廊廡下懸掛歷代名人墨客之匾額,總數在百件以上,令人目不暇接。其中,歌存仁所書“英風絕世”、王繼正所書“彌倫天地”、席世恩所書“瀟灑乾坤”,可謂當地的“書法三絕”,還有牛鑒、張美如、任光弟等人墨寶,亦有獨特境界。白復龍、王成基所繪壁畫,線條流暢,惟妙惟肖,收劉、關、張之英雄氣概與諸葛亮之神奇,活現于大廟和會館演義亭上。更有那南來北往的商賈行人,摩肩接踵,叫賣聲聲。而鎮上店鋪林立,鱗次櫛比,一派繁榮景象,實乃旅游與經商之佳地,可謂地靈人杰、得天獨厚。

民間人士認為,土門故城及古建筑群具有古長安建筑風格,蘊含厚重的文化底蘊,是中華文化與人民智慧的結晶,是東方道德教育的熔爐,在建筑學、雕塑學和繪畫學上都具有較高的價值。文墨遺跡、壁畫遺存,在古浪縣可謂獨一份。可惜這些古建筑中的部分,后來因種種原因被毀,僅土門故城的殘垣斷壁幸存,此外還有“柏臺”“三義殿”“羅漢樓”“山陜會館”“玉祖臺”等。1999年,“三義殿”被甘肅省人民政府公布為省級文物保護單位;2005年,“玉祖臺”被武威市人民政府公布為市級文物保護單位;2016年,“羅漢樓”“山陜會館”被甘肅省人民政府公布為省級文物保護單位。

二、土門故城現存古建筑

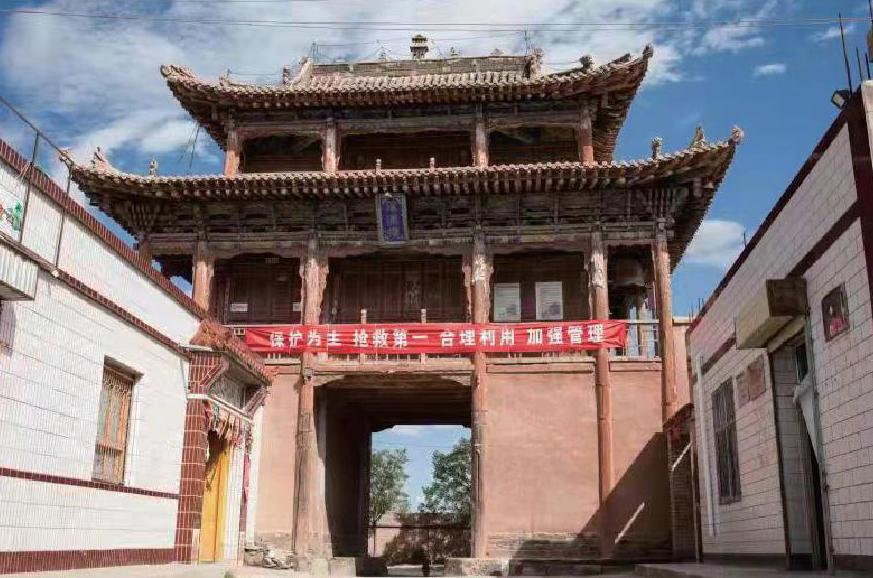

土門故城平面呈長方形,里城修建于明萬歷二十七年(1599),外城修建于清代。據民國二十七年(1938)《古浪縣志》記載:里城“高三丈六尺,厚二丈,周圍計二百二十丈,開東南門各一,上起鐘樓一,角樓四。外堡高二丈五尺,厚二尺,周圍計二百六十五丈,開東、西門各一,上起門樓二,角樓三,池深一丈二尺,闊一丈四尺,四面共三百九十四丈。”現土門故城殘存東、南、西三面城墻和東門鐘樓及街道,依然保留了土門故城的歷史格局(圖1)。

羅漢樓(圖2),原名菩薩樓,為明代土門故城的東城鐘樓,清康熙九年(1670)改建。建筑坐西向東,為三層樓閣式建筑,單檐歇山頂,檐下均施斗拱,明間劈門,周有繞廊。城門東側樹立石碑一通,砂石質,碑額書“大明”二字,內容為時任都察院右都御史、贊理軍務徐姓官員、涼州兵備使張浦等人視察扒沙、土門軍務及新邊事宜。民國十六年(1927)遇大地震,幸未遭破壞。1936年11月,紅軍西路軍從此門進入土門城,之后到了1996年12月又重修加固。羅漢樓旁邊的《大明碑》,記載了明代名將達云修筑邊墻、修建城堡、興修水利、移民屯田的歷史。明萬歷二十八年(1600)二月,陜西三邊總督李汶、甘肅巡撫趙錦等官員閱視松山新邊,宣布新開荒田、永不起科,正是對達云修筑邊墻、屯田政策的肯定和支持。明西寧兵備按察使劉敏寬則贊曰“煥然太平之景象”“允矣中華之勝觀也”。

山陜會館,位于土門故城漪泉村,始建于清代,由大殿、廂房和鐘鼓樓組成。大殿東西兩壁殘存清代白福龍所繪《三國演義》故事壁畫(北壁中繪《三國演義》,兩側繪松竹梅,現已毀)。現大殿檐下懸掛道光三十年(1850)土門貢生康宗海題寫的“循環今錫福”匾額一塊,大殿西側為馬王廟,祀赤兔馬,單檐歇山頂,面闊一間,進深一間,西壁殘存《三國演義》壁畫。脊檁上用墨書、朱砂題記“道光元年歲次辛巳午月山西汾州府汾陽縣廣貞里四甲弟子□□”。

三義殿(圖3),又名柏臺,位于土門故城漪泉村,始建于明代,清順治五年(1648)擴建,由臺基、大殿組成。因大殿內供奉劉備、關羽、張飛三人塑像,以“桃園三結義”故事得名。大殿氣勢巍峨、風格厚重,殿內塑像保存完整,是明清時代較有代表性的建筑。三義殿在清代被稱為“土門八景”之一。

玉祖臺,又名玉皇殿,位于現土門鎮農貿市場中心。明崇禎十年(1637)建,是一座四面出角帶彩有卷棚的三間大殿,呈明代河西建筑風格,造形獨特,極具觀賞價值。大殿中塑玉皇大帝像,上懸“仙靈總范”“萬圣朝禮”匾額兩塊。玉祖臺前的小土山上掛“郁羅瀟合”匾一塊,十分醒目。遙想當年,土門地區地靈人勤、土地肥沃,又逢風調雨順、政通人和的好年景,土門農貿市場呈現一派生機勃勃、繁榮昌盛的景象。

三、結語

土門古鎮最初由明代山西汾州府土門籍官兵開發,后來又經過多次移民,人口不斷增長。由于靠近絲路古道,商貿一直比較發達。山陜會館脊檁有山西汾州府人士題字,說明土門古鎮移民和山西籍商人有持續聯系。其建筑接近山陜地區風格,反映了山西土門移民的審美觀念,又具有河西走廊古建筑特點。土門古鎮歷史上有大量古建筑,反映了明清時期土門古鎮商貿發達的歷史。可以說,土門古建筑群不僅是歷代山西移民智慧的結晶,也從側面反映了山西移民的歷史事實,堪稱絲綢之路中線繁華興盛的一個縮影。

參考文獻:

1.古浪縣志編纂委員會編.古浪縣志[M].甘肅:甘肅文化出版,1996(12):58.

2.中國人民政治協商會議甘肅省古浪縣委員會編.古浪名勝古跡選編[M].2000(1).

作者簡介

王雪蓮,1979年生,女,工作單位:古浪縣博物館,館員,本科,研究方向:文物與博物館研究