靜電場下煤體放散瓦斯時間記憶效應研究

王亞娟,馬 濤,吳鵬飛

(1.河南理工大學 河南省瓦斯地質與瓦斯治理重點實驗室-省部共建國家重點實驗室培育基地,河南 焦作 454000;2.神華神東煤炭集團有限責任公司,陜西 神木 719300;3.鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司 大平煤礦,河南 登封 452470)

我國煤礦多為高瓦斯礦井,開采過程中煤與瓦斯突出災害時有發生,且易造成嚴重的瓦斯事故。傳統意義上往往通過力學方法促進煤層增透,采用注水注氮驅動、高壓水力沖孔、壓裂、割縫和交叉鉆孔等措施,但受地質構造和技術條件的局限性較大,雖能暫時提高抽放效率,但費用較大且耗費大量人力和物力[1-2]。因此,國內外學者開始探索通過一種非力學方法來激勵促進煤層瓦斯的放散[3-5]。其中,何學秋、張力等[6-7]研究了外加交變電場對瓦斯氣體吸附特性的影響,認為交變電磁場下通過提高煤瓦斯系統的溫度,降低了煤表面的吸附勢阱深度,使得吸附量降低,放散速度加強,滲透率升高;同時,在研究的過程中發現電磁場對瓦斯吸附放散的影響具有時間效應,一方面它不隨電磁場的消失而消失,另一方面又隨著重復吸附次數的增加而衰減;劉明舉[8]研究發現了交變電磁場作用后煤樣罐中瓦斯壓力在一段時間內依然不變,出現了類似的時間效應現象,但影響該現象不是永久性的,僅僅在一段時間內有效。在靜電場方面,李成武,雷東記[9-10]研究了靜電場對煤放散瓦斯特性影響,發現隨著電壓的升高煤瓦斯放散初速度而變大(變小),在某一特征電壓下達到最大值,其后逐漸趨近平緩,實驗還發現煤在靜電場后保持一定的時間記憶效應。前人主要探究了不同電場作用對不同煤體瓦斯吸附解吸的影響與作用,僅僅指出了在電場作用后煤體仍保持著記憶效應,并沒有對其進行相關的機理分析。因此,在總結前人的基礎上進行外加靜電場作用下煤體瓦斯放散特征電壓判識,并重點研究在特征電壓作用下探究瓦斯放散初速度在煤體記憶過程的變化特征,進而揭示記憶效應以及改性機理等核心問題。

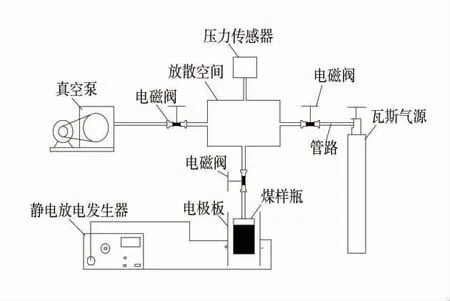

1 實驗系統

自行構建并設計靜電場下含瓦斯煤體放散實驗系統,瓦斯放散電場效應的實驗裝置如圖1。采用型號為EST802 靜電放電發生器為實驗提供0、4、8、12、16 kV 恒定電壓,以導電性能較好的紫銅為電極板;通過WT-1 型瓦斯擴散速度測定儀對靜電場處理前后的煤樣瓦斯放散特性進行采集,并記錄相關實驗數據。

圖1 瓦斯放散電場效應的實驗裝置Fig.1 Experimental equipment of electric field effect of gas emission

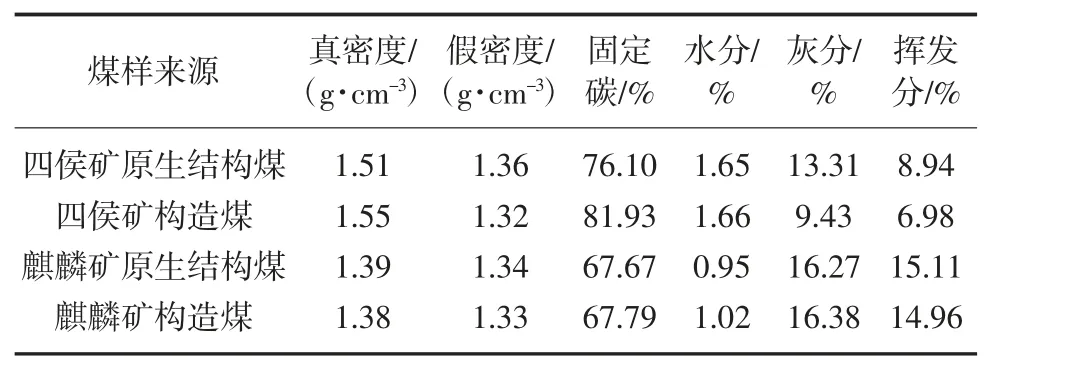

實驗煤樣取自四侯礦的無煙煤和麒麟礦的貧煤。各礦選取1 號、2 號2 份煤樣,其中1 號煤樣為各礦原生結構煤進行取樣,2 號煤樣為各礦區域構造煤進行取樣,每個煤樣分A、B 2 組平行樣。將煤樣進行粉碎,篩取粒度為0.2~0.25 mm 的煤樣,每個試樣重3.5 g,其中A 組進行靜電場下煤體瓦斯放散特征電壓的判定,B 組進行在特征電壓下瓦斯放散初速度(單位mmHg,1 mmHg=133.3 Pa)在煤體記憶過程的變化特征實驗。將制備好的煤樣進行干燥,稱重后將其密封保存。煤樣密度及工業分析見表1。

表1 煤樣密度及工業分析Table 1 Coal samples density and industrial analysis

2 實驗結果

2.1 煤樣放散瓦斯電場響應特征

為了研究不同變質程度煤體在靜電場下放散瓦斯的電場響應特征,選用四侯煤礦和麒麟煤礦中1號、2 號煤樣的A 組平行樣。在常溫常壓的情況下,分別設定0、4、8、12、16 kV 的不同特征電壓進行實驗,分析靜電場下放散初速度與施加電壓存在的關聯,對測得的數據進行分析得出如下結果:研究發現,電壓為0~8 kV,均為上升過程且增幅明顯,8~16 kV 區間均為波動狀,且變化幅度有所降低,最終趨于較穩定狀態。這表明施加不同電壓均對煤樣瓦斯放散初速度具有促進的效果,但隨著施加電壓的增大,在達到一定特征電壓后,瓦斯放散初速度有所回落,且趨于平緩,仍保持高于未加電時的狀態。

不同煤樣電場響應特征圖如圖2。由圖2 可知,靜電場可以明顯作用于瓦斯放散初速度的放散,無煙煤和貧煤加電后的瓦斯放散初速度△p 相對于加電前均有增大,且趨勢變化不同,說明不同變質程度煤樣靜電場下的響應特征也不相同,但在電壓8 kV 時,不同煤種均表現出較高的瓦斯放散初速度,因此將其作為優勢特征電壓進行記憶效應實驗。

圖2 不同煤樣電場響應特征圖Fig.2 Electric field response characteristics of different coal samples

2.2 含瓦斯煤體的放散初速度時間記憶響應

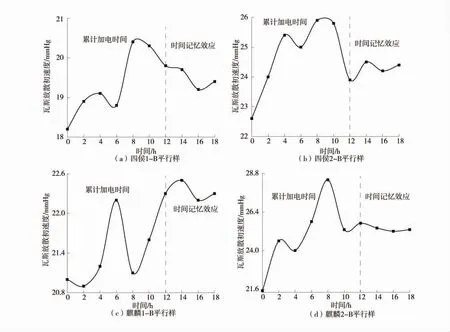

通過實驗研究了解煤體不同電壓下瓦斯放散響應特性后,選用1 號、2 號煤樣中的B 平行樣,選擇各煤樣電場響應變化幅度最大的8 kV 優勢特征電壓進行不同加電時間下瓦斯放散特性效果試驗,實驗測定了常溫常壓下不同變質程度煤樣在加電時間為0、2、4、6、8、10、12 h 瓦斯放散初速度△p 并對未加電壓后的6 h 進行了放散初速度的測定,得到了施加靜電場后煤體仍作用于瓦斯放散的時間記憶效應特征。8 kV 電壓下不同煤樣時間記憶效應特征圖如圖3。

圖3 8 kV 電壓下不同煤樣時間記憶效應特征圖Fig.3 Time memory effect of different coal samples under 8 kV voltage

對無煙煤和貧煤的瓦斯放散初速度在特征電壓作用下研究發現,不同加電時間對瓦斯放散也具有一定的影響,呈波動狀且隨著加電時間增加煤樣瓦斯放散能力構造煤均高于原生結構煤;在撤掉外加電壓后,瓦斯放散初速度仍能夠保持增大(減小)趨勢,且放散初速度值均保持高于未加電場時的狀態。

可以得出,不同變質程度和破壞類型煤樣均受加電時間影響放散初速度有所變化,隨加電時間增長呈現波動狀變化且規律性不強,但可以明確的是會對煤樣放散瓦斯能力產生一定的增強(減弱)。同時,加電時間結束后,煤樣的瓦斯放散初速度仍能夠保持繼續增加(減小)趨勢,且其值均大于未加電時的瓦斯放散初速度,使得煤體能夠保持施加電壓時的狀態,產生記憶效應,繼續作用于對瓦斯的放散,增大煤樣放散瓦斯的能力。

同時,根據圖3 時間記憶效應階段對比不同變質程度煤樣的原生結構煤與構造煤發現,無煙煤經過電場作用后相較于未加電場在時間記憶效應內,瓦斯放散初速度增長均在5%~9%之間,原生結構煤與構造煤變化量沒有明顯的區別;而貧煤則變化非常明顯,其中原生結構煤在記憶效應內變化在5%~8%,而構造煤則變化13%~18%,這也反映出電場對不同變質程度和破化程度煤影響具有差異。

3 記憶效應及改性機理

3.1 煤體電場記憶效應

煤樣吸附瓦斯的本質是煤表面分子與瓦斯氣體分子之間存在作用力(德拜誘導力和倫敦色散力)相互吸引的結果,煤體吸附能力的強弱以表面吸附勢阱深度表現出來[11];而從微觀角度來看,煤吸附瓦斯是源于瓦斯氣體分子與煤體表面分布的電位基團間存在電引力作用,牽引瓦斯分子吸附于煤體表面。前人在研究中發現煤體表面化學結構是由相同或相似的煤分子片段(相同或相似的苯環骨架及側鏈)組成的集合體[12],煤表面的化學特性及離子、分子間的相互作用主要受表面極性官能團控制,隨變質程度的增加,煤中大分子結構縮合度也會增加。同時,正是由于這些極性官能團使得煤分子原子核內部正負電荷發生錯位,導致煤體表面電位分布不均勻,而煤體吸附瓦斯特性、電場磁化效應、瓦斯放散記憶效應等均是煤體本身微觀性質引起的。

利用電場作用對煤體改性已初見端倪,一方面電場作為能量流改變價電子的勢能、動能、分布等,另一方面通過電場開放出現物質流[13]。煤樣本身屬于能量開放和物質孤立系統,系統價電子總量恒定,與物質之間只有能量流,不存在物質流。煤體施加電場,煤樣與電源接通,電子結構的改變使晶界和空位等結構隨之發生相應變化,價電子濃度下降,出現瞬間物質流,系統與環境之間出現物質流和能量流,屬于物質開放和能量開放系統。唯象理論表明,電場具有阻礙溶質、空位簇聚于晶界,增強晶內溶質固溶能力,強化晶界效應[13]。通過外加電場強化煤體表面間電位信號,宏觀引起煤體孔隙尺寸引起變化,發生塑性損傷,同時使孔隙數量有所增加,提高瓦斯吸附量,而煤表面產生的電位信號較初次條件下的電位信號相比產生記憶效應。煤體放散瓦斯時間記憶效應表現為撤掉電場后煤體放散瓦斯能力仍強于初始狀態,電場對煤體造成的塑性損傷是引起記憶效應的根本原因。

3.2 改性機理

煤與瓦斯均為電介質,煤體在靜電場作用后仍會整體呈現出帶靜電狀態,煤分子與瓦斯氣體分子之間的作用勢依然被提高,使煤和瓦斯分子的引力增加,導致煤表面的吸附勢阱增加,從而可引起吸附量增加,使煤體內部瓦斯壓力梯度增大進而對放散瓦斯具有促進作用。靜電吸附瓦斯原理是基于電場下煤電介質發生極化現象,煤為極性大分子,煤基質表面的偶極子或含氧官能團等極性基團在電場下會發生轉向極化,造成吸附瓦斯位間電負性增強,煤分子極性得到增強,利于對瓦斯的吸附。在電介質物理學中,經典模型對于電介質在電場中具有以下線性關系:

式中:P 為介質中某一點的極化強度;χe為電介質的電極化率;ε0為真空介電常數是1 個定值;E 為該點處的總場強。

當煤電介質在靜電場作用下,施加電場強度為E0,則會在煤體內部產生E0的場強,根據式(1)可知:

式中:P0為施加場強為E0時介質中的極化強度;E0為煤體內部的場強。

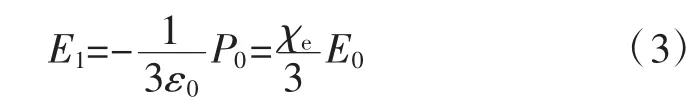

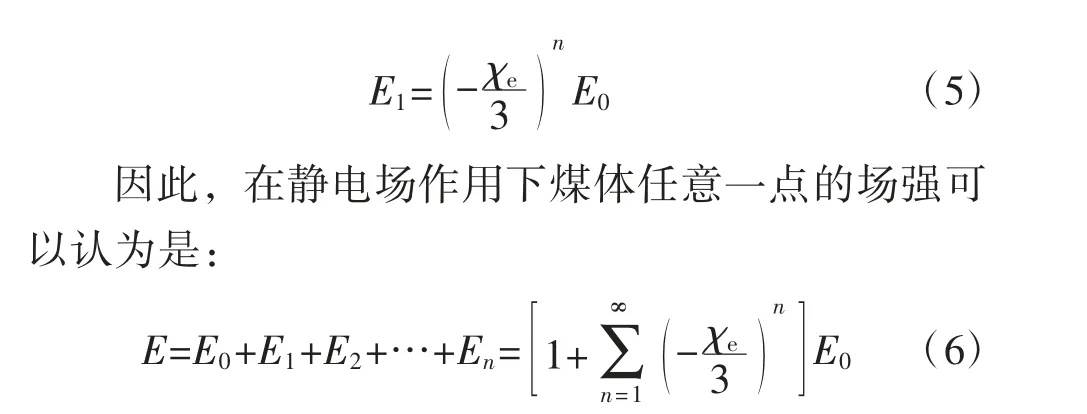

但此時的P0并非為煤體內部最終的極化強度,因為式E0中并不包含煤在被極化后極化電荷產生的激發電場,極化電荷產生的激發電荷場強E1為[14]:

式中:E1為極化電荷產生的激發電荷場強。

而產生的激發電場E1同時也會作用于煤體,再次引起煤電介質的進一步極化:

式中:P1為內部場強為E1時介質的極化強度。

同理,每次極化后產生的激發電場P2、P3、…、Pn均會引起下一次的極化,這樣循環下去,則第n 次極化電場場強為:

式中:E2、…、En為疊加極化電荷產生的激發電荷場強。

根據上式可知煤電介質在極化后產生的極化電荷也會產生激發電場并改變內部電場的分布,而重排后的極化電荷的電場反過來又作用于電介質,如此循環往復,直到達到最終的極化狀態[15]。因此認為,在撤掉靜電場后,由極化電荷構成的激發電場在一定的時間內仍有電導電流和極化電流的存在,會繼續影響煤體瓦斯的放散初速度,并保持著高于未加電場時的狀態。

4 結 論

1)不同變質程度和破壞類型煤樣在靜電場下的電場響應特征不盡相同,隨電壓增大瓦斯放散初速度具有先增大后減小的趨勢,存在特征優勢電壓。

2)在撤掉靜電場后,瓦斯放散初速度并未回落至未加電時的狀態且均高于初始狀態,具有一定時間記憶效應,且不同類型煤樣電場記憶特征響應不相同。

3)靜電場下煤體記憶效應其實質是宏觀上引起煤體孔隙尺寸發生變化,造成塑性損傷,同時使孔數量發生變化,改變煤體吸附量,進而引起瓦斯放散初速度的變化。

4)靜電場能夠引起煤體與瓦斯發生極化,極化電荷在煤體內構成的激發電場在撤掉電場后仍會繼續作用于瓦斯的放散。