龐龐塔礦厚煤層沿空巷道窄煤柱強控技術與應用

周 偉

(霍州煤電集團云廈建筑工程有限公司,山西 霍州 031400)

0 引言

有關資料顯示,我國的煤炭資源儲量在世界上排名前三,已探明的煤炭資源以近萬億t,同時,我國也是世界上煤炭生產和消費最大的國家,目前我國年生產煤炭約40億t。在煤炭需求量和開采量不斷增加的時代,要求我們合理開采利用煤炭資源,充分提高煤炭回收率,保障煤炭資源的可持續發展[1-2]。據統計,我國厚煤層煤炭儲量占比達45%,因此厚煤層的合理開采直接影響我國煤炭行業發展[3-4]。針對厚煤層開采技術,形成了分層開采、綜放開采等系列開采技術,其中,綜放開采具有成本低、效率高的優點,已廣泛應用于各大礦井,在綜放開采中,回采巷道一般沿煤層底板布置,這就導致了巷道頂幫均為強度較低的煤體,而鄰近工作面的回采巷道一般通過留設一定寬度的保護煤柱,隨著開采深部的不斷增加,保護煤柱的寬度也隨之增加,大多礦井保護煤柱普遍在15~30 m之間[5-6],這就造成了嚴重的資源浪費,為此專家學者提出了無煤柱護巷技術,沿空留巷可最大程度提高煤炭回收率,但是其巷道變形一般較大,沿空掘巷一定程度上提高了煤炭回收率,同時將巷道布置在應力降低區域,其圍巖應力環境和條件相對較好[7-8]。

1 工程背景

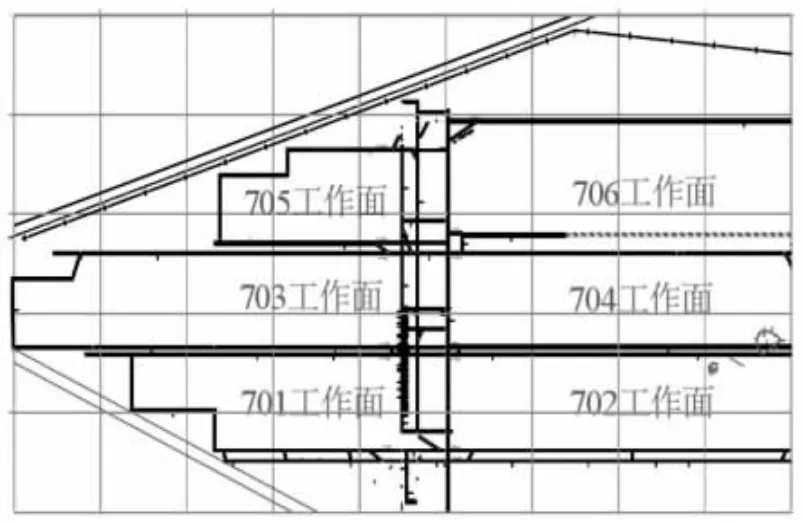

龐龐塔礦10-704工作面開采10號煤層,為礦井七采區,圖1給出了10號煤層七采區工作面布置示意圖,該工作面北鄰10-703工作面,南部為保安煤柱,西部為10-702采空區,東部為未布置的10-706綜放工作面,其上方55 m為5號煤層采空區,已回采結束15 a以上,采空區充分垮落。該工作面存在0.5 m厚的炭質泥巖偽頂,直接頂為6.69 m厚的泥巖灰巖,灰色,性脆,裂隙較為發育,基本頂為8.71 m厚的砂質泥巖,灰黑色,薄層狀,直接低為1.89 m厚的泥巖,灰色,塊狀,基本底為2 m厚的細粒砂巖,淺灰色,中厚層狀。

圖1 10#煤層七采區工作面布置示意圖

10-704工作面正巷為矩形斷面,寬×高為5.0 m×3.5 m,巷道采用“錨網索帶”聯合支護技術,頂板錨桿采用規格為?22 mm、L 2 400 mm的左旋螺紋鋼高強錨桿,間排距1 000 mm×1 000 mm,兩幫錨桿采用規格為?20 mm、L 2 000 mm的左旋螺紋鋼高強錨桿,間排距850 mm×1 000 mm,錨桿預緊扭矩不低于400 N·m,同時頂板采用規格為?21.8 mm、L 1 0300 mm的錨索進行加強支護,間排距2 000 mm×1 500 mm,錨索預緊力不低于40 MPa。

10-704工作面正巷為沿空巷道,煤柱寬度6.0 m,現場調研數據顯示,工作面正巷發生大變形,實煤體幫變形和局部底臌均超過1.5 m,巷道尺寸不能滿足服務要求,需進行必要的修復加固。

2 沿空巷道煤柱變形失穩機理與影響因素分析

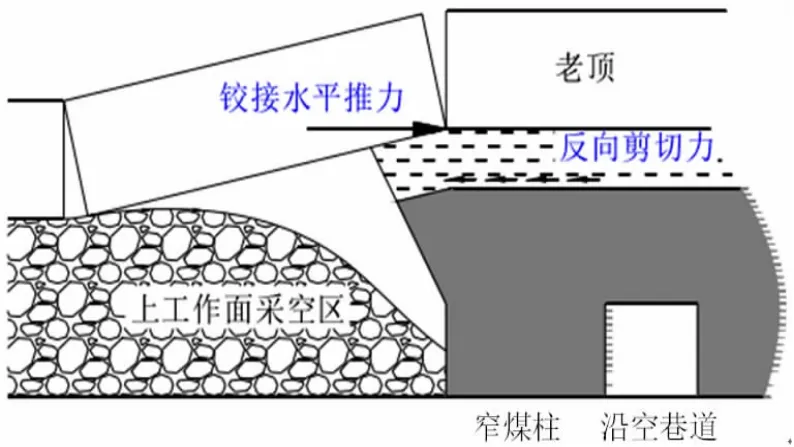

工作面回采結束后,其基本頂破斷回轉形成弧形三角塊結構,該結構與鄰近的沿空巷道基本頂相互咬合,并產生一定的水平推力,在水平推力的作用下,巷道基本頂與直接頂相對滑移產生一定的剪切力,并傳遞至煤柱,引起煤柱變形,煤柱變形主要表現為豎直方向的壓縮和水平方向的膨脹,圖2給出了沿空巷道力學結構示意圖。有關研究表明,煤柱破壞范圍隨煤柱高度、側壓系數的增大逐漸增大,同時,煤柱強度越大,破壞范圍越小,因此對煤柱進行必要的支護,可限制煤柱破壞范圍的發展。

圖2 沿空巷道力學結構示意圖

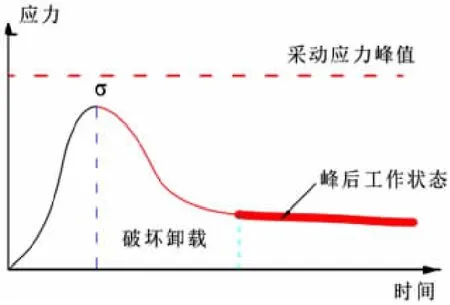

圖3 給出了煤柱內的應力演化特征,受工作面采動影響,煤柱的承載能力逐漸增加,當其上覆載荷大于煤體強度,煤柱快速破壞,承載能力大幅度衰減,圖中顯示,初期煤柱具有一定的承載能力,當承載過大時,承載能力迅速降低,但是其承載能力并未完全喪失,因此,若采用一定的支護手段,改善煤柱狀態,可提高煤柱的承載能力。

圖3 煤柱內的應力演化特征

煤柱承載狀態主要受動載大小、承載時間、煤柱尺寸以及支護結構的影響,綜放開采中,由于采出空間較大,采空區不能被冒落矸石有效充填,因此其煤柱所受動載相對較大,承載時間主要受工作面推進速度的影響,綜放開采推進速度相對較慢,因此煤柱承載時間較長,煤柱尺寸直接影響其承載能力,煤柱較窄時,煤柱不足以承載相應負荷,煤柱較寬時,造成煤炭資源的浪費,支護結構可以改善煤體力學參數,強化煤柱強度和承載能力,約束煤柱變形。

3 沿空巷道窄煤柱強控機理與技術

采用窄煤柱護巷時,煤柱處于殘余支承應力范圍,其煤柱均為破碎區和塑性區,此時煤柱極易發生大變形,但是由于煤柱的特殊應力環境,煤柱內中性面具有一定的承載結構,若能提高中性面的承載能力和寬度,則可實現窄煤柱的穩定。

根據龐龐塔10-704工作面生產地質條件,針對性提出沿空巷道窄煤柱強控技術,主要包括實煤體幫刷擴+局部強控技術、窄煤柱幫錨索梁強控技術,具體參數如下:

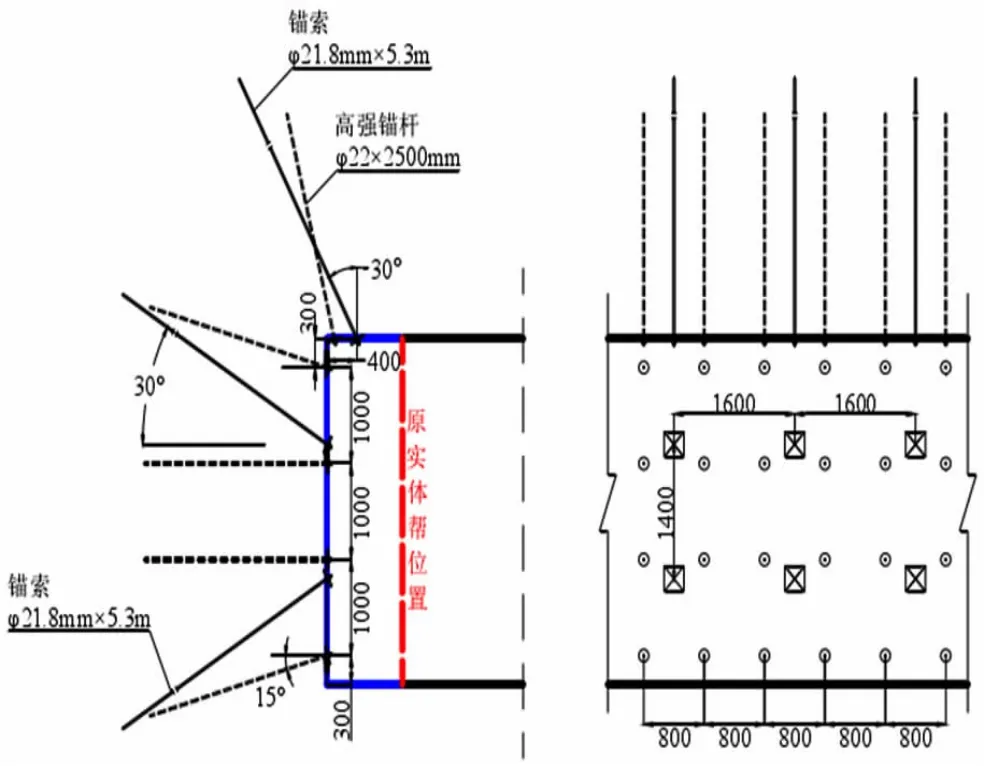

1)實煤體幫刷擴和局部強控技術:刷去實煤體幫現有支護,并刷擴1.0 m厚的煤幫,增加巷道尺寸以滿足服務要求,同時進行錨桿、錨索支護,錨桿采用?22 mm、L 2 500 mm的左旋螺紋鋼高強錨桿,間排距1 000 mm×800 mm,上部和下部錨桿與幫部呈15°夾角,頂幫角位置向頂板施工1根高強錨桿,錨桿與頂板呈75°夾角,錨索采用規格為?21.8 mm、L 5 300 mm的鋼絞線,間排距1 400 mm×1 600 mm,上部和下部錨索與幫部呈30°夾角,距幫部400 m位置,向頂板施工1根單體錨索,錨索與頂板呈60°夾角,具體參數如圖4所示。

圖4 實煤體幫局部強控參數

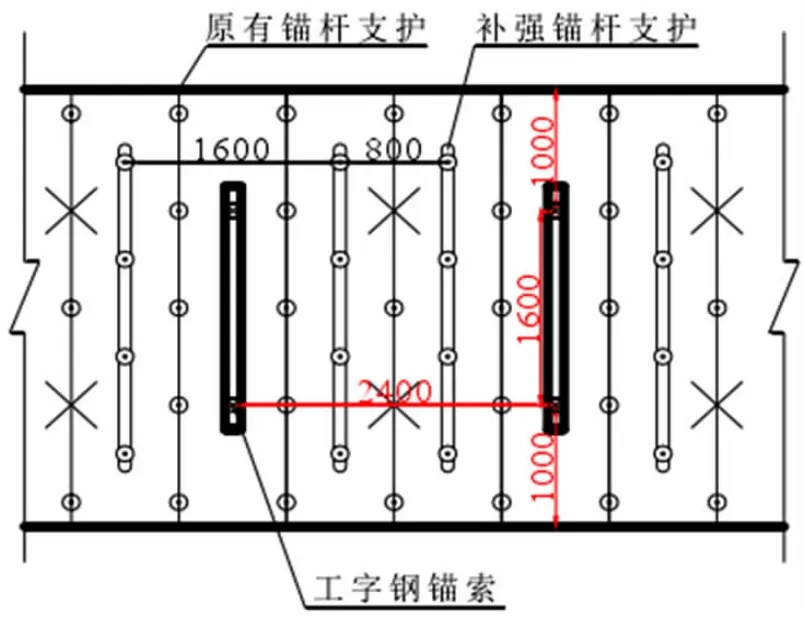

2)窄煤柱幫錨索梁強控技術:采用預應力錨索+工字鋼、錨桿+W鋼帶實現煤柱幫強控,預應力錨索規格為?21.8 mm、L 5 300 mm,工字鋼規格11號礦用工字鋼,間排距1 600 mm×2 400 mm,錨索與幫部呈30°夾角,采用規格為?22 mm、L 2 500 mm的左旋螺紋鋼高強錨桿,間排距1 000 mm×800 mm,具體參數如圖5所示。

圖5 窄煤柱幫錨索梁強控參數

4 現場應用分析

開發的沿空巷道窄煤柱強控技術應用于10-704工作面正巷,提高了工作面推進速度,工作面推進較慢時(每天1.6 m以下),超前影響范圍達80 m,臨近工作面區域兩幫移近速度超過250 mm/d,直接影響到工作面的正常回采;工作面推進較快時(每天3.2 m以上),超前影響范圍在30 m左右,臨近工作面區域兩幫移近速度約為190 mm/d,移近速度同比降低24%,這是由于超前支承壓力隨工作面的推進向前移動;工作面推進較慢時,巷幫煤體受應力持續擾動,變形不斷加大。

采用沿空巷道窄煤柱強控技術之前,工作面推進速度緩慢,工作面端頭附近巷幫變形量在1 000 mm以上,超前工作面30 m位置巷幫變形量在600 mm左右;采用沿空巷道窄煤柱強控技術之后,工作面推進速度有效提高,工作面端頭附近巷幫變形量在500~800 mm以上,超前工作面30 m位置巷幫變形量在300 mm左右,變形量同比降低近50%。

5 結論

厚煤層沿空巷道易產生大變形現象,本文以龐龐塔礦10-704工作面正巷為試驗巷道,總結分析了試驗巷道變形破壞特征,揭示了沿空巷道煤柱變形失穩機理,指出動載大小、承載時間、煤柱尺寸以及支護結構是影響煤柱承載性能的關鍵因素,據此開發了厚煤層沿空巷道窄煤柱強控技術,現場應用驗證強控技術的優越性,具有重要的研究意義。