金達煤業10402工作面回風順槽區段煤柱留設研究

張鵬飛

(山西煤炭運銷集團金達煤業有限公司,山西 呂梁 032300)

1 工程概況

金達煤業四采區10402綜放工作面回風順槽位于井田東南部的四采區。根據現場揭露情況,研究區域內9、10號煤層的層間距為6.9~12 m,10號煤層厚度為6.0 m,含多層夾矸,煤層相對穩定,10號煤層采用綜放開采,工作面順槽沿煤層底板布置,均為矩形斷面。目前上覆9號煤層已經采空,正在開采10號煤層,其中10402工作面運輸順槽已經掘進完畢,正在掘進10402工作面開切眼,準備掘進10402工作面回風順槽。

隨著煤礦開采深度的加大,原巖應力升高,護巷煤柱寬度越來越大,不僅使得煤炭采出降低、巷道維護困難,傳統的留設較寬的區段煤柱護巷的布置方式已不能滿足要求,因此選擇在10402綜放工作面回風順槽留區段煤柱沿空掘巷來提高煤炭采出率。

2 計算區段煤柱合理寬度

區段煤柱護巷的關鍵是煤柱寬度的確定,合理的煤柱寬度不僅能夠保證巷道圍巖變形量滿足生產要求,還可以盡可能多地減少煤炭資源的損失。上區段開采后在煤體形成破裂區,塑性區,彈塑性區,彈性區,沿空巷道在煤體的塑性區和彈塑性區內開挖,巷道圍巖不同的應力區域重新劃分,建立沿空巷道力學模型,如圖1所示。

按照煤巷兩幫煤體應力和極限平衡理論,結合護巷煤柱寬度與圍巖變形量的關系,在考慮提高錨桿錨固力和支護作用的前提下,使煤柱盡可能小,綜合影響巷道圍巖穩定性的主要因素,可按下式確定合理的煤柱寬度B:

式中:x1為上區段工作面開采后在采空區側煤體中產生的破裂區寬度,其值可由式(1)給出;x2為幫錨桿的有效長度,跟距金達煤業的實際情況,幫錨桿有效長度取2.2 m;x3為考慮煤層厚度較大而增加的煤柱穩定系數,按(x1+x2)(0.15~0.35)計算。

其中:m為上區段平巷高度,m;A為側壓系數,A=μ/(1-μ),μ為泊松比,取0.25;?0為煤體內摩擦角,°;C0為煤體內粘聚力,MPa;K為應力集中系數,取2~3;γ為煤巖層平均體積力,容重25k N/m3;H為巷道埋藏深度,m;Pz為煤幫的支護阻力,MPa;

10402回風順槽各參數如下:m=2.9 m,K=2.5,?0=23°,C0=2.1 MPa,γ=25 k N/m3,H=390 m,Pz=0.078 MPa,A=0.33,將各參數帶入式(4.2)可得塑性區寬度x1為1.97 m。

將塑性區寬度塑性區寬度x1,幫錨桿的有效長度x2,代入式(2.1)可得區段煤柱的寬度B=x1+x2+x3=(1.15~1.35)(x1+x2)=4.77~5.61 m。

因此,由理論計算可得區段煤柱的合理寬度應為4.77~5.61 m。

3 數值模擬計算

3.1 數值模型的建立

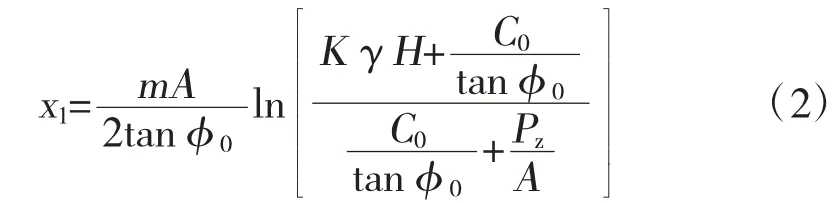

為確定留設煤柱最宜寬度,通過數值模擬分析不同寬度煤柱下煤體情況。結合研究區域的地質條件和開采條件,確定數值模擬模型尺寸為長×寬×高=400 m×400 m×90 m,模型劃分258 720個單元,272 646個結點。模型的4個側面為位移邊界,限制水平位移,底部為固定邊界,限制垂直位移。模型模擬10號煤層厚6.0 m,煤層頂板50.2 m,底板33.8 m。模擬時煤層埋藏深度按此煤層最大埋深考慮,取390 m。煤層上覆剩余巖層的重力按均布載荷施加在模型的上部邊界。數值模擬模型見圖2。

圖2 數值模擬模型圖

3.2 數值模擬結果及分析

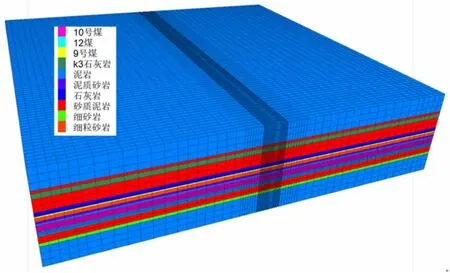

利用F LAC3D分別對留設煤柱寬度5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0 m的沿空巷道進行數值模擬,對不同寬度煤柱條件下的巷道圍巖及煤柱的受力特點進行分析,不同寬度煤柱時,區段煤柱內及10402回風順槽的垂直應力分布曲線見圖3。

圖3 10402回風順槽圍巖的垂直應力分布曲線

根據圖3中的垂直應力分布曲線可知,區段煤柱內的垂直應力呈現較為明顯的非對稱分布,主要集中在采空區側,距離采空區0~3 m范圍內應力集中比較明顯。當煤柱寬度≥6.5 m時,隨著區段煤柱寬度的增加,煤柱內的最大垂直應力基本穩定,煤柱寬度≥6.5 m比較利于區段煤柱的穩定。

通過對比煤柱下及采空區下方煤柱內回風順槽一側的垂直應力分布情況可知,區段煤柱內距離回風順槽0.5~1.0 m處的垂直應力有輕微的應力集中,在0.5~2.0 m范圍內的垂直應力逐漸下降并趨于穩定。由圖4(a)(b)中的曲線圖可知,當煤柱寬度為5.0 m時,回風順槽一側的垂直應力集中較為明顯,最大應力出現在距離回風順槽0.75 m處,距離回風順槽0.75~1.75 m范圍內的垂直應力明顯下降;當煤柱寬度大于等于6.5 m時,回風順槽側的應力分布較為平緩,有利于回風順槽一側巷道的維護。圖4(c)(d)中回風順槽工作幫的垂直應力分布曲線可知,回風順槽工作幫的垂直應力由巷道表面到煤壁深部呈現先增加后降低并逐漸趨于穩定的趨勢,應力集中出現在距離煤壁0~3.0 m范圍內。隨著區段煤柱寬度的增加,對應位置的垂直應力逐漸降低。

3.3 不同寬度煤柱下塑性區分布

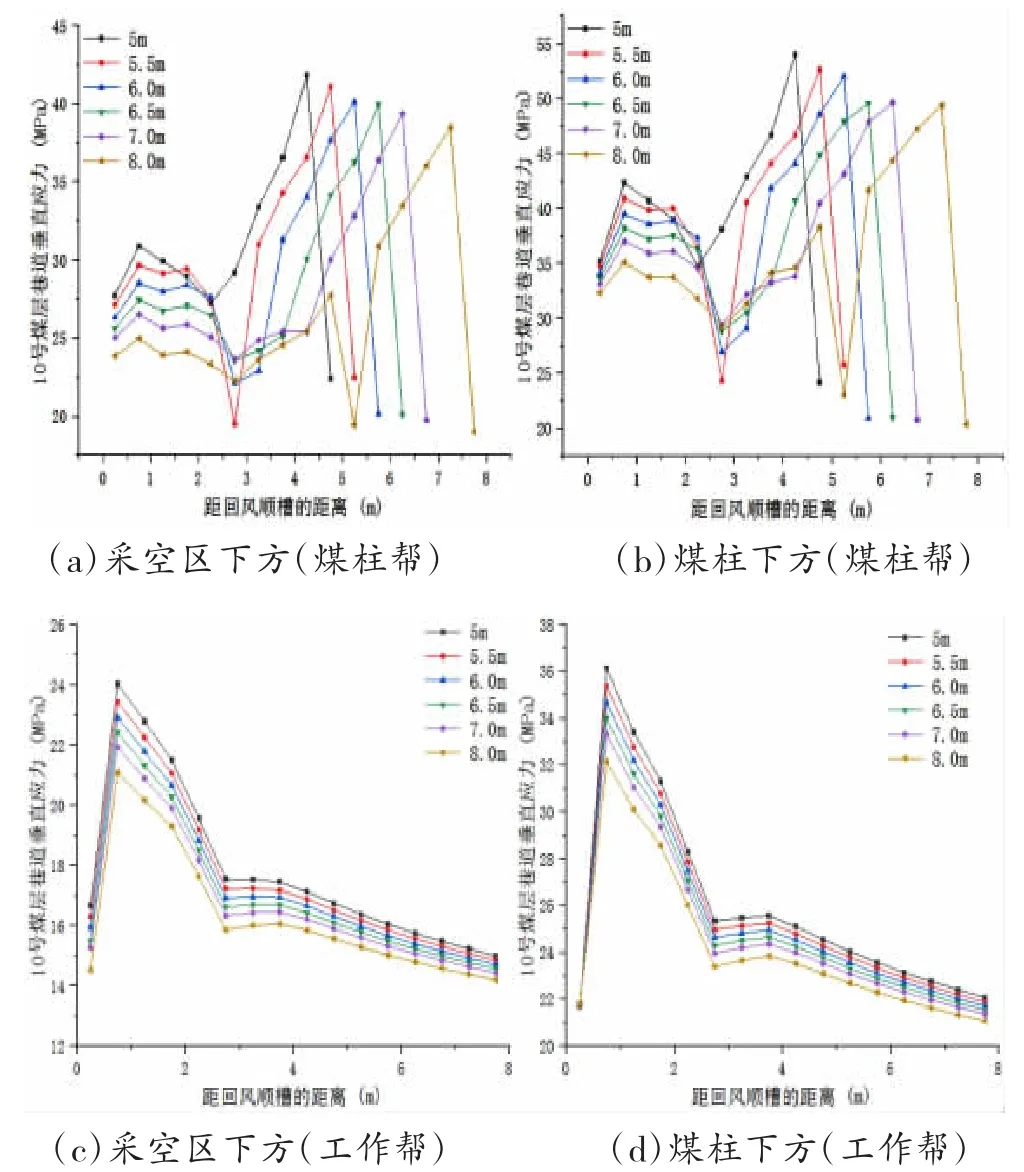

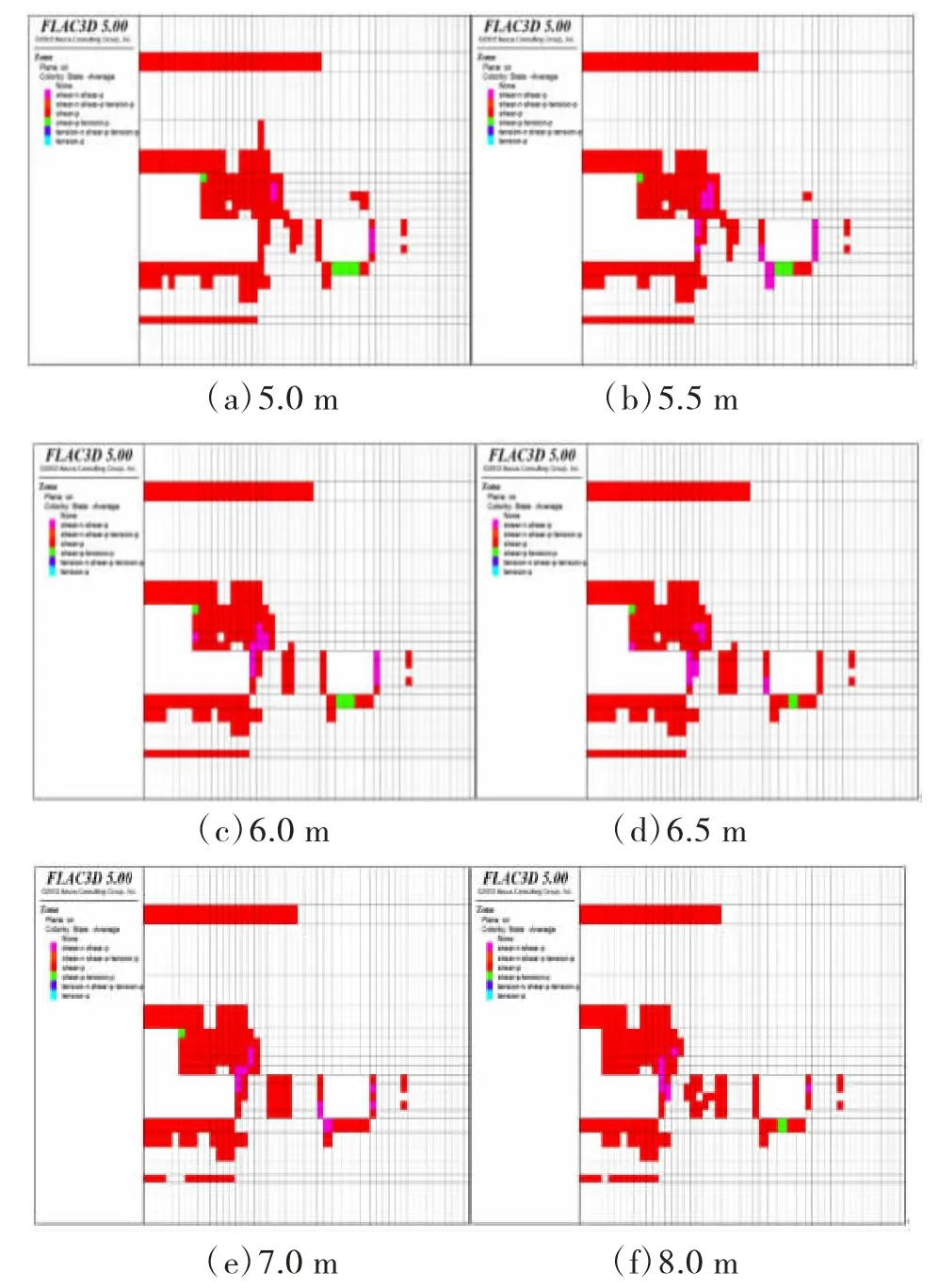

在相同的開采條件下,利用F LAC3D分別對留設煤柱寬度5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0 m的沿空巷道進行數值模擬,得出回風順槽圍巖塑性變化分布規律。如圖4所示。

圖4 區段煤柱內及10402回風順槽圍巖塑性破壞圖

由圖4可知,區段煤柱的塑性破壞主要體現在煤柱采空區側的煤壁及頂煤、區段煤柱內部、回風順槽巷道表面塑性破壞,且由于巷道的支護作用,回風順槽的表面破壞范圍較小,巷道圍巖較為穩定。當煤柱寬度為5.0 m時,區段煤柱內采空區側破壞嚴重,采空區側頂煤發生較大面積的塑性破壞,頂煤破壞深度為2.0~2.5 m,隨著煤柱寬度的增加,回風順槽頂板塑性破壞逐漸減少,當煤柱寬度大于6.0 m時,采空區側的頂煤破壞與煤柱內部的塑性破壞區未貫通,由此可見,煤柱寬度大于6.0 m時,比較有利于區段煤柱的穩定。

根據區段煤柱內的應力分布及圍巖破壞情況,煤柱寬度≥6.5 m時,煤柱內及回風順槽的圍巖應力有利于巷道的維護,煤柱及回風順槽的圍巖破壞也有利于圍巖的穩定,建議區段煤柱寬度取6.5 m。

4 工程實踐

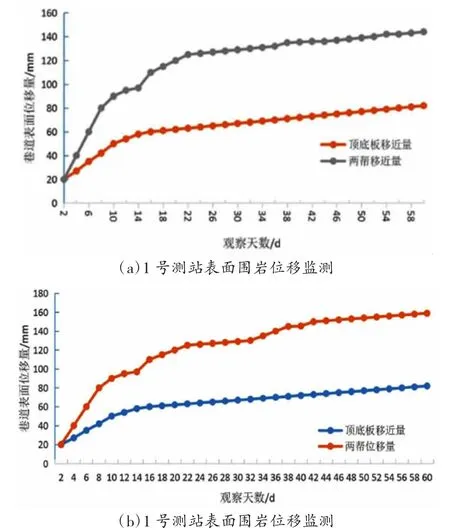

留設煤柱后,根據工作面的實際布置情況,對工作面回風順槽巷圍巖穩定性進行監測,來探究留設區段煤柱的穩定性及合理性。在回風順槽中每相隔50 m采用十字布點法布置1個表面位移測站,共計布置2個測站。測站的監測數據如圖5所示。

圖5 巷道表面位移監測

根據圖5監測曲線可知,1號監測點頂底板1-12 d內變形較為劇烈,15 d后基本趨于平緩。其中最大頂板移近量為82 mm,平均每天移近1.37 mm。兩幫移近量相對較大,該移近量在1-24 d內變化較為劇烈,34 d后趨于平緩。其中兩幫最大移近量為144 mm,平均每天移近量2.4 mm。

2號監測點頂底板1-14 d內變形較為劇烈,16天后基本趨于平緩。其中最大移近量為86mm,平均每天移近量1.41 mm。兩幫移近量相對較大,該位置在1-25 d變形較為劇烈,之后35 d趨于平緩。其中兩幫最大移近量為159 mm,平均每天移近量為2.52 mm。根據以上分析可知,兩幫移近量和頂板移近量變形在可控范圍內,可認為巷道整體支護手段有效可行。

5 結語

本文以金達煤業10402綜放工作面留設區段煤柱為背景,結合本礦資料,通過理論計算并輔以數值模擬軟件驗證等手段確定了合理的6.5 m的區段煤柱寬度。10402綜放工作面回采過程中,對回風順槽圍巖進行表面位移監測,通過對現場監測數據分析研究可知,留設的煤柱可以維持巷道穩定,煤柱寬度合理,滿足工程需求。