元代陜甘地區(qū)的驛路與城市——論絲綢之路東段走向的北移

郭玉剛

(山西師范大學歷史與旅游文化學院,山西 臨汾 041000)

元代疆域遼闊,加之西部四大汗國組成的藩王體系,蒙古帝國橫跨整個歐亞大陸。蒙元大部分時期,遍布陸上各個角落的驛站系統(tǒng)均能順利運行,加上以阿拉伯海為主要目標的近海通道的開辟,形成圍繞歐亞的貿(mào)易圈,以穆斯林商團為主的多民族商貿(mào)團隊,頻繁穿梭在亞歐大陸東西兩端,支撐起史無前例的歐亞大帝國。蒙元驛道整合了定居世界和游牧世界兩條東西通道,還沒有王朝充分利用過游牧世界的草原之路[1]草原地區(qū)和游牧民在東西交流中發(fā)揮作用,詳見黃時鑒著《黃時鑒文集》第二卷《希羅多德筆下的歐亞草原居民與草原之路的開辟》,上海:中西書局,2011;又見石云濤著《早期中西交通與交流史稿》第四章,學苑出版社,2004.。

蒙元驛道系統(tǒng)兼有絲綢之路與草原之路的雙重性,學界早已有所研究。陳得芝《元嶺北行省諸驛道考》一文,詳盡介紹了嶺北行省草原驛路的情況[2]南京大學歷史系元史室編.元史及北方民族史研究集刊(第一輯)[M].1977.。周清澍從中西交流的角度,對這兩條通道的走向、路線作了簡明介紹[3]周清澍.蒙元時期的中西陸路交通.中國元史研究會.元史論叢(第4輯)[M].北京:中華書局,1992.。近年來黨寶海希望把元朝以前的蒙古國時期包含進來,又把蒙古西征建立起來的四大汗國覆蓋進來,從歐亞大陸的立場來認識元朝驛道體系[4]黨寶海.蒙元驛站交通研究[M].北京:昆侖出版社,2006.。

陜甘地區(qū)是蒙元驛道中的重要組成部分。元代陜西行省、甘肅行省轄區(qū)廣大,包括了河西走廊、河湟盆地、寧夏平原、關中平原、陜北高原、河套地區(qū)以及陜南山區(qū)等諸多地理單元;這一區(qū)域南接川藏云南、西鄰中西亞諸汗國、北通蒙古高原、東達中原腹地,是元朝西部地區(qū)通衢所在。陜甘地區(qū)驛道系統(tǒng)是商團貿(mào)易進出中原的必經(jīng)之路,因而是元代東西交流的絲綢之路的組成部分。

陜甘驛道網(wǎng)絡的基本情況,學界已有較為充分的研究。胡小鵬《元甘肅行省諸驛道考》,對甘肅行省的驛道情況有了詳細梳理,使我們了解到元代驛道系統(tǒng)中夾雜著行省管轄驛道和藩王兀魯思驛道兩個類別[1]胡小鵬.元甘肅行省諸驛道考[J].西北史地,1997,(4).。陜西行省的驛道,李之勤《元代陜西行省的驛道與驛站》進行過系統(tǒng)梳理[2]趙建黎主編.長安學叢書.李之勤卷[M].西安:三秦出版社,2012.,程軍《13-14世紀陸上絲綢之路交通線復原研究》[3]程軍.陜西師范大學碩士論文[D].指導教師張萍,2017.、黨寶海《蒙元驛站交通研究》也有所論述。陜甘地區(qū)驛道走向固然可以較準確指認;但聯(lián)系東西貿(mào)易的絲綢之路在這里的走向尚待進一步論證。

一、元代絲綢之路陜甘段北移

(一)陜甘驛道網(wǎng)絡

元代陜甘地區(qū)的驛道分為甘肅段與陜西段。胡小鵬將甘肅行省驛道分作長行站道、納憐站道和諸王兀魯思道。納憐站道以亦集乃路為中心,東去中興路,南下甘州路,北上和林,西通察哈臺汗國,是專備軍情急務而設的“小路”,由蒙古軍人應役,只給“懸?guī)Ы疸y字牌面、通報軍情機密重事使臣”經(jīng)行[4]解縉等編.永樂大典(卷19421).站赤六[M].北京:中國戲劇出版社,2008.(P3793)。長行站道,是甘肅行省管轄的經(jīng)寧夏府路、永昌路、甘州路三路的驛道,路線走向大致是從寧夏府路南下,經(jīng)靈州、鳴沙州,自黃河九渡過河西行至應理州(今中衛(wèi)沙坡頭),沿漢長城直線西行抵達永昌路,再沿河西走廊驛路西行,抵達甘州路。

河西走廊甘州以西段,經(jīng)行的肅州路、沙州路,是察哈臺后王兀魯思封地,永昌路又有闊端兀魯思封地,宗王封地上的驛站由宗王管理和維護,因被稱為兩兀魯思道。河西走廊東端,自永昌路東南而下,從莊浪(永登)至西寧州地域,歸弘吉剌駙馬后王岐王管轄,也有兩站驛道相通,接續(xù)闊端兀魯思的七處驛站。諸王兀魯思驛道,歸本藩管轄;但這些驛站又是帝國驛站系統(tǒng)的組成部分,也要供朝廷貨物、人員通行[1]胡小鵬.元甘肅行省諸驛道考[J].西北史地,1997,(4).。

自寧夏府路北行的線路有兩條,一條沿河套平原東行至東勝,抵達上都、大都;另一條從寧夏府路渡河,經(jīng)鄂爾多斯高原,東渡黃河抵達東勝,與前路匯合東行[5]周清澍.蒙元時期的中西陸路交通.元史論叢(第四輯)[M].北京:中華書局,1992.(P28)。這兩條驛道究竟哪一條是長行站道?周清澍提及,鄂爾多斯高原有察罕腦兒城,是元代驛站的樞紐,但他提供的例證卻只是它是從奉元路北上驛路的終點站,卻沒有提及從寧夏府路經(jīng)過察罕腦兒前行抵達東勝間的驛路的狀況。據(jù)《經(jīng)世大典·站赤四》,至元二十八年(1291)六月漢中道按察司,“言延州綏德州米脂、葭州神木、府谷等縣等俱非驛程,亦無站赤祗應,其往來使臣不由驛路取徑經(jīng)過,威逼官司取給鋪馬分例,站戶因而消乏。所合禁約使臣,今后毋令于僻路州縣經(jīng)過”[6]解縉等編.永樂大典(卷19419),站赤四[M].北京:中國戲劇出版社,2008.(P3760)。這里的米脂、神木、府谷等縣是否曾經(jīng)在察罕腦兒前往東勝的驛道上尚待考察,但使臣從這里經(jīng)過、索要祗應,想來應系周邊缺乏暢通驛道而致,也即是說經(jīng)過鄂爾多斯高原的驛道系統(tǒng)這一時期已經(jīng)取消。即使考慮到察罕腦兒是安西王封地和重要牧場,察罕腦兒“諸驛”又是“蒙古三站”,這條驛道還留存著,但也很可能是兀魯思站道,并非一般朝廷使節(jié)所可隨意通過。總之,經(jīng)行河套的驛道才是貨物使臣商旅通行的長行站道。

安西王是忽必烈分封在關中的重要藩王,承帝國管理陜西行省的右臂之托,他冬天駐守奉元路,夏天駐開成路,建有宮室的察罕腦兒也是西北重鎮(zhèn)[1]周清澍.從察罕腦兒看元代的伊克昭盟地區(qū)[J].內蒙古大學學報.1978,(2).,從奉元有驛道連通那里也就十分自然。當然,察罕腦兒城隸屬于陜西行省,這條經(jīng)陜北高原的南北通道自屬陜西行省驛道。奉元路位居關中平原核心,向東出潼關可以與河南行省驛道連接;向西經(jīng)咸陽抵興平,驛路分為兩條,一條向北,經(jīng)乾州(乾縣)、永壽、泰知房、邠州(彬縣)、寧州(寧縣)、慶陽到環(huán)縣進入甘肅行省萌井站,繼續(xù)北行在靈州匯入寧夏府驛站,進入甘肅長行站道;一條繼續(xù)向西,過武功、扶風、岐山抵達鳳翔。

鳳翔是陜西行省重要樞紐,驛道在此分為三條。一條經(jīng)汧陽、汧源(隴縣)、故關(隴縣固關鎮(zhèn))、秦亭、上邽(清水縣)、社樹坪(天水社棠鎮(zhèn))、秦州(天水)、伏羌(甘谷)、文盈、鞏昌(隴西縣)、首陽(首陽鎮(zhèn))抵達臨洮;一條經(jīng)小川、蠻坊、董店、涇州(涇川縣)、白水(白水鎮(zhèn))、平?jīng)觥⑼咄ぃㄍ咄ゆ?zhèn))、德順州(靜寧)、吳家灣、會州(會寧縣)到定西州(定西縣);一條經(jīng)寶雞,走連云棧道,經(jīng)東河橋、草涼樓(鳳縣草涼驛村)、鳳州,然后經(jīng)三岔、陳倉、柴關(留壩縣柴關嶺)、苗峽(留壩縣青羊鋪)、馬頭(馬道鎮(zhèn)),抵達褒城(勉縣河東店鎮(zhèn))[2]黨寶海.蒙元驛道交通研究[M].北京:昆侖出版社,2006.(P294)。元末紅巾亂起,攻陷金州、商州、武關等地,陜西省臺在擊敗紅巾收復失地后,御史大夫朵兒直班鑒于金州要經(jīng)過興元、鳳翔的驛道聯(lián)絡奉元,“乃開義谷道,創(chuàng)置七驛,路近以便”[3]宋濂等修.元史(卷 139)[M].北京:中華書局,1976.(P3359),這是一條穿越秦嶺的古道,奉元路南下增加了一條驛道。

總之,元代陜甘地區(qū)的驛道網(wǎng)絡,在商貿(mào)人員情報流通中承擔主要作用的長行站道,就是匯聚于靈州的兩條驛道,一條經(jīng)寧夏府路北上通往大都、上都,一條經(jīng)關中通往中原。元代維系中西交通的絲綢之路,其在陜甘地區(qū)的走向就是這兩條驛道。顯然,正如周清澍早已注意到的,從關中往河西走廊的驛路,與傳統(tǒng)的絲綢之路走向很不相同,它沒有走鳳翔向西去的路線,而是從興平北上,抵達慶陽、環(huán)州后北上靈州再南下經(jīng)應理州渡河西去河西走廊,這樣一來,就繞了很多路程。周清澍猜測,由于元朝在西北、西南各地疆域遼闊,人員貨物往來眾多,傳統(tǒng)絲路經(jīng)過的地區(qū)又地疲民窮難以承受,不得不采取迂遠道路,以分散驛道負擔[4]周清澍.蒙元時期的中西陸路交通.元史論叢(第四輯)[M].北京:中華書局,1992.(P28)。考慮到元朝在青藏地區(qū)較強的政治存在,使節(jié)官員往來頻繁,確實給鞏昌周邊造成嚴重的站赤負擔。《經(jīng)世大典·站赤五》,至大四年(1311)九月,陜西行臺監(jiān)察御史袁承事呈,“甘肅等處驛站,系西邊重鎮(zhèn),定西會州平?jīng)鰶苓撏A,臨洮、土番東西往來之使,日逐起馬不下百匹,晝夜未嘗少息,常見鋪馬不放,停留使客,或有非法選馬棰詈站赤及州縣。站戶被害,鬻產(chǎn)破家,賣及子孫,誠可哀憫”[5]解縉等編.永樂大典(卷19420)[M].北京:中國戲劇出版社,2008.(P3782-3783)。照此看來,去往甘肅等處的使者也有經(jīng)過定西等地的,加上臨洮、吐蕃使節(jié)往來頻繁,才累及這里站戶鬻產(chǎn)破產(chǎn)。

關中北上寧夏的驛路走慶陽而非傳統(tǒng)的走平?jīng)觥⒐淘痪€,也就是關中進入河西走廊選擇的是繞道靈州再溯黃西上的更遠的路徑。但這又是確鑿無疑的,《經(jīng)世大典·站赤五》載:至大四年(1311)九月陜西行臺監(jiān)察御史袁承事呈“往者經(jīng)由寧州、慶陽站赤,自環(huán)州至寧夏萌井站以至永昌道路,盡皆沙漠,遙遠艱阻,四無人煙”[5]解縉等編.永樂大典(卷19420)[M].北京:中國戲劇出版社,2008.(P3782-3783)。當然,出蕭關經(jīng)固原的傳統(tǒng)道路并未取消,明初徐達經(jīng)略陜西的進軍路線可為證明。洪武二年(1369)徐達等進攻陜西,占據(jù)奉元路的張良弼北上以避鋒芒,其遁居之地正是慶陽,他的算盤是依靠寧夏王保保以負隅頑抗,這是以慶陽與寧夏間便捷的驛道交通為前提的。徐達等攻陷臨洮、蘭州,沿定西、會州、靜寧、隆德抵達平?jīng)觯惫ラ_成州(固原)的豫王,這表明平?jīng)霰鄙瞎淘膫鹘y(tǒng)驛道也是暢通的。張良臣以慶陽降而復叛,徐達率軍經(jīng)平?jīng)觥苤荼鄙蠎c陽;為了支援慶陽,王保保部下韓扎爾等南下攻破鎮(zhèn)原州、涇州、邠州;王保保又遣賀宗哲南下進攻鳳翔;兩人都是取道固原南下平?jīng)霭l(fā)動反擊[1]明太祖實錄(卷40-44)[M].北京:中華書局,2016.(P801-876)。可見,關中進入寧夏的驛路應有兩條,一條是傳統(tǒng)的固原道,一條是慶陽道。元朝選擇慶陽道,其原因是固原屬安西等王封地,這里的道路是兀魯思道,而非行省控制的長行站道。安西王的夏都奉元路與冬都開成路,一如忽必烈的大都與上都,每年都要巡行其間,當然是有驛道連接的,作為其主要封地開成州的驛道正如察罕腦兒城的驛道一樣屬于“蒙古站”。元末,豫王阿剌忒納失里還被分封到開成州,徐達平定陜西才北遁大漠[2]郭曉航.元豫王阿剌忒納失里考述[J].社會科學.2007,(9).。由于這里是兀魯思站道,陜西行省不得不一條迂遠的慶陽道。其實,甘肅河西走廊東端蘭州、西寧、永昌等地的站道屬于弘吉剌駙馬、闊端的兀魯思站道,關中長行站道才不得不舍棄較為便捷的秦州、鞏昌道路而選擇北上更遠的驛路。

(二)絲綢之路的南道與北道

漢代張騫鑿空西域,開辟了從關中經(jīng)河西走廊以達西域的交通路線。學界同意漢代絲路有沿涇河河谷和沿渭河河谷西去的兩條路線,即北道與南道。南道走向分歧不大,即沿渭河河谷西行,在寶雞附近改走汧河河谷西北行,翻越隴關再進入渭河河谷,經(jīng)天水、臨洮,折而向北翻過七道梁至蘭州,渡過黃河北行,翻越烏鞘嶺抵達武威。此道所經(jīng)道路平坦,人煙稠密,城市眾多,通行便捷,但總里程較北道稍遠[3]李并成.漢代河西走廊東段交通路線考[J].敦煌學輯刊.2011,(1).。

北道走向,由于穿越六盤山即進入山勢繁復、人煙稀少的隴中高原,加之不同時期改道頻繁,學者對其走向分歧較大。近年來隴中高原發(fā)現(xiàn)了北道沿線的諸多遺址,加上居延漢簡中有關史料也被發(fā)掘出來,學者們圍繞這條道路做了不少工作,我們可以據(jù)以研究北道的大致走向。

劉再聰勾勒的路線大體為從長安出發(fā)沿涇河河谷西北穿行,抵達平?jīng)觯亓P山北行固原,沿海原縣西北行,經(jīng)鹽池、黃嶠、共和等地折而西南經(jīng)楊稍沙河河谷抵達法泉寺,沿黃河東岸西北行,經(jīng)東灣、水泉北行,再沿山間道路西北行,經(jīng)沙流水、三角城、石門鄉(xiāng)、小口村抵達黃河索橋渡口,渡河后抵達蘆陽鎮(zhèn)附近的漢媼圍縣城[4]劉再聰.居延里程簡所記高平媼間路線的考古學補正[J].吐魯番學研究.2014,(2).。

李并成同意北道經(jīng)過索橋渡口渡過黃河,但從固原至索橋這一段道路的走向,他認為應該經(jīng)過祖厲河谷地,他的路線要稍微偏南。李氏勾畫從媼圍古城抵達武威的路線,從景泰縣蘆陽鎮(zhèn)的吊溝古城,即媼圍古城西行三十八公里,抵達景泰縣寺灘鄉(xiāng)白茨水村,即漢居延置遺址;繼續(xù)西行三十八公里,經(jīng)曹家窯、蒿溝峴、白家洼、裴家營等地可抵達古浪縣大靖鎮(zhèn),抵達古城頭遺址,即漢鰈里驛遺址;再西行三十八公里則是土門鎮(zhèn)王家小莊,即漢代揟次縣;繼續(xù)西行二十五公里,抵達武威市東河鄉(xiāng)王景寨村,即漢張掖縣舊址;再往北二十七公里,抵達今武威市三摞城,即漢姑臧縣,匯入河西走廊[3]李并成.漢代河西走廊東段交通路線考[J].敦煌學輯刊.2011,(1).。

劉再聰、李并成均認為北道應該有一條長期穩(wěn)定的道路,最近劉永勝撰文提出北道并非只有一條路,而應該有多條道路呈網(wǎng)狀連接,不同時期、不同旅客可以有不同選擇。隴中高原地形復雜、山谷河道縱橫交錯,城市布局在不同時期并不一致,通過這里的道理有所改變,是很可能的。劉永勝注意到楊崖灣古城是漢代驛道上的岔路口,它位于劉再聰勾畫的從海原西行經(jīng)鹽池、黃嶠、共和的道路線上。從此東南行,經(jīng)過平川區(qū)種田鄉(xiāng)、復興鄉(xiāng),抵達會寧縣的劉寨子鄉(xiāng)、土門峴鄉(xiāng)、新塬鄉(xiāng)、大溝鄉(xiāng)、平頭川鄉(xiāng)、老君坡鄉(xiāng),繼續(xù)東南行可抵達靜寧縣的界石鋪。從界石鋪沿山間道路西行,可抵達會寧縣,也就進入祖厲河谷地,向北行可抵達靖遠縣,匯入劉再聰勾勒的北道線路;往南則可以通過河谷山間道路抵達定西、蘭州等地。從界石鋪往東,可以抵達靜寧縣、隆德縣,再向東翻越六盤山可抵達平?jīng)觥钠經(jīng)鼍涂梢晕餍袇R入北道,不必一定向北繞經(jīng)固原。

在北道渡過黃河的渡口選擇上,劉永勝也提供了新的選項,即從楊崖灣古城向西九十里有漢鹯陰縣城,在該城西側是鹯陰渡口,渡河后向西抵達景泰縣的尾泉、中泉、趙家水,抵達白茨水,即漢代居延置,匯入李并成勾勒的北道路線。此外他還提供了索橋渡口更北的會寧關渡口的選擇。他認為從六盤山到武威的北道走向竟有八種選擇之多[1]劉永勝.楊崖灣古城與絲綢之路東段北線的關系探究.黃科安,郭華編.全球視野下的海上絲綢之路研究[M].北京:中國社會科學出版社,2018.。總之,從關中進入河西走廊的北道,因要穿行地形復雜的隴中高原,路線走向頗不穩(wěn)定,很難確指具體走向。

唐代從長安西去河西走廊,也有南北兩道。南道走向與漢代一致,是從長安去往河西走廊的主要道路。北道走向與漢代不同。從長安抵咸陽后,西北行經(jīng)禮泉縣、乾縣、永壽縣、邠州,沿涇河河道西北行,經(jīng)長武縣、涇川縣抵達平?jīng)觯?jīng)今安國鄉(xiāng)、瓦亭村折而北行抵達固原,繼續(xù)西北抵達石門關,經(jīng)鹽池抵達今靖遠縣,沿黃河東岸北行抵達會寧關渡河,經(jīng)烏蘭津、景泰縣,行抵武威。這是盛唐北道路徑,但平?jīng)鲆晕鞯缆肪U,艱于通行,后來北道從平?jīng)鐾咄の髂铣隽P關抵達蘭州,不再繞道固原、靖遠等地了。

盛唐時期的北道經(jīng)固原、靜寧等地,從會寧關渡河西去,為了保持渡口暢通,唐政府在這里布置五十只行船祗應,又在烏蘭縣西屯駐新泉軍七千人,以看守河津[2]嚴耕望.唐代交通圖考(第二卷)[M].臺北:“中央研究院歷史語言研究所”,1985.(P341-419)。晚唐以降國力衰退及藩鎮(zhèn)割據(jù),唐朝已不能控制固原北邊地區(qū),北道南移,勢所必然。

總之隴中高原山形破碎、山谷河道錯綜復雜,北道具體走向視不同時期黃河渡口所在而有不同。黃河渡口至少有四個,最南邊是漢鹯陰渡口,從今天甘肅靖遠縣城西側不遠處渡河;向北有索橋渡口,位在今靖遠縣石門鄉(xiāng)小口村附近;再向北有會寧關渡口,在今靖遠縣雙龍鄉(xiāng)北城灘上;最北則是元代的黃河九渡,位于今寧夏中衛(wèi)市沙坡頭。從渡口選擇上看,元代確把絲路走向大大北移了。

二、陜甘驛道網(wǎng)絡中的城市

(一)元代城市的區(qū)劃狀況

周清澍推測絲綢之路陜甘段的北移是因為鞏昌府周邊經(jīng)濟衰落難以提供更多的站赤支持。鞏昌周邊使節(jié)往返頻繁造成站赤負擔過重確是史實,但認為這里的經(jīng)濟水平較陜西行省其他區(qū)域更差則缺乏依據(jù)。我們通過估算各地人口規(guī)模,考察陜甘各地城市狀況。

中國城市多屬政治型城市,元朝既有草原城市,也有軍事鎮(zhèn)戍城市,還有農(nóng)耕城市。陜甘地區(qū),三種城市皆有分布,農(nóng)耕城市最多,鎮(zhèn)戍城市次之,游牧城市較少。甘肅行省以鎮(zhèn)戍城市為主,除了寧夏府路為農(nóng)耕城市外,河西走廊地區(qū)皆屬鎮(zhèn)戍城市;陜西行省關中地區(qū)系農(nóng)耕城市,六盤山區(qū)和西南部區(qū)域屬鎮(zhèn)戍城市,北部察罕腦兒則是游牧城市。

陜甘地區(qū),或干燥少雨,或交通閉塞,數(shù)百年來戰(zhàn)亂頻仍、人戶稀少,主要是中小城市,大城市較少。在元代溝通中西的絲綢之路上,陜甘城市不像漢唐時期充當著發(fā)動機,而只是參與者。愛宕松男在《元代的錄事司》中提及忽必烈建立元朝后曾省并錄事司,使錄事司成為管理路城城內居民的機構[1](日)愛宕松男.元代的錄事司.收錄于劉俊文主編.日本學者研究中國史論著選譯(第五卷).北京:中華書局,1993.,可將其看作擁有較多城居人口的標志,但陜甘地區(qū)只有兩個城市保留“錄事司”,即奉元路、鞏昌府[2]《元史·地理志》紀載為“鞏昌府”,《中國歷史地圖集》標注為“鞏昌路”。。我們按照行政等級逐次考察其他城市。

甘肅行省有五路、二州、五屬州;陜西行省下轄四路、五府、二十七州及十二屬州,共八十八縣。《元史·地理志》將宣政院轄地三宣慰司之一的吐蕃等處宣慰司都元帥府所屬諸州縣編入了陜西行省,這大概是因為洪武初年史官編修《元史》時沒有掌握足夠的青藏諸地資料,以致無法單獨開列宣政院轄地。陜西行省轄“八十八縣”,也包括了吐蕃宣慰司轄縣[3](明)宋濂.元史(卷 60).(P1432-1434)。譚其驤在編繪《中國歷史地圖集》時,將這些地區(qū)正確編繪在宣政院轄地中。但葛劍雄、吳松弟等在編纂《中國人口史》時,又按照《元史·地理志》把這些地區(qū)的資料放在陜西行省中。元代的地方行政體系,是路、府、州、縣四等[4](明)宋濂.元史(卷 58).(P1346),行中書省、宣慰使司,學界認為是“代表朝廷監(jiān)臨各地”的機構[5]李治安、薛磊.中國行政區(qū)劃通史(元代卷)[M].上海:復旦大學出版社,2017.(P1),是代表元廷管理地方的機構。

縣是中國古代行政體系的末端,也是幾千年來最為穩(wěn)定的一級行政機構,元初曾在陜甘地區(qū)系統(tǒng)的合并州縣。元代的州,有隸屬于省的,有隸屬于府、路的,后者稱為“屬州”,兩類州均分領縣州和不領縣州,領縣州中又有領附郭縣州和領實土州之別[6]李新峰.明代衛(wèi)所政區(qū)研究[M].北京:北京大學出版社,2016.(P212)。溫海清從蒙古草原上的萬戶、千戶制度與華北原有行政體制雜糅的視角,提出華北的路對應于萬戶,州對應于千戶,這一度成為蒙古初抵中原通行的政策。金元歷經(jīng)幾十年的殘酷戰(zhàn)爭,蒙古勢力才在爭取到的眾多漢人地方勢力的支援下將整個華北地區(qū)納入統(tǒng)治之下,也就不得不在戰(zhàn)后保留眾多漢人勢力的特權,任由他們成為蒙古統(tǒng)治下的漢人世侯勢力,那些力量大、占地廣的世侯,被委以萬戶相當?shù)墓俾殻漭牼潮挥幸庖浴奥贰钡膯挝贿M行建制,所屬轄區(qū)眾建為“州”;那些力量小、占地少的世侯,被委以千戶相當?shù)墓俾殻漭牼潮唤椤爸荨钡慕ㄖ疲漭牭厣源髣t建為轄縣的州,占地較少則是不轄縣的州;也即是所謂的“萬戶路”和“千戶州”的現(xiàn)象[1]溫海清.“萬戶路”“千戶州”——蒙古千戶百戶制度與華北路府州郡體制.復旦學報.2021,(4);畫境中州——金元之際華北行政建制考.上海:上海古籍出版社,2012,p147;溫海清.元代江南三行省“萬戶路”問題析考——江南鎮(zhèn)戍制度的另一側面.文史.2018,(1).。

李新峰也觀察到,“州”到了明朝就面目清晰了,“州從全國遍設而變?yōu)闁|南地區(qū)尤其稀少的局面,而州兼有宋金領屬縣與元代東南領實土的特點,作為前所未有的新現(xiàn)象,成為明代定制”[2]李新峰.明代衛(wèi)所政區(qū)研究.北京:北京大學出版社,2016:p212;郭潤濤.明代州的建設與特點.紀念許大齡教授誕辰八十五周年學術論文集.北京:北京大學出版社,2007.。這就清晰指明了蒙元“州”的來源,一是延續(xù)了宋金時代轄縣的建制單位的特色,二是出現(xiàn)了領屬實土的新特點;前一種“州”是“路之小者”,后一種“州”是“縣之大者”。其實,蒙元時代也曾對“州”的復雜面貌進行整齊劃一,這就是忽必烈建立元朝為加強中央集權,曾著手削奪漢人世侯勢力而整理地方區(qū)劃,把路—縣作為主要的行政建制[3]愛宕松男也提出忽必烈建立元朝初期整理地方行政建制是“以路為基干的劃一化”,其實也就是將府、州這兩種統(tǒng)縣的建制看作有待被“劃一化”的殘留,劉俊文主編《日本學者研究中國史論著選譯》(第五卷),p617.,以省監(jiān)臨地方。經(jīng)此行動,華北地區(qū)的“州”,尤其是不屬路而直隸省的州的數(shù)量明顯減少。但山東地區(qū)與陜西鞏昌路汪氏世侯轄區(qū)成為保留眾多“州”的例外。山東地區(qū)漢人世侯勢力盡管被基本清除,蒙古貴族封地勢力還盤根錯節(jié);陜西行省鞏昌路的汪氏勢力還保留著特權,旨在貫徹中央集權的區(qū)劃整理運動在兩地遭遇較多的挫折,以致保留了眾多直隸行省的“州”[4]溫海清指出,“元代直隸州之設應是元廷為削弱世侯勢力,并進而將這些州作為單獨食邑分封給蒙古諸投下而形成的,它在很大程度上是罷世侯和蒙古諸王分封共同作用下的產(chǎn)物”,這一說法指出了“分封”而非郡縣的中央集權才是“直隸州”存活到元初整理地方行政后的內在推動力;他又說元代直隸州,“多集中于山東地區(qū)”,顯然是遺漏了陜西行省西部這一“直隸州”密集分布的地區(qū),不過這一現(xiàn)象也是“分封”代表的間接統(tǒng)治的產(chǎn)物,不過這里是鞏昌汪氏集團世襲特權,而非“蒙古諸投下”的“分封”.溫海清.金元之際.州的劃分體制變遷.畫境中州——金元之際華北行政建制考.2012:p217.。總之,“州”的殘余在陜西行省主要是因為朝廷不愿觸動汪氏世侯特權,而非其轄縣民戶眾多。

元代的府,是“路之小者”,有轄實土者[5]府亦有轄地的例子,如陜西行省慶陽府,“元初改為慶陽散府,至元七年,并安化、彭原入焉;領縣一:合水”,(明)宋濂.元史.(卷60),p1430。由此例子可說明,府作為建制,其與州在性質上是類似的,都是有待進一步整合的行政建制,即元代穩(wěn)固而成熟的行政建制是路—縣,居于其間的府—州都是過渡性的建制.,但大多只是轄縣的建制。府之出現(xiàn)始于唐,“惟建都之地乃曰府”,其余地方則為州,故府地位高于州。后來,君王行幸之地曰府,宋代“大郡多升為府”,仍與歷代皇帝登基前所封藩王名號相關,即“潛藩擁麾之地”[6]顧炎武.日知錄校注.卷八.陳垣校注.合肥:安徽大學出版社,2007.(P449-451)。元代的路,就是宋金時期的府改稱而來,保留下來的府就是略不重要而未改路的孑遺。

(二)陜甘地區(qū)城市的人口與規(guī)模

元初曾經(jīng)按照民戶數(shù)對州縣等政區(qū)進行過分級,至元三年,先對北方轄境的州、縣進行了劃分,“定一萬五千戶之上者為上州,六千戶之上者為中州,六千戶之下者為下州”,“六千戶之上者為上縣,二千戶之上者為中縣,不及二千戶者為下縣”。平定江南,至元二十年又對全國行政體系進行整理,首先出臺了路的等第,“定十萬戶之上者為上路,十萬戶之下者為下路,當沖要者,雖不及十萬戶亦為上路”,其次又對江南州縣設定了更高標準,“五萬戶以上者為上州,三萬戶之上者為中州,不及三萬戶者為下州”,“三萬戶之上者為上縣,一萬戶之上者為中縣,一萬戶以下者為下縣”[7](明)宋濂.元史(卷 91).(P2316-2318)。陜西、甘肅行省的城市適用的至元三年出臺的標準,但所標識的“上”“中”“下”,我們很難肯定其統(tǒng)計的年代。路的等第標準,除了戶口數(shù)外,還有地理位置沖要者,對于州縣是否也有這種地理因素決定論,也值得注意。

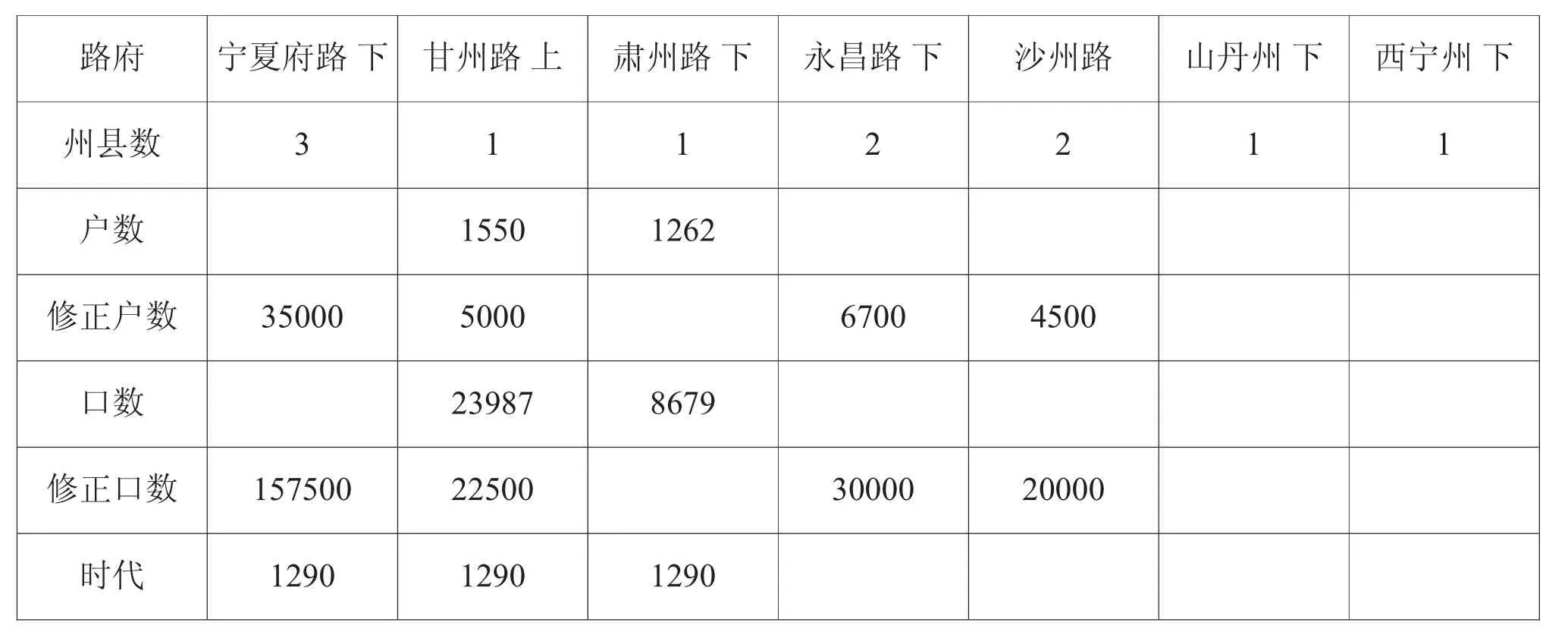

除了《元史·地理志》提供了一些陜甘政區(qū)的人口數(shù)字外,吳松弟《中國人口史》(遼宋金元卷)根據(jù)各種史料經(jīng)過系統(tǒng)測算,提供了這些地區(qū)民戶、人口的比較科學的數(shù)字。當然這些數(shù)字都是以行政區(qū)劃來計算的,也就是既包括了城居人口也包括了農(nóng)村人口。我們把這些數(shù)字做成表一及圖二,以衡量城市的規(guī)模。表一中修正戶數(shù)、修正口數(shù)均采集自吳松弟《中國人口史》(第三卷),其余數(shù)據(jù)則來自《元史·地理志》。

表一:陜西行省人口數(shù)

續(xù)表一:甘肅行省人口數(shù)

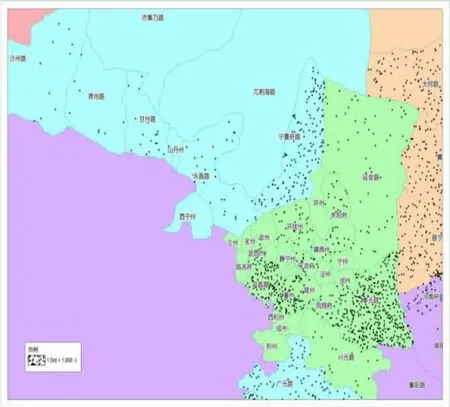

據(jù)表一、圖二,陜甘人口較多的區(qū)域,有奉元路、鞏昌府、平?jīng)龈⒀胖莸鹊丶皩幭母贰Q胖莸鹊貧w屬宣政院,不再算入陜西行省。鞏昌府位居隴南山區(qū)峽谷地帶,扼守傳統(tǒng)絲綢之路要道,自元初以來汪世顯家族就以此為中心統(tǒng)治著周邊廣大地區(qū),元初設置鞏昌等處總帥府,其管理范圍有“二十四城”“五府二十七州”“四府十五州”“五十余城”等眾多說法。李治安指出,這些籠統(tǒng)的說法,表示汪氏統(tǒng)治區(qū)域隨著時代而有盈縮變化,至元二十一年(1284)整理區(qū)劃體系時最終形成“四府十五州”的格局。“四府十五州”中的“四府”是鞏昌、平?jīng)觥⑴R洮、慶陽,“十五州”則有秦州、隴州、寧州、定西州、鎮(zhèn)原州、西和州、環(huán)州、金州、徽州、階州、成州、金洋州、蘭州、會州、靜寧州[1]李治安.元鞏昌汪總帥府二十四城考.元代行省制度(第十三章)[M].北京:中華書局,2011.(P385-394)。松田孝一認為,涇州、邠州是從元代中期才從鞏昌都元帥府分割出來成為豳王封地的,則陜西行省的轄地僅限于關中東部地區(qū)、陜北高原以及陜南地區(qū),即奉元路、延安路、鳳翔府、興元路共三路一府而已。由于《元史·地理志》提供的鞏昌府的人口數(shù)據(jù)包括了太多政區(qū),可以推測其所轄共5個城市的人口數(shù)要小得多,與其鄰近的秦州有人口約10萬,但鞏昌府所在區(qū)域山區(qū)比例更大、河谷地帶更少,可以推測鞏昌府人口數(shù)應比秦州略少。據(jù)上表,平?jīng)觥c陽等周邊區(qū)域人口約112500人,但其居民構成中屯軍應占有相當?shù)谋壤?/p>

圖二:陜甘地區(qū)人口分布圖

甘肅行省所轄區(qū)域完全沒有縣的建制,河西走廊諸路諸州,應因其戰(zhàn)略地位重要得建立。奇怪的是,寧夏府路據(jù)估計人口應有157500人,卻沒有錄事司建制,甚至沒有附郭縣的設立,其下轄的靈州、鳴沙州、應理州均距寧夏路城較遠,現(xiàn)有資料還沒有路而直接臨民的例子,故懷疑史料有缺。

總之,元代陜甘兩省的大城市似乎只有關中平原的奉元路和寧夏平原的寧夏府路兩個,其余地區(qū)剔除駐軍的特殊狀況外人口數(shù)均不大。這清楚表明元代陜甘區(qū)域經(jīng)濟狀況確實比較落后,但鞏昌周邊地區(qū)也并不比周邊城市更落后,也就是元代絲路的北移與鞏昌周邊經(jīng)濟狀況關系不大,主要還是制度安排的結果。從經(jīng)濟看,奉元路與寧夏府路作為陜甘區(qū)域兩大城市,絲綢之路的北移,主要是保證兩者能便捷的溝通。

三、陜甘地區(qū)在忽必烈重商帝國中的地位

蒙元史家杉山正明指出,忽必烈經(jīng)營帝國的戰(zhàn)略是“貿(mào)易立國”,從成吉思汗崛起漠北開始,穆斯林商人們就圍繞在他的周圍,蒙古帝國的崛起就是蒙古人的軍事和穆斯林商人的貿(mào)易相結合的產(chǎn)物。忽必烈是通過與弟弟阿里不哥的戰(zhàn)爭而取得帝位的,得國不正始終在宗族內給予他極大壓力,為此他把貿(mào)易賺得的利潤源源不斷地賞賜給藩王,以換得他們的支持。元朝中央政府的維持完全依靠商業(yè)貿(mào)易的收入,傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)收入則被留在地方支付行政費用,這是重商主義維持的龐大帝國。橫跨歐亞大陸的海陸貿(mào)易網(wǎng)絡,就是帝國的生存線。可以想象,作為穆斯林商團進入中國內地的前沿陣地,保持陜甘行省驛道網(wǎng)絡的暢通與高效的運行何等重要[1](日)杉山正明.烏日娜譯.疾馳的草原征服者——遼、西夏、金、元.烏蘭[M].桂林:廣西師范大學出版社,2014.(P308-319)。

唐宋以來,中國經(jīng)濟重心持續(xù)南移,迨元王朝,陜甘地區(qū)早非經(jīng)濟核心區(qū)域,這可從城市布局和規(guī)模上清楚看到。蒙古高原是元帝國政治核心,忽必烈把帝國首都遷移到大都也沒有改變這一狀況。當我們擴大視野,凝視橫跨歐亞的蒙古大兀魯思的站赤系統(tǒng)時,我們很容易發(fā)現(xiàn)居于漠北中心的和林、處于高原南麓的亦集乃路在帝國驛道系統(tǒng)的核心地位,河西走廊乃至陜甘驛道網(wǎng)絡只能屈居從屬位置。絲綢之路陜甘段北移寧夏,正是這一政治格局的生動反映。