略論“四王”缺乏創新的幾個原因

喻國忠

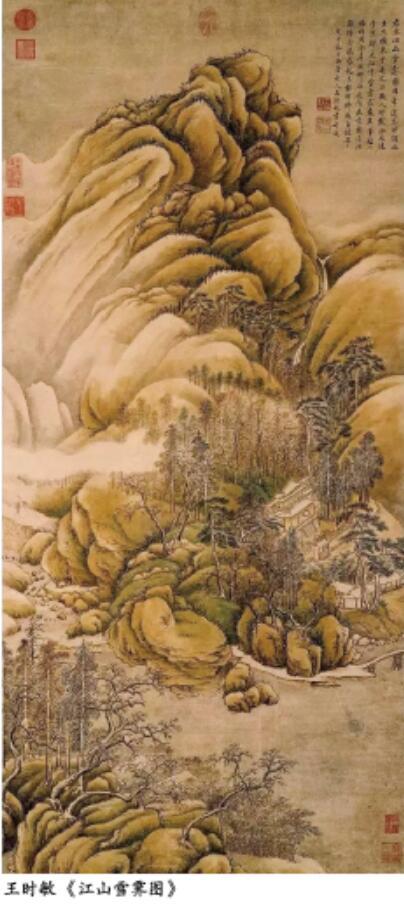

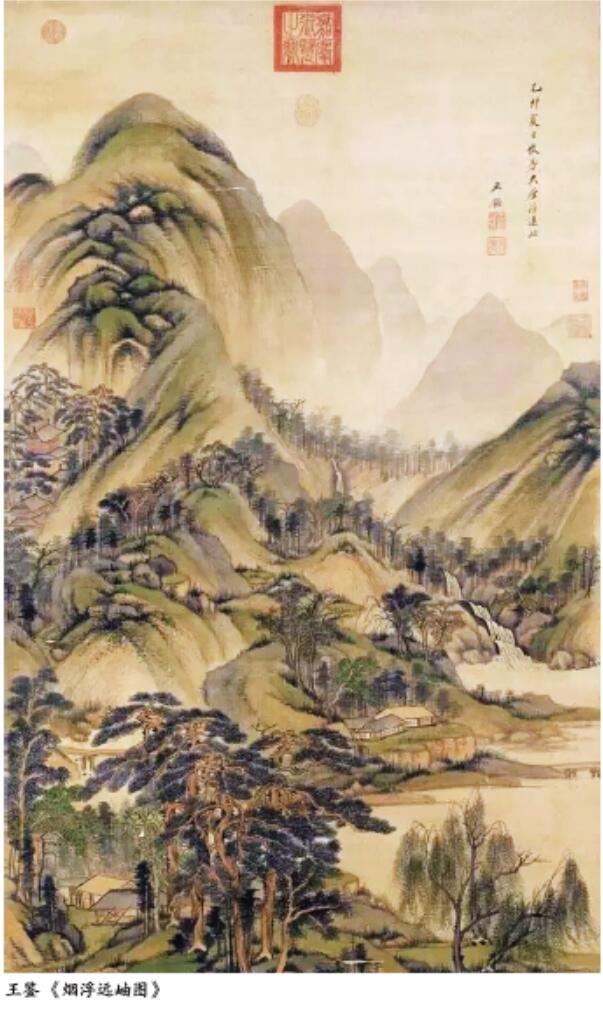

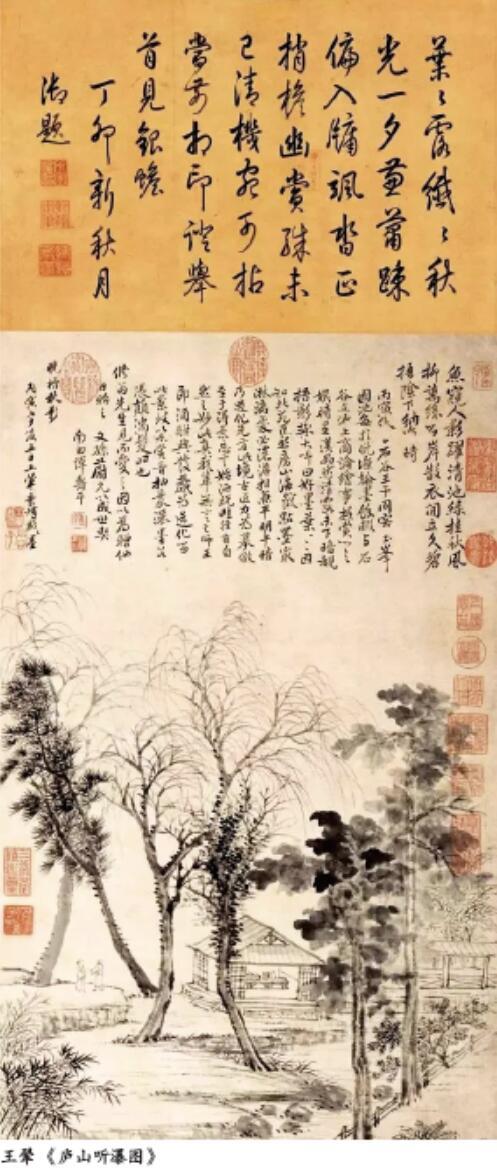

“四王”即清代畫家王時敏、王鑒、王原祁、王翚。提到“四王”,首先給人們的印象是因循守舊、擬古、無創新,如王伯敏《中國繪畫通史》中“筆墨技法上‘四王下過千錘百煉的功夫,但畢竟缺乏對真山水的實際感受,所以他們的作品不論如何經營位置,總有一定的局限性,在藝術思想上被古人束縛,不能大膽地跳出宋元人的圈子,所以在創作上守舊的成分多,創新的成分少。”文章不論及“四王”的優劣長短,但他們對學問的虔誠態度、筆墨功夫的執著追求令人欽佩,而筆者感興趣的是,“四王”筆墨功夫如此之好,怎么就沒有創新?或說怎么就不能創新呢?弄清這個問題對于實踐者來說更有意義。文章從政治原因、師法造化、生活經歷、外來文化四個方面闡述“四王”之所以沒有沖破模仿藩籬的原因,以示藝術創新的復雜性。

政治原因

政治對藝術的影響總是或隱或顯、相伴相生,關系密切,有時從屬,有時反判,政治者的審美也影響到美術的發展,唐代的雍容華貴多少與當時統治者在北方出生有關;宋徽宗的天青色的樸素淡雅也影響到宋代的審美;清入關,統治者從政治的角度看,他們肯定希望自己能找到入關的好理由、好借口,出于政治的名正言順,是江山正宗的繼承者。而“四王”繼承的畫法,正是董其昌所謂的南畫正宗;王時敏又是董其昌的正宗嫡傳;王鑒年輕時也曾受教于董其昌;王原祁為王時敏的孫子;王翚是他們的學生,所以這一派就是理所當然的正宗了。

統治者總是喜歡社會秩序穩定,安分守己的聽話順民。反應在審美上就是嚴守祖法、細膩溫潤、安靜綿和、不出已意的作品更符合統治者的口味,“四王”正秉承這路畫風。因此陳傳席在《中國山水畫史》中認為“這一派人是降臣順民、隨人俯仰、因循守舊、安分守己、不反抗、不革新、無怨無怒、也安然自得,所以他們的畫小心謹慎,溫和馴柔,無任何刺激性,當然也沒有個人面目,筆筆從古人畫中來,以酷似古人為最高標準”。所以清政府最終以王原祁為書畫院總裁,不重視石濤。因此“四王”不能創新,政治是其原因之一。

缺乏師法自然造化

葛路先生在《中國畫論史》中則認為“清初擬古畫家,在對待藝術的繼承性問題上是片面的形式主義觀點,而最主要的還是他們丟掉了師造化這個藝術法則”。葛路先生認為四王無創新的原因是缺乏師造化這個藝術法則,這確實是一個重要的原因;師造化歷來就是藝術創新一個重要的方向。早在六朝南陳姚最在《續畫品錄》就提出心師造化,造化一般指自然萬物,但按莊子《大宗師》提出的造化含義,還包括了宇宙造化天地萬物的自然過程。對于我們畫者來說也就是通過眼睛觀察自然,再經過胸中提煉、概括、創造出紙上的第二自然萬物。唐張璪發展成“外師造化,中得心源”,其實意思都差不多,只是說法不同而已,都強調造化的重要,五代荊浩隱居大行“寫松萬本”就是師造化的范例,其后關仝寫關陜一帶山水,李成避亂營丘,寫營丘平原之景。“范寬移居終南山、太華山,終日觀覽山水,以求其趣。”董源,巨然居南方寫南方山水;米芾在鎮江創米點皴;元四家雖學趙孟頫,但面貌各異,無不得益于師法自然造化;明清山水的式微缺少師法造化是一個重要原因。師造化就是在自然山水中發現新的地貌結構,再提升為自己的筆墨形式語言,從而區別于古人。長期的不師法自然造化,易走向概念,形式化,沒有生動的細節和來自生活的意外造型變化之美,從而使山水缺乏個人的獨特體驗和內在的精神靈魂。“四王”多得益于董其昌直接或間接傳授,董其昌雖說“讀萬卷書,行萬里路”,但他也只是讀萬卷書,行萬里路,師造化也沒怎么實行,其實他主要是解構古人的山水,提純筆墨語言,好的一方面是筆墨更遠離客觀自然,更能體現筆墨本身之美,表現自己的主觀感受,更純粹。不好的一面,如果處理得不好會概念:造型簡單,沒有生動細節,形式化。“王翚與其他的人有所不同,他曾經面對山水寫生,可惜沒有堅持下去,仿古思想仍居上風。”王原祁每次外出看到各地不同的真山水,也覺新鮮激動。“……余癸酉秦中典試,路經函谷太華,直至省會。仰眺終南,山勢雄杰,其百二氣象也。海淀寓窗,追憶此景,輒仿范華原筆意,而繼之以詩。”“余憶戊寅冬,從豫章歸,溪山回抱,村墟歷落,頗似梅道人筆,刻意摹仿,未能夢見。”雖然王原祁回來也追憶作畫,但他還是用古人的皴法套用自然山水,并不是在自然山水中發現新的筆墨語言,所以師造化還是不徹底。這也就是“四王”無創新的一個重要原因吧。

安逸的生活經歷

藝術的創新主要是來自內外兩個方面。外在因素,即上文提到的向自然學習,即師造化,師造化改變的是山水的地形,地貌的皴法結構,產生新的皴法形式,從而改變畫的面貌。內在因素,就是作者的社會生活、人生閱歷、生命體驗。一個人生命越坎坷,挫折、痛苦越多,內在的心靈越反叛,情感越強烈,這種創新是由內而外的,是內心靈魂的吶喊與需求,這時作者的畫已經不再在乎創新與否,更是內心強烈情感表達,甚至是宣泄,例如與“四王”同時的八大山人,他本為明宗室,養尊處優,衣食不愁,突然明清易代,國破家亡,據研究者考證他的整個家族死亡90余口人,這種打擊、痛苦、折磨、仇恨,是身處和平年代的人難以想象他每天晚上怎么在惡夢中驚醒的情景。這種生命的體驗,當他表現于書畫時是不可能因循守舊,無動于衷的。他必然要把這強烈的仇恨或隱或顯地控訴于紙上。因此我們可以看到他和王時敏雖然都學董其昌,但面貌迥異,王時敏的山水畫細膩、安靜、筆墨虛靈松秀。而八大山人的山水畫“枯索冷寂,滿目凄涼,于荒寂境界中透出雄健簡樸之氣”。造型上看王時敏更為客觀自然,真實平和,而八大山人的造型,更為怪異夸張,特別是一些樹的造型,就像他那翻白眼的水鳥與現實世界似乎隔了一層,更為無奈與壓抑。同樣是明末清初,“四僧”之所以有創新與他們痛苦的生活經歷存在很大的關系。漸江雖有新安黃山的丘壑外形變化,但他筆墨蒼勁整潔,有種冷逸之境,有出家人的不食人間煙火之味;石濤則筆情恣肆,淋漓灑脫;髡殘則筆法渾厚凝重,蒼勁荒率給人一種奧境奇辟,緬邈幽深之感。這些筆墨的變化其實就是不同人生經歷的寫照。如果說師法自然造化改變的是山水丘壑,結構與造型,這種方式帶來的創新是畫面形式結構的創新。那么,生活經歷的苦難與折磨,強烈情感的表現帶來的創新可能更多的是筆墨方面向深度挖掘的創新或造型走向怪異夸張變形。

從“四王”的人生簡歷,我們可以知道他們在那個年代,生活是相對安逸的;王時敏為大學士王錫爵之孫,翰林編修王衡之子,可謂官宦世家,且明朝有因祖先功勞顯赫,祖孫可以不參加科考而繼承之的規定。固其24歲就出任尚寶丞,是管理皇帝璽印的官,后又升大常寺少卿。清軍入關,歸順,保住性命,退隱山林,潛心習畫,一生可謂榮華富貴都享受過;其孫王原祁,康熙九年進士,從政于吏部,以畫供奉內庭,康熙44年奉旨與孫岳頒,宋今駿業等編《佩文齋書畫譜》,56年主持繪《萬壽盛典圖》為康熙帝祝壽,官至戶部侍郎,翰林侍讀,書畫總裁,可謂榮耀;王鑒為明代文壇盟主王世貞之孫,父親王士驥,萬歷17年進士,官吏部員外郎,他自己是崇禎6年舉人,后仕至廉州太守。繪畫早年承得董其昌親自傳授。明亡,選擇明哲保身,退隱山林,既不當抗清的義士,也不入仕清朝,成為遺民畫家。王翚出生繪畫世家,20歲已是具極高仿古能力,后學于王鑒,又學于王時敏。40歲左右已成為一代大家,時人稱“畫圣”。60歲他由王原祁推薦,被康熙召奉作《南巡圖》,得太子“山水清暉”四字相贈。縱觀他們的人生經歷,非富即貴,沒有受大的挫折打擊,是相對安逸的,明清易代,王時敏、王鑒不入清仕,但清政府也沒有為難他們,也算悠閑。但是上帝總是公平的,你獲得了生活的安逸,對藝術并非一定是件好事。

缺少外來文化刺激

如果說師造化改變的是丘壑的形式,從而達到創新,人生遭遇與生命體驗更多的是在筆墨深層的挖掘,那么筆者覺得外來文化的刺激就像是創新的導火索與興奮劑,這也是創新的一種途徑,激發畫家的靈感與好奇心。佛教的傳入帶來佛教美術,佛教美術又影響本土美術。唐代的雕塑與人物畫,多少也受了佛教美術的影響。

任何事物都有萌芽生長、盛期衰期,文化也不例外。山水畫萌芽于晉,發展于六朝隋唐,成熟于唐末五代,兩宋寫實名家高手如林,元抒情寫意再造高峰,明開始復古,留給清初“四王”的創新余地還真不多。

如果此時有外來文化的刺激,且有外來文化生長的土壤,也許“四王”也能多少吸收一點從而達到創新。但是清代初期,西方文化還沒有大規模進入,雖有西方傳教士帶來了西方文化與油畫,但并沒有對當時的文人畫家造成什么影響,當時的畫家還有文化自信,對西方繪畫還沒有多少興趣。如鄒一桂的《小山畫譜》講到了歐洲的畫法,“筆法全無,雖工亦匠,故不入畫品”。所以“四王”也不會想到要吸收多少西方繪畫的養分以求創新。西方繪畫對中國文人畫的沖擊,以及主動吸取求變是到了清末民國的事了。所以才有了近代美術的開拓與革新。

“四王”在筆墨上,集古人大成,或渾厚生拙,或平淡靜穆,或蒼勁沉雄,或松嫩中和,達到了山水畫筆墨表現的極高境界。但在政治上他們是,降臣順民,順應統治者中正平和的口味;藝術上他們以摹古為宗旨,缺乏外師造化;生活上他們安逸舒適,在畫中沒有強烈的情感流露;再加上缺少外來文化的刺激,這些也就是“四王”墨守舊法,缺乏創新的主要原因,極大地限制了“四王”取得更高的藝術成就。

作者單位:宜春職業技術學院 藝術與設計學院