佛山民俗文化傳播發展調查

毛娟

民俗文化表達出中國人民對美好生活追求的樸素愿望,體現了中國文化極其豐富多彩的實踐,是文化自信的來源之一。佛山作為嶺南地區具有歷史底蘊的古城鎮,是承載著歷史、文化、民俗的重要區域,但各種原因導致很多地方的民俗文化沒有很好地得以保護、傳承和發展,民俗色彩逐漸褪色和變味,人們對自己的文化也不夠自信。

佛山地方特色民俗文化傳播發展調查意義

理論意義。佛山歷史悠久的民間藝術中融入了關于佛山人民的許多文化記憶,在發展和傳承的過程中吸收了各個歷史時期的文化信息,屬于珍貴的民間文化遺產。民俗文化作為一個群體的記憶文化,可對社會產生一定的凝聚效應,喚起市民攜起手來共同參與地方文化的保護、傳播和發展,從而提升人們文化自信的底氣,深入挖掘佛山地方特色民俗文化豐富的內涵和資源,留下更多的美好記憶,創造更多的文化價值。

應用價值。通過深入研究佛山民俗文化目前的發展狀況以及發展對策,進而找到屬于佛山民俗文化的位置以及未來的發展方向,對佛山民俗文化的發展具有指導意義。通過開展一系列傳承發展民俗文化的活動,重視民俗文化的產業化發展和與多行業的組合發展,形成“民俗文化+”的傳播與發展模式,巧妙地將文化資源轉為經濟資源,從而為民俗文化未來的產業化發展提供一定的參考,通過對民俗文化傳播活動的研究,以期加深外部受眾對佛山民俗文化的了解和增強本土居民的文化認同感、歸屬感,從而提升佛山民俗文化在國內外的影響力。

佛山地方特色民俗文化傳播發展現狀

從調查結果看,各年齡段的人群都很關心民俗文化的發展,尤其是中青年群體。他們對佛山特色民俗文化還是有一定的了解,也會主動關注佛山民俗文化的總體情況。但是了解程度不深,很多停留在表面,沒有真正認識理解文化精髓。

佛山民俗文化豐富多彩,但是調查對象也只是對其中有影響力、有代表性、傳播度較高、廣為流傳的文化有所了解,對于那些比較傳統的,沒有商業性的就知之甚少了。對于喜愛的文化,他們會通過親身參與、體驗來感受文化的內涵和精髓。

基本所有的調查對象都肯定了民俗文化傳播發展的作用,不僅有文化推進作用,擴大佛山的影響力和知名度,還可以有效地轉化為經濟資源,帶來經濟價值。總之,民俗文化對于未來佛山的整體發展起著必不可少的推動作用。

調查對象對目前民俗文化傳播發展不利的原因,認識很全面,能夠綜合考慮到文化本身的內涵、外來文化沖擊、政府宣傳力度等主客觀因素。其中,最為顯眼的因素則是文化傳承者偏向老齡化,很多年輕人礙于各種原因沒有也不愿意繼承,代際傳遞出現問題,而且比較嚴重。

如何更好地傳播發展民俗文化,大家都有一定的共識:多管齊下,全面探索未來發展的路徑,不能腳痛醫腳、頭痛醫頭,否則最后還是解決不了問題。因此,要深入分析各種錯綜復雜的原因,全面看問題,找出相應的解決方案。

佛山地方特色民俗文化傳播發展現狀的簡要分析

外來文化在某些方面有積極的意義,但有些群體過度渲染外來文化,外來的節日、電影、書籍、動漫等已經全面滲透在日常學習、生活當中了,這些“崇洋媚外”的舉動嚴重沖擊了本土文化的發展,淡化了中華優秀傳統文化的獨特魅力,也改變了傳統民俗文化與生活方式,最終導致民俗文化賴以生存的社會土壤日漸貧瘠。

老一輩的傳承人文化水平較低,過去以學徒的方式,看著師傅怎么做,自己就怎么做。所以,現在他們再傳授的時候,也只能靠口頭的方式。而口傳的方式存在很多弊端,再加上傳承主體年齡偏大,在傳授的時候由于記憶問題,可能會遺漏掉一些具體內容,因此,傳授的效果也會大打折扣。特別是在當下全媒體時代,學習者不習慣這種口傳的方式,聽眾在迅速減少。

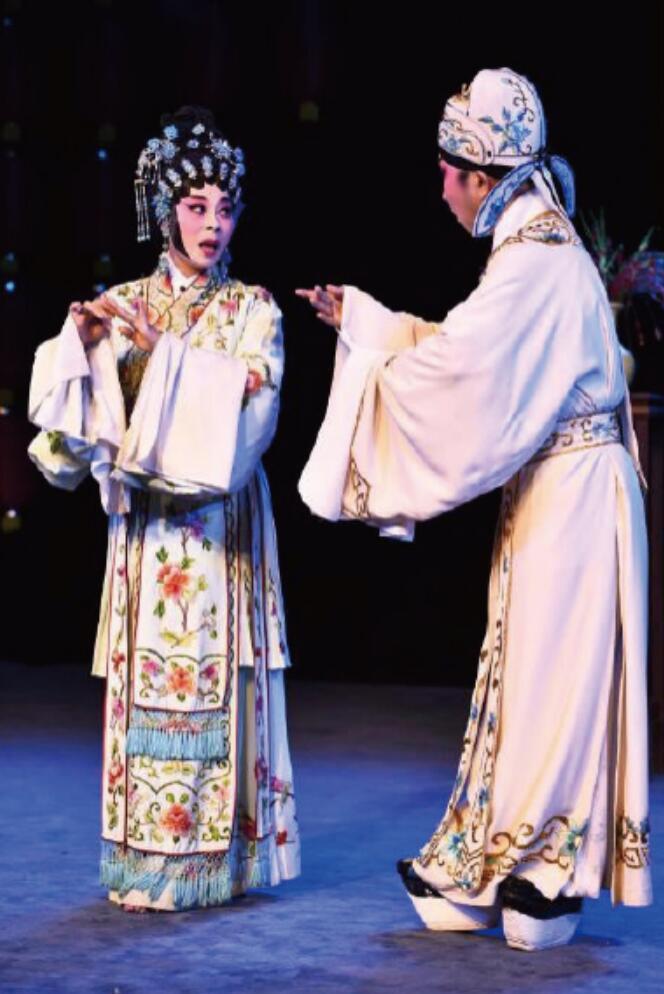

隨著時代的發展和社會的進步,有些民俗文化項目失去了原本的功能,被需要程度降低。比如戲曲類,隨著生活節奏的加快,娛樂方式的多樣化,各種媒體的涌現,人們的選擇越來越多,便捷且豐富多彩。再比如說剪紙,剪紙是流淌在民族血液中的根性文化,是一項老百姓生活中不可或缺、喜聞樂見的傳統民俗藝術。但人們現在的居住房屋結構發生了改變,生活方式也不同以往,很多覺得剪紙比較土,取而代之是一些潮流畫;現在已經很難看到農家窗欞上的剪紙窗花,就連新房的剪紙喜花也已經被印刷品、工藝品取代。

客觀而言,政府相關部門一直在努力地提升民俗文化的影響力和知名度,但是力度還沒有到位。比如說,佛山的外來務工人員很多,他們對佛山的特色文化了解甚少,所以針對這個群體,相關部門在宣傳方式、內容、手段等方面應該足夠重視,迎合他們的需求。佛山各地區的民俗文化都有自身的獨特性,不能混在一起,一定要突出區域特色。目前很多特色民俗文化的傳承者(大師)知之甚少,不清楚這些工匠們為文化的傳承發展做出了什么貢獻,這也是需要加強宣傳的地方。

佛山地方特色民俗文化傳播發展途徑

不可否認,文化交流可以極大地推動各種文化的溝通與融合,從而推動文化的發展。對于外來文化,我們既不能全盤拒絕,也不能全盤吸收,我們應該立足于本土的文化,以自身的文化為基礎,汲取外來文化中先進的因素,不斷地融合創新,從而推動本土文化的發展。我們要充分接受和吸收外來文化有益的成分,這不僅不會中斷自身原有的文化傳統,而且會大大促進自身文化傳統更包容更健康地發展。當然,這也取決于我們要有足夠的文化自信底氣和強烈的文化認同。

對于民俗文化人才保護和培養上,實施人才保護和培養工程,對于年事已高、技藝超群的民間藝人,實習津貼補助傳藝,創辦專業培訓學校,進行民俗手工藝理論和技術培訓,培養新的傳承人。同時,從物質、精神層面鼓勵更多的年輕人接受各種民俗文化專業培訓,為他們提供更多的發展平臺。

通過深入調研,了解各方需求,尋求解決措施。比如,引導民俗文化走進學校、社區、企業、機關、廣場等,舉辦各類表演、展覽與推介活動,以獎勵表彰的形式激發人們的積極性;舉辦民俗文化節,增加人們對民俗文化的興趣,從而愿意加入到傳承發展的隊伍中來;邀請專家學者參與到民俗文化的研究和保護中來,擴大其影響力。

文化傳播行為并不是發生在單一的文化領域,而是與其他行業息息相關。因此,我們要注重文化與其他行業的聯動傳播,實現多領域對民俗文化的發展。比如,“文化+商業”“文化+旅游”“文化+互聯網”“文化+制造業”“文化+工藝”等等。

這里講的“打造民俗先進文化”,就是要在保持民俗文化的民俗性、文化性和經濟性的同時,注重其 “凝聚力、感召力、創造力”和 “富有與時俱進的開放精神”的打造,注重打下 “廣泛的群眾基礎”。所以,發展民俗文化,一定要強調民俗活動的可參與性和體驗性,很多民俗活動本身就是一種文化惠民活動,可參與性是其生命力所在,要服務好參與對象,令其親身體驗民俗,感受文化,這樣才能調動人們的積極性,提升對民俗文化的興趣和認知。佛山民俗文化作為一種文化形態,歷來強調改革創新、大膽進取,通過豐富多彩的活動對市民的價值觀念、道德情操、思想內涵和行為模式起到深遠的影響,與時俱進的文化活動,有助于發揮 “文以化之”的教化作用,培養群眾的時代精神,對提高市民的思想道德素質、完善人格、開發智力、豐富文化生活、促進全面發展也有重要作用。

作者單位:廣東職業技術學院