“整體統攝·快慢相諧”的整體化教學

【摘 要】本文基于碎片化教學的現狀,通過對課堂教學的探索、研究,形成了“整體統攝·快慢相諧”的整體化教學主張,通過展現這一主張的基本內涵與結構框架、基本理念與特征以及六類實操性課型,從而彰顯整體化教學的價值功能,直指學生的思維發展。

【關鍵詞】整體化教學主張 基本理念 課型

“整體統攝·快慢相諧”的整體化教學主張,是立足整體,基于課程意識,借力課程整合,站在課程高度教學,統合課程資源設定教學內容(變教材內容為教學內容),開放立意設計教學環節,變教材為學材,變教程為學程的課程統合與課堂踐行,是指向思維進階的一種系統建構。

一、教學主張的基本內涵與結構框架

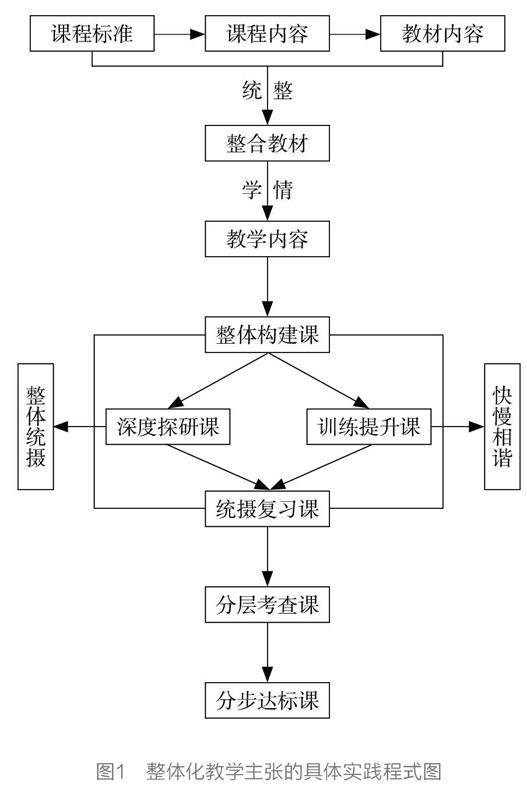

筆者通過研讀課標,結合現行初中人教版數學教材,整合華師版、北師版、蘇教版等教材內容進行重構,形成邏輯關聯的大單元結構,進而確立教學內容,通過“六課型”(見圖1),凸顯“四表征”(聯系、組織、整合、平衡),擺正“八組關系”(過程與結果、接受與探究、合作與自主、預設與生成、主導與主體、面向全體與個體差異、記憶與理解、快進與慢思),充分利用“三想”(回想、聯想、猜想),引導學生學會思考,助力學生思維發展進階,將整合后的課程落地。

這一教學主張是在系統論、格式塔理論、建構主義理論、最優化理論、認知結構學習理論、先行組織者等理論的支持與指導下,承襲了贊可夫“高速度·高難度”的教學觀點與“慢教育”的已有觀點,快慢相諧,有效調適了“快進與慢思”之于教學的矛盾,豐富了筆者平衡觀念的內涵,在快進策略的基礎上,形成了慢化教學的策略。

這一教學主張具體體現在“三統”和“三呼應”上。

三統:一是教學內容的統整,二是認知結構的統領,三是課際相銜的統籌(不單單是對哪一節課的探究,而是要做好每章的頂層設計,把每一節課都置于這個大系統中)。

三呼應:一是每節課的首與尾的呼應(每節課的小結環節除了畫龍點睛之外,還要登高望遠,使本節課成為下一節課的前奏,使節與節之間邏輯連貫,避免碎片化的“一課一課”),二是每章的起始課與小結課的呼應,三是大系統內章與章之間的呼應。

二、教學主張的基本理念與特征

站在課程的高度開展教學,是筆者教學主張的基本理念。它要求我們在整個初中學段數學課程的長軸上去規劃、去設計每一節課,把“一節一節的課串成課程”,打破以“知識點”為學習單位、以“單節”為組織單位的碎片化、淺表化、孤立化、窄狹化、島嶼化的教學格局,不拘于眼前的一得一失,通過統合教材,重組教學內容,理順教學邏輯,統籌安排整個單元的教學脈絡、教學生長線,使得知識整體化、結構化、系統化,形成前后一致、邏輯連貫的教學思路,充分發揮好整體之能、系統之力,以大單元為載體去建構整體統攝的課程系統,提高學生的數學綜合素養,以達到德化育人的目的。

這一教學主張的基本特征為“整體統攝·快慢相諧”,可以分解為四個核心詞—聯系、組織、整合、平衡。聯系強調關聯、系統,而不是孤立、散碎;組織強調統籌、建構,而不是照本、復制;整合強調“化學反應”的統融,而不是“物理反應”的疊加;平衡強調動態和諧,拿捏有度,而不是平分秋色、平均用力。

三、教學主張的六課型

教學主張的具化實施需要六類課型的合力支撐,下文將對各類課型做一個基本界定。

1. 整體構建課

整體構建課是體現外在快表征的課程,它基于系統思維,整體建構,降低內部認知負荷,主要通過章或單元起始課以及小單元統領課去展現,是有效實現“整—分—整”教學路徑的保障課。該課型的具體任務是解決“3W”,即“為何學”(Why,本單元學習的重要性和必要性)、“學什么”(What,本單元的核心概念和知識結構)、“怎樣學”(How,本單元學習的基本路徑及方法),感悟知識的整體性、結構性、關聯性,激發學生的學習興趣和動力。

章起始課教學是在系統思維與整體觀念的引領下對整章內容所做的一個提綱挈領的“預覽”,使學生在具體學習后續內容之前先對整章內容有一個全景認識,避免“只見樹木,不見森林”。但教師要注意控制其中的度,章起始課教學不是把整章都教了,而是在大概念統領下進行結構性展望,是對研究思路的顯化與致用,不可一味求全,該清晰的要清晰,該深入的要深入,該過渡的要過渡,想畢其功于一役是要不得的。筆者把章起始課做成課程,是為了統籌整個章節,開篇布局,讓學生在后續的學習中具有整體視角和全局思維。

這一教學主張所界定的章起始課有三類(系統起始課、系統中程起始課、系統終端起始課),它定位于整體,價值在統領,即“整體統攝,先行組織”。重在整體策劃,厘清脈絡;整體建構,搭建框架;整體勾勒,描繪藍圖。不在局部點上深入,不是瞎子摸象,不是深一腳淺一腳地摸索,而是胸中有丘壑,眼中有格局。它關注策略性知識,重戰略,輕戰術,因為戰略是針對整體的、發展的,而戰術是面向局部的、眼前的。它講求的是“一以貫之、一脈相承、一如既往、前后一致”,簡言之,就是要“揚好帆、起好航”“墊好基、取好勢、朝好向”。

章起始課的教學能使學生體悟到整章知識的整體性、系統性,以及大系統下章與章之間的關聯度,看到大系統中已有知識、技能、方法的遷移和過渡,提升學生的整體數學素養。

總之,教師要通過章起始課的教學探索,發揮好章起始課的“三用”(整體統攝、引領貫通和先行組織),讓學生體悟到數學知識建立的“三性”(必要性、合理性和價值性),開啟朝向深度學習的大門。

2. 深度探研課

深度探研課是一種基于慢表征的課,是為求得對核心知識的深度理解,拉長思維過程,慢中求真、慢中求實、慢中求美的課。它是在系統思維的統領和統籌下對局部知識進行深度研究,或者對相關核心知識進行統籌重組和優化,引領學生逐步、有序地經歷知識發生、發展過程,經歷知識精致加工過程,感悟知識或結構中蘊含的數學思想方法,實現學習的“螺旋式上升”的一種單元教學課。該課型的具體任務為:抓住單元的核心內容,提煉其本質性、概括性,明晰核心知識的來龍去脈;理解(或掌握)基本概念、原理、法則、內在聯系等,并能運用其解決問題,感悟數學思想方法,積累基本活動經驗。

深度探研課可能是一課時,也可能是連續幾課時,或是與訓練提升課交替進行的分散課時,這要依照章起始課的統籌安排及實際學情而定。

3. 訓練提升課

訓練提升課是以習題訓練為載體,鞏固“四基”、提升學生思維能力的一種課型。這類課要先選好習題,選題要有“滴水藏海”“一葉知秋”的全息觀,然后再進行課堂的整體設計。當然,這個訓練不單單是習題的練習,還有思維的訓練,是以知識、技能為載體的思想方法的訓練。訓練提升課一般處于第二課時或第三課時,與深度探研課有交錯,兩者的先后次序根據章起始課的統籌安排及學生的實際學情而定。這些訓練是整體統攝下的訓練,不是一招一式的拆招還招,是大氣立意的思維推進。如全等三角形,第一課時整體構建后,第二課時開始就是四個方法的綜合訓練提升,而不是一題一法的對應練習,不是不假思索地對當節方法的亂套亂用。這個訓練給學生搭建了甄別與選擇方法的平臺,指向的是思維進階。

本課型若處在章起始課的第二課時,一般是進一步鞏固章起始課中由于時間限制沒有深化的“雙基”問題,在習題的練習過程中,進一步規范步驟,熟習方法和策略;若處在深度探研課之后,往往是針對深度探研課進行以習題為載體的思維訓練與提升,是對深度探研所獲得“四基”的數學應用,是“四基”去往何處的實戰訓練。

在這一課型中,教師要充分發揮群體效能,使學生在相互啟發中有所收獲,使學生在新課行進中所形成的零散的、不全面的、不系統的知識在交互碰撞中得以完善,使學生思維在不斷加深理解知識的訓練過程中系統化、條理化。

4. 統攝復習課

統攝復習課是“整—分—整”鏈條中的第二個“整”,是針對第一次整體構建的提升課。它是在系統思維指導下,對整章所學知識(數學內容和數學方法)進行系統歸納整理,使之條理化、結構化、關聯化、整體化,幫助學生形成本章的知識鏈條和結構體系,提升學生數學核心素養的一種教學課型。

這類課型承擔著知識的回顧和整理的責任,具體形式不同,但目標指向一致。知識的回顧關注從長時記憶中提取相關的數學知識、經驗到短時記憶中來。知識的整理就是知識的再加工、再組織、再建構,具體表現在兩個方面:一是把零碎、松散的知識和經驗條理化、結構化、網絡化、系統化,使之更加有利于復述、編碼、儲存,轉為長時記憶;二是把數學知識內化為學生個體的認知,學生可先自己梳理,再在生生、師生的多維交流中,取人之長,補己之短,吸納精華,逐步內化,讓自己的認知結構再“生長”。

統攝復習課可以通過一題、一圖的形式,展現知能的聚合過程及題目的構建過程,引導學生既要建立起穩固的“四基”根據地,又要放眼全局,登高望遠,在核心問題中升華,也可以根據單元內容適當融入新問題、新情境、新知識等,讓復習課帶點新授課的味道,體現華羅庚教授提出的“熟書生溫”的理念。

5. 分層考查課

分層考查課是基于“教—學—評一致性”的評價課、考查課。考題不是大一統,是分層而設。堅持的基本原則是立足“四基”,兼顧發展。具體實施時,把題目分A、B、C三組,C組是淺層題目,供行進緩慢的學生使用;B組是兩個層級的通題,是保底的題目;A組是思維提升題,供學有余力的學生使用。這三組分成兩個層級考查,一個層級是A、B組合,一個層級是B、C組合。分層考查課是給不同層級的學生以發展的機會,讓暫時落后的學生也有考高分的可能,用成功體驗推動成功。

6.分步達標課

分步達標課是建立在分層考查課基礎上的一種課型。教師通過對分層考查獲得的結果的分析,組織分步達標課。環節一:課下自行訂正,自我矯正,解決自己能做、可做但做錯的題目,這是進步的起點;環節二:小組矯正,通過互助組,在小組內先課下解決可解決的部分;環節三:解決小組解決不了的問題或者教師通過調研認為核心的問題;環節四:二次考查,分層答卷,分步達標,用平行性練習和變式練習的形式,再次落實教學目標。

總之,筆者的教學主張建基于教材的統合,從解構走向建構,是立足“整體大于部分之和”的系統論,是在整個初中學段數學課程的長軸上去規劃、去設計每一節課。整體性是“整體統攝·快慢相諧”的整體化教學主張的核心理念,也是核心概念。整體化教學既是一種理念,也是一種手段、方式或策略,同時也是教學的過程。教師通過整體化教學,達到幫助學生思維進階的目的,進而實現幫助學生整體性把握知識,系統化、結構化內化知識的旨歸。

邢成云 山東省北鎮中學正高級教師,全國“特支計劃”領軍人才,山東省第四屆“齊魯名師”工程人選指導專家,教育部全國名師領航工程邢成云名師工作室主持人,曾獲“萬人計劃”全國教學名師等榮譽稱號。從教至今已有200余篇教研論文、學術論文在《課程 · 教材 · 教法》《當代教育科學》《數學通報》等核心期刊及《中學數學教學參考》《中小學教材教學》等15家綜合或專業重點期刊發表,其中有18篇被人大復印報刊資料全文轉載,37篇被人大復印報刊資料索引或摘錄。已主持6項省級及以上教研課題項目并獲獎。

責任編輯:趙繼瑩

724132105@qq.com