?基于研訓用一體化的“三磨二展”課例研訓模式探索

伍娉娉 劉一柱

【摘 要】教研是中小學教育教學工作的重要組成部分,是中小學教育質量保障體系中不可或缺的重要機制。教研組織管理模式的創新直接影響學科教學質量和教師隊伍建設。筆者在實踐中開發了基于研訓用一體化的“三磨二展”課例研訓模式。本文闡述了該模式的實踐背景、內涵特征與應用操作等,為提升區域教學質量提供借鑒。

【關鍵詞】三磨二展 課例研訓 校本教研 研訓用一體化

2019年11月,教育部發布《關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的意見》,要求“市、縣級教研機構要重心下移,深入學校、課堂、教師、學生之中,緊密聯系教育教學一線實際開展研究,指導學校和教師加強校本教研,改進教育教學工作,形成在課程目標引領下的備、教、學、評一體化的教學格局” [1]。《廣東省教育廳關于建立健全新時代基礎教育教研體系的實施意見》要求教研員聚焦教研的核心任務,因地制宜創新教研工作方式,“提升教研工作的針對性、有效性和吸引力、創造力”[2]。基于以上背景,筆者在實踐中探索出了基于研訓用一體化的“三磨二展”課例研訓模式。

一、“三磨二展”課例研訓模式的內涵與特征

1. 概念界定

“三磨二展”課例研訓是將“教研”與“培訓”深度融合、“校本教研”與“集中培訓”合理交融的一種研訓組織模式,也是圍繞特定主題,以一位教師、一節課為研究對象,通過課前、課后共三次磨課以及兩次課堂展示,凝聚集體智慧建設一節“優質課”的活動過程。“三磨二展”課例研訓模式是以“研訓用一體”的教師培訓理念為指導,強調教師培訓緊密結合研究和應用,以提高培訓的針對性、實效性,強調將教師教學研究(研)、知識學習(訓)和教學實踐(用)相互交融,共同指向教師專業發展[3]。

2. 基本特征

以主題為導向。該模式是有主題、有目標、有方法、有步驟地研究一堂課如何改進,并通過對“一節課”的實踐研究,觸類旁通地掌握“一類課”的教學方法。課例研修的主題可以是學科教學的本質性“問題”,也可以是當前教學實踐中遇到的“難題”。

以課例為載體。該模式以課例為載體,借助集體智慧改進教學設計和教學行為。通過“磨課”的方式,把一節課研討透徹,打造成一節優質課,同時實現“達人”的目標。

以研訓為平臺。該模式采用“教研+培訓”的多元化學習方式,改變傳統教研模式,也改變傳統培訓倚重講授的方式,實現研訓用一體化。研訓過程中,學員既是受訓者,也是指導者,更是主動的知識建構者、問題解決者與智慧貢獻者。

以應用為主旨。該模式創新了一種“磨課”新方法,強調將集中研訓所學到的理念與方法,遷移到校本教研的具體實踐中,推廣到其他學科教研中,提升校本教研質量,從而全面提升區域研訓工作效益和課堂教學質量。

二、“三磨二展”課例研訓模式的應用與操作

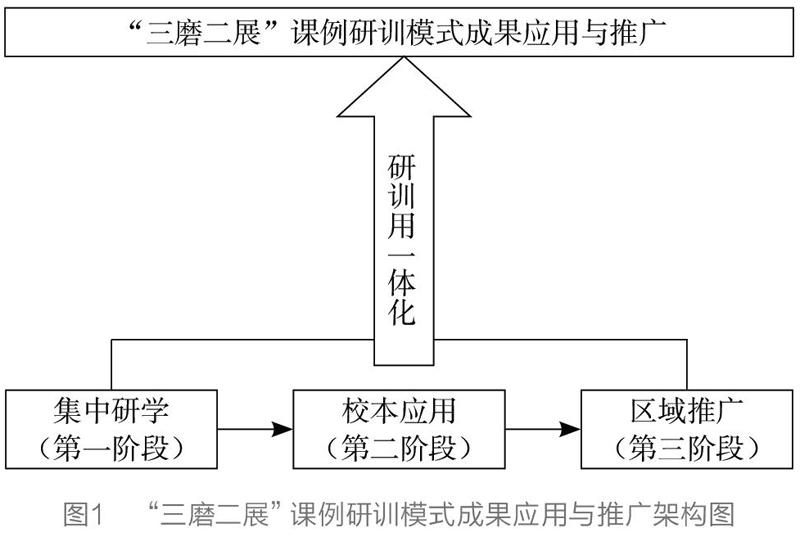

廣東省臺山市“三磨二展”課例研訓模式的應用與推廣,經歷了集中研學、校本應用、區域推廣三個主要階段(見圖1)。筆者以臺山市初中語文學科教研組長“三磨二展”課例研修專題培訓班為例,具體闡述研訓的流程與關鍵點。

1. 第一階段:集中研學·研學模式

(1)理論學習

初中語文教研員擔任培訓班班主任,組織全體學員(全市初中語文學科教學組長共35人)集中培訓2天,為整個研訓項目做好理論鋪墊和實踐準備。

筆者邀請專家開展專題講座,重點學習課例研訓的基本理論、“三磨二展”課例研訓的方法和流程、課例研修報告的撰寫。

同時,教研員還要組織互動熱身活動,明確培訓目標、要求和任務,調動學員的研修積極性。通過集體研討,確定本次課例研訓的主題為“閱讀教學如何聚焦語言文字運用”,根據研訓主題選取一節具體的課(部編版八年級上冊《昆明的雨》),并選定一位磨課對象。在實際操作中,可以隨意選擇一位教師為磨課對象。為了更直觀地展示實踐效果,我們在培訓實驗校選定了一位入職3年的教師。

(2)現場實踐

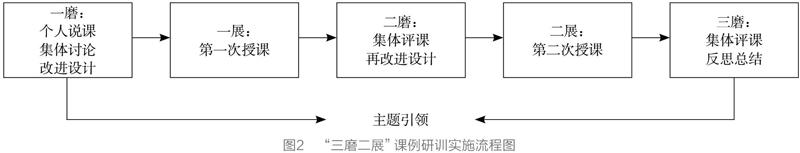

教研員組織全體學員到培訓實驗校開展“三磨二展”課例研訓實踐,邀請名師、專家進行現場指導。“三磨二展”課例研訓在主題引領下,經歷課前、課后共三次磨課及兩次課堂展示的過程(見圖2)。

因為課例研訓必須在課堂上進行,為保證研訓效果,并盡量減輕對參訓教師和實驗校正常教學工作的影響,實施時間安排1.5天為宜。具體操作如下。

磨課教師圍繞研訓主題及已擬定課題,提前獨立完成教學設計。在此基礎上,第一天上午安排磨課教師說課,教研員與培訓班學員共同參與指導,提出改進意見和建議,磨課教師吸取相關意見、建議后,改進教學設計并進行教學準備,即“一磨”;下午磨課教師進行第一次課堂展示,即“一展”。

“一展”后進入“二磨”。結合“一展”過程及教學效果,教研員組織專家和全體學員進行“二磨”,指出存在的問題,并提出改進措施。磨課教師吸納合理的意見、建議,重新設計與調整思路,完成第二稿教學設計。第二天上午在另外一個平行班級進行“二展”。

“二展”之后,全體成員集中進行第三次評課、議課,即“三磨”。參加活動的專家、學員均表示,經過前面的“兩磨”“兩展”之后,磨課教師的課堂教學有了明顯進步,圍繞磨課主題選擇教學重點內容的意識明顯增強。磨課教師也在現場進行教學反思總結,之后再一次優化教學設計,完成第三稿設計,最終形成一個高品質課例。

2. 第二階段:校本應用·應用模式

(1)主要任務

一是以校為本開展課例研訓。培訓班學員將學習到的“三磨二展”課例研訓方法遷移到校本教研中,帶領本校科組教師完整開展一次課例研訓。二是撰寫課例研訓報告。由培訓班學員牽頭和指導,磨課教師執筆,科組其他教師共同參與,完成課例研究報告。

(2)注意事項

第一,為保障培訓真正落地和取得實效,本階段活動在時間上可采取彈性方式,在4周內完成即可。第二,發揮教師發展中心業務與行政職能兼具的優勢,爭取對實驗活動的支持,有條件的學校可以邀請本地或外地專家、名師蒞臨學校指導。第三,各校根據實際情況,自行確定課例研訓主題、課題以及磨課對象,并向項目組提交詳細實施方案(含日程安排),項目組加強檢查指導。第四,項目組提供課例研究報告模板、成果清單,明確提交課例研究報告期限。成果清單包括:教學設計的初稿、二稿和最終修訂稿,兩次課堂實錄(錄像),評課記錄,課例研究報告模板(含導言、問題、解決問題過程中的主要事件及策略、反思)。

3. 第三階段:區域推廣·推廣模式

經過多次修改,教研員將優秀課例研究報告匯編成集,固化實驗成果。項目組做好充分準備后,在臺州市召開培訓班結業典禮暨“三磨二展”課例研訓模式成果應用推廣交流會。參加對象為全市義務教育階段學校分管教學副校長、教導處主任、市級學科帶頭人、全體教研員以及培訓班學員。

我們在結業典禮上展示優秀成果,對優秀學員和優秀作品進行表彰獎勵,并分別邀請學校領導和學員代表分享關于開展“三磨二展”課例研訓活動的歷程、思路、方法與感悟,進一步反思實踐、完善方法、總結成果,為其他學校和教師開展活動提供借鑒。

三、“三磨二展”課例研訓模式的實踐成效

臺州市“三磨二展”課例研訓模式以語文學科為試點開展。試點培訓期間,我們運用“觀察法”,從學員出勤情況、參與度、活動現場反應、推進校本教研的力度等方面進行觀察和評估,判斷學員的滿意度非常高。“三磨二展”課例校本研訓推進期間,筆者對部分學校教導主任進行訪談,他們均表示語文學科教研氣氛較之前更活躍,教師參與教研活動的積極性明顯提高,并表示該研訓模式“接地氣”“實在”“有用”。試點項目結束后,筆者利用“問卷星”對全市參與校本“三磨二展”課例研訓的初中學校教導主任、語文教師進行問卷調研,以獲取基層學校和學科教師對培訓內容、培訓模式、培訓效果等方面的綜合評價。

有效提高了課堂教學質量。“三磨二展”課例研訓實踐著力發現教學中存在的不合理、不規范、不嚴謹、不精準之處,并通過改進教學設計和教學行為加以克服,讓課堂教學盡可能地趨向完美,有效提高了課堂教學質量。

有效促進了教師專業發展。以我們整理編印的研訓成果集為依據,無論是參與磨課的年輕教師、組織引領的教研組長,還是科組成員、教導主任,從他們的活動反思、心得體會中,我們可以看到“三磨二展”課例研訓對他們的觸動、幫助。而詳盡具體的磨課過程記錄、豐富的研修成果既是研訓真實發生的證明,也是教師成長的見證。第一,在磨課教師層面,通過課例這一切入點,磨課教師研究自己,研究教材,研究學生,研究課堂,最終達到改進教學、發展自我的目的。從磨課教師的活動反思文字中可以看出,活動讓他們享受了一次“痛并快樂”的成長。第二,在科組層面,充分發揮科組(備課組)的功能,以集體智慧促進磨課教師的專業發展,同時也推動整個科組教研水平的提升,實現“抱團發展”。第三,在學校層面,形成“備、教、學、評一體化的教學格局”,營造“在日常工作中開展研究,以研究引領日常工作”的教研合一氛圍。

有效突破了研訓分離瓶頸。由于歷史等諸多原因,縣級基礎教育教研與培訓有了不同程度的分離。“三磨二展”課例研訓模式體現了理論學習與課堂教學實踐緊密結合、培訓與教研工作深度融合,且“研訓所得”直接貫通指導“實踐應用”,有效破解了長期以來教研與培訓分離的問題。

有效提升了教研工作效能。學科教研組長既是“三磨二展”課例研訓班的學員,又是“三磨二展”課例研訓模式落地的組織者與引領者。研訓用一體化理念下的“三磨二展”課例研訓模式以“專家引領,同伴互助”的方式,將個人發展與共同體協作發展聯結在一起。教研員以點帶面,以教研組長為抓手帶動基層學校教研組建設,使區域教研達到“牽一發動全身”的效應,點面聯動,層層互動,切實提升了教研工作效能。

四、“三磨二展”課例研訓模式的實踐反思

“三磨二展”課例研訓模式最大的亮點是基于現場的學習和及時反饋,并且直接移植研修方法,大大增強了培訓的吸引力。臺山市“三磨二展”課例研修模式及初中語文學科的研訓試點實驗,受到學校和廣大一線教師的歡迎和好評。其后,我們在小學語文學科開展第二輪研訓實驗,同樣得到良好反響。目前,部分學校已將該模式推廣應用到其他學科教研中。

為進一步增強研訓活動的實效性,提升研訓效益,筆者認為后續可在以下三個方面進行改進升級:一是搭建互聯網直播平臺。以“互聯網+教研”方式進行研訓,比如,利用5G網絡進行遠程直播,實時分享研訓過程,讓更多學科教師接收“第一手”資料,直接觀看課堂教學,甚至在線參與磨課,貢獻意見和建議。二是建立研修資源云平臺。收集、整理相關研修成果,包括兩次展示的課堂錄像等,上傳到云平臺進行大范圍的分享交流。三是常態推進校本研訓活動。充分發揮教研員職責,推動“三磨二展”課例研訓成為校本教研常態,進一步提升課堂教學質量、促進教師發展。

參考文獻

[1] 教育部關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的意見[EB/OL].(2019-11-20)[2021-07-21].http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5492515.htm.

[2] 廣東省教育廳關于建立健全新時代基礎教育教研體系的實施意見[EB/OL].(2020-05-21)[2021-07-21].http://www.zqgx.gov.cn/zqgxjyj/gkmlpt/content/2/2146/mpost_2146290.html#10984.

[3] 武麗志,許曉藝.“研訓用”一體的教師遠程培訓研究與實踐[J].繼續教育,2014(6):16-17.

(作者單位:廣東省臺山市教師發展中心)

責任編輯:李莎

lis@zgjszz.cn