圓礫地層原狀土泥膜形成效果試驗(yàn)研究*

封 坤,王運(yùn)超,李德斌,路開道,邵振興,劉四進(jìn)

(1.西南交通大學(xué)交通隧道工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610031;2.中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司,江蘇 南京 211899)

0 引言

盾構(gòu)法具有對(duì)周邊環(huán)境影響小、地質(zhì)條件適應(yīng)能力強(qiáng)、施工相對(duì)安全且迅速等特點(diǎn),已成為修建水下隧道的首選[1]。但盾構(gòu)隧道工程施工過程中常遇地層復(fù)雜、滲透系數(shù)大、孔隙率較高、顆粒易受擾動(dòng)等問題。對(duì)于泥水平衡盾構(gòu),開挖面密封艙所需泥漿密度、黏度等技術(shù)指標(biāo)須滿足泥膜形成要求[2],且泥膜形成效果決定了施工安全與效率。在黏性土地層中,通常能夠快速形成密實(shí)的泥膜。在滲透系數(shù)和孔隙率均較大的圓礫地層中,需對(duì)泥膜形成效果進(jìn)行研究。目前,國內(nèi)外學(xué)者主要采用模型試驗(yàn)的方法研究泥膜形成問題,如吳迪等[3]采用均勻設(shè)計(jì)法,選用中粗砂和礫砂作為試驗(yàn)地層,配制不同相對(duì)密度泥漿進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)相對(duì)密度是影響濾水量的首要因素;劉成等[4]采用輕質(zhì)砂作為泥漿添加材料,發(fā)現(xiàn)泥膜形成效果隨著輕質(zhì)砂添加量的增大明顯提高,但添加量超過一定值后,效果降低;林鈺豐等[5]配制了不同滲透系數(shù)的地層,并進(jìn)行了泥膜試驗(yàn),研究結(jié)果表明,泥皮厚度隨著地層滲透系數(shù)的增加先增大后減小,且增大泥漿顆粒粒徑可提高泥膜形成能力;加瑞等[6]開展不同顆粒級(jí)配、相對(duì)密度泥漿在不同孔徑地層中的成膜試驗(yàn),研究結(jié)果表明,泥漿顆粒級(jí)配是影響泥膜形成質(zhì)量的主要原因。

綜上所述,已有研究多采用自行配制地層及泥漿的方式進(jìn)行試驗(yàn),雖能較好地反映泥膜形成過程,給出泥膜形成條件及泥膜形成效果影響因素,但泥膜形成效果因地層不同存在較大差異,已有研究采用機(jī)制砂或石英砂作為試驗(yàn)地層,無法真實(shí)全面地反映實(shí)際地層中泥膜形成情況,且試驗(yàn)所用泥漿與現(xiàn)場施工所用泥漿存在一定差異[7]。鑒于此,本文依托常德沅江隧道工程,開展圓礫地層原狀土泥漿滲透成膜試驗(yàn)研究,分析泥膜形成效果,得到最佳泥漿配合比。

1 工程概況

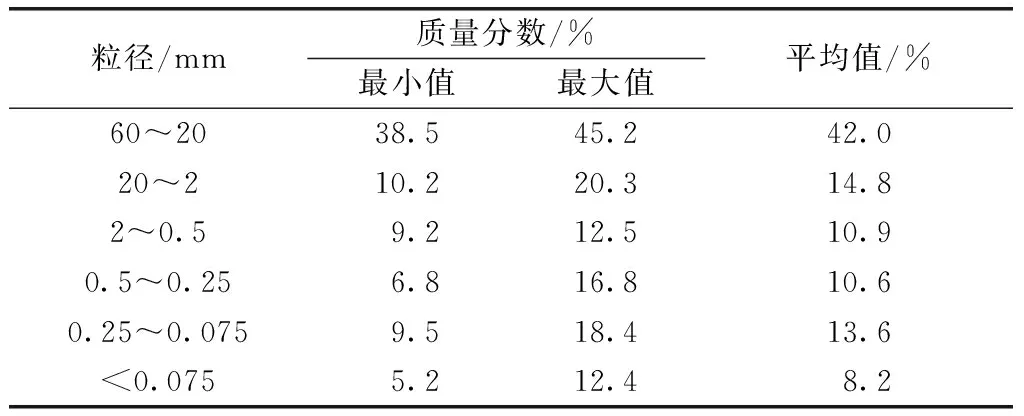

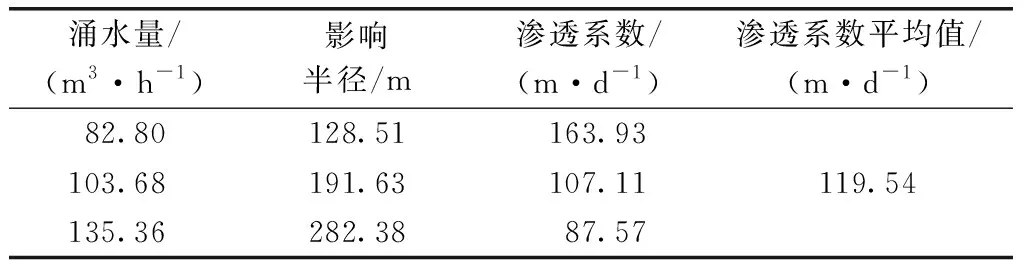

常德沅江隧道采用雙洞雙向4車道設(shè)計(jì),全長2 240m,盾構(gòu)區(qū)間長1 960m。刀盤直徑11.75m,隧道盾構(gòu)區(qū)間穿越地層主要為圓礫地層,占比>70%。圓礫地層粒徑跨度大、滲透系數(shù)大、不均勻系數(shù)極大,主要為大粒徑圓礫和小粒徑粉土,中間粒徑地層含量較少。圓礫地層顆粒分析試驗(yàn)結(jié)果如表1所示,抽水試驗(yàn)結(jié)果如表2所示,顆粒級(jí)配曲線如圖1所示。

表1 圓礫地層顆粒分析試驗(yàn)結(jié)果

表2 圓礫地層抽水試驗(yàn)結(jié)果

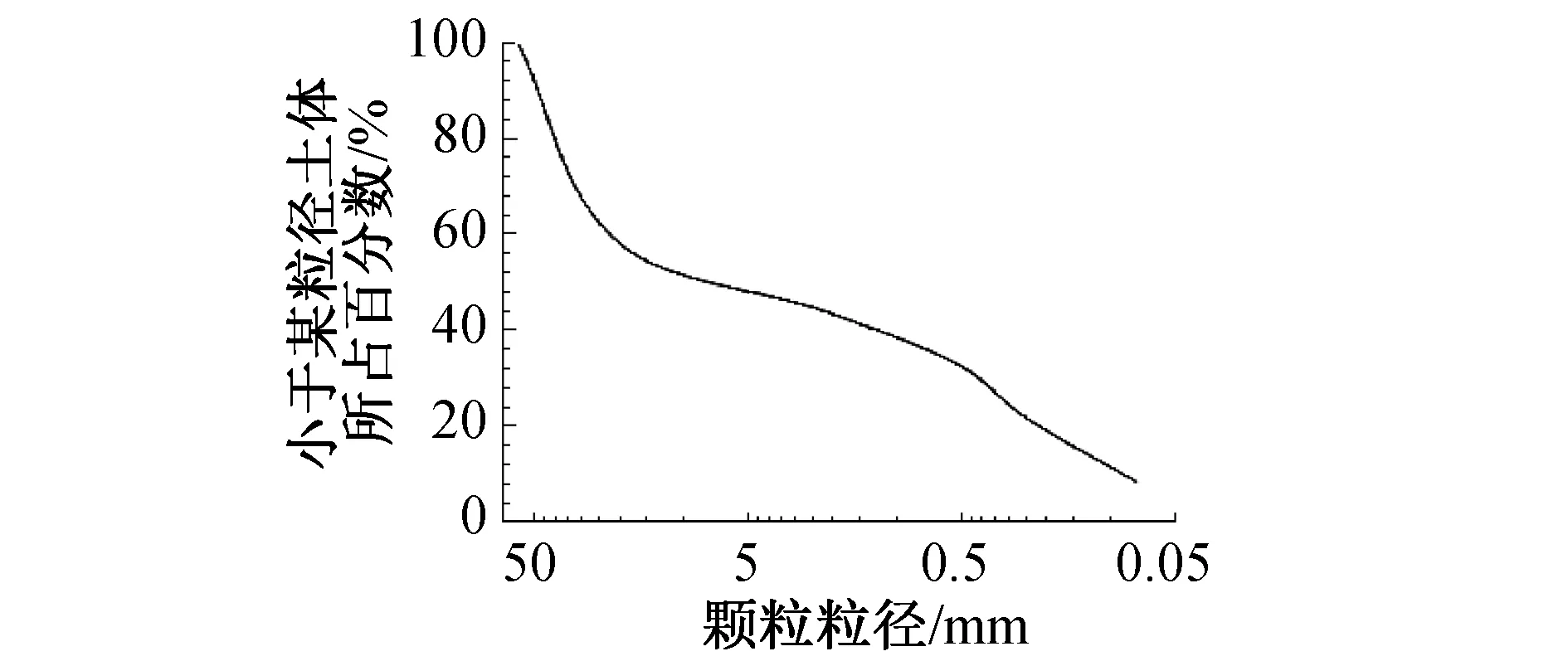

圖1 圓礫地層顆粒級(jí)配曲線

2 試驗(yàn)概況

試驗(yàn)?zāi)酀{由施工現(xiàn)場膨潤土、黏土、制漿劑配制而成,通過對(duì)材料含量進(jìn)行調(diào)整,保證新配泥漿相對(duì)密度為1.06~1.07,漏斗黏度控制為25s左右。

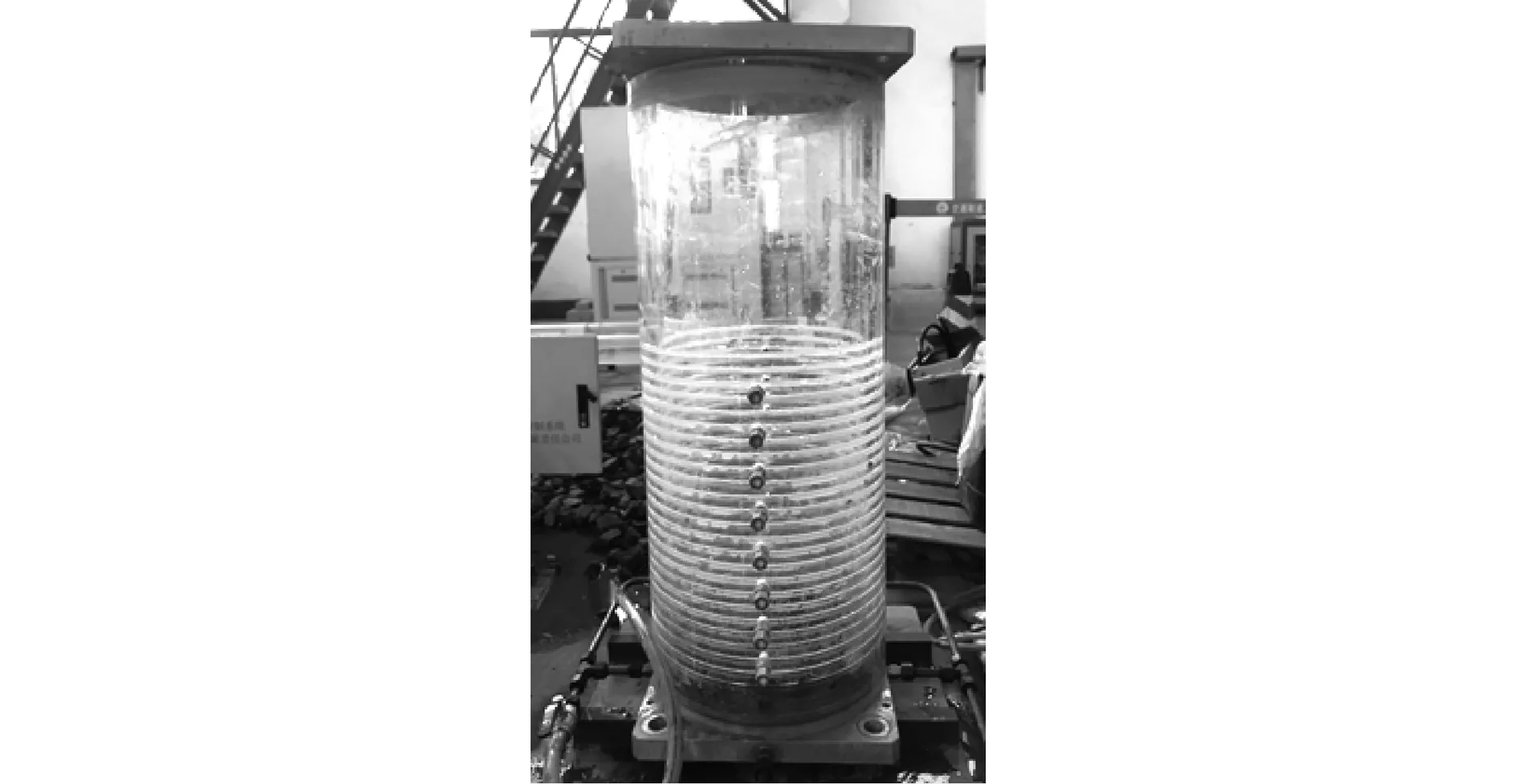

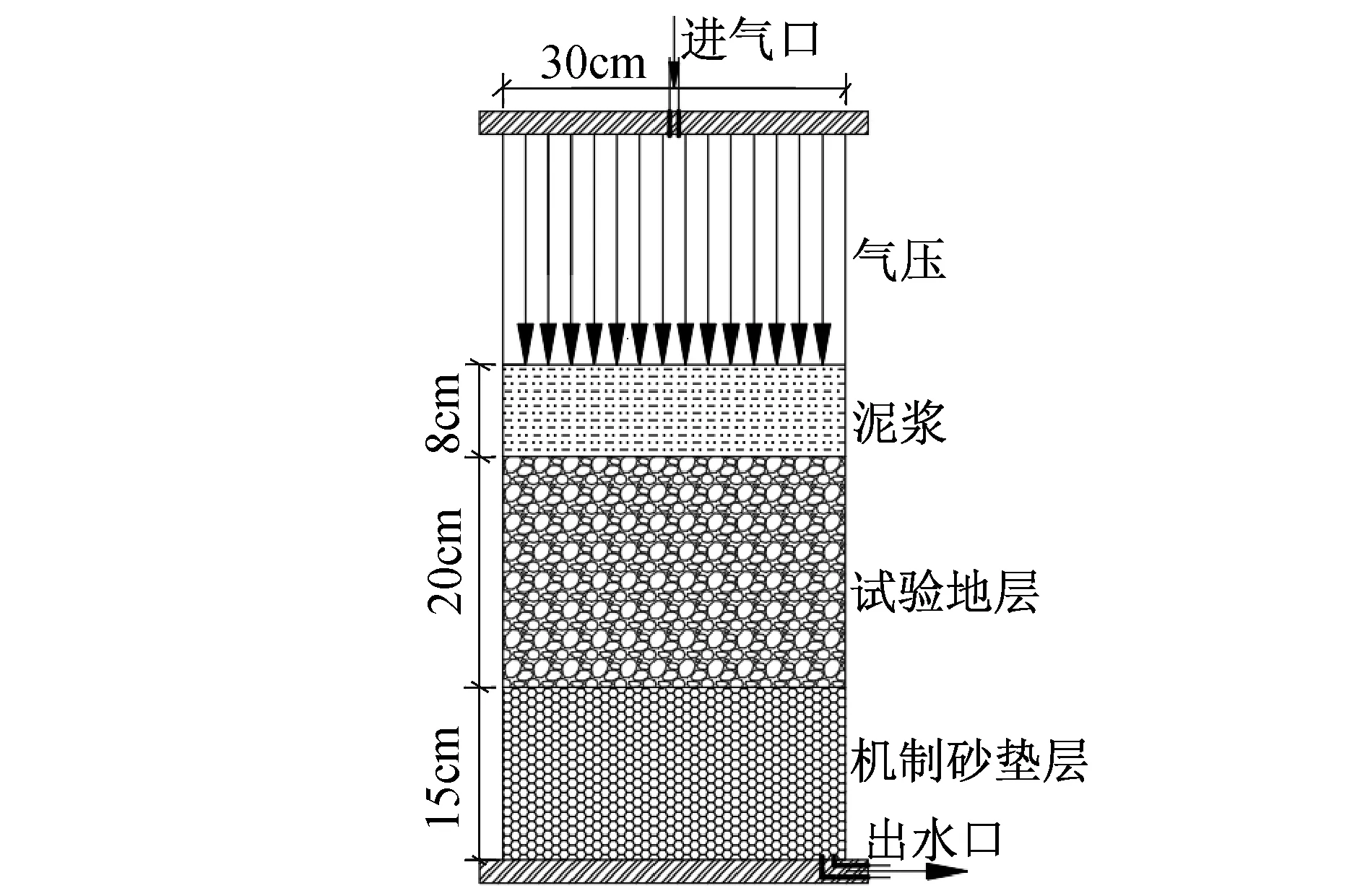

采用原狀土作為試驗(yàn)地層,由于原狀土最大顆粒粒徑為60mm,為盡量減小尺寸效應(yīng)的影響,采用自行研發(fā)的直徑30cm滲流筒進(jìn)行試驗(yàn),如圖2所示。為削弱邊界效應(yīng),在滲流筒下方設(shè)置環(huán)形凹槽,以增大地層與滲流筒邊壁的摩擦力。采用氮?dú)馄孔鳛榧訅簹庠矗獨(dú)饨?jīng)加壓臺(tái)加壓后接入滲流筒,加壓臺(tái)可將氮?dú)膺M(jìn)一步加壓,且可使氣壓更易控制。加壓裝置最大加壓值為1MPa,最小加壓梯度為0.01MPa。

圖2 滲流筒

3 泥漿性能指標(biāo)分析

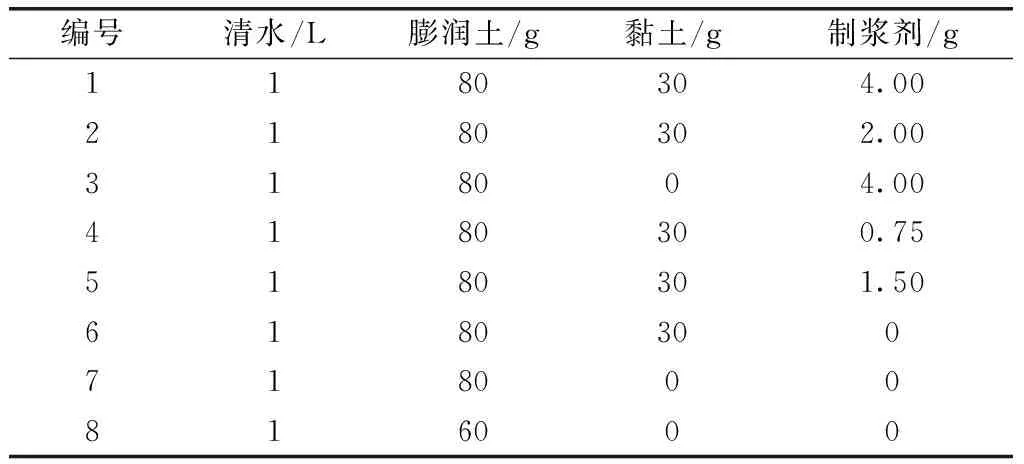

已有研究表明,泥漿最主要的性能指標(biāo)為黏度和相對(duì)密度,其直接決定了泥膜形成速率及質(zhì)量[8]。泥漿配制初期,黏度隨著時(shí)間增加而增大,因此實(shí)際施工過程中通常提前配制泥漿,以滿足施工要求。共配制8種不同配合比泥漿(見表3),研究膨潤土、黏土、制漿劑對(duì)泥漿性能指標(biāo)的影響。測得1~8號(hào)配合比下泥漿相對(duì)密度分別為1.07,1.07,1.06,1.07,1.07,1.07,1.06,1.05,可知黏土含量對(duì)相對(duì)密度的影響較大[9]。

表3 泥漿配合比

為研究泥漿黏度隨時(shí)間增長情況,定期對(duì)泥漿黏度進(jìn)行測試,結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,不同配合比下,泥漿配制完成24h內(nèi),黏度隨時(shí)間增長較明顯;泥漿配制完成24h后,黏度隨時(shí)間增長較緩慢。1,3號(hào)配合比下,泥漿黏度較大,24h黏度均>45s。僅制漿劑摻量不同時(shí),隨著制漿劑摻量的增加,泥漿黏度逐漸增大,表明制漿劑可提高泥漿黏度。由7,8號(hào)配合比泥漿黏度變化曲線可知,膨潤土對(duì)泥漿黏度的提升作用較小。由6,7號(hào)配合比泥漿黏度變化曲線可知,黏土摻量對(duì)泥漿黏度的影響最小。

圖3 不同配合比下泥漿黏度隨時(shí)間增長曲線

為進(jìn)一步研究制漿劑對(duì)泥漿黏度的影響機(jī)理,對(duì)泥漿含砂率進(jìn)行測量,測得1,2,4,5,6號(hào)配合比泥漿24h黏度下含砂率分別為17%,8%,5.5%,7.5%,2%。

試驗(yàn)結(jié)果表明,1,2,4,5號(hào)配合比泥漿除含有一定顆粒物外,還含有較多的絮狀物質(zhì),這是由于制漿劑所含礦物質(zhì)具有極強(qiáng)親水性,結(jié)合膨潤土顆粒后形成較多的絮狀物質(zhì),這是泥漿黏度的主要來源[10]。絮狀物質(zhì)含量隨著制漿劑含量的增大明顯增多,即1號(hào)配合比泥漿絮狀物質(zhì)含量最多,體積含量約為17%;6號(hào)配合比泥漿絮狀物質(zhì)含量最少,基本不含絮狀物質(zhì)。

4 泥漿形成效果分析

已有研究表明,在細(xì)顆粒含量較大的地層中,泥漿黏度相比含砂率對(duì)泥膜形成效果的影響更大[11]。為進(jìn)一步研究泥漿黏度對(duì)泥膜形成效果的影響,在1,2,5,7號(hào)配合比泥漿24h黏度下,開展原狀土加壓試驗(yàn)。

為防止細(xì)顆粒土體在滲流過程中流失,在地層下鋪設(shè)15cm厚機(jī)制石英砂(粒徑1~2mm)墊層,并在墊層上鋪設(shè)20cm厚原狀土(見圖4)。滲流筒底部設(shè)有出(進(jìn))水口,筒蓋設(shè)有進(jìn)氣口。原狀土鋪設(shè)完成后,首先通過下方進(jìn)水口輸水,使地層達(dá)到飽水狀態(tài),關(guān)閉閥門并裝填8cm高泥漿;然后放置滲流筒筒蓋,并用螺栓擰緊;最后連接加壓裝置,開始試驗(yàn)。

圖4 泥漿加壓示意

加壓裝置連至進(jìn)氣口后,打開出水口閥門,開始加壓。本試驗(yàn)采用氮?dú)庾鳛榧訅簹怏w,開始加壓后,以20s為時(shí)間梯度,以0.1MPa為氣壓梯度,以120s為靜置時(shí)間梯度,以5s為讀數(shù)梯度,最大加壓值為0.6MPa,間隔5s讀取出水口濾水量。

泥漿濾水量隨加壓時(shí)間變化曲線如圖5所示。由圖5可知,4種配合比下,泥漿均能形成有效泥膜,最終氣壓達(dá)0.6MPa時(shí),濾水量已基本穩(wěn)定;加壓階段濾水量增長較明顯,靜置階段濾水量增長較緩慢[12];1,2,5,7號(hào)配合比下泥漿濾水量分別為1 078,1 168,1 245,1 335mL,表明泥漿黏度對(duì)濾水量起較明顯的控制作用,泥漿黏度越大,濾水量越小;氣壓為0.1MPa時(shí),不同泥漿黏度下,泥漿濾水量差距較大,表明泥漿總濾水量差距主要存在于氣壓為0.1MPa區(qū)間內(nèi);泥漿在0.1MPa氣壓作用后形成較致密的泥膜,隨后泥膜與地層形成整體,在氣壓作用下將機(jī)制砂墊層中的水?dāng)D出。綜上所述,1,2,5,7號(hào)配合比下泥漿均能在圓礫原狀土地層中形成質(zhì)量較好的泥膜,但泥膜形成速率與濾水量存在一定差別。

圖5 不同配合比下泥漿濾水量隨加壓時(shí)間變化曲線

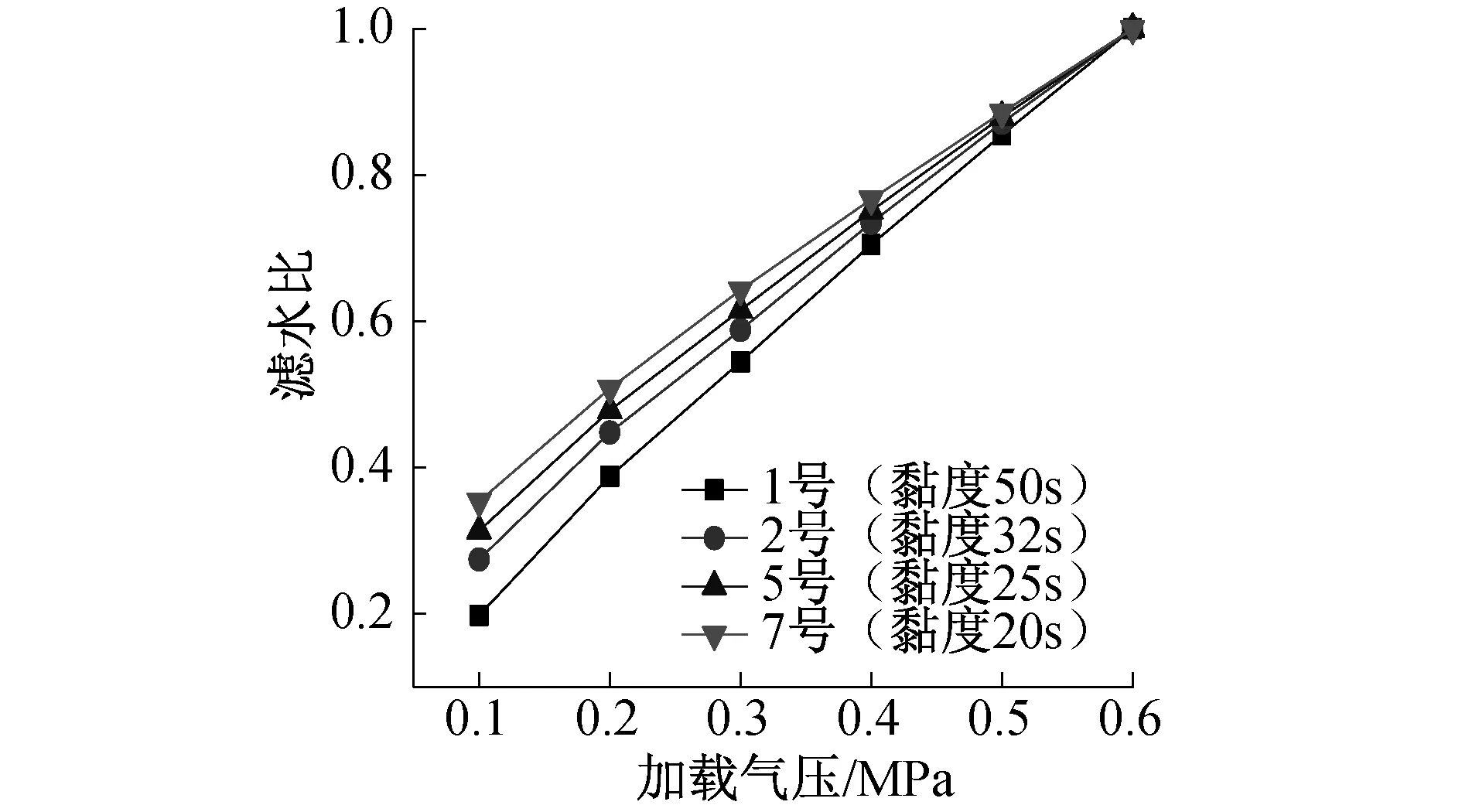

將每級(jí)氣壓作用下泥漿濾水量Vi和最終濾水量V的比值定義為濾水比(以n表示,n=Vi/V),計(jì)算得到氣壓-濾水比關(guān)系曲線,如圖6所示。

圖6 不同配合比下加載氣壓-濾水比關(guān)系曲線

由圖6可知,1號(hào)配合比泥漿每級(jí)氣壓作用下濾水量基本相同,可知在加載初期便形成了泥膜,隨后泥膜與地層形成整體;泥漿黏度越大越易形成泥膜,當(dāng)黏度達(dá)一定程度時(shí),無須加壓也可形成泥膜[13]。

5 泥皮厚度分析

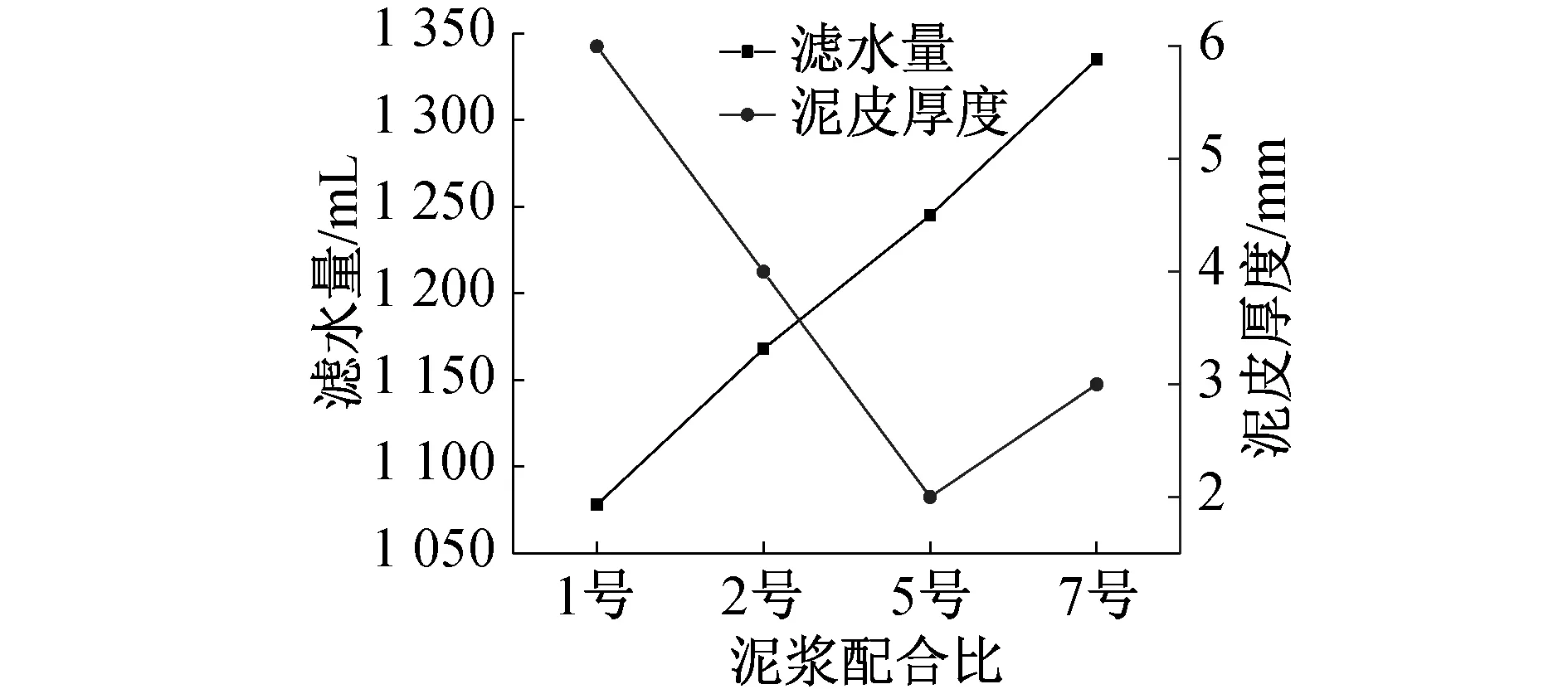

已有研究表明,除濾水量外,泥皮厚度也是衡量泥膜質(zhì)量的參數(shù)[14],因此,對(duì)1,2,5,7號(hào)配合比泥漿泥皮厚度進(jìn)行分析,結(jié)果如圖7所示。

圖7 泥皮厚度

由圖7可知,1,2,5,7號(hào)配合比泥漿泥皮厚度分別為6,4,2,3mm,可知5號(hào)配合比泥漿泥皮厚度最小。7號(hào)配合比泥漿黏度雖小于5號(hào)配合比泥漿,但其泥皮厚度稍厚。 2號(hào)配合比泥漿雖形成了致密的泥膜,但由于絮狀物質(zhì)含量較多,并在泥皮上堆積,造成泥皮厚度較大,說明絮狀物質(zhì)含量過多,經(jīng)濟(jì)性較差。

為得到泥膜形成質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)性均較好的泥漿,對(duì)濾水量與泥皮厚度進(jìn)行綜合考慮,結(jié)果如圖8所示。

圖8 不同配合比下泥漿濾水量-泥皮厚度關(guān)系曲線

由圖8可知,1,2號(hào)配合比泥漿濾水量雖較小,但泥皮厚度較大,造成了絮狀物質(zhì)的浪費(fèi),所以經(jīng)濟(jì)性較差;7號(hào)配合比泥漿濾水量最大,且泥皮厚度較大,雖可形成泥膜,但形成速率與泥膜質(zhì)量存在一定風(fēng)險(xiǎn)[15];5號(hào)配合比泥漿泥皮厚度約為2mm,且濾水量處于中間段,考慮泥膜形成速率、質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)性,該配合比泥漿最適用于圓礫地層。

6 結(jié)語

1)不同配合比下,泥漿配制完成24h內(nèi),黏度隨時(shí)間增長較明顯;泥漿配制完成24h后,黏度隨時(shí)間增長較緩慢。

2)膨潤土和黏土含量對(duì)泥漿黏度的影響較有限,對(duì)泥漿相對(duì)密度的影響較大。

3)制漿劑含量對(duì)泥漿黏度的影響較大,主要通過制漿劑中所含的親水性材料生成絮狀物質(zhì)實(shí)現(xiàn);隨著制漿劑摻量的增加,泥漿黏度逐漸增大。

4)1,2,5,7號(hào)配合比泥漿均可在圓礫原狀土地層中形成泥膜,隨著泥漿黏度的增加,最終濾水量減小。

5)5號(hào)配合比泥漿(黏度25s)形成的泥皮厚度最小,考慮泥膜形成速率、質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)性,將其確定為最適合于圓礫地層的泥漿配合比。