基于Visual Modflow的基坑降水模擬分析

江 彬

福建省地質工程勘察院,福建 福州 350002

1 工程概況

1.1 巖土體條件

某基坑開挖面積約12000m2,地下室底板標高約-11.25m,基坑工程安全等級為一級。典型的巖土層大致可分為以下類型:土層(1)雜填土,層厚為1.00~4.60m;土層(2)淤泥,層厚為3.90~22.80m;土層(3)淤泥夾砂,揭示厚度為5.80~18.90m;土層(4)粗砂(含泥),揭示厚度為1.90~22.40m;土層(5)粉質黏土,揭示厚度為0.70~4.50;土層(6)淤泥質土,揭示厚度為1.60~10.00m;土層(7)卵石,揭示厚度為0.30~8.10m;土層(8)淤泥質土,揭示厚度為1.70~5.90m;土層(9)粉質黏土,揭示厚度為0.50~13.00m;土層(10)粗砂(含泥),揭示厚度為1.40~21.60m;土層(11)砂土狀強風化花崗巖,揭示厚度為3.60~31.70m。

1.2 地下水情況

場地地下水初見水位埋深為0.90~5.10m,綜合穩定水位埋深為0.40~4.95m。地下水位年變化幅度為1.0~2.00m,近3~5年最高地下水水位為5.40m,歷史最高地下水水位為5.60m。地下水的主要情況如下:賦存于土層(1)雜填土孔隙中的上層滯水,其透水性一般、變化范圍較廣。水位隨著季節的交替,水量波動很大,但對基坑工程的影響相對較弱;賦存于土層(4)粗砂(含泥)、土層(7)卵石、土層(10)粗砂(含泥)中的孔隙承壓水,各層透水性中等~強,富水性強,對該基坑工程的安全影響較大。淤泥、淤泥夾砂、粉質黏土、淤泥質土的透水性及富水性均較弱,屬弱透水層,為相對隔水層。承壓水水位埋深為15.30~17.99m(高程在-11.97~-9.09m)。

1.3 基坑突涌情況

土層(4)粗砂(含泥)中承壓水水位標高為-11.97~-9.09m,承壓水水位標高取-9.09m,基坑底板標高為-11.25m,則潛水含水層厚度H=-11.25-(-14.09)=2.84m,基坑動水位至含水層底面的深度h=-9.09-(-14.09)=5m,水重度γw=10kN/m3,土體重度r=15.5kN/m3,可利用以下公式判斷基坑開挖過程中是否會產生突涌現象:

經計算,2.84m<3.22m,因此基坑在開挖過程中可能會產生突涌現象。

2 基坑降水方案

基坑范圍內降水主要針對土層(4)粗砂(含泥)、土層(7)卵石、土層(10)粗砂(含泥)中的孔隙承壓水。對承壓水執行按需減壓,以保證基坑坑底突涌穩定性。同時應在基坑內每200m2左右布置1口疏干井,以疏干坑內水。

2.1 疏干井計算

根據經驗,此次疏干井有效輻射疏干面積約250m2/口,計算井數為10013÷250≈40口,實際布置48口,井深以超過地下室底板不小于6m為控制標準。

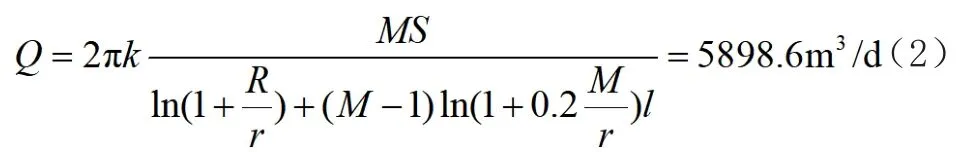

2.2 承壓降水井計算

該基坑涌水量按承壓非完整井計算。含水層平均厚度為25.47m,滲透系數加權平均值為23.7m/d,降深3.96m,降水井口徑為219,設過濾器進水長度l=6m,影響半徑R=486.83m,等效半徑r=56.47m。涌水量Q的計算公式如下:

式中:k為含水層的滲透系數,m/d;M為承壓含水層厚度,m;S為基坑水位降深,m。

單井出水量q0的計算公式如下:

井數n的計算公式如下:

為了確保降水效果,實際布置14口降水井,井深以進入粗砂(含泥)層及卵石層不小于8m為控制標準。降水井布置如圖1所示。

圖1 降水工程平面布置圖

3 基坑降水的模擬方案

3.1 計算模型

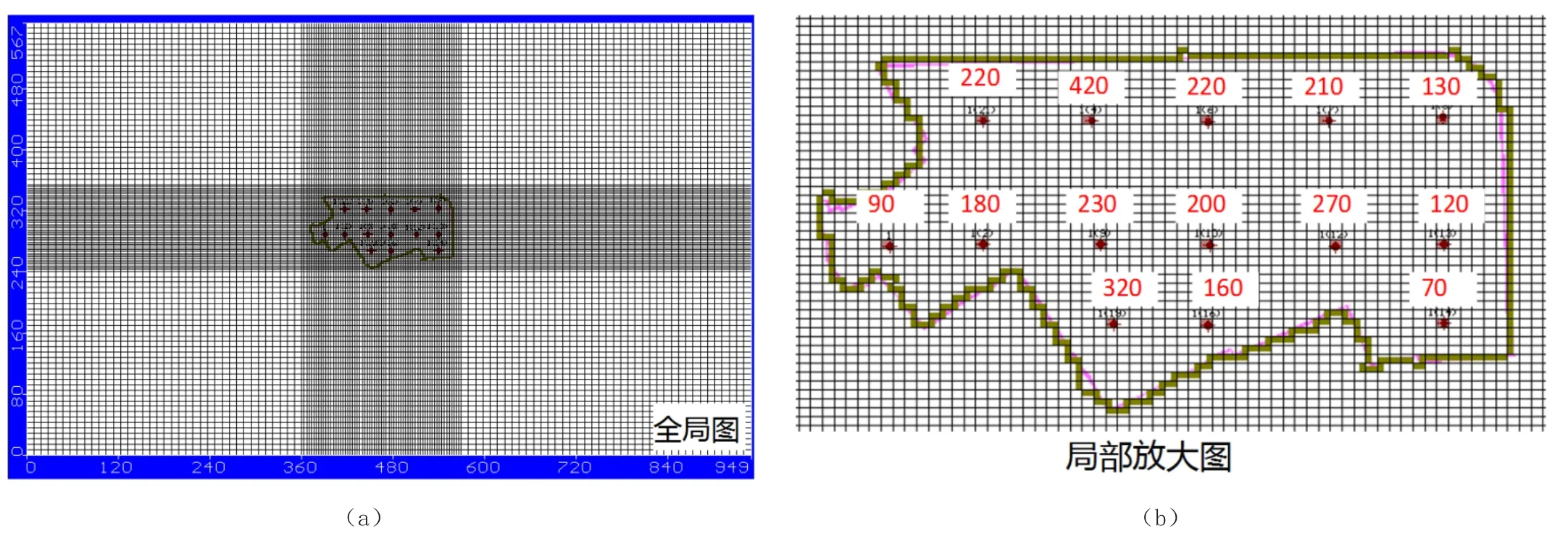

根據現場實際情況,建立數值模型,模型長、寬、高分別為1000m×800m×100m。計算時將土層(4)、土層(5)、土層(7)、土層(8)的外圍(即模型邊界處)設定為定水頭邊界條件,同時為土層(4)、土層(5)、土層(7)、土層(8)整體賦予初始水頭邊界條件,使得該層的水頭可隨抽水而改變。通過不斷地調整、試算,所建立的數值模型和最終確定的各抽水井的平面位置和抽水速率如圖2所示。

圖2 抽水井位置及抽水速率(單位:m3/d)

3.2 結果分析

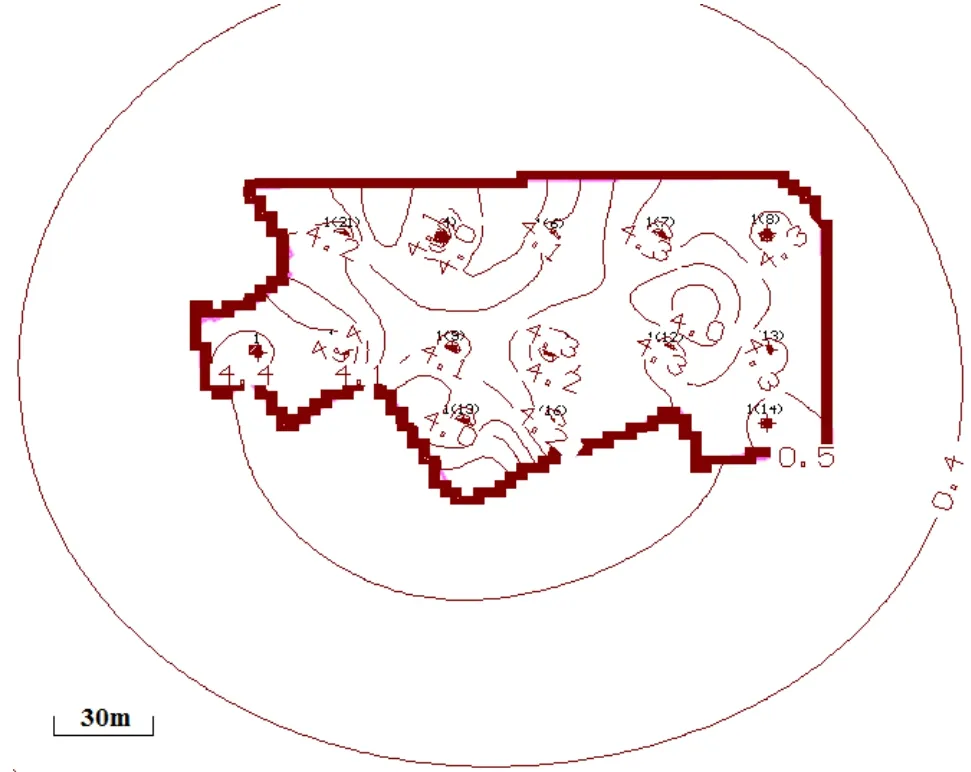

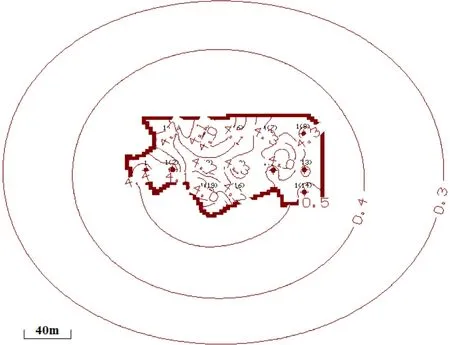

(1)水頭降深分析。此次基坑降水的主要對象為土層(4)。土層(4)的降深等值線圖如圖3所示。由圖3可以發現,基坑內的降深普遍達到了4m,大致滿足設計要求;而坑外的降深最大值僅為0.5m,因而此次基坑降水能夠有效地控制地面沉降,不會對基坑外的構筑物等造成過多影響。此外還可以發現,基坑內等水頭線分布相對比較均勻,證明了抽水井設置的合理性,同時帷幕邊緣處的等值線分布十分密集,這說明帷幕內外產生了較大的降深差值,帷幕對控制坑內外的降深發揮了作用。在帷幕內部的基坑中,水位降深需要達到一定程度,降深較大,可以使基坑中的施工作業順利進行;而在帷幕外部,降深較小,使得土體的壓縮變形和沉降也較小,因而可以避免基坑周邊建筑由于地面的不均勻沉降而遭受損壞。

圖3 土層(4)的降深等值線(單位:m)

土層(7)的降深等值線如圖4所示。由于土層(7)位于懸掛止水帷幕之下,因而坑內外的降深等值線差別明顯減小,從整體上看,降深變化相對也較為均勻,未出現沿著帷幕邊緣密集分布的特征。

圖4 土層(7)的降深等值線(單位:m)

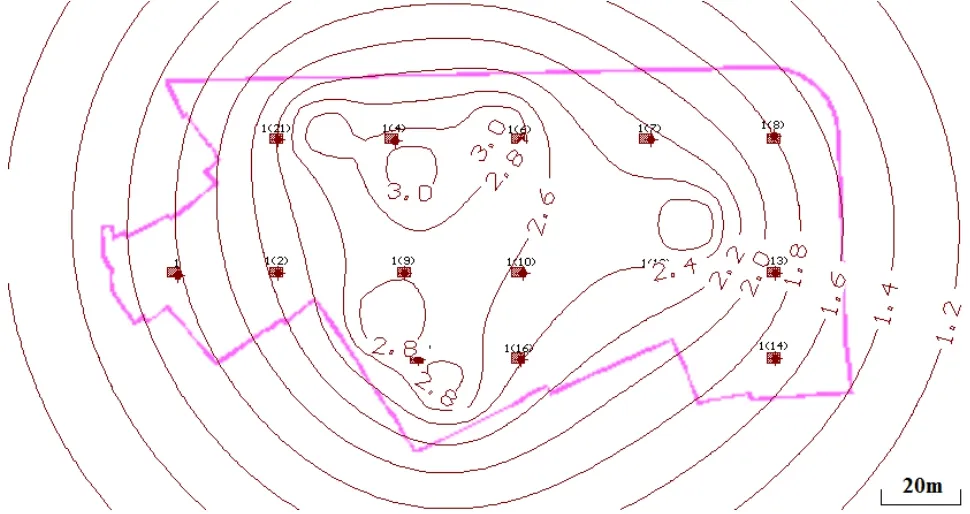

(2)地面沉降分析。地面沉降等值線如圖5所示。由于止水帷幕有效地控制了基坑外的降深,基坑外的地面沉降也相對較為輕微,最大值僅為0.4m,不會影響基坑外的日常作業。

圖5 地面沉降等值線分布(單位:m)

4 結論

在對某基坑工程進行勘察,初步確定降水設計方案后,利用Visual Modflow軟件,模擬得到了整個場地的水位降深和地面沉降分布情況。具體結論如下:

(1)通過將坑內的14口承壓降水井的抽水量設定為70~420m3/d,可以較為均勻地將基坑的降深達到4m左右,滿足工程需求。

(2)由于止水帷幕的設置,基坑內等水頭線分布相對比較均勻,證明了抽水井設置的合理性。

(3)帷幕邊緣處的等值線分布十分密集,這說明帷幕內外產生了較大的降深差值,帷幕對控制坑內外的降深發揮了有效的作用,因而可以避免基坑周邊建筑由于地面的不均勻沉降而遭受損壞。因此,此次的降水設計取得了良好的效果。