黔南羅甸玉石礦床地質特征及控礦因素

張成林

貴州省地質礦產勘查開發局一〇四地質大隊,貴州 黔南 558000

研究區中心點位于羅甸縣220°方位,平距約為22km。前人對羅甸玉石礦的礦物學、巖相學、礦床學、元素地球化學、礦床成因以及成礦機理等方面做了大量相關的研究工作,但對玉石礦礦床地質特征及控礦因素并未進行過系統歸納總結,筆者結合大量野外工作實際及室內測試分析,在前人研究成果的基礎上,詳細地分析并總結了羅甸玉石礦的礦床地質特征及控礦因素,旨在為區內未來的玉石找礦工作提供可靠的依據。

1 區域地質背景

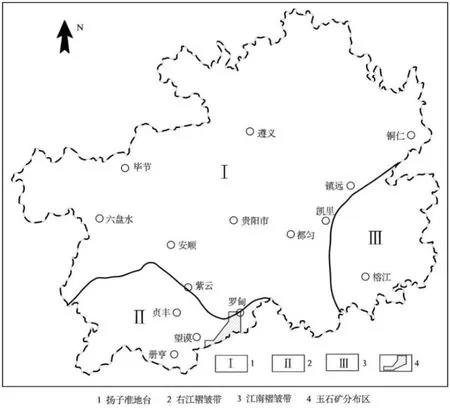

研究區位于上揚子古陸塊右江褶皺帶北東緣(見圖1)。區內構造復雜,發育有不同組合類型的構造形跡,構造線方向主要為北東向和北西向,次為近東西向,北東向褶皺普遍被北西向褶皺疊加,形成了不規則狀的復雜褶皺。燕山運動奠定了該地區現今主要地質構造面貌和地貌發育的基礎。

圖1 大地構造位置圖

2 礦床地質特征

2.1 地層特征

區內出露地層由老到新為泥盆統火烘組、榴江組、五指山組,石炭統睦化組、打屋壩組、跨石炭—二疊統地層南丹組,二疊統四大寨組、統領薅組,三疊統樂康組、許滿組及第四系。

2.2 構造特征

(1)①褶皺:區內褶皺由于北西向褶皺疊加在北東向褶皺上,常常構成復雜的褶皺形態。②桑朗背斜:從西向東,背斜軸向由近東西向-北東向-近南北向呈弧形偏轉,輝綠巖呈巖床狀侵入背斜南東翼二疊系四大寨組,產于桑郎背斜南東翼的玉石礦點、礦化點有朝里、大寨、保上、白云、羅暮等。③峨勞背斜:背斜軸線自北向南,由北西向漸漸向近東西向呈弧形過渡。輝綠巖呈巖床狀侵入于背斜翼部的二疊系四大寨組。背斜西翼發現了官固礦點,北東翼發現了峨村礦點,背斜南翼目前尚未發現玉石礦點。④床井穹隆:是區內較重要的褶皺構造之一,長軸近東西向。輝綠巖呈巖床狀產于南東翼二疊系四大寨組。目前發現的玉石礦點、礦化點主要分布在穹隆的南東翼,主要有林桃、洞上、干壩和坡乃。(2)斷層:區域內發育北東、北西、近東西向組斷層。北東向組斷層代表性的有過朝斷層、納朝斷層、納岜斷層、羅甸斷層等,對地層產生錯切破壞;北西向斷層代表性的有岜孟斷層、黨相斷層,總體表現為走向斷層。區內除納朝斷層、羅甸斷層對礦體有一定破壞外,其余大多數斷層對礦體沒有破壞。

2.3 礦體特征

玉石礦產于輝綠巖體與上覆圍巖(四大寨組二段灰色、灰白色含燧石條帶灰巖、白云質灰巖)外接觸蝕變帶帶(后文中簡稱蝕變帶),蝕變帶一般可劃分大理巖化灰巖帶-大理巖帶,蝕變分帶是漸變的,分帶界線不是截然的,不易清晰區分。蝕變帶呈似層狀產出,產出狀態受輝綠巖體侵入接觸界面影響呈波狀起伏,無固定產狀。玉石礦體分布在蝕變帶中部大理巖帶的燧石條帶中,呈小透鏡狀、串珠狀產出,產狀與蝕變帶內地層產狀基本一致。

2.4 礦物成分特征

礦物以透閃石為主,占90%~95%;含有少量方解石、石英、透輝石、褐鐵礦、黃鐵礦。

(1)透閃石:主要呈纖維狀產出,部分集合體呈放射狀、束狀交織分布,部分呈定向分布。(2)方解石:呈他形-半自形粒狀,常混雜石英聚集呈脈狀分布。(3)石英:較大顆粒的石英聚集成不規則團塊狀分布,其間有少量纖維狀透閃石;粒度較小的石英呈帶狀或團塊分布。(4)透輝石:偶見于個別樣品中,主要呈混雜分布于透閃石中。(5)褐鐵礦:呈非晶質膠狀,不均勻混雜透閃石呈褐色調。(6)黃鐵礦:偶見較大方解石內包裹他形粒狀黃鐵礦,推測為后期熱液產物。

2.5 化學成分特征

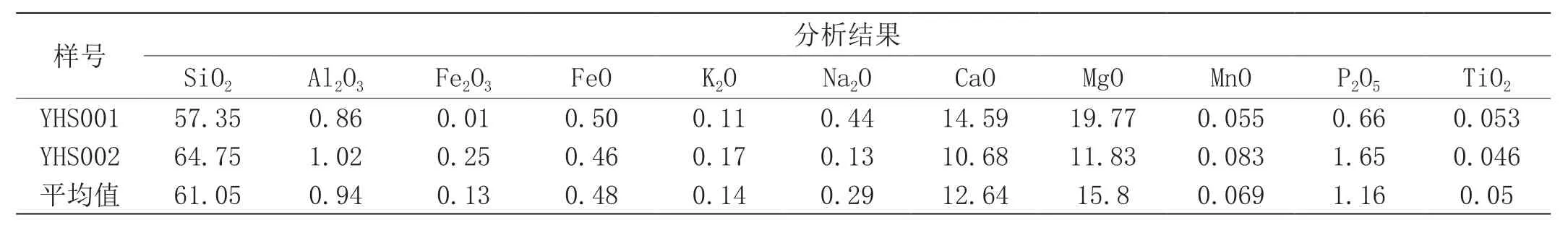

羅甸玉石礦主量化學組成中,ω(SiO2)含量平均在61.05%;ω(MgO)含量平均在15.80%;ω(CaO)含量平均在12.64%(見表1)。與透閃石巖理論值(分別為58.18%、24.16%和13.18%)和中國主要產地軟玉平均值(分別為57.23%、24.16%和14.19%)相比,SiO2含量偏高,CaO、MgO含量偏低,引起的主要原因是區內玉石礦中含有微量的石英。

表1 玉石礦常量組分分析結果表 單位:%

3 羅甸玉控礦因素

3.1 地層因素

區內含礦蝕變帶主要分布在輝綠巖體與二疊系四大寨組灰巖的上覆外接觸帶上,四大寨組是玉石礦找礦的重要目的層,其地層控礦作用較為明顯。

據野外露頭觀察,輝綠巖體有的夾于四大寨組第一段與第二段的界面處,有的夾在四大寨組第二段的燧石灰巖內部,這兩種現象表明,研究區的基性巖漿主要沿四大寨組第一段與第二段的界面部位大致順層侵入,但在區域上則表現為緩切層狀侵入。

3.2 構造因素

(1)皺褶控礦作用:區內輝綠巖體受背斜控制,輝綠巖體絕大部分產于背斜翼部的四大寨組中厚層灰巖、白云質灰巖夾硅質條帶巖層中。(2)斷層控礦作用:區內多數斷層為灰綠巖體侵入之后形成,區內很多主要羅甸玉礦點產出在斷裂構造附近,后期的汽水熱液沿著斷裂通道上涌,對輝綠巖體侵入階段形成的大理巖化帶進一步改造,成礦物質富集形成玉石礦。

3.3 巖漿巖體因素

研究區的基性巖漿是在峨眉地幔柱的動力學過程中產生的次火山巖,巖漿作用的結果在不同地段呈現出不同的巖漿巖厚度、不同的結構構造,以及不同程度的相帶分布,同時形成了規模不等的接觸變質巖與軟玉礦體。研究發現,巖體與接觸變質帶以及礦體之間存在一定的依存關系。

輝綠巖是與礦化直接相關的重要地質體,既提供了蝕變熱源,又提供了礦化物源。大部分巖體侵位于四大寨組第二段中上部,少量侵入位于四大寨組第一段與第二段接觸部位,目前未發現產出超出四大寨組的輝綠巖體。輝綠巖與灰巖的內接觸帶常具有細粒化、綠泥石化,而外接觸帶主要為大理巖化、透閃石化、硅化,次為高嶺石化、滑石化等。

4 礦床成因分析

羅甸玉石礦主要分布在羅甸-望謨地區輝綠巖與碳酸鹽巖的接觸蝕變帶,成礦母巖為灰巖、白云質灰巖夾硅質巖。羅甸玉的主要礦物成分為透閃石,根據前人研究顯示,推測輝綠巖并不是直接與圍巖發生接觸交代蝕變形成玉石礦,而是氣水熱液沿著斷裂運移與圍巖發生交代作用形成的。區內二疊系四大寨組灰巖、白云質灰巖夾硅質巖內含有大量的Ca和Si及少量Mg,輝綠巖在侵入時將海水中的Mg帶入,為羅甸玉的形成提供了重要的物質來源。在灰綠巖體侵入過程中攜帶的熱能驅動下,成礦母巖內Ca、Mg、Si及水交代融合,形成透閃石。此外,輝綠巖侵位過程帶來大量的富硅氣水熱液,其與成礦母巖發生交代,最終形成了羅甸玉石礦。

5 結論

(1)黔南羅甸玉是以透閃石為主要礦物的透閃石玉(軟玉),透閃石結構以纖維狀結構為主,次為粒狀-纖維狀變晶結構,具塊狀、花斑塊狀構造,以花斑塊狀構造為主。(2)礦區內的地層、巖漿巖、構造等成礦條件均有利于羅甸玉石礦的形成,斷裂為后期氣水熱液運移的主要通道。(3)通過對礦床地質特征及控礦因素研究,確定玉石礦的形成受二疊系四大寨組地層、構造以及基性侵入巖活動共同控制,礦床的成因類型為氣水熱液作用成因的接觸交代型。